Класс однодольных. семейство злаков. пшеница.

Много растений принадлежит к семейству злаков . Растения этого семейства относятся к классу однодольных. Рассмотрим некоторые из них.

Из злаков каждому хорошо известна пшеница, из муки которой пекут белый пшеничный хлеб, печенье, пирожные, торты и многие другие продукты. Зерна пшеницы идут на изготовление манной крупы, макарон и других изделий.

Пшеница — это очень древнее культурное растение. Ее возделывают уже более 10 тысяч лет. Зерна пшеницы постоянно находят при раскопках первых поселений человека. Пшеничные зерна найдены в пирамидах египетских фараонов. Они напоминают зерна пшеницы, разводимой и теперь.

Рис. 143. Пшеница. Общий вид.

Пшеница — важнейшая зерновая культура. На земном шаре насчитывают около 15 ее видов. Каждый вид имеет много сортов. Сейчас известно 4000 сортов пшеницы. Однако все виды и сорта ее обладают общими признаками строения.

Корневая система у пшеницы мочковатая.

При прорастании зерновки из зародыша сначала вырастает несколько корешков, один из которых главный. Он более развит.

Почти одновременно образуется подземный побег с укороченными междоузлиями. Стеблевые узлы на них расположены очень плотно. Такую группу сближенных узлов называют узлом кущения. От этих узлов отрастают придаточные корни, образующие мочковатую корневую систему, а из почек — многочисленные надземные побеги пшеницы, когда она кустится. Большая часть корней развивается в пахотном слое почвы на глубине 20 см.

Стебель у пшеницы, как у всех злаков, прямой и полый внутри. Такой стебель называют соломиной. На нем хорошо заметны узлы, в узлах стебель внутри полый, это придает устойчивость и прочность стеблю. У одного растения пшеницы при кущении развивается от 2—4 до 12 и более стеблей. Стебель злаков растет за счет делящихся клеток у основания каждого междоузлия. Такой рост называют вставочным.

Листья у пшеницы длинные, узкие, с параллельным жилкованием. Они отрастают от стебля в местах расположения узлов. Нижняя часть листа, свернутая в трубочку, называется влагалищем, так как в нее как бы вложен стебель растения. Влагалище листа защищает растущий участок стебля. Стебель становится прочнее.

Цветки собраны в соцветие сложный колос. Он состоит из многих колосков. Каждый колосок имеет две колосковые чешуи, а между ними от двух до семи цветков.

Цветок пшеницы по своему строению похож на цветок ржи. У него 2 цветковые чешуи вместо яркого околоцветника, 3 пыльника на длинных тычиночных нитях и сидячий пестик с 2 мохнатыми, перистыми рыльцами. В закрытых цветках пшеницы происходит самоопыление. Плод пшеницы — зерновка с одной семядолей в семени.

Наибольшее значение имеют пшеницы твердая и мягкая.

Зерно твердой пшеницы плотное. Если его разрезать, оно блестит, как стекло. Твердую пшеницу высевают ранней весной. Она очень требовательна к почве и климату. Поэтому в СССР твердые пшеницы разводят главным образом в южных и юго-восточных районах, например на Кубани и в Поволжье, где. много тепла, света и плодородная почва.

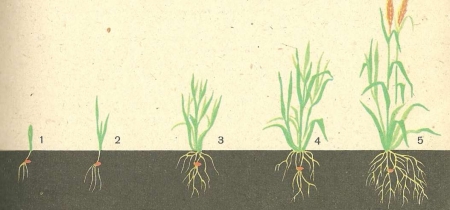

Рис. 144. Пшеница: 1—появление всходов; 2— появление третьего листа; 3-кущение; 4 — выход в трубку; 5 — цветение и колошение; 6 -цветок; 7—зерновка; 8 — сложный колос; 9 — колоски.

Почти четверть массы каждого зерна твердой пшеницы составляет белок, называемый клейковиной. Это свойство очень ценится в хлебопечении, особенно при изготовлении макарон. Белый хлеб высшего сорта и лучшие сорта макарон изготовляют из муки, полученной из зерна (семян) твердой пшеницы.

У мягкой пшеницы рыхлые, мучнистые зерна, более бедные белками. Она менее требовательна к почве и теплу. Мягкая пшеница распространена повсеместно.

Посеянное в почву зерно пшеницы поглощает воду, набухает и прорастает. Через несколько дней появляются всходы. Когда у всходов образуется третий лист, от подземной части стебля пшеницы отрастают боковые побеги — пшеница кустится. При кущении растение остается низким, стебли его незаметны. Вскоре после кущения стебли начинают расти — происходит выход в трубку. Затем из влагалища верхнего листа появляется колос, наступает колошение, а немного позднее — цветение. После отцветания созревает зерно.

Появление всходов, кущение, выход в трубку, цветение и созревание — это разные фазы развития пшеницы.

Начало созревания зерна называют молочной спелостью.

Если в это время надавить на зерно, из него выделится молочно-белая жидкость.

Затем наступает восковая спелость : зерно мнется, как воск, желтеет, твердеет, но легко разрезается ногтем. При окончательном созревании, когда наступает полная» спелость, зерно становится твердым и легко высыпается из колосьев.

Убирают пшеницу при наступлении восковой спелости.

В СССР возделывают озимую и яровую пшеницу.

Яровую пшеницу высевают ранней весной, за лето она созревает и дает урожай зерна.

Озимую пшеницу сеют осенью. Вскоре появляются всходы. Пшеница кустится и в фазе кущения перезимовывает Под снегом. Весной она продолжает расти и к концу лета приносит урожай более высокий, чем яровая пшеница. Созревает озимая пшеница раньше яровой.

Источник

ПШЕНИ́ЦА

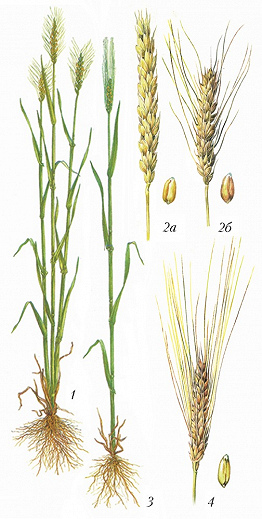

Пшеница: 1 – общий вид растения мягкой пшеницы в фазе колошения; 2 – колос и зерновка мягкой пшеницы (2а – безостой, 2б – остистой); 3 – общий вид растения твёрдой пшениц.

ПШЕНИ́ЦА ( Triticum ), род однолетних травянистых растений сем. злаков. Одна из древнейших и важнейших зерновых культур. Доместицирована (однозернянка и эммер ) в переднеазиатском очаге земледелия ( Плодородном полумесяце ) в 9–7-м тыс. до н. э. В кон. 7-го тыс. в этом регионе выведены не встречающиеся в природе виды твёрдой пшеницы и мягкой пшеницы . Род П. отличается большим полиморфизмом. Существует неск. классификаций П., основанных на разл. морфологич., генетич. и др. признаках (напр., по количеству хромосом в соматич. клетках П. делят на ди-, тетра-, гекса-, октоплоидные виды). Согласно часто используемой классификации Н. П. Гончарова, в роду Triticum 5 секций. Секция однозернянки ( Monococcum ) включает диплоидные плёнчатые дикие П. (урарту, беотийская и др.) и культивируемую однозернянку. Секция двузернянки ( Dicocoides ) – тетраплоидные виды плёнчатых полб (дикая и культурная двузернянка), а также голозёрные культивируемые виды П. (твёрдая, польская, английская). Секция собственно П. ( Triticum ) – гексаплоидные культивируемые плёнчатые П. (спельта, маха) и голозёрные П. (мягкая, круглозёрная и др.). Секция Тимофеева ( Timopheevii ) – тетраплоидные плёнчатые полбы (напр., зандури) и гексаплоидные спельты. Секция композитум ( Compositum ) объединяет созданные в лабораторных условиях тетра-, гекса-, октаплоидные, преим. плёнчатые, гибриды [советская, пшеница Борисова (декаплоидная) и др.]. При гибридизации П. с рожью получен род тритикале . В с.-х. классификации важнейшими признаками для определения видов П. считают состояние стержня колоса (ломкость, распадаемость на колоски при обмолоте), наличие остей и их характеристика, вид и консистенция зерна и др. Для практич. целей по морфологич. особенностям виды П. делят на 2 группы: т. н. настоящие пшеницы – голозёрные тетра- и гексаплоидные виды – твёрдая, мягкая, польская, английская, карликовая и др. и т. н. ненастоящие – полбяные пшеницы . В мире культивируют преим. мягкую П., реже твёрдую П.; остальные возделываемые виды П. не занимают больших площадей.

Источник