4.3 Нормативное и расчётное сопротивления древесины

Нормативное сопротивление древесины (МПа) является основной характеристикой прочности древесины чистых от пороков участков. Эта величина определяется по результатам многочисленных лабораторных кратковременных испытаний малых стандартных образцов сухой древесины влажностью 12% на растяжение, сжатие, изгиб, смятие и скалывание.

Статическая обработка таких испытаний позволяет определить нормативное сопротивление, для которого доверительная вероятность установлена не ниже 0,95. Это значит из 100% отобранных образцов не менее 95% должны иметь прочность, большую нормативного сопротивления или равную ему.

Расчётное сопротивление древесины — это основная характеристика прочности реальной древесины, т.к. древесина имеет естественные допускаемые пороки (которых не бывает в лабораторных образцах) и работает под нагрузками в течение многих лет.

Расчётное сопротивление древесины получают путём деления нормативных значений сопротивления на коэффициенты надёжности.

Модуль упругости древесины вдоль волокон независимо от породы принимается . Это значение получено путём снижения в 1,5 раза модуля упругости (Е= 15000МПа), полученного из кратковременных испытаний образцов древесины; поперек волокон Е90=400МПа.

Модуль упругости древесины для учета зависимости от условий эксплуатации и классов длительности нагружения необходимо умножать на значения коэффициента

Лекция 5. Расчёт деревянных элементов

5.1. Расчёт центрально растянутых элементов

Растянутые элементы – это нижние пояса ферм, затяжки арок и стержни других сквозных конструкций.

Зависимость древесины при растяжении близка к линейной (рис. 5.1), т.к. древесина работает на растяжение как упругий материал. Разрушение растянутых элементов происходит хрупко, в виде почти мгновенного разрыва наименее прочных волокон по пилообразной поверхности без заметных предварительных деформаций.

Прочность растянутых элементов в тех местах, где они ослаблены отверстиями или врезками учитывается снижающим коэффициентом = 0,8 к расчётному сопротивлению древесины.

При наличии ослаблений в пределах длины равной 20 см, в разных сечениях, поверхность разрыва всегда проходит через них. Поэтому при определении ослабленной площади сечения все ослабления на этой длине суммируются, как бы совмещаются в одном сечении (рис.5.1(г)).

Рис. 5.1. Растянутый элемент:

а) схема работы; б) диаграмма деформирования чистой без пороков древесины при кратковременном растяжении; в) схема разрушения; г) эпюры напряжений при наличии ослаблений

Расчёт центрально-растянутых элементов по прочности производится по формуле:

где

5.2. Сжатые элементы

На сжатие работают стойки, подкосы, верхние пояса и отдельные стержни ферм и других сквозных конструкций.

Древесина работает на сжатие более надежно, чем на растяжение, но не вполне упруго. Примерно до половины предела прочности древесина работает упруго, а рост деформаций происходит по закону, близкому к линейному. При дальнейшем увеличении напряжений деформации растут всё быстрее, чем напряжения, указывая на упругопластическую работу древесины. Разрушение образцов происходит пластично в результате потери местной устойчивости, о чём свидетельствует характерная складка на образце.

Поэтому сжатые элементы работают более надёжно, чем растянутые, и разрушаются только после заметных деформаций.

Сжатые элементы конструкций имеют длину, как правило, намного большую, чем размеры поперечного сечения и разрушаются не как малые стандартные образцы, а в результате потери устойчивости, которая происходит раньше, чем напряжения сжатия достигнут предела прочности. При потере устойчивости сжатый элемент выгибается в сторону (рис.5.2 (б)). При дальнейшем выгибе на вогнутой стороне появляются складки, свидетельствующие о разрушении древесины от сжатия, а на выпуклой стороне древесина разрушается от растяжения.

Расчёт центрально-сжатых элементов производится по формулам:

на устойчивость (для элементов с гибкостью )

(5.2)

где

— коэффициент продольного изгиба, определяемый в зависимости от гибкости элемента:

Гибкость (

Расчётную длину

Рис. 5.2. Сжатый элемент: а) диаграмма деформирования чистой от пороков древесины; б) схема работы, разрушения и эпюра напряжений; в) типы закрепления концов и расчётные длины

Сжатие поперёк волокон. При местном сжатии поперёк волокон соседние незагруженные участки древесины тоже сжимаются за счёт изгиба волокон и оказывают поддерживающее действие работе незагруженного участка, чем меньше его длина .

В настоящий момент при сжатии поперек волокон должно соблюдаться условие:

(5.6)

Рис.5.3 Сжатие поперек волокон

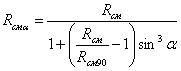

При наклонном сжатии под углом к направлению волокон (α) должно удовлетворять следующее условие: , где расчётное сопротивление сжатию под углом определяется по формуле

(5.7)

Смятие древесины – это поверхностное сжатие, которое может быть местным и общим. Общее смятие – это когда сжимающая сила действует на всю поверхность, местное – когда сила действует на часть поверхности элемента. Смятие древесины в конструкции может происходить:

Источник

R древесины

3.1 Расчетные сопротивления древесины сосны (кроме веймутовой), ели, лиственницы европейской и японской приведены в таблице 3. Расчетные сопротивления для других пород древесины устанавливают путем умножения величин, приведенных в таблице 3, на переходные коэффициенты тп, указанные в таблице 4.

Методика определения расчетных сопротивлений приведена в приложении Б.

Таблица 3

| Напряженное состояние и характеристика элементов | Расчетные сопротивления, МПа(кгс/см 2 ), для сортов (классов) древесины | |||

| обозначение | 1/К26 | 2/К24 | 3/К16 | |

| 1. Изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон: | ||||

| а) элементы прямоугольного сечения (за исключением указанных в подпунктах «б», «в») высотой до 50 см. При высоте сечения более 50 см см. п. 3.2,д текста | Rи, Rс, Rсм | 14 (140) | 13 (130) | 8,5 (85) |

| б) элементы прямоугольного сечения шириной свыше 11 до 13 см при высоте сечения свыше 11 до 50 см | Rи, Rс, Rсм | 15 (150) | 14 (140) | 10 (100) |

| в) элементы прямоугольного сечения шириной свыше 13 см при высоте сечения свыше 13 до 50 см | Rи, Rс, Rсм | 16 (160) | 15 (150) | 11 (110) |

| г) элементы из круглых лесоматериалов без врезок в расчетном сечении | Rи, Rс, Rсм | — | 16 (160) | 10 (100) |

| 2. Растяжение вдоль волокон: | ||||

| а) неклееные элементы | Rр | 10 (100) | 7 (70) | — |

| б) клееные элементы | Rр | 12 (120) | 9 (90) | — |

| 3. Сжатие и смятие по всей площади поперек волокон | Rс90, Rсм90 | 1,8 (18) | 1,8 (18) | 1,8 (18) |

| 4. Смятие поперек волокон местное: | ||||

| а) в опорных частях конструкций, лобовых врубках и узловых примыканиях элементов | Rсм90 | 3 (30) | 3 (30) | 3 (30) |

| б) под шайбами при углах смятия от 90 до 60° | Rсм90 | 4 (40) | 4 (40) | 4 (40) |

| 5. Скалывание вдоль волокон: | ||||

| а) при изгибе неклееных элементов | Rск | 1,8 (18) | 1,6 (16) | 1,6 (16) |

| б) при изгибе клееных элементов | Rск | 1,6 (16) | 1,5 (15) | 1,5 (15) |

| в) в лобовых врубках для максимального напряжения | Rск | 2,4 (24) | 2,1 (21) | 2,1 (21) |

| г) местное в клеевых соединениях для максимального напряжения | Rск | 2,1 (21) | 2,1 (21) | 2,1 (21) |

| 6. Скалывание поперек волокон: | ||||

| а) в соединениях неклееных элементов | Rск90 | 1 (10) | 0,8 (8) | 0,6 (6) |

| б) в соединениях клееных элементов | Rск90 | 0,7 (7)) | 0,7 (7) | 0,6 (6) |

| 7. Растяжение поперек волокон элементов из клееной древесины | Rр90 | 0,35 (3,5) | 0,3 (3) | 0,25 (2,5) |

| Примечания 1 Расчетное сопротивление древесины местному смятию поперек волокон на части длины (при длине незагруженных участков не менее длины площадки смятия и толщины элементов), за исключением случаев, оговоренных в поз. 4 данной таблицы, определяется по формуле  , (1) , (1) где Rс90 — расчетное сопротивление древесины сжатию и смятию по всей поверхности поперек волокон (поз. 3 данной таблицы); lсм — длина площадки смятия вдоль волокон древесины см. 2 Расчетное сопротивление древесины смятию под углом a к направлению волокон определяется по формуле  . (2) . (2) 3 Расчетное сопротивление древесины скалыванию под углом к направлению волокон определяется по формуле  . (3) . (3) 4 В конструкциях построечного изготовления величины расчетных сопротивлений на растяжение, принятые по поз. 2,а данной таблицы, следует снижать на 30 %. 5 Расчетное сопротивление изгибу для элементов настила и обрешетки под кровлю из древесины 3-го сорта следует принимать равным 13 МПа (130 кгс/см 2 ). | ||||

| Древесные породы | Коэффициент тп для расчетных сопротивлений | ||

| растяжению, изгибу, сжатию и смятию вдоль волокон Rр, Rи, Rc, Rсм | сжатию и смятию поперек волокон Rс90, Rсм90 | скалыванию Rск | |

| Хвойные | |||

| 1. Лиственница, кроме европейской и японской | 1,2 | 1,2 | 1 |

| 2. Кедр сибирский, кроме кедра Красноярского края | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

| 3. Кедр Красноярского края, сосна веймутова | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

| 4. Пихта | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

| Твердые лиственные | |||

| 5. Дуб | 1,3 | 2 | 1,3 |

| 6. Ясень, клен, граб | 1,3 | 2 | 1,6 |

| 7. Акация | 1,5 | 2,2 | 1,8 |

| 8. Береза, бук | 1,1 | 1,6 | 1,3 |

| 9. Вяз, ильм | 1 | 1,6 | 1 |

| Мягкие лиственные | |||

| 10. Ольха, липа, осина, тополь | 0,8 | 1 | 0,8 |

| Примечание. Коэффициенты тп, указанные в таблице, для конструкций опор воздушных линий электропередачи, изготавливаемых из не пропитанной антисептиками лиственницы (при влажности ≤ 25 %), умножаются на коэффициент 0,85. | |||

3.2 Расчетные сопротивления, приведенные в таблице 3, следует умножать на коэффициенты условий работы:

а) для различных условий эксплуатации конструкций — на коэффициент тв, указанный в таблице 5;

б) для конструкций, эксплуатируемых при установившейся температуре воздуха до +35 °С, — на коэффициент тт = 1; при температуре +50 °С — на коэффициент тт = 0,8. Для промежуточных значений температуры коэффициент принимается по интерполяции;

в) для конструкций, в которых напряжения в элементах, возникающие от постоянных и временных длительных нагрузок, превышают 80 % суммарного напряжения от всех нагрузок, — на коэффициент тд = 0,8;

г) для конструкций, рассчитываемых с учетом воздействия кратковременных (ветровой, монтажной или гололедной) нагрузок, а также нагрузок от тяжения и обрыва проводов воздушных ЛЭП и сейсмической, — на коэффициент тн, указанный в таблице 6;

д) для изгибаемых, внецентренно-сжатых, сжато-изгибаемых и сжатых клееных элементов прямоугольного сечения высотой более 50 см значения расчетных сопротивлений изгибу и сжатию вдоль волокон — на коэффициент тб, указанный в таблице 7;

е) для растянутых элементов с ослаблением в расчетном сечении и изгибаемых элементов из круглых лесоматериалов с подрезкой в расчетном сечении — на коэффициент то = 0,8;

ж) для элементов, подвергнутых глубокой пропитке антипиренами под давлением, — на коэффициент та = 0,9;

и) для изгибаемых, внецентренно-сжатых, сжато-изгибаемых и сжатых клееных элементов, в зависимости от толщины слоев, значения расчетных сопротивлений изгибу, скалыванию и сжатию вдоль волокон — на коэффициент тсл, указанный в таблице 8;

к) для гнутых элементов конструкций значения расчетных сопротивлений растяжению, сжатию и изгибу — на коэффициент тгн, указанный в таблице 9.

Источник