GardenWeb

Характер распространения корневых систем плодовых и ягодных растении

Та или иная форма корневой системы зависит от биологических особенностей растений, если только корни не встречают препятствий в почвенно-грунтовых условиях. Даже при благоприятных условиях распространения корней во всех направлениях в почво-грунте всегда наблюдаются изменения в характере развития корней в различных генетических почвенных горизонтах и подгоризонтах, о чем было сказано выше. Если же почво-грунт создает препятствие распространению корней, то необходимо вскрыть причину этого явления.

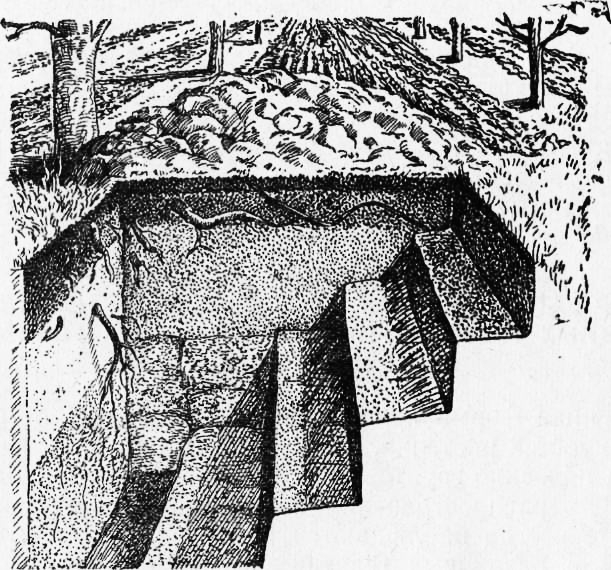

При исследовании почво-грунта под плодовыми и ягодными растениями закладывают почвенный разрез так, чтобы корневая шейка растения находилась в углу передней части разреза. Когда выкапывается почвенный разрез, то на головной передней стороне разреза обнажаются корни, идущие в глубину и в ширину, а на боковой стороне разреза обнажаются такие же корни растения, идущие в перпендикулярном направлении к корням головной стенки разреза. Следовательно, корневая шейка растения находится в центре круга, одна четверть которого раскапывается. При этом можно наблюдать, как распространяются корни в ширину от корневой шейки одновременно в двух направлениях под прямым углом.

В процессе рытья почвенного разреза земля выкапывается слой за слоем на всем протяжении разреза (2,5—3—6 м длины), глубиной в один штык лопаты (около 20 см). Корни, обнажающиеся в горизонтальной плоскости, зарисовываются или фотографируются. После окончания рытья разреза глубиной 2—2,5 м на передней его вертикальной стенке необходимо отчетливо отметить ножом границы между генетическими горизонтами и

Нодгоризонтами, измерить глубину залегания границ й сантиметрах, принимая поверхность почвы за нуль, в последовательном порядке сверху вниз (Л0 — 15; Ai — 45; Вх — 60 см и т. д.). После этого на вертикальных стенках разреза прослеживается распространение корней плодовых и ягодных растений в каждом почвенном горизонте и подгоризонте.

На каждой отпрепарированной вертикальной стенке почвенного разреза легко можно видеть для каждого растения, где сосредоточено больше всего скелетных корней, а где их меньше всего и где намечается уменьшение или увеличение корней. Также наглядно видно, где больше всего обрастающих или мочковатых корней.

При морфологическом описании почвенного разреза обозначают относительную разницу в количестве и качестве корней следующими условными значками.

Это относительное количественное выражение распространения скелетных и обрастающих корней до глубины 2 м необходимо дополнять определением распространенности корней в ширину от корневой шейки, то есть в характеристике распространения корневых систем плодовых и ягодных растений следует указать, на какую максимальную глубину проникли корни данного растения и на какое максимальное расстояние распространились корни по радиусу от корневой шейки. Сравнение характера распространения корней исследуемого плодового и ягодного растения с характером распространения другого такого же по возрасту растения покажет различия между ними и позволит оценить пригодность почвенно-грунтовых условий для произрастания растений.

Весьма важно также отметить различия в распространении скелетных и обрастающих корней по генетическим подгоризонтам почво-грунта.

Одновременно необходимо весьма внимательно отметить имеющиеся повреждения корней или их отмирание, а также локализацию этих явлений, то есть в каком подгоризонте, на какой глубине, на каком расстоянии от корневой шейки и в каком возрасте плодового или ягодного растения произошли повреждения.

Характер развития и распространения корней изменяется под воздействием приемов обработки почв, мелиорации и удобрений. Т ак, обработка и удобрение приствольных кругов деревьев яблони вызывает усиленное развитие поверхностных мочковатых корней, располагающихся выше скелетных.

Наши исследования в 1954 г. на среднеподзолистых суглинистых почвах под молодыми деревьями яблони, посаженными в

обычные посадочные ямы, под деревьями, посаженными по плантажной вспашке вдоль рядов, и, наконец, под деревьями, посаженными по сплошной плантажной вспашке на Московской зо-нальной плодово-ягодной станции, показали, что у деревьев яблони по плантажной вспашке поверхностные корни углубились по сравнению с корнями растений, посаженных без плантажа, на 43 см.

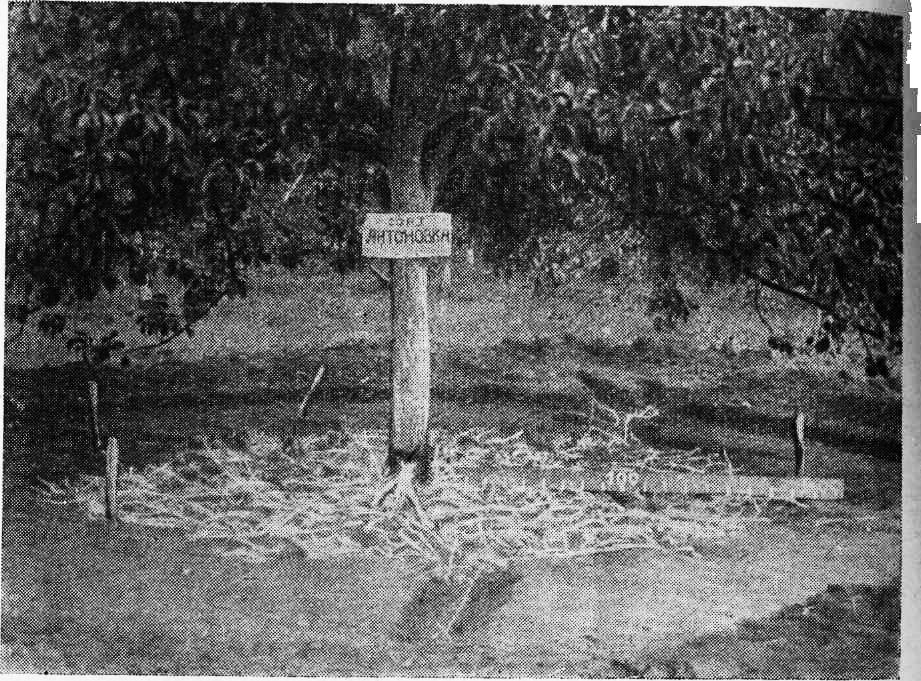

Рис. 2. Ветвление поверхностных корней яблони в приствольном круге и дальнейшее их распространение в виде тяжей в дерновом горизонте залуженного междурядья. Сад «Снежки» Мичуринского района Тамбовской области.

Это очень важно, так как, обеспечивая более глубокое расположение поверхностных скелетных корней и основной массы обрастающих, мы гарантируем их благополучную перезимовку и бесперебойную жизнедеятельность в первую половину вегетации, от которой во многом зависит размер урожая плодовых и ягодных растений.

Источник

КОРНЕВЫЕ СИСТЕМЫ В ПОЧВАХ

Исследование корневых систем растений в почвах в последние двадцать лет дало исключительно большой фактический материал особенно в связи с изучением биологического круговорота веществ в системе почва—растение (работы Н.

П. Ремезова и его учеников, С. В. Зонна, В. П. Мины, К. М. Смирновой, Т. И. Евдокимовой, Н. И. Базилевич, Л. Е. Родина, Ф. И. Левина, М. Н. Першиной и многих других). Сейчас известны данные по биомассе корневых систем и ее распределению по глубине в основных типах почв и фитоценозов, как в травянистых, так и в древесных растительных ассоциациях.

В то же время морфологическое исследование почвы предусматривает иной аспект изучения корневых систем растений в прямой связи с морфологией почвенного профиля. Непосредственно полевое изучение корневых систем в почвенном разрезе или в специально подготовленной траншее дает существенную информацию о свойствах почвы, ее потенциальных возможностях и строении почвенного профиля. Это объясняется тем, что морфология корневых систем определяется, с одной стороны, биологическими особенностями тех или иных растений, а с другой — особенностями почвы, на которой они произрастают, ее составом, строением, особенностями профиля, водного, теплового и пищевого режима. Кроме того, корневые системы растений — это непосредственный компонент почвы, составная часть ее живой фазы, а потому никак не могут быть упущены из внимания при морфологическом исследовании почвы в целом.

При морфологическом изучении корневых систем в почвах внимания заслуживают следующие показатели: общий характер корневых систем и их распределение по профилю, глубина распространения массы корней и отдельных корней, глубина максимального распространения корней (наличие нескольких максимумов), распределение корней в каждом из генетических горизонтов почвы (их обилие, размеры, характер ветвления), соотношение корней со структурой почвы (находятся ли корни преимущественно в межагрегатных полостях и трещинах либо проникают в агрега-

ТЫ, и какие именно корни, как распределены по отношению к почвенной структуре).

Существенные различия наблюдаются в строении и общем характере корневых систем древесных, кустарниковых, полукустарничковых и травянистых растений, не говоря уже о ризоидах низших растений.

Корни древесных растений образуют разветвленную сеть, охватывающую большой объем почвы; они отходят от комля, в разных направлениях пронизывая почву и создавая опорный и питающий механизм дерева. Опорные корни очень крупные и немногочисленные, питающие — мелкие, обильные, вплоть до мельчайших корневых волосков. Одни деревья имеют преимущественное развитие корней по горизонтали (например, ель), другие — в вертикальном направлении (например, сосна), но и в том и в другом случае максимальное скопление корней отмечается в поверхностном гумусовом горизонте почвы.

Корневые системы травянистых растений также довольно разнообразны по своему строению (плотнокустовые дерновинные злаки, рыхлокустовые злаки, бобовые с рыхлой и глубокой корневой системой, корневищные растения, луковичные растения, корнеплоды и клубнеплоды и т. д.). У них также основная масса сосредоточена в гумусовом горизонте.

Глубина проникновения корней определяется как биологическими особенностями растений, так и свойствами почвы. В луговых почвах с близкими грунтовыми водами корни пронизывают всю гумусированную толщу (при максимуме в дернине) вплоть до грунтовых вод или до глеевого горизонта, на глубину всего несколько десятков сантиметров. В засушливых полупустынных степях известны случаи проникновения корней некоторых растений (полынь, люцерна и др.) в погоне за водой на глубину несколько десятков метров.

В почвах иногда встречаются препятствия для распространения корней вглубь в виде определенных горизонтов, непроницаемых для корней растений. Это могут быть, во-первых, слишком плотные горизонты: ортштейны, ортзанды, плотные иллювиальные горизонты, близкая подстилающая порода, внутрипочвенные коры (прослои, плиты, конкреционные слои). Во-вторых, это могут быть токсичные горизонты: глеевый, солевой, сульфидный (сульфатный после дренирования и окисления).

На верхней границе таких горизонтов часто наблюдается изгиб корней в стороны, их поворот кверху, второй максимум корневой системы. Второй максимум корневой системы часто связан со вторым (иллювиальным или погребенным) гумусовым горизонтом почв. Интенсивное развитие корневой системы часто наблюдается на границе капиллярной каймы грунтовых вод.

В целом, всякие отклонения от «нормального» в распределении корневых систем в почвенном профиле связаны с теми или иными особенностями почвы как среды обитания растений и заслуживают пристального внимания почвоведа.

При анализе почвенного профиля почвоведы описывают обилие корней в том или ином горизонте так, как это видно на стенке почвенного разреза, причем обычно используются довольно субъективные критерии для того или иного употребляемого термина. Как и в других случаях морфологического анализа почв, здесь нужна определенная унификация. Можно использовать, например, следующую шкалу обилия корней в описываемом горизонте.

Нет корней. корни не видны на стенке разреза.

Единичные корни. 1—2 видимых корня (толще 1 мм) на стан

дартной (шириной около 75 см) стенке разреза.

Редкие корни. 3—7 видимых корней (толще 1 мм) на стенке

Мало корней. 7—15 видимых корней (толще 1 мм) на стенке

Много корней. несколько корней имеется в каждом квадрат

ном дециметре стенки разреза.

Густые корни. корни образуют сплошную каркасную сеть.

Дернина. корни составляют более 50% объема горизон

та; слой ломается и крошится с трудом.

Отдельно регистрируются при этом тонкие (менее 5 мм в диаметре) и большие (более 5 мм) корни. Для детальной характеристики распределения корней по толщине может быть использована следующая примерная шкала:

Большое значение при описании почвенного профиля имеет указание на общую мощность корнеобитаемого слоя и мощность слоя максимального скопления корней.

Источник