Папоротники

Изобилие природных папоротников представлено древними и современными видами. Большинство папоротников, произрастающих в настоящее время в разных уголках планеты, относится к травянистым растениям, но в тропиках, в местах с повышенной влажностью нередки древовидные формы и лианы. Цветов у папоротникообразных нет, плодов не образуется, размножаются они спорами.

Биология папоротниковидных

Отдел папоротникообразных насчитывает 48 семейств, 578 родов и 10620 видов. На уроке биологии в 5 классе пригодятся списки основных классов и семейств папоротников.

В систематике растений папоротникообразные делятся на 4 основных класса:

Настоящие папоротники — самый многочисленный класс папоротниковидных. Входящие в него виды папоротникообразных встречаются повсеместно и объединяются в следующие семейства:

Многоножковые — самое многочисленное семейство настоящих папоротников.

Перечислим кратко ряд представителей некоторых родов этого семейства:

- пузырник;

- страусник;

- щитовник;

- кочедыжник;

- орляк.

Благодаря возможности изучить большое разнообразие дикорастущих папоротниковидных, учёные смогли отследить этапы развития земной флоры, выяснить значимость растений.

Отдельные виды папоротников выращивают как комнатные растения. Наибольшей популярностью пользуется нефролепис с живописной розеткой из ажурных длинных листочков.

Общая характеристика папоротников

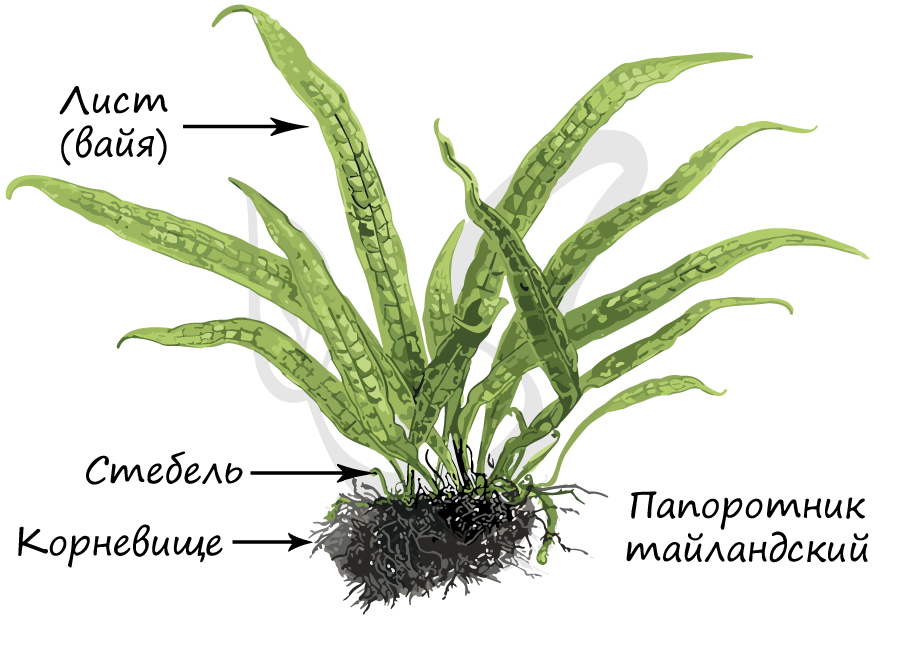

Папоротники — многолетние сосудистые растения, в жизненном цикле которых преобладает листостебельный спорофит. У папоротников развиты все вегетативные органы — стебель, листья и корень. Мощное корневище позволяет папоротникам размножаться его частями.

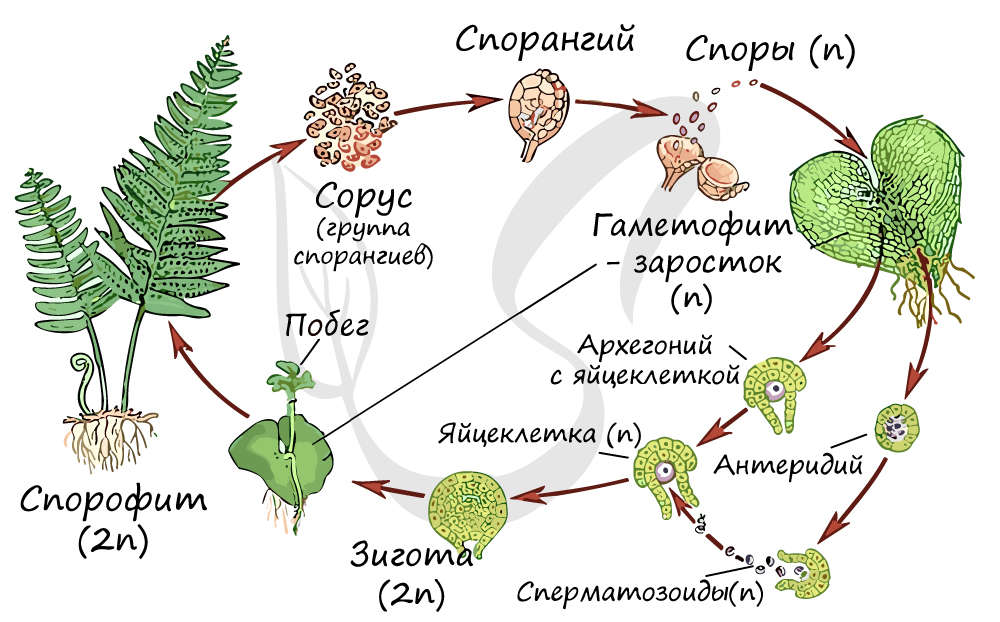

Для формирования спор на нижней поверхности листьев образуются специальные спорангии. Созревшие споры высеиваются во внешнюю среду. Попадая в почву с достаточной влажностью, споры прорастают, образуется маленький сердцевидный гаметофит — заросток.

На его нижней стороне имеются ризоиды и формируются половые органы. В мужском половом органе развиваются многожгутиковые сперматозоиды, а в женском — неподвижная яйцеклетка.

Во влажную погоду сперматозоиды получают возможность проникнуть в женский орган, происходит оплодотворение. Из образовавшейся зиготы развивается молодое растение.

В настоящее время папоротники являются второй наиболее разнообразной группой сосудистых растений на Земле, которую превосходят только цветковые растения.

Что мы узнали?

Папоротникообразные — одна из наиболее распространённых групп растений на Земле, встречаются повсеместно. По большей части это травянистые растения, но в тропиках произрастают и древовидные формы. Размножаются папоротники как спорами, так и вегетативным способом. Разводятся человеком в декоративных целях.

Источник

Папоротники

Папоротники относятся к наиболее древним споровым растениям. Обитают в самых разнообразных экологических условиях: в заболоченных местах и водоемах, лесах тропического и умеренного климата. Наиболее известные представители — щитовник мужской, орляк, страусник. В жизненном цикле папоротников, хвощей, плаунов доминирует спорофит.

Расцвет папоротников произошел около 358 млн лет назад и длился примерно 65 млн лет, в честь папоротников назван период палеозойской эры — карбон, или каменноугольный период, который длился указанный промежуток времени. Именно папоротникам принадлежит активная роль в углеобразовании: в карбоне леса заселяли древовидные папоротники, достигавшие 40 и более метров в высоту.

Древесные формы папоротников сохранились до наших дней, однако большинство представителей — травянистые растения, у которых отсутствует камбий, а значит, нет и вторичной древесины.

Папоротники относятся к группе сосудистых растений, так как имеют жилки — сосудисто-волокнистые пучки, в отличие от мхов, которые не имеют жилок и не являются сосудистыми растениями. Механическая прочность обеспечивается отложением склеренхимы вокруг проводящих пучков (жилок).

В отличие от мхов, папоротники имеют проводящую ткань в стеблях и корнях, состоящую из ксилемы и флоэмы. Заметьте, я написал «корень» — у мхов не было и корней, вместо них были ризоиды, выполняющие аналогичную корням функцию. Корни папоротников, хвощей и плаунов всегда придаточные и растут от видоизмененного побега — корневища.

Строение

Рассмотрим строение папоротников на примере типичного представителя — щитовника мужского. Это широко распространенный папоротник, типичный для климата умеренных широт. Представляет собой многолетнее травянистое корневищное растение.

Образован пучком сильно расчлененных листьев, отходящих от корневища. Нарастают листья верхушкой, образуя завитки — «улитки».

Отметьте, что лист папоротника называется вайя (от греч. baion — пальмовая ветвь). В отличие от настоящих листьев, вайя имеет недетерминированный верхушечный рост. Листья имеют черешок, прикрепляющийся к стеблю, который может продолжаться в рахис — главную ось сложного листа, соответствующую центральной жилке.

Жизненный цикл папоротниковидных

Листостебельное растение папоротника, изображенное выше — спорофит (2n). Спорофит доминирует в жизненном цикле папоротниковидных, в отличие от цикла мха, где спорофит, по сути, является придатком гаметофита (редуцирован). На нижней стороне вайи располагаются спорангии, собирающиеся в сорусы — группы близкорасположенных спорангиев. На спорофите (2n) в спорангии после мейоза образуются споры (n).

В 2012 году группа ученых под руководством Ксавьера Нобли из Университета Ниццы выяснили, что спорангий имеет специальный механизм «катапульты», споры из него вылетают со скоростью около 10 м/с.

Гаплоидные споры (n) прорастают в заросток (n), небольшую пластинку (несколько мм) сердцевидной формы. Заросток зеленого цвета, способен фотосинтезировать и прикрепляется к почве ризоидами. На нем образуются мужские и женские половые органы — соответственно антеридии и архегонии. Сперматозоид (n), образовавшийся в антеридии, благодаря воде (во время дождя) попадает в архегоний, где сливается с яйцеклеткой (n) и образуется зигота (2n).

Из зиготы развивается зародыш, который проникает в ткани архегонии с помощью особого приспособления — гаустории (от лат. haustor — черпающий, пьющий). Гаустория представляет собой ножку, внедряющуюся в ткани заростка и поглощающую из него питательные вещества. Начинается бурный рост зародыша, образуется побег, а затем взрослое растение — спорофит (2n). Цикл замыкается.

Значение папоротников

Папоротники являются главным компонентом многих лесных сообществ, звеном в цепи питания — продуцентами (производителями органических веществ). Человек использует папоротник в декоративных целях. Молодые побеги некоторых папоротников съедобны и употребляются в пищу: побеги орляка, листья страусника обыкновенного.

Щитовник мужской имеет медицинское значение: из его корневищ изготавливают противогельминтный препарат.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

ПАПОРОТНИКОВИ́ДНЫЕ

ПАПОРОТНИКОВИ́ДНЫЕ (Pteridophyta), отдел высших растений. Включает 3 вымерших класса (риниевые – Rhyniophyta, кладоксилеевые – Cladoxylopsida и зигоптериевые – Zygopteridopsida) и 4 совр. (псилотовые – Psilotopsida, ужовниковые – Ophioglossopsida, мараттиевые – Marattiopsida и многоножковые – Polypodiopsida). Представители двух последних классов известны и в ископаемом состоянии. Ранее к П. относили в качестве самостоят. классов плауновидные и хвощовые. Совр. исследования показали их весьма отдалённое родство с П. Отдел насчитывает более 10 тыс. видов (более 350 родов), из которых неск. сотен видов известны в ископаемом состоянии. Появились П. в конце силура. Совр. разнообразие видов П. почти целиком приходится на класс многоножковые, включающий 38 совр. семейств (на 2008), среди которых асплениевые (Aspleniaceae), гименофилловые (Hymenophyllaceae), многоножковые (Polypodioceae), оноклеевые (Onocleaceae), осмундовые (Osmundaceae), щитовниковые (Dryopteridaceae) и т. д. В классе мараттиевых одно совр. сем. мараттиевые (Marattiaceae) и одно вымершее – псарониевые (Psaroniaceae), насчитывает лишь ок. 200 видов. Класс ужовниковые представлен одноимён. сем. ужовниковые (Ophioglossaceae) и 90 видами, класс псилотовые – сем. псилотовых (Psilotaceae) и лишь 15 видами. Многоножковые и мараттиевые наиболее сходны с поздними зигоптериевыми, от которых они, вероятно, и произошли.

Источник