К какой группе растений относится сфагнум ?

Сфа́гнум

лат. Sphagnum) — болотное растение, род мха (обычно беловатой окраски) , из которого образуется торф; торфяной мох.

Из-за малой теплопроводности употребляется в строительном деле как изоляционный материал в виде пластинок, порошка, изготовляемого из этого торфа; также дезодорирующее средство.

Сфагнум также применяется в цветоводстве. Используют в качестве наполнителя при составлении земляных смесей для выращивания, в основном, деток цветов. В воздушно-сухом состоянии сфагновые мхи способны поглотить воды примерно в 20 раз больше собственной массы, что в 4 раза превосходит возможности гигроскопической ваты (отсюда и название мха, «сфагнос» по-гречески — губка) .

Сфагнум очень устойчив к разложению, высушенный долго сохраняется. Растёт в болотистых местах, собирают его летом.

Сфа́гнум (лат. Sphagnum) — болотное растение, род мха (обычно беловатой окраски) , из которого образуется торф; торфяной мох.

Из-за малой теплопроводности употребляется в строительном деле как изоляционный материал в виде пластинок, порошка, изготовляемого из этого торфа; также дезодорирующее средство.

Сфагнум также применяется в цветоводстве. Используют в качестве наполнителя при составлении земляных смесей для выращивания, в основном, деток цветов. В воздушно-сухом состоянии сфагновые мхи способны поглотить воды примерно в 20 раз больше собственной массы, что в 4 раза превосходит возможности гигроскопической ваты (отсюда и название мха, «сфагнос» по-гречески — губка) .

Сфагнум очень устойчив к разложению, высушенный долго сохраняется. Растёт в болотистых местах, собирают его летом.

Это хорошии мох. В старину применяли как вату и туалетную бумагу, а так же при строительстве деревянных домов. Очень гидроскопичен-не хуже ваты.

Источник

к какой группе растений относится мох сфагнум?

умник появился! лишайники к другому даже царству относятся!

Царство: Растения

Отдел: Моховидные (Bryophyta)

Класс: Листостебельные мхи (Bryopsida)

Порядок: Сфагновые (Sphagnales)

Семейство: Сфагновые (Sphagnaceae)

Род: Сфагнум

Лишайники (Лихенизированные грибу — в шутку — умеренное паразитирование гриба на водоросли) — царство Грибы.

олоооооооооооооооооооооооооооооооооооооо к У этого термина существуют и другие значения, см. Мхи (значения).

Мхи

Haeckel Muscinae.jpg

Muscinae. Иллюстрация из книги Эрнста Геккеля «Kunstformen der Natur», 1904

Научная классификация

промежуточные ранги

[показать]

Домен: Эукариоты

Царство: Растения

Отдел: Моховидные

Международное научное название

Bryophyta sensu stricto

Классы

См. текст

Wikispecies-logo.svg

Систематика

на Викивидах Commons-logo.svg

Изображения

на Викискладе

ITIS 14189

NCBI 3208

EOL 3768

Запрос «Мох» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

Моховидные, или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты, (лат. Bryophyta) — отдел высших растений, насчитывающий около 10 000 видов, объединённых примерно в 700 родов и 110—120 семейств [1] (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов [2]). Как правило, это мелкие растения, длина которых лишь изредка превышает 50 мм; исключение составляют водные мхи, некоторые из которых имеют длину более полуметра, и эпифиты, которые могут быть ещё более длинными. Моховидные, как и другие Мохообразные, отличаются от других высших растений тем, что в их жизненном цикле гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом.

Ранее в этот отдел, помимо класса листостебельных мхов, или собственно мхов (в ранге класса — Bryopsida), включали также Печёночные мхи (в ранге класса — Marchantiopsida, или Hepaticopsida) и Антоцеротовые мхи (в ранге класса — Anthocerotopsida), но сейчас эти таксоны повышены до уровня собственных отделов Marchantiophyta и Anthocerotophyta. Для обозначения совокупности этих трёх отделов используется неформальный собирательный термин мохообразные (Bryophytes).

Раздел ботаники, предметом изучения которого являются мохообразные, называется бриологией.

1 История

2 Биологическое описание

3 Распространение

4 Значение мхов

5 Классификация

6 Примечания

7 Литература

8 Ссылки

Многие данные указывают на то, что мхи, как и другие споровые растения, произошли от псилофитов (риниофитов) — группы древних вымерших наземных растений. При этом спорофит мхов рассматривается как конечный результат редукции разветвлённого спорофита предковых форм.

Есть и другая точка зрения, согласно которой мхи, плауновидные и риниофиты имеют общее происхождение от ещё более древней группы растений [3].

Ранние палеонтологические находки датируются концом девона — началом карбона [4].

Биологическое описание

Moss life Cycle.jpg

Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна (Polytrichum commune)

Plagiomnium affine laminazellen.jpeg

Хлоропласты в клетках Plagiomnium affine из семейства Mniaceae

У мхов нет цветков, корней и проводящей системы. Размножаются мхи спорами, которые созревают в спорангиях на спорофите. В жизненном цикле, в отличие от сосудистых растений, преобладает гаплоидный (то есть с одинарным набором непарных хромосом) гаметофит (половое поколение). Гаметофит мхов — многолетнее зелёное растение, нередко с листоподобными боковыми выростами и корнеподобными выростами (ризоидами), в то время как спорофит (или бесполая стадия жизненного цикла) короткоживущий, быстро усыхает и состоит только из ножки и коробочки, в которой созревают споры.

Спорофит моховидных (носящий название спорогоний, или спорогон), имеет более простое строение, чем у других групп высших растений. Он не способен укореняться и располагается на гаметофите. Спорофит состоит, как правило, из трёх элементов:

коробочки (или спорангия), в которой развиваются споры;

ножки (или спорофоры), на которой располагается коробочка;

стопы, обеспечивающей физиологическую связь с гаметофитом.

Со мхами не следует путать так называемый Олений мох или Ягель, поскольку это не мох, а собирательное наз

Источник

6. Многообразие мхов

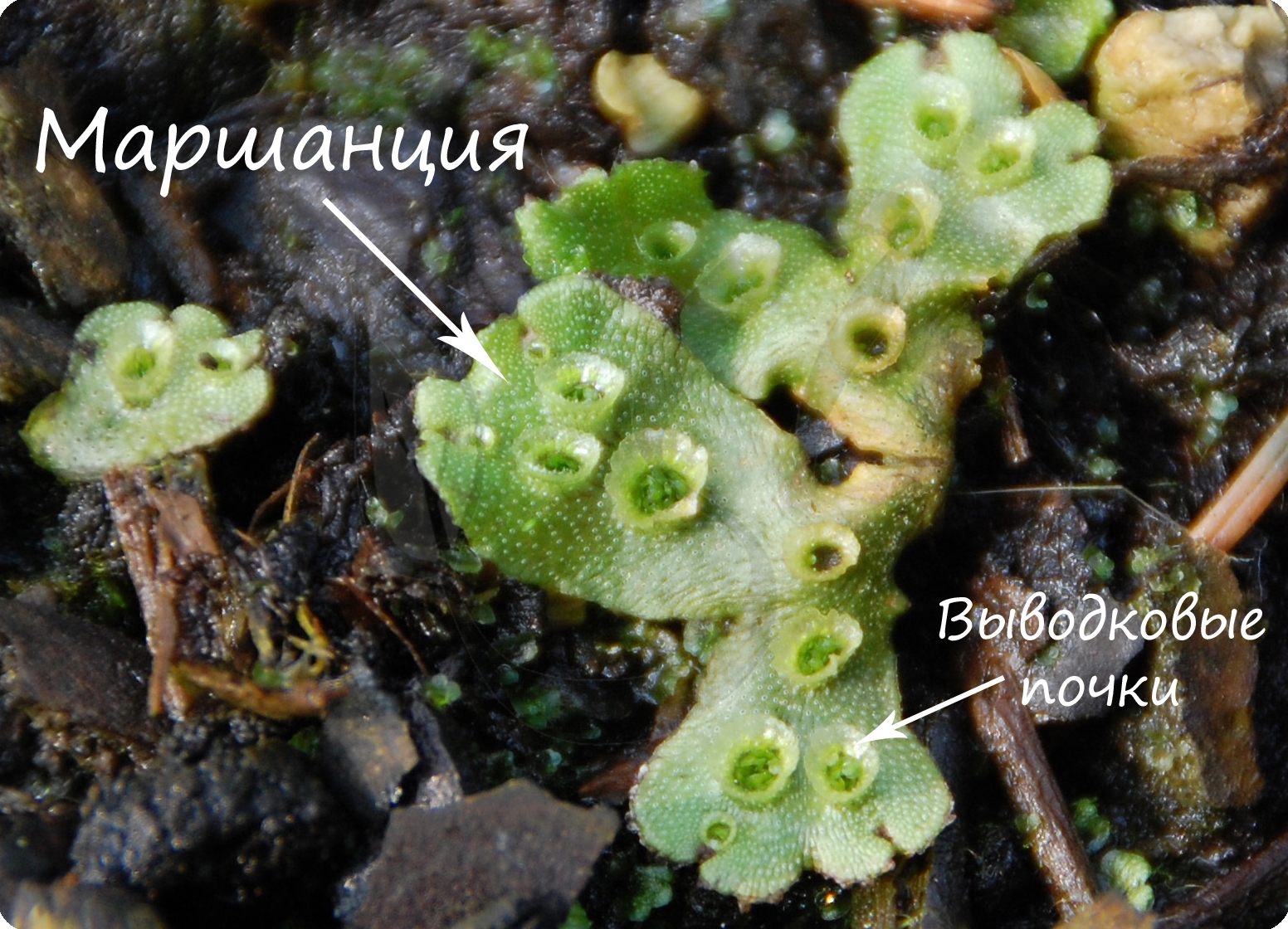

Маршанция обыкновенная принадлежит к печёночным мхам. Её слоевище составляет несколько сантиметров в длину и ширину. Стебля и листьев у маршанции нет. Функцию корней выполняют ризоиды. На слоевище находятся круглые образования, в которых развиваются мужские половые клетки, и похожие на цветочки выросты, в которых образуются женские половые клетки.

В его листьях, так же как и у других растений, происходит фотосинтез — образуются питательные вещества. Во влажную погоду листья расправляются, чтобы набрать влагу из воздуха, в сухую погоду листья сворачиваются и прижимаются к стеблю, чтобы уменьшить испарение воды.

У кукушкина льна есть женские и мужские растения. На верхушке женского растения, на длинной ножке развивается покрытая колпачком коробочка — спорангий . В спорангии образуются споры. В сухую погоду колпачок сбрасывается, и споры рассеиваются. Спора прорастает во влажной почве. Из неё развивается ветвящаяся нить ( протонема ), похожая на нитчатую водоросль, на ней формируются почки, из которых развиваются растения мха.

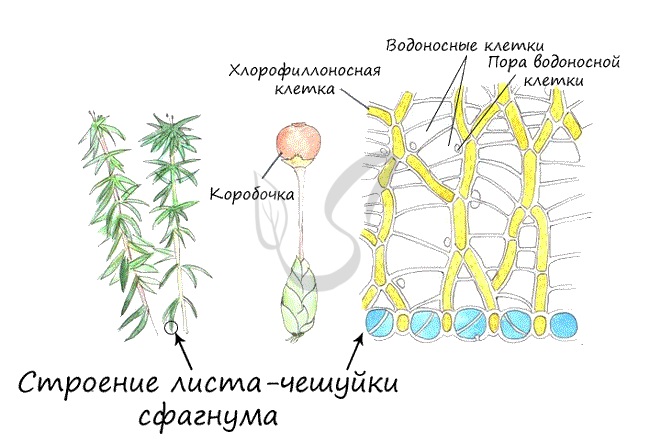

Сфагнум — представитель белых мхов. В отличие от зелёных мхов, он не имеет ризоидов. Это растение с сильно ветвящимся стеблем. Стебель и веточки покрыты светло-зелёными чешуйчатыми листочками.

Лист сфагнума образован одним слоем клеток, различающихся по строению. Часть клеток — узкие зелёные, в них происходит фотосинтез; другая часть — крупные мёртвые клетки, которые могут заполняться воздухом или водой. Эти клетки способны поглощать и удерживать воды в \(20\)–\(25\) раз больше своей массы, постепенно отдавая её живым клеткам.

Источник

Представители мхов

На примере кукушкина льна в прошлом разделе мы изучили общее строение и жизненный цикл мохообразных. Здесь, в новом разделе, мы сосредоточим внимание на важных особенностях, которые свойственны различным представителям отдела моховидных. Начнем с классификации.

Сфагнум

Сфагновые (торфяные) беловато-зеленого цвета мхи растут на торфяных болотах.

Сфагнум приводит к переувлажнению почвы — масса накопленной воды может в 20-25 раз превышать массу мха.

В глубине болота практически отсутствуют фотосинтезирующие бактерии, вода стоячая, не перемешивается, что приводит к очень низкой концентрации кислорода — отмершие части растения разлагаются не полностью.

Сфагнум выделяет в переувлажненную почву органические кислоты, которые создают кислую среду и препятствуют быстрому разложению нижних отмирающих частей растения.

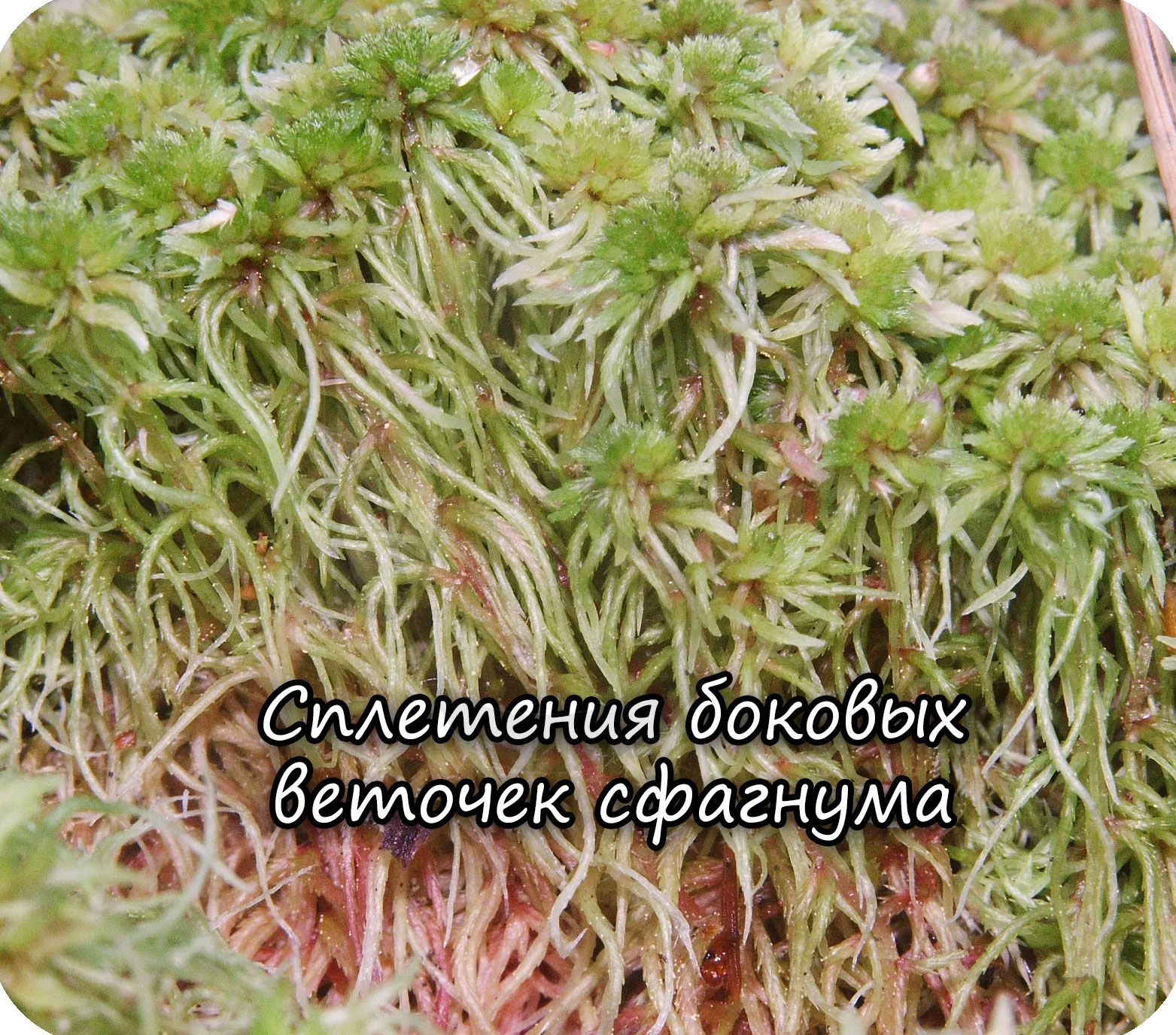

Фотосинтезирующую (ассимиляционную) функцию берут на себя боковые веточки сфагнума, кроме того, близко расположенные растения мха поддерживают, помогают друг другу удерживать вертикальное положение, за счет сплетающихся боковых веточек.

Листья сфагнума мелкие, однослойные, обладают гигроскопическим свойством за счет наличия водоносной ткани — совокупности крупных мертвых клеток. Через поры в эти клетки (водоносные клетки) поступает вода и прочно удерживается там.

Каждая водоносная, мертвая, клетка окружена живыми — несколькими хлорофиллоносными, фотосинтезирующими клетками. Водоносные клетки занимают около 70% от всей поверхности листа.

Ризоиды у сфагнума отсутствуют, он впитывает влагу всей поверхностью тела.

Маршанция

Относится к классу печеночные мхи. Распространена на земле повсеместно, включая Антарктиду. Нередко, в обход конкуренции с другими растениями, занимает незанятые территории — скалы, пожарища. Слоевище лентовидно стелется, имеет вид зеленого лопастного листка . Произрастает в сырых, влажных местах. Особенно распространено в тропиках.

От нижней стороны слоевища к субстрату крепятся ризоиды. На верхней стороне слоевища расположены «выводковые корзиночки», где образуются органы вегетативного размножения — выводковые почки.

Олений мох

Хочу особо отметить, что олений мох — не мох! Это лишайник, который своим хитрым названием часто сбивает с толку 🙂

Олений мох (ягель) распространен в арктической части Евразии, в Гренландии, Северной Америке, Тибете. Служит кормом для северных оленей, коров, свиней и овец.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник