- Космические фермеры: как и зачем выращивать свежие овощи в космосе

- Зачем космонавтам овощи и фрукты?

- Говоря об «огородах» на космических станциях, ученые настроены скорее оптимистично: большую часть этих проблем можно решить, если изучить, какие условия нужны растениям и какие виды лучше всего переносят отсутствие привычной среды.

- Чем можно заменить почву

- Ученые из немецкого Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера уже несколько лет выращивают огурцы, помидоры, сладкий перец и зелень на антарктической станции Neumayer-Station III.

- Как на вулкане: эксперименты c аналогами реголитов

- В 2017 году в марсианский образец грунта поселили червей, и они не только выжили, но и дали потомство.

- Новая Земля: проекты терраформирования других планет

- Синезеленые водоросли способны выдержать очень суровые условия, некоторые из них являются экстремофилами — возможно, какие-то из них выживут и на Марсе.

Космические фермеры: как и зачем выращивать свежие овощи в космосе

7 сентября 2016 года в казахстанской степи приземлился корабль «Союз ТМА-20М», доставивший на Землю космонавтов Алексея Овчинина и Олега Скрипочку, которые провели на орбите полгода. Как только Овчинин выбрался из спускаемой капсулы, коллеги вручили ему свежий арбуз: именно об этом космонавт заранее попросил их. Овчинин не единственный обитатель МКС, скучавший по фруктам. Многие работники станции говорят, что сильнее всего в долгих миссиях не хватает именно привычной неконсервированной еды. Узнаем, как правильно поливать рассаду в невесомости, можно ли удобрять почву других планет экскрементами и как ученые предлагают с помощью водорослей сделать Марс пригодным для жизни.

Зачем космонавтам овощи и фрукты?

Мы с детства помним, что «лук от семи недуг», а «яблоко на ужин — и доктор не нужен», иными словами, фрукты, овощи и зелень — основа здорового питания и источник жизненно важных веществ. Всемирная организация здравоохранения советует взрослым съедать около 400 граммов овощей и фруктов каждый день. Конечно, овощи есть в составе консервированной пищи космонавтов, но со свежими хрустящими плодами на Земле ее не сравнить. С каждым грузовым кораблем на МКС отправляют овощи и фрукты, однако посылок с Земли хватает ненадолго.

К тому же со временем замороженная пакетированная пища просто надоедает.

На закрытых станциях есть и другая проблема — нарушения конвекции (теплообмена) , которые возникают, если замкнутое пространство плохо вентилируется. При этом вокруг растения накапливаются летучие органические вещества, способные затормозить его рост.

Не стоит забывать и о радиации . Наблюдения показывают, что постоянное излучение может вызывать повреждения ДНК и мутации, а также влияет на уровень экспрессии генов [то, как наследственная информация из генов превращается в РНК или белок. — Прим. ред.]. Учитывая всё это, невозможно предсказать, как со временем изменятся привезенные с Земли растения. Эксперименты с радиацией уже заставили «похудеть» корни, стебли и листья резуховидки Таля.

Говоря об «огородах» на космических станциях, ученые настроены скорее оптимистично: большую часть этих проблем можно решить, если изучить, какие условия нужны растениям и какие виды лучше всего переносят отсутствие привычной среды.

Сложнее придется будущим колонистам других планет, ведь «почва» новых миров может преподнести много неприятных сюрпризов.

Наша земная почва, дающая жизнь растениям, — это сложная система, где одинаково важны и минералы, и органика. На Марсе, например, ситуация совсем другая. Поверхность Красной планеты покрыта реголитом — мелким песком и пылью, которые образуются, когда скальные породы разрушаются из-за ветра, колебаний температуры и ударов метеоритов. Эта пыль не просто безжизненна, для растений она опасна: в ней содержатся токсичные соединения, в том числе перхлораты — соли хлорной кислоты.

Китайские ученые выяснили, как похожая концентрация перхлоратов в воде отражается на нескольких видах растений: токсины заметно уменьшили и стебли, и корни. Кроме того, перхлораты накапливались в листьях, поэтому включить такие растения в рацион не получится. А еще соли хлорной кислоты не позволят заселить поверхность Марса земными бактериями, чтобы создать плодородный слой перегноя. Эксперименты шотландских астробиологов показали, что перхлораты усиливают бактерицидный эффект ультрафиолета, поэтому бактерии нашей почвы просто не выживут на поверхности Марса.

Возможно, от идеи огородов на марсианском реголите придется отказаться вовсе, сосредоточившись на других методах — в первую очередь на технологиях гидропоники и аэропоники.

Чем можно заменить почву

Сегодняшние способы космического садоводства можно условно разделить на те, для которых нужен относительно плотный субстрат (скажем, почва или глина), и те, где главную роль играют вода и жидкие растворы.

Еще более перспективной может оказаться аэропоника: в этом случае корни растений находятся не в воде или субстрате, а в воздухе. Рядом установлены распылители, которые время от времени обволакивают корни легкой дымкой из крохотных капель питательного раствора. Так растения получают и питание, и достаточное количество кислорода — риск задушить урожай слоем воды намного ниже, чем в случае с классической гидропоникой. Уменьшается и риск болезни растений, так как опасные микроорганизмы часто поселяются в воде или влажном субстрате.

Гидропонику и аэропонику уже давно успешно используют на Земле. Они позволяют собирать урожаи даже в экстремальных условиях — например, в Антарктике.

Ученые из немецкого Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера уже несколько лет выращивают огурцы, помидоры, сладкий перец и зелень на антарктической станции Neumayer-Station III.

Аэропоническую теплицу обустроили в отдельном здании, и, когда метель не дает ученым добраться туда из основного строения, поливом и освещением могут дистанционно управлять их коллеги из Германии. Биологи говорят, что одна из основных задач их работы — подготовить новые методики садоводства для тестирования в космических условиях.

Еще одна находка для замкнутых систем жизнеобеспечения — антропоника , когда источником воды и удобрений для гидропонных установок становятся отходы жизнедеятельности экипажа. Скажем, моча астронавтов может стать основой азотных удобрений, такой опыт уже провели на Земле итальянские ученые. Всё это похоже на знаменитую сцену из «Марсианина», но в реальности перейти на эту технологию не так просто. В экскрементах астронавтов может обнаружиться, например, избыток некоторых металлов, поэтому последовать примеру Марка Уотни удастся (или, наоборот, не удастся) только после долгих исследований.

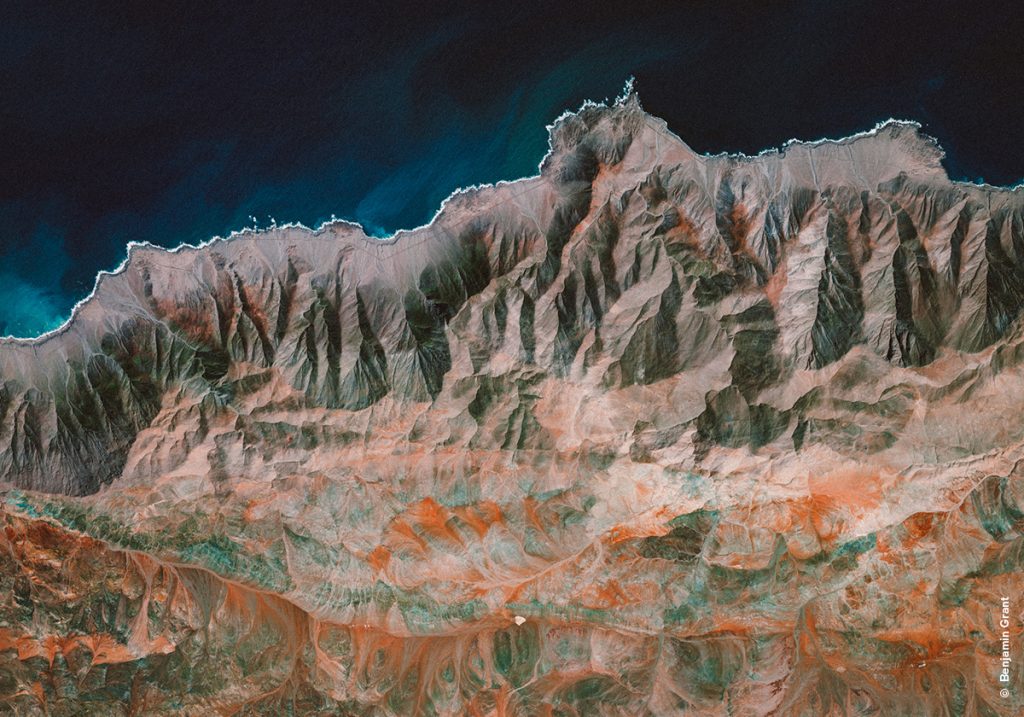

Как на вулкане: эксперименты c аналогами реголитов

Несмотря на перспективы гидропоники, среди ученых есть и сторонники садоводства на основе грунта других планет. Такие эксперименты с 2013 года идут в Нидерландах. Биологи из Вагенингенского университета выращивают овощи в искусственном грунте, максимально напоминающем по составу реголиты с поверхности Марса и Луны. «Марсианский» грунт делают из вулканического пепла и песка с Гавайев, а «лунный» — из песка пустыни в Аризоне. Чтобы повторить текстуру реголита, материал дополнительно измельчают в пыль.

Ученые собрали уже более десятка урожаев, в их продуктовой корзине помидоры, горох, редис, рожь, зеленый лук и другие растения. Первые тесты показали, что уровень токсичных тяжелых металлов в овощах не превышает допустимые нормы (впрочем, новые урожаи еще проверят много раз).

В 2017 году в марсианский образец грунта поселили червей, и они не только выжили, но и дали потомство.

Руководитель проекта Вигер Вамелинк говорит, что дождевые черви могут стать важнейшим звеном земледелия на других планетах: они обогащают почву биогумусом, а их ходы помогают воде и воздуху лучше проникать в грунт.

Конечно, прогнозы Вамелинка очень оптимистичны. Условия на Красной планете суровые: растениям нужно будет не просто выжить в пылевом грунте, но и устоять перед натиском ультрафиолета — уровень излучения на Марсе намного выше, чем на Земле, поскольку нашу планету защищает озоновый слой. Не стоит забывать и о токсичных перхлоратах: неизвестно, найдется ли способ очистки грунта и сколько это будет стоить. Впрочем, даже если разбить на Марсе огороды по методу Вамелинка не выйдет, результаты его работы пригодятся на Земле — например, помогут выявить растения, дающие стабильный урожай на вулканических почвах.

Новая Земля: проекты терраформирования других планет

Каждый из этих экспериментов — маленький шаг к будущему космического садоводства, но среди ученых есть и те, кто мыслит по-крупному. Сторонники идеи терраформирования предлагают не ограничиваться небольшими огородами и теплицами: они намерены с нуля создать на какой-либо другой планете условия, пригодные для жизни земных растений и животных. Проблема в том, что найти вторую Землю непросто: начинать придется даже не с нуля, а с серьезного «минуса».

Самый популярный кандидат на роль Земли 2.0 — конечно, Марс. Он находится по космическим меркам недалеко от нас, обладает запасами водяного льда и атмосферой — очень разреженной, но все-таки способной хоть немного защитить от радиации. Проекты терраформирования в основном фокусируются как раз на уплотнении атмосферы. Например, группа Джима Грина, директора отдела по изучению планет NASA, предложила окружить Красную планету оболочкой искусственного магнитного поля. Создавать его, по плану Грина, будет космический аппарат, находящийся в точке Лагранжа L1 между Солнцем и Марсом. Как именно должно работать это устройство, астрофизик не уточнил.

По словам Грина, магнитный щит «растопит» замерзший углекислый газ в ледяных шапках на полюсах Марса, это запустит парниковый эффект, и температура на планете может подняться на несколько градусов. Этого хватит, чтобы растопить часть водяного льда, а также постепенно поднять атмосферное давление, приближая Марс к земным условиям. Впрочем, в 2018 году эксперты NASA заявили, что «разогреть» Марс с помощью CO2 не выйдет — по крайней мере, при сегодняшнем уровне технологий. По словам Брюса Якоски и Кристофера Эдвардса, на Марсе не хватит углекислого газа для воплощения подобных проектов.

Еще одна смелая идея — изменить марсианскую атмосферу с помощью цианобактерий (синезеленых водорослей). Эти небольшие организмы способны к фотосинтезу: считается, что именно они «надышали» значительную часть того кислорода, который способствовал «кислородной революции» в начале протерозоя. В 2018 году международная группа ученых выяснила, что цианобактерии могут производить газ при очень низком уровне освещенности.

Синезеленые водоросли способны выдержать очень суровые условия, некоторые из них являются экстремофилами — возможно, какие-то из них выживут и на Марсе.

Пока терраформинг остается скорее мечтой, чем конкретной стратегией. Но авторы этих концепций сходятся во мнении: земные технологии быстро развиваются, и спустя десятилетия мы сможем говорить об освоении других планет куда конкретнее. Кто знает, вдруг и марсианские яблони станут реальностью?

Источник