21. Рост и развитие растений

Семя — зародышевая стадия семенного растения, образующаяся в процессе полового размножения. Служит для расселения.

Вопрос 2. Каково строение цветка растения?

Пестик и тычинки — главные части цветка. Вокруг тычинок и пестика расположен околоцветник. Околоцветник состоит из листочков двух типов. Внутренние листочки — это лепестки, составляющие венчик. Наружные листочки — чашелистики — образуют чашечку. Тоненький стебелёк, на котором у большинства растений сидит цветок, называют цветоножкой, а её верхнюю, расширенную часть, которая может принимать различную форму, — цветоложем.

Вопрос 3. В чём отличие семени однодольного растения от семени двудольного растения?

Растения, имеющие в зародыше семени две семядоли, называют двудольными. А те, у которых в зародыше одна семядоля, называют однодольными.

Вопрос 4. Как распространяются семена и плоды? Ответ оформите в виде схемы.

Вопрос 5. С чего начинается прорастание семени и почему?

Первый видимый признак прорастания — появление корешка: он, прорвав кожицу семени, растёт вниз, закрепляя семя в почве. Затем развивается зародышевый побег.

Вопрос 6. Что такое проросток?

Проросток — растение, находящееся в одной из начальных стадий развития, в период с момента прорастания семени до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

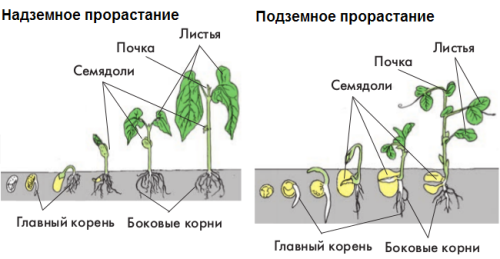

Вопрос 7. Сформулируйте определения понятий «подземное прорастание» и «надземное прорастание».

В зависимости от того, остаются ли семядоли под землёй или выносятся на поверхность, различают два типа прорастания — подземное и надземное.

Вопрос 8. У каких растений подземный тип прорастания?

У редьки, томатов, тыквы — надземное прорастание, а у гороха, пшеницы, дуба — подземное.

Вопрос 9. От чего зависит время посева семян? Используя рисунок на с. 147, назовите растения, семена которых можно сажать при температуре почвы +1, +3, +12 °С соответственно.

Время посева семян зависит от вида растения и условий среды (влажности, температуры).

Вопрос 10. Какие условия необходимы для прорастания семян?

Для прорастания зародыша должны сложиться определённые благоприятные условия среды — подходящая влажность, наличие кислорода, оптимальная температура. Конечно же у каждого вида семян свои «требования». Так, семена ржи прорастают при температуре +2 °С, а огурцов и тыквы — при + 12. 14 °С.

Вопрос 11. Какие преимущества перед растениями, размножающимися спорами, даёт цветковым растениям наличие у них семян?

Размножение цветковых с помощью семян дало этой группе растений большие преимущества. Зародыш защищён от неблагоприятных воздействий внешней среды, а развивающееся из зародыша растение обеспечено на первых порах питательными веществами. Многие семена имеют приспособления, помогающие их распространению; они могут долго находиться в состоянии покоя, дожидаясь условий, подходящих для прорастания.

Вопрос 12. Рассмотрите рисунок на с. 148. Что доказывает опыт с удалением эндосперма?

Проростки с удалённым эндоспермом слабые и недоразвитые. Это доказывает, что питательные вещества зародыш получает из запасающей ткани семядолей или эндосперма

Источник

3. Прорастание семян

Чтобы семя проросло, его помещают в почву. Почву регулярно увлажняют. Сначала семя набухает, а затем начинает прорастать.

У фасоли обыкновенной, редиса, томата, тыквы, огурцов первые зародышевые листья — семядоли, появляются над землёй. Такой способ прорастания называют надземным .

Семядоли проростков гороха, ячменя, пшеницы, дуба, лещины остаются в почве. Для них характерен подземный способ прорастания.

В узком конце зерна, где находится зародыш, развивается не один, а несколько корней, образуется мочковатая корневая система. Из зародышевой почечки образуется проросток. Сформировавшийся проросток имеет корневую систему и зелёный побег.

Когда в семени заканчиваются запасы питательных веществ, новое растение начинает само производить для себя питательные вещества. В его листьях и зелёном стебле осуществляется фотосинтез (образуются органические вещества), а при помощи корней растение поглощает воду и минеральные вещества из почвы.

Основным отличием подземного прорастания (зерна пшеницы) от надземного прорастания (семени фасоли) является то, что при подземном прорастании на поверхности почвы сначала появляется один росток, а при надземном — две семядоли.

Способность к прорастанию у семян растений различна. Семена некоторых растений (ивы, тополя) прорастают сразу после созревания и быстро теряют всхожесть. Семена ландыш и женьшеня могут дать всходы только через несколько лет после образования. У большинства растений семена остаются жизнеспособными долгое время. Они сохраняются в почве и служат природным банком семенного материала.

Источник

49. Семя. Морфологические типы семян. Типы прорастания семян.

Это орган, предназначенный для размножения и распространения семенных растений. Оно состоит из зародыша и запасающей ткани, покрытых спермодермой. В неблагоприятных для прорастания условиях (холод, засуха) семя может значительное время пребывать в состоянии покоя. С наступлением благоприятных условий температуры и влажности семя поглощает воду и при достаточном доступе воздуха прорастает.

Зародыш — главная часть семени. Он разный по форме и расположению в семени. Зародыш имеет зародышевый корень и побег (стебель с отходящими от него семядолями либо одной — у однодольных или с двумя — у двудольных). Семядоли (первые зародышевые листья) гомологичны листьям. Они являются боковыми придатками оси зародыша — гипокотиля. У некоторых высокоспециализированных однодольных семядоля трансформирована в щиток, в защитный орган почечки — гипокотиль. Из меристемы почечки развивается эпикотиль. На верхушке зародышевого стебля — зародышевая почка. У некоторых растений зародыш слабо дифференцирован (пион). У ландыша и купены зародыш совсем не дифференцирован, а имеется только группа клеток — предзародыш.

Запасные вещества семени разнообразны. Кроме органических (белки, жиры, углеводы) есть и минеральные вещества. В одних семенах преобладает крахмал (пшеница, каштан, дуб), в других — масло (конопля, подсолнечник, лен, миндаль, клещевина). Меньше всего в семенах белков. Но в масличных семенах их больше, чем в других семенах. Наивысшее количество белков в семенах бобовых — до 44 % (люпин, соя).

Кожура семени выполняет защитную функцию и в то же время способствует проникновению воды, необходимой для прорастания зародыша в нужный момент. У многих растений кожура плотная, трудно проницаемая для воды. При прорастании семян некоторых растений кожура разрыхляется постепенно и растение прорастает поэтапно. Такое растянутое во времени прорастание семян биологически выгодно для вида.

На кожуре семени образуются разнообразные выросты, способствующие распространению семян. Наружные клетки кожуры способны ослизняться. Это помогает семени притягивать воду для прорастания (лен, базилик) и удерживаться в земле, сливаясь с частицами почвы. Иногда в клетках кожуры откладываются запасные вещества.

Различают несколько типов семян, которые отличаются друг от друга структурой зародыша, его дифференцировкой, наличием или отсутствием специальных запасающих тканей.

И у двудольных, и у однодольных растений обнаруживаются четыре типа семян по признаку наличия или отсутствия внезародышевых запасающих тканей:

семена с эндоспермом (пшеница, морковь, мак);

семена с эндоспермом и периспермом (перец черный, кубышка, кувшинка, имбирь);

семена без эндосперма и перисперма (фасоль, горох, тыква, рогоз);

семена без эндосперма, но с периспермом (гвоздика, канна).

Надземное прорастание семян

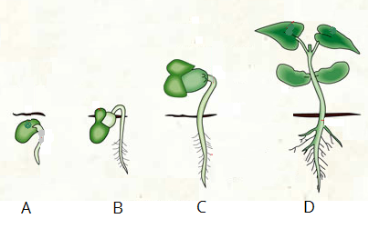

Прорастание семени фасоли:

A — семенная кожура трескается, и появляется корень, который развивается из зародышевого корешка.

B — Корень растёт и укрепляется в почве.

C — Над почвой поднимаются две семядоли, что свидетельствует о росте зародышевого стебелька.

D — Формируется надземный стебель с листьями и становится зелёным на солнечном свету.

У фасоли обыкновенной, подсолнечника, капусты, огурцов, лука репчатого, липы зародышевый стебель выносит семядоли в воздушную среду. Такой способ прорастания называют надземным.

Подземное прорастание семян

Семядоли проростков гороха, ячменя, пшеницы, дуба, лещины остаются в почве. Для них характерен подземный способ прорастания.

Семя пшеницы прорастает подземным способом.

В узком конце зерна, где находится зародыш, развивается не один, а несколько корней, образуется мочковатая корневая система (1, 2).

Из зародышевой почечки образуется проросток (3).

Сформировавшийся проросток имеет корневую систему и надземный побег, состоящий из стебля, листьев и верхушечной почки (4–6).

Сначала зародыш питается питательными веществами, накопленными в самом семени.

Когда в семени заканчиваются запасы питательных веществ, новое растение начинает само производить для себя питательные вещества. В его листьях и зелёном стебле осуществляется фотосинтез (образуются органические вещества), а при помощи корней растение поглощает воду и минеральные вещества из почвы.

Основным отличием подземного прорастания (зерна пшеницы) от надземного прорастания (семени фасоли) является то, что при подземном прорастании на поверхности почвы сначала появляется один росток, а при надземном — две семядоли.

50.Распространение плодов и семян (автохория, анемохория, барохория, баллистохория, гидрохория, орнитохория, зоохория: синзоохория, эндозоохория, антропохория). 1. Автохория – расселение плодов и семян самостоятельно, без участия каких-либо внешних факторов.

Автохория осуществляется в 3 формах:

Барохория – самопроизвольное опадение зрелых диаспор под собственной тяжестью (сорные растения, пальмы, ряд сложноцветных с массивными плодами и семенами и т.п.).

Автомеханохория – активное разбрасывание семян при вскрывании зрелого плода

Геокарпия – самосозревание плодов в почве. Растения с автохорными плодами составляют 20 – 30% от всех цветковых растений.

2. Аллохория (греч. allos – другой) – распространение диаспор с помощью внешних факторов (ветра, воды, животных, человека).

1) Анемохория – распространение диаспор растений воздушными течениями, ветром.

Ветер самый распространненый фактор, но не всегда эффективный.

Основная масса семян и плодов переносится по воздуху. Некоторые распространяются двигаясь по снежному насту наподобие буера (семена сосны), некоторые по поверхности воды (плоды тростника), ряд растений перекати-поле переносятся ветром по поверхности земли и при этом рассеивают свои семена.

По способам переноса ветром выделяют 3 группы анемохорных растений.

1 группа. Растения с парящими семенами (парение предполагает долгий полёт семян в воздухе)

2 группа. Растения с планирующими семенами (например, у клёна, ясеня, березы, вяза).

3 группа. Растения с воздушными плодами-дирижаблями (например, пустынные бобовые)

2) Гидрохория — распространение диаспор растений с помощью воды.

Диаспоры гидрохорных растений имеют приспособления препятствующие смачиванию водой и => для их семян и плодов характены:

— несмачиваемость (восковый слой, густое опушение);

— высокая плавучесть (воздухоносные полости, слизистые чехлы и т.п.).

Гидрохория характерна для гидрофитов, растений морских побережий и речных долин (кувшинка, кубышка, рдест, кокосовая пальма, ежеголовник). Наиболее эффективно по дальности – разнос семян и плодов морскими течениями.

3) Зоохория – распространение диаспор животными.

Различают эндзоохорию, эпизоохорию и синзоохорию.

Эндзоохория — распространение семян при поедании животными сочных плодов. Семена проходят неповрежденными через пищеварительный тракт и выбрасываются с экскрементами. В умеренных широтах этот способ распространения семян очень характерен для птиц поедающих яркие, сочные, питательные плоды калины, рябины, черемухи, боярышника, приспособленных для этих целей. Семена таких растений часто имеют твердую, каменистую семенную кожуру.

Эпизоохория – пассивный разнос диаспор на теле животного. Диаспоры имеют специальные приспособления (прицепки, колючки, клейкие вещества – череда, липучка, лопух) или они очень мелкие и разносятся на перьях и лапах, прилипая к ним с грязью (например, подорожник).

Синзоохория – активное распространение, связанное с запасанием пищи. Диаспоры, снабженные специальными питателными придатками – ариллусами (у хохлатки, пролески, фиалок, клещевины, чистотела) растаскиваются муравьями – мирмекохория, или ореховидные диаспоры (у сосны сибирской, дуба, бука, лещины) распространяются (невольно) грызунами (белками, мышами, бурундуками) или птицами (сойками, кедровками), которые делают кладовые, о которых потом забывают, не находят и => благодаря им происходит восстановление лесов на вырубках и пожарищах.

4) Антропохория – распространение диаспор растений, связанное с деятельностью человека.

Антропохория может быть преднамеренной (перевозка, высев, заделка семян культурных растений) и косвенной (через поливные воды, транспортные перевозки, случайно вместе с другими культурными растениями и фуражом, с домашним скотом). Различают 3 формы антропохории.

Источник