Микроклональное размножение: преимущества саженцев «из пробирки»

Микроклональное размножение растений в короткие сроки даёт генетически однородный и абсолютно здоровый посадочный материал. Во многих странах современные методы культивирования растений активно развиваются, поставлены на промышленную основу: яркий пример тому — Голландия.

Наш опыт

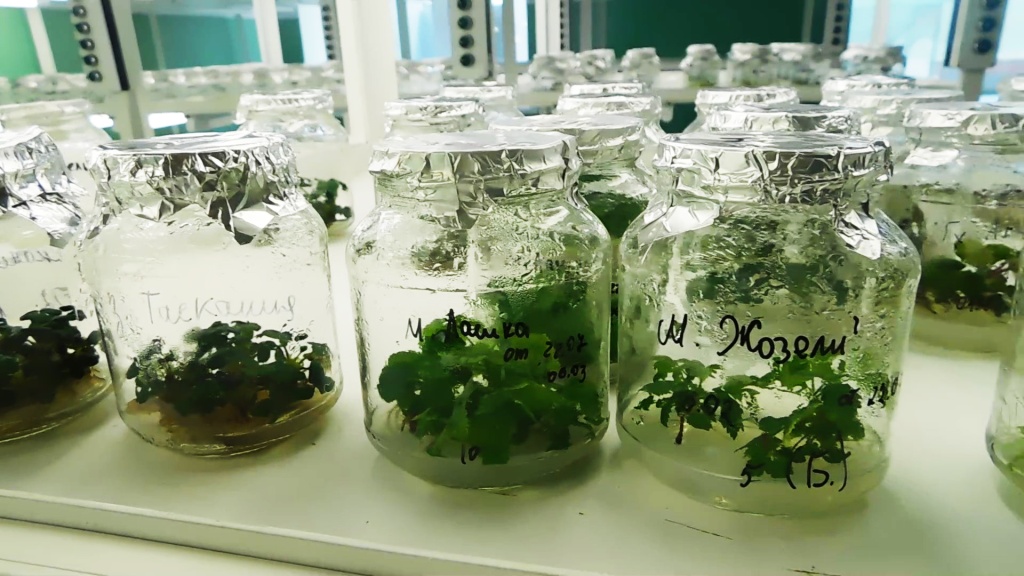

Компания «Ваше хозяйство» внимательно следит за трендами биоиндустрии. И в 2020 году открыла собственную лабораторию микроклонального размножения растений «Эксплант-НН», которая занимается воспроизведением миниатюрных копий сельскохозяйственных культур в технике in vitro (лат. «в стекле, пробирке»). Предприятие выпускает урожайные сорта «ягодников» — земляники, клубники, малины, ежевики, голубики, ежемалины. В ассортименте и цветочно-декоративные растения: гейхеры, петунии, георгины, сирень, гортензии, клематисы.

Об основах биотехнологии рассказывает микробиолог, кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель «Эксплант-НН» Ирина Зубарева:

— Микроклональный метод получения новых саженцев представляет собой традиционный способ размножения растений – вегетативный, но в условиях in vitro. С его помощью ускоренно получают генетически однородный, безвирусный посадочный материал в больших количествах на маленькой площади. Ещё одно его преимущество – он позволяет размножить культуры, плохо поддающиеся черенкованию, а также сохранить редкие и исчезающие виды растений.

Из молодого, активно растущего материнского растения берут небольшую часть — эксплант (лат. еxplanto, «вырываю что-нибудь», «растущее с корнем»). Это группа клеток, обычно из верхнего конуса нарастания и двух-трёх листовых зачатков.

Эксплант содержит апикальную (лат. аpex, «верхушка») меристему (греч. meristos, «делимый»): растительную ткань из клеток, обеспечивающих рост побегов и корней зелёного организма. Апикальная меристема даёт начало большинству других меристем. Они находятся в окончаниях стеблей, молодых листочках, зародышах семян, чешуйках луковиц, пазушных почках и частях соцветий.

Эксплант переносят на питательную среду: этап называется пассажем (франц. passage — проход, переход). Выращивают «клон» при определенной температуре, влажности и освещённости, энергия роста меристем высока. Затем зелёных «малышей» укореняют в ёмкостях с чистым торфяным субстратом, доращивают в условиях световой лаборатории и затем выставляют на продажу: саженцы готовы для пересадки в открытый грунт.

Чистая зона

Одноразовые халаты, шапочки, бахилы – обязательное условие соблюдения стерильности перед входом в чистую зону, где выращиваются микроклональные растения. Во время посещения лаборатории мы облачаемся в одноразовые «комбинезоны», усердно топчемся на липком входном коврике, чтобы оставить на нём всю пыль из внешней среды.

В первом боксе находятся необходимые для работы электроприборы. Холодильник с морозильной камерой, где хранятся ингредиенты для приготовления питательных сред – минеральные элементы, фитогормоны, витамины, сахароза и другие вспомогательные вещества. Автоклав, который используется для стерилизации инструментов и оборудования. Аппарат работает по принципу скороварки: в герметичной ёмкости происходит разогрев воды и превращение её в пар, температура которого поднимается выше 100°С. Горячий пар уничтожает споры бактерий, грибов и других патогенов. Стерилизации подвергают и питательную среду, а также инструмент, стеклянные колбы, пробирки, контейнеры и банки.

— Маленькому кусочку клеточной ткани – экспланту – необходимо питание, чтобы превратиться в самостоятельное растение с корнем, стеблями и листьями, — вводит нас в курс Ирина Ивановна. – Для этого нужна специальная питательная среда. Она должна повторять состав структуры жидкостей внутри растения, иначе подсаженные клетки роста погибнут. Мы используем, в основном, универсальный рецепт «Мурасиге — Скуга». Его чаще всего применяют биотехнологи, работающие с растениями.

Первая искусственная питательная среда названа в честь создателей — американских учёных японского и шведского происхождения. В 1962 году микробиологи Тосио Мурасиге и Карл Фолке Скуг провели эксперименты. Итогом стал состав, который «обманул» клетки экспланта: они «поверили», что находятся внутри растения. Питательная среда Мурасиге — Скуга включает:

Микробиологическая безопасность

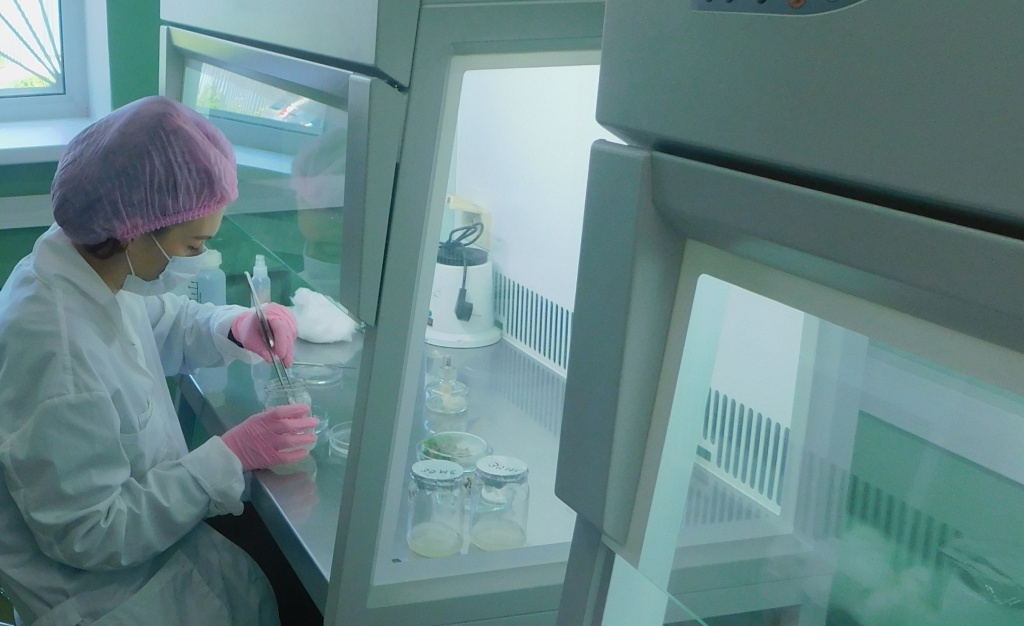

Биолаборатория оборудована ламинарбоксами. Это специальные шкафы с закрытой рабочей зоной, которые поддерживают условия максимальной стерильности. Во время «деления», «пересадки» растений важно не допускать инфицирования эксплантов и питательной среды, где охотно селятся различные виды грибов.

Споры бактерий и грибных патогенов постоянно присутствуют в окружающей среде: летают в воздухе, оседают на руки, инструменты. Камеры ламинарбоксов оборудованы специальными воздушными фильтрами, которые улавливают микрозагрязнения. Потоки очищенного воздуха движутся равномерно, без вихрей, не захватывая воздушные массы извне. Лаборант соблюдает строгий алгоритм дезинфекции рабочей зоны, в который входят кварцевание, антисептики, пламя спиртовки для обеззараживания инструмента и другие приёмы микробиологической безопасности.

Лаборант Светлана Голодяева продемонстрировала подсаживание экспланта ремонтантной малины «Жозели» на питательную среду (3-й пассаж). Манипуляции с открытой питательной средой и меристемой нужно проводить максимально быстро. Действовать точно и последовательно, но без резких движений и встрясок, всё должно происходить плавно.

— Пересаженный микроклон малины начнёт свой рост примерно через месяц, — комментирует микробиолог. – Всё это время он будет находиться в световой комнате при температуре 16-18°С до следующего деления. С одного маточного растения мы берём до 6-7 пассажей. Затем меняем «донора», чтобы не было мутаций, отрицательного влияния на сортовые признаки растения, снижения продуктивности. Обязательно ведём учёт, чтобы вовремя сделать замену материнского растения.

Из контейнеров новые подросшие растения пересаживают в горшочки с почвенной смесью. Питательная среда для экспланта стимулирует только рост его верхушки. В почву добавляют препараты для корнеобразования, чтобы саженцы окрепли, сформировали разветвлённую корневую систему.

Георгины «с пяточкой»

В помещении, где содержатся растения-маточники, строго соблюдаются температурные и световые коридоры. Мы застали в это время на полках контейнеры с гейхерами, петуниями и георгинами.

— Гейхера проста в культивировании, почти ничем не болеет, на неё и клещи не садятся, — продолжает разговор Ирина Зубарева. – Пробуем размножать и петунию популярных серий сортов, например, «Дот Стар F1». Из-за белых крапин на тёмных лепестках эти гибриды ещё называют «звёздной пылью» или «звёздным небом».

Старт нового проекта в этом году — размножение георгинов голландских сортов зелёными черенками. Клубни георгинов с конца января проращиваются в контейнерах. Появившиеся ростки аккуратно выламывают «с пяточкой», затем их опудривают стимулятором корнеобразования и высаживают в почвосмесь. С одного клубня получают не менее 10 новых растений. Рядом с лабораторией на открытой площадке уже цветут в кругу других размноженных растений анемоновидные георгины, которые в январе были взяты с маточника. Через три месяца они уже образовали полноценные клубеньки. Результат вдохновляет: удалось сохранить импортные сорта георгинов, которые сейчас из-за санкций стали для нас недоступны.

— В нашей стране было много успешных научных и практических работ по разным видам размножения растений, — вспоминает руководитель лаборатории Ирина Зубарева. — В 90-е годы у нас в Нижегородской сельскохозяйственной академии (тогда это был институт) занимались клонированием картофеля, дело шло хорошо. Но в перестройку проект закрыли, тогда рассуждали: «Зачем? Всё купим на иностранных рынках». Теперь иметь свои фонды сортов заставляет жизнь. И мой опыт, полученный когда-то, снова пригодился: как говорится, нет ничего в нашей жизни случайного.

Микроклональное размножение позволяет получить тысячи одинаковых растений, полностью сохранивших генетическое наследство материнской культуры. При размножении семенами, например, не добиться такой идентичности: дети похожи на родителей, но не точные их копии.

Почему посадочный материал из микроклонов более здоровый?! Дело в том, что для микроклонального размножения отбирают идеальные образцы среди представителей высокоурожайного сорта или гибрида. Выбирают тех, кто имеет в чём-то превосходство: это может быть количество, размер и вкус ягод, скорость зацветания и т.д.

Перед началом процесса растение очищают от пыли и загрязнений, проводят обработку против бактериальных и грибных инфекций. Болезнетворные бактерии и грибы заселяют либо поверхность растения, либо межклеточное пространство, без проникновения внутрь клетки, вызывая бактериозы и микозы. Для оздоровления противомикробными средствами обрабатывают саму культуру, а также грунт и контейнеры, регулируют освещение и вентиляцию. Применяют фунгициды узкого или широкого спектра действия.

Сложнее бороться с вирусами, способными проникать внутрь клетки растения (её ДНК) и нарушать биохимические процессы жизнедеятельности — фотосинтез, образование сахаров, ароматических веществ и т.д. На помощь приходит сама природа: для микроклонального размножения, в основном, срезают молодые верхушечные побеги, а меристемная ткань в этой части, как правило, не поражается вирусами.

Для профилактики в питательную среду для эксплантов добавляют противовирусные препараты, также предусмотрена термотерапия: растение вместе с субстратом помещают в специальные термокамеры для прогревания. В результате вирусы (они чувствительны к повышению температуры окружающей среды) гибнут.

В открытый грунт: советы садоводам

Выбирайте крепкие микроклоны в объёмных контейнерах. В них развивается сильная корневая система, которая обеспечит хорошую приживаемость и рост. Мелкие ячейки посадочных кассет ограничивают силу корней. Лучшее время посадки – весна, летом и в начале осени саженцы ЗКС (с закрытой корневой системой) также готовы для пересадки в грунт, но в это засушливое время нужно следить за влажностью почвы, регулярно поливать.

Микроклоны попадают в сад из тепличных условий: на их листьях отсутствует природный воск, они плохо защищены от испарения. При сильном ветре или ярком солнце растения могут подвянуть, получить ожоги. Перед посадкой оставьте саженцы на несколько дней в теплице или на балконе, чтобы они постепенно адаптировались. На грядке первое время притеняйте растения агротканью или бумагой.

Чтобы продлить безвирусный период жизни «новичков» в саду, желательно заранее убрать с участка старые кусты одноимённых культур, а оздоровленный посадочный материал определить на новое место. Для профилактики вирусных заболеваний не забывайте регулярно опрыскивать растения против тлей, трипсов, клещей и других вредителей, являющихся переносчиками патогенов.

Подкармливайте посадки аккуратно, первый раз через пару недель после отправки в грунт универсальным удобрением в минимальной концентрации, далее – согласно агротехнике культур. Полная адаптация зелёных питомцев пройдёт в течение 3-4-х недель.

Приобрести саженцы, выращенные в «Эксплант-НН», можно в интернет-магазине «Агросемфонд»

Источник