- 06. Экологические группы наземных растений по отношению к водному режиму. Анатомо-морфологические особенности гигрофитов

- Основные экологические группы растений по отношение к влаге

- Ксерофиты, мезофиты, гигрофиты, гидрофиты

- Олеандр — мезофит?

- Гидрофиты реферат

- Ксерофиты мезофиты гигрофиты и гидрофиты это группы

- Где гигрофиты

- Рис гидрофит ксерофит мезофит?

- Какую роль играет вода в жизни растений?

- Какие растения называются ксерофитами, мезофитами, гигрофитами и гидрофитами? Приведите их примеры.

- Перечислите основные приспособления растений для регуляции водного баланса.

06. Экологические группы наземных растений по отношению к водному режиму. Анатомо-морфологические особенности гигрофитов

По отношению к воде (влажности) выделяют ряд экологических групп.

- Гидатофиты — водные растения, целиком или почти целиком погруженные в воду (элодея, водяные лютики, валлиснерия и др.).

- Гидрофиты — наземно-водные растения, частично погруженные в воду. Растут по берегам водоемов, на болотах (тростник, калужница, частуха и др.).

- Гигрофиты — наземные растения, живущие в условиях повышенной влажности воздуха, часто на влажных почвах (бодяк, недотрога, рис, росянка и др.).

- Мезофиты — растения, живущие в условиях среднего увлажнения (различные древесные виды, кустарники, травянистые\ растения).

- Ксерофиты — растения, произрастающие в местах с недостаточным увлажнением (растения пустынь, степей, кустарниковых зарослей).

Гигрофиты — растения влажных мест, к которым относятся рис, стрелолист, мхи, камыш, рогоз, папирус, бегония, монстера.

Для гигрофитов характерно наличие тонких листовых пластинок большой площади с плохо развитым поверхностным слоем (кутикулой). Благодаря этому, транспирация (испарение) через кутикулу осуществляется на высоком уровне. На листьях имеются редкие крупные устьица. Листья многих растений-гигрофитов снабжены волосками, представляющими собой выросты эпидермиса, увеличивающие площадь поверхности листьев для повышения интенсивности испарения. Устьица у таких растений служат для регулирования процессов транспирации. Структурной особенностью листьев гигрофитов является наличие особых устьиц-гидатод, через которые происходит выделение воды из листьев в виде капель. Этот процесс носит название гуттация. Такое приспособление жизненно необходимо для выживания растений в условиях чрезмерно насыщенных влагой амосферы и почвы.

Корневая система гигрофитов развита слабо. Также характерно наличие длинных стеблей с неразвитыми опорными тканями. Это обусловливает быстрое увядание растений-гигрофитов даже при небольшом снижении влажности почвы и воздуха. Типичные примеры гигрофитов – травянистые растения джунглей – влажных тропических лесов. Многие растения, произрастающие на болотах, также относятся к этой группе. Но они отличаются по ряду признаков от типичных гигрофитов. Из-за высокой освещенности и более сухого воздуха кутикула их листьев утолщенная, поэтому листья более толстые и меньшей площади.

Наиболее интересны тропические, образующие мангровые леса растения-гигрофиты. Они произрастают в прибрежных районах Индонезии, Индии, Нигерии, Филиппин и Таиланда, периодически затопляемых морскими приливами.

Растения таких лесов приспособлены к существованию в зонах постоянных приливов и отливов. Они имеют ходульные корни, позволяющие им закрепляться на зыбких, илистых почвах, а также дыхательные корни, благодаря которым получают влагу из атмосферного воздуха во время отлива.

Источник

Основные экологические группы растений по отношение к влаге

1) Гигрофиты — растения обильно увлажненных мест обитания с высокой влажностью атмосферы ( мокрицы, чистяк весенний, лютики). У этих растений кутикула тонкая, сильно развиты внутренние полости в листьях и стеблях, листовые пластинки тонкие. А у таких растений: недотрога, болотный подмаренник, цирцея на листьях имеются особые железки — гидатоды (водяные устьица), через которые выделяется вода.

2) Мезофиты — растения местообитаний со средним увлажнением. Это большинство луговых и лесных растений.

3) Ксерофиты — растения местообитаний с недостаточным увлажнением. Эти растения имеют разнообразные приспособления, повышающие их засухоустойчивость. Сокращение транспирации достигается разными способами: сокращением поверхности листьев, развитием слоя кутикулы или воскового налета, густым опушением листьев, углублением устьиц в мезофилл, плотным соединением клеток паренхимной ткани листа. По разным способам приспособления растений к недостатку влаги различают склерофиты и суккуленты. У склерофитов жесткие листья и стебли, часто все растение сильно опушено или покрыто толстым слоем кутикулы. Суккуленты — сочные мясистые растения.

Растение может испытывать недостаток влаги не только в тех случаях, когда ее мало в почве. Сильная кислотность почвы и высокая концентрация легкорастворимых солей в почве могут ограничивать всасывающую силу корней при достаточном содержании воды. Такое состояние почвы в отличие от физической сухости называют физиологической сухостью.

4) Гидрофиты — водные растения. Среди них различают растения, погруженные в воду неполностью (наполовину или на одну треть) — тростник, камыш, стрелолист, некоторые осоки и др., и растения, погруженные в воду полностью (над водой у них возвышаются только соцветия или листья находятся на поверхности воды) — рдест, кувшинка, кубышка, кабомба. Среди этой группы растений можно найти яркие примеры влияния водного образа жизни на их внешний вид. Так, у стрелолиста и кабомбы листья, погруженные в воду, резко отличаются от листьев, плавающих над водой. У погруженных в воду растений имеются характерные особенности: очень тонкие листовые пластинки, состоящие всего из 2—3 слоев клеток, иногда сильно рассеченные; стебель травянистый с воздухоносными полостями, проводящие сосуды занимают центральное положение в стебле; механические ткани отсутствуют. Это позволяет растению свободно изгибаться в толще воды. Клетки имеют низкое осмотическое давление. Обитающие на заболоченных почвах или по берегам рек растения имеют иные приспособления к условиям обитания: листья крупные, нежные, но более толстые и устьица расположены на обеих сторонах листа; корневая система проникает в грунт неглубоко; стебли с крупными воздухоносными полостями, проводящими сосудами и слаборазвитой механической тканью.

Влияние воздуха на растения необходимо рассматривать с дух сторон.

Влияние химического состава

усиливает транспирацию и нарушает водный баланс

Газовый состав воздух относительно постоянен: 78% азота, 21% кислорода, 0,03% углекислого газа,, 0,01% аргон и непостоянные примеси – аммиак, оксид серы IV, водяной пар, пыль, сажа, и.т.д.

Твердые частицы, находящиеся в воздухе оседают на листьях растений, при этом снижая интенсивность фотосинтеза и дыхания. Вредное воздействие оказывают выбросы промышленных предприятий. Не все растения одинаково чувствительны к их действию. Наиболее чувствительны к загрязнению атмосферы – лишайники, из хвойных – ель и сосна. Устойчивы к пыли – туя, тополь, черёмуха, клен американский, бузина, липа, берёза. Это учитывается при озеленении городов

Большое значение для фотосинтеза имеет содержание углекислого газа в воздухе. В естественных условиях он пополняется за счёт процессов брожения, дыхания, при извержениях вулканов, пожарах и пр.

Механическое действие воздуха связано с его движением. Ветер усиливает транспирацию и нарушает водный баланс. При сильных ветрах летом иссушается почва и начинается летний листопад. Это приводит к снижению продуктивности семян и зелёной массы. Плоды и семена имеют ряд приспособлений к распространению: крылатки, хохолки, парашютики и др. Ветер принимает участие в опылении растений. Ветер может формировать крону деревьев. Во многих областях земного шара ветры имеют преимущественно одно направление, в результате чего образуются флагообразные и стелющиеся формы растений.

Почва образуется из горных пород при длительном воздействии растений, животных, микроорганизмов и климата. В отличие от горной породы, почва обладает особым свойством — плодородием. Плодородие почвы — ее способность удовлетворять потребность растения в необходимых для его жизни веществах: Оно зависит от химического состава, физических свойств и водного режима почвы.

Почва может оказывать на растения как прямое влияние химический состав почв определяет распространение отдельных видов, а иногда и целых групп растений. Можно наблюдать появление особых форм растений на почвах с повышенным содержанием того или иного химического элемента (уродливость, особая окраска лепестков и др.), так и косвенное (действие климатических факторов)

Некоторые виды растений, а иногда сообщества растений, избирательно развиваются на разных месторождениях. Такие виды и сообщества служат индикаторами полезных ископаемых. Биогеохимический метод поисков полезных ископаемых был разработан на основе учения выдающихся советских ученых В. И. Вернадского и А. П. Виноградова о миграциях химических элементов при участии живых организмов. Можно выделить растения — индикаторы на повышенное или пониженное содержание минеральных веществ в почве, на засоление или повышенную кислотность почв.

На почвах, богатых минеральными веществами, растут пролески, сныть. К эвтрофным растениям относятся также растения черноземных степей и низинных болот. На почвах, бедных минеральными веществами, растут росянка, сабельник, подбел, т. е. растения верховых болот. Растения, произрастающие на почвах, богатых азотом (нитратные), — крапива, кипрей, бузина. Большинство растений растет при нейтральных или слабощелочных реакциях почв, но есть и такие, которые растут на сильно кислых или сильно щелочных почвах.

Растения нейтральных почв — клевер красный, тимофеевка, овсяница луговая и растения широколиственных лесов.

Растения кислых почв — щучка, вереск, брусника, черника, щавель, белоус.

Растения щелочных почв — пролеска, лиственница, ясень.

По степени и характеру засоленности почв различают солончаки и солонцы.

Растения солончаков — солерос, кермек, сарсазан.

Растения солонцов — биюргун, полынь черная, полынь морская, шмфоросма, прутняк. Растения засоленных почв типа солончаков называют галофитами.

Древесные растения можно сгруппировать по отношению к минеральным веществам, начиная от наиболее требовательных:

- ясень, вяз, бук;

- пихта, ольха черная, липа, граб, дуб, клен;

- осина, кедр (сибирская сосна), ольха серая, ель обыкновенная;

- сосна обыкновенная, береза.

Таким образом, если климатические факторы обусловливают зональность растительности, то эдафические факторы определяют распределение растений в пределах той или иной климатической зоны.

Источник

Ксерофиты, мезофиты, гигрофиты, гидрофиты

Вода является абиотическим фактором в жизни растений. По отношению к количеству воды, содержащейся в окружающей среде, растения делятся на четыре группы: ксерофиты , мезофиты , гигрофиты, гидрофиты .

Ксерофиты — растения засушливых мест, которые выработали ряд приспособлений, уменьшающих испарение воды листьями. Листья у растений пустынь, полупустынь и засушливых степей очень мелкие и узкие (полынь) или почти отсутствуют (саксаул), иногда они представлены в виде колючек (кактусы). Засухоустойчивые растения имеют также не только жёсткие кожистые листья, но и стебли, которые задерживают испарение (оливковое дерево, олеандр, ковыль).

Некоторые ксерофиты, так называемые эфемероиды, отличаются сезонным снижением жизненной активности. Например, весной или в период дождей тюльпаны, маки, осоки бурно цветут и плодоносят. Засушливое время они проводят в виде покоящихся подземных побегов, а надземные их части полностью отмирают.

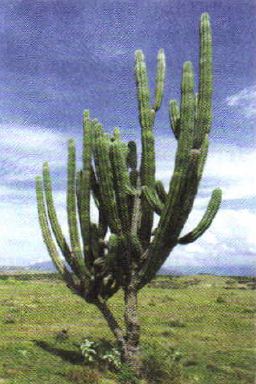

Другие представители этой группы растений имеют специальные ткани или клетки, в которых накапливается запас воды. Кактусы (рис. 171) и молочаи запасают воду в стеблях, а агавы и алоэ — в листьях.

|

| Рис. 171. Кактус — растение, обладающее сильно развитой водозапасающей тканью |

|

| Рис. 172. Листопадные деревья широколиственного леса |

Мезофиты — растения лесной и лесостепной зон, почвы которых достаточно увлажнены. К ним относятся все листопадные деревья (рис. 172), кустарники и травы этих зон.

На этой странице материал по темам:

Олеандр — мезофит?

Гидрофиты реферат

Ксерофиты мезофиты гигрофиты и гидрофиты это группы

Где гигрофиты

Рис гидрофит ксерофит мезофит?

Вопросы по этому материалу:

Какую роль играет вода в жизни растений?

Какие растения называются ксерофитами, мезофитами, гигрофитами и гидрофитами? Приведите их примеры.

Перечислите основные приспособления растений для регуляции водного баланса.

Источник