- Медопродуктивность медоносных пчел Кировской области

- Определение кормовой базы пчеловодства Кировской области

- Разнотравье по-вятски: составы цветочного мёда по районам Кировской области

- Разнотравье южных районов Кировской области

- Разнотравье в окрестностях Кирова

- Разнотравье в северных районах Кировской области

- Разведение пчел в Кировской области

- Проанализируем, а какие медоносы произрастают на севере нашего региона:

- Медоносы, произрастающие на юге Кировской области:

- Количество пчеловодных семей у населения в Кировской области

- Порода пчел в Кировской области

- Изменение морфометрических параметров пчел

Медопродуктивность медоносных пчел Кировской области

Брандорф А.З. Медопродуктивность медоносных пчел Кировской области // Мир пчел: материалы Всероссийской научн.-практ. конферен. – Ижевск, 2011. – С. 30-34.

Медопродуктивность – важнейший хозяйственно полезный признак медоносных пчел, который во многом зависит от естественных условий формирования ресурсов медоносных растений и выделения нектара, а также от специфики содержания пчел.

В Кировской области произрастает более 300 видов медоносных растений, формирующих ежегодно в условиях короткого лета непродолжительный, но бурный главный медосбор с конца июня до начала августа. В южных районах области в условиях агроландшафта медосбор характеризуется как полифлерный, так как пчелы собирают нектар с большого количества луговых и сельскохозяйственных растений. На севере области значительная доля в объеме собираемого нектара приходится на медосбор с малины лесной и кипрея узколистного. В связи с этим медосбор Кировской области является непродолжительным бурным (2…3 недели), к таким условиям медосбора приспособлены пчелы среднерусской породы.

В результате изучения медопродуктивности можно сделать предварительное заключение, что пчелиные семьи Кировской области утратили способность большого сбора меда в летний период в суровых климатических условиях. В целом получение товарного меда в размере 60…70 кг от одной пчелиной семьи при наличии медоносных ресурсов было нормой для опытных пчеловодов прошедшего столетия. В настоящее время сбор товарного меда от одной пчелиной семьи, как правило, не превышает 45 кг от 1 пчелиной семьи, при среднем показателе по области 36 кг.

Фотогалерея

Поиск

Новости

Посещение Института пчеловодства провинции Цзилинь (КНР), который является центром сохранения генетических ресурсов медоносных пчел Китая.

Онлайн-брифинг «ПОДГОТОВКА ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ К ЗИМОВКЕ 2023- 2024 гг. С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА»

Всероссийская научно-исследовательская конференция для школьников «Роль пчеловодства в продовольственной и экологической безопасности страны»

Календарь

Источник

Определение кормовой базы пчеловодства Кировской области

Кормовой базой называют все находящиеся в радиусе лёта пчел растения, являющиеся источниками меда и перги, взятые в совокупности [2].

Наиболее высокие сборы меда в нашей стране получают хозяйства, использующие медосбор с деревьев, кустарников и травянистых медоносов леса. Как источники медосбора наибольшую ценность представляют леса с разреженным древостоем, полянами, опушками [3]. Питание пчел — наиважнейший момент в развитии как отдельной семьи, так и пасеки в целом, а, значит, обеспечение хорошей кормовой базы — первая задача пчеловода [2]. Целью исследований являлось изучение медового запаса местности Оричевского района Кировской области.

Материалы и методы исследования. Исследования проводили в период 2004-2007 г.г. в Оричевском районе Кировской области. Изучение медоносной базы начинали с определения видового состава медоносных растений, произрастающих на территории предполагаемой пасеки (в радиусе 2 км).

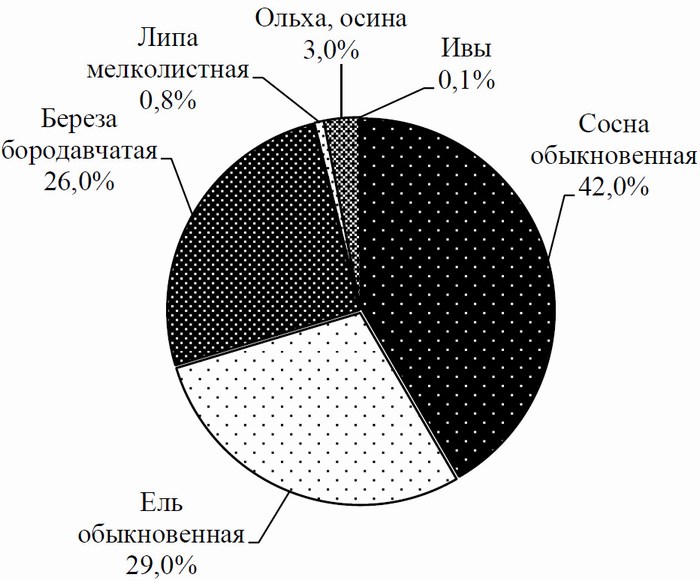

Для определения наличия древесных медоносных растений был выбран участок, имеющий практическое значение для пчеловодства. В его пределах произвели учет количества медоносных деревьев и определили участие медоносных древесных пород в составе среднего насаждения (в %).

На территории этого участка был проведен учет методом ленточных перечетов по радиальным маршрутам в пределах оптимального продуктивного или полезного лёта пчел (радиус — 2 км) [1, 4]. Из центра продуктивного круга (предполагаемое месторасположение пасеки) участка было пройдено 6 маршрутов с интервалом между направлениями в 60° и длиной 2 км каждый. В каждом маршруте на полосе десятиметровой ширины был проведен учет всех деревьев медоносных древесных пород (с измерением диаметров на высоте груди) с подразделением на цветущие и нецветущие. Перечетные ведомости были составлены на каждый маршрут в отдельности, на основании их было вычислено общее количество медоносных деревьев на всей площади продуктивного круга (1256 га при радиусе 2 км). В итоге площадь учета на участке была равна 12 га.

Количество медоносных сорняков на сельскохозяйственных посевах определяли визуально. Для определения медовой продуктивности в лесу подсчитывали количество произрастающих растений-медоносов на 20-25 делянках площадью 25 м 2 . Исходя из полученных данных, вычисляли площадь, занимаемую в среднем медоносом каждого вида. Для определения общего медового запаса исследуемой местности использовали справочные данные по медопродуктивности [3].

Результаты исследования.

В результате исследований местности Оричевского района был выявлен следующий состав растительности:

- деревья хвойных пород представлены сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и елью обыкновенной (Picea abies (L.) Karst.);

- мягколиственные породы представлены березой бородавчатой (Betula pendula Roth), осиной (Populus tremula L.), ольхой серой (Alnus incana (L). Moench), ольхой черной (Alnus glutinosa (L.) Gaertn ), липой мелколистной (Tilia cordata Mill.), ивой белой (Salix alba L.), ивой козьей (Salix caprea L.), ивой остролистной или вербой (Salix acutifolia Willd) (рис.1.).

Из кустарников-медоносов произрастает малина обыкновенная (Rubus idaeus L.).

Травянистые растения-медоносы представлены мать-и-мачехой обыкновенной (Tussilago farfara L.), брусникой (Vaccinium vitisidaea L.), земляникой лесной (Fragaria veska L.), одуванчиком лекарственным (Taraxacum officinale Wigg.), кипреем узколистным (Chamerion angusti- folium (L.) Holub), викой посевная (Vicia sativa L.), бодяком полевым (Cirsium arvense (L.) Scop.), васильком синим (Centaurea cyanus L.), васильком луговым (Centaurea jacea L.).

Рис. 1. Участие медоносных древесных пород в составе среднего насаждения, %.

Учитывая, что общая площадь Оричевского лесхоза составляет 39 379 га, а площадь «пчелиного пастбища» составляет 1256 га, из которых 601 га полевые севообороты, а остальные 655 га заняты лесами и гарями, можно рассчитать возможный сбор меда пчелами исследуемой местности с учетом того, что пчелы собирают около 50% от общевыделенного (табл. 1).

Таблица 1. Видовой состав древесных пород медоносных растений в радиусе продуктивного лета пчел в Оричевском районе

Источник

Разнотравье по-вятски: составы цветочного мёда по районам Кировской области

Свойства мёда зависят от его происхождения. Гречишный – от боли в горле, дягилевый – омолаживает кожу, липовый – обладает противовоспалительными свойствами, кипрейный – от бессонницы. Чем больше лекарственных и медоносных растений произрастает на территории региона, тем полезнее и мёд. Вместе с кандидатом биологических наук, научным сотрудником Федерального аграрного научного центра Севера-Востока им. Н.В. Рудницкого Маргаритой Мотовой разбираемся, с каких именно дикорастущих растений пчёлы собирают мёд и какие медоносные травы растут в Кировской области.

- Разнотравье южных районов Кировской области

- Разнотравье в окрестностях Кирова

- Разнотравье в северных районах Кировской области

По данным нашего эксперта, в Кировской области ежегодно собирают около 1 000 тонн мёда. Чтобы выяснить, пыльца каких растений становится основой местного мёда, кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Шабалин провёл научное исследование. Выяснилось, что в Кировской области 346 видов медоносных растений из 160 родов и 42 семейств.

Разнотравье южных районов Кировской области

- клевера разных видов (преимущественно луговой, до 15 %);

- земляника лесная (до 5 %);

- лопух;

- осот синий и луговой (1-3 %);

- васильки (1-3 %).

В целом не менее 30 % от анализируемого травостоя составляли медоносы, а остальное – злаковые и другие семейства.

На залежных землях и вышедших из сельскохозяйственного пользования в южной зоне наблюдается преобладание:

- осот (10 %);

- вика (10 %);

- клевер (5 % и более);

- горошек мышиный (3-5 %);

- одуванчик, гречиха, люцерна и фацелия в единичных экземплярах.

Некоторые площадки при пасечных участках центральной зоны заняты сурепкой (50 %) и одуванчиком (10 %). Часто наблюдалось доминирование какой-то одной культуры.

Например, в Сунском районе отмечено до 60 % сплошного произрастания пустырника, который через 300 метров ниже под горой сменяется таким же концентрированным массивом валерианы лекарственной (60 %). Непосредственно на самой территории пасеки встречались в большом количестве клевера (до 10 %), одуванчик (3-4 %), земляника лесная, сурепка, лопух, герань луговая, цикорий в количествах 1-3 %.

Разнотравье в окрестностях Кирова

В окрестностях Кирова на заливных лугах отмечены большие массивы растительных сообществ кипрея, люпина и пырея ползучего, произрастающих примерно в равных количествах. Учёный также зафиксировал массивы борщевика, частота которого составляет 5-7 растений на 1 кв. м.

Разнотравье в северных районах Кировской области

В растительных сообществах северных районов области часто встречались лесные культуры. Например, дягиль лекарственный, доля которого достигала 40 %. На пасеках заброшенных земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота, отмечалось наличие васильков (до 20 %) и клеверов (до 5 %). В незначительном количестве (1-3 %) присутствовали осот, сурепка, бодяк и чертополох.

В некоторых местностях Лузского района главный медосбор связан с цветением лопуха, который в значительных количествах (до 15 %) растёт на отдельных территориях вокруг пасек.

На некоторых вырубках северных и центральных районов можно встретить малиново-кипрейные ассоциации. Например, в Зуевском и Слободском районах на одно-двухлетних вырубках наблюдалось практически 100%-ное покрытие кипреем (до 14 растений на 1 кв. м почти на всей площади). На пяти-восьмилетних вырубках количество развитых растений кипрея на одном квадратном метре снижалось до 8-12, при появлении куртин малины и небольшого подроста деревьев (осины и берёзы), присутствовала также травянистая растительность из других семейств.

В Юрьянском районе на вырубках и прогалинах отмечено произрастание до 12 растений золотой розги на один квадратный метр, при среднем количестве в семь растений, по учитываемому биоценозу.

Источник

Разведение пчел в Кировской области

Проанализируем, а какие медоносы произрастают на севере нашего региона:

Медоносы, произрастающие на юге Кировской области:

- Клевер.

- Донник.

- Одуванчик.

- Васильки.

- Душица.

- Пустырник.

- Шалфей.

- Синяк.

- Осот.

- Бодяк.

- Редька дикая.

- Липа мелколистная.

По статистике, на территории региона ежегодно в период медосбора можно получать товарного мёда в количестве 23 тыс. т.

Количество пчеловодных семей у населения в Кировской области

Во всех районах в подсобном хозяйстве частники разводят пчёл. В частности, в Шабалинском районе пчеловоды содержат на своих пасеках приблизительно по 10 пчелиных семей. Надо отметить, что у нас медоносная база весьма скромная. Ликвидировалось большинство колхозов, поэтому медоносов на землях сельскохозяйственного назначения практически нет. Зарослей лип, в отличии от южных районов Вятки, в Шабалино тоже нет. Липа произрастает в единичных экземплярах. На юге области на одной пасеке содержится приблизительно 50-70 пчелиных семей. На территории Кировской области в последние годы количество пчелиных семей достигло приблизительно 100 тыс. В лесах области встречаются дикие пчелы.

Порода пчел в Кировской области

На территории Вятского края с испокон веку народ содержал в колодах, в дуплянках среднерусскую породу пчёл. Чем хороши среднерусские пчёлы:

- Хорошая зимостойкость.

- Обладают повышенной восковитостью.

- Сильные семьи прекрасно работают на главном взятке.

Пожалуй, единственным недостатком таких пчёл является излишняя злобливость. Из-за злого поведения среднерусской пчелы вятские пчеловоды кинулись приобретать миролюбивых пчёл южного происхождения. Происходит неконтролируемое спаривание маток и трутней разных пород. Получается в результате такой селекции помесное потомство.

Изменение морфометрических параметров пчел

В общих чертах, исчезновение среднерусской породы пчёл на территории Кировской области приводит к негативным последствиям:

- Снижается зимостойкость пчел. За зиму погибает свыше 10% пчелиных семей.

- Уменьшилось количество товарного меда. От одной пчелиной семьи в среднем получают 12-15 кг. меда. По статистике, 50 лет назад одна пчелиная семья давала товарного меду в количестве 25-30 кг.

- Снизилась устойчивость пчёл к заболеваниям — варроатоз, аскосфероз, нозематоз.

- У 52% пчелиных семей темная печатка меда, ранее печатка меда была белая.

- Восковых перемычек между сотами уменьшилось.

- Пчелы приобрели миролюбие или умеренную злобливость.

Если проанализировать все плюсы и минусы того, что вятские пчеловоды пытаются избавиться от породы среднерусских пчел, мы добились от помесей худших результатов по многим параметрам. Моё мнение, нам, пчеловодам, нужно вернуться к разведению пчёл своих предков, а именно, к среднерусской породе пчёл.

Источник