- По какой причине растения относят к автотрофам

- Почему растения автотрофны?

- Растения — основа пищевых цепочек

- Растения получают энергию из света

- Пока зелень — автотрофы, на Земле есть жизнь

- Фотосинтез

- Видимые и незаметные процессы

- Роль автотрофного питания

- Что в биологии называют автотрофами? Какие живые организмы к ним относятся?

- Кто такие автотрофы?

- Типы автотрофов

- Фотоавтотрофы

- Хемоавтотрофы

- Примеры автотрофов

По какой причине растения относят к автотрофам

Автотрофы — это организмы, которые могут самостоятельно производить питательные вещества из неорганических веществ. Растения являются примером автотрофов, так как они способны к фотосинтезу — процессу превращения солнечной энергии в химическую энергию.

Растения производят питательные вещества в процессе фотосинтеза, который происходит в хлоропластах растительных клеток. Хлоропласты содержат хлорофилл — зеленый пигмент, который поглощает энергию солнечного света и превращает ее в химическую энергию, необходимую для синтеза органических веществ.

Благодаря способности к фотосинтезу растения могут обеспечить себя необходимыми питательными веществами, такими как углеводы, белки и жиры. Это позволяет им быть независимыми от других организмов и обеспечивать жизнь другим живым организмам, которые потребляют их в качестве пищи.

Почему растения автотрофны?

Растения являются автотрофами, то есть способны проводить фотосинтез и производить собственный органический материал. Это связано с особым строением и функционированием их клеток.

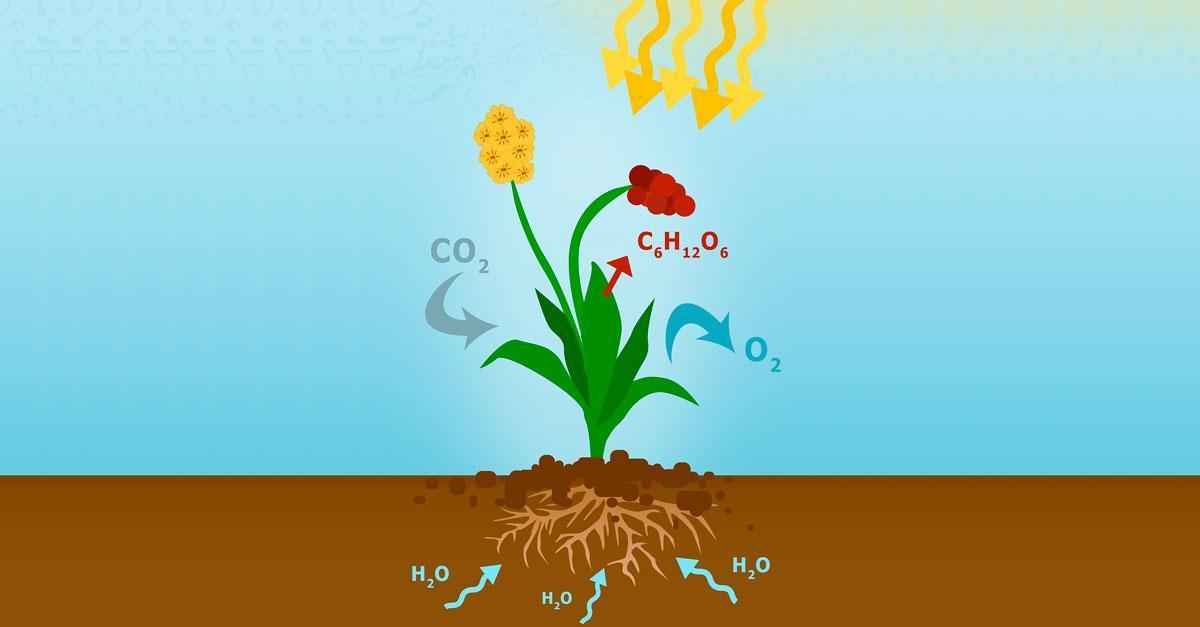

Фотосинтез — это процесс, в ходе которого растения поглощают световую энергию, воду и углекислый газ, а затем синтезируют из них глюкозу и кислород. Основным органом, отвечающим за фотосинтез, являются листья. Они содержат хлорофилл — зеленый пигмент, который позволяет поглощать свет и проводить фотосинтез.

Растения также имеют специальные клетки — хлоропласты, которые отвечают за фотосинтез. Хлоропласты содержат фотосинтетические пигменты, такие как хлорофилл, каротиноиды и ксантофиллы. Они поглощают световую энергию и преобразуют ее в химическую энергию, необходимую для синтеза органических веществ.

Автотрофия является одним из ключевых признаков растительного мира. Она позволяет растениям существовать независимо от других организмов и основывать свой питательный режим на свете и неорганических веществах. Благодаря этому растения обладают большой устойчивостью к экологическим стрессам и являются важными компонентами экосистем нашей планеты.

Растения — основа пищевых цепочек

Растения являются основой пищевых цепочек в биосфере. Они обладают способностью к автотрофному питанию, то есть синтезируют собственную органическую массу из неорганических веществ с помощью процесса фотосинтеза.

В результате фотосинтеза, растения производят глюкозу и другие органические вещества, которые используются ими для роста и развития. Они также выделяют в атмосферу кислород — основной компонент атмосферы, необходимый для дыхания всех живых организмов на планете.

Растительная биомасса является основой питания для многих животных, которые являются гетеротрофами — они не могут синтезировать свою собственную органическую массу и получают ее путем поглощения органических веществ, содержащихся в других организмах.

Животные, в свою очередь, могут быть пищей для других животных, что приводит к формированию пищевых цепочек. В конечном итоге, растения и животные являются основой питания для человека, который использует их для получения энергии и питательных веществ.

Растения получают энергию из света

Растения являются автотрофами, то есть могут самостоятельно производить органические вещества из неорганических. Для этого им необходима энергия, которую они получают из света путем фотосинтеза.

Фотосинтез – это сложный процесс, в ходе которого световая энергия превращается в химическую энергию. Она используется для синтеза органических молекул, таких как сахара и крахмал. Органические вещества, которые получаются в результате фотосинтеза, являются основным источником питания для всех организмов на Земле, в том числе и для людей и животных.

Для фотосинтеза растения используют хлорофилл, который находится во всех зеленых частях растения – в листьях, стеблях и побегах. Хлорофилл поглощает энергию света и передает ее другим молекулам, которые участвуют в процессе фотосинтеза.

Растения получают энергию из света, а также необходимые для фотосинтеза вещества, такие как углекислый газ и вода, путем абсорбции через листья. Зеленые растения могут использовать только часть спектра видимого света для фотосинтеза – в основном синий и красный цвета.

Важно отметить, что наличие света играет ключевую роль для жизни растений и всей экосистемы на Земле. Без фотосинтеза автотрофных растительных организмов не было бы органических веществ, необходимых для поддержания жизни всех остальных организмов на планете.

Источник

Пока зелень — автотрофы, на Земле есть жизнь

Зеленые растения являются автотрофами. Это биологический термин. Противоположный ему по значению – термин «гетеротрофы». Так называют организмы, которые не могут самостоятельно продуцировать органические вещества. Они получают их в готовом виде, с пищей. Соответственно, термин «автотрофы» характеризует способ питания изумрудной растительности.

Но так однобоко обозначить значение этого понятия нельзя. Очень емко и точно по поводу роли автотрофов высказался русский исследователь Костычев: «Когда лист перестанет работать, все живое на Земле погибнет. В том числе и человечество». Почему растения называют автотрофом? Какую роль выполняет зелень на земном шаре?

Фотосинтез

Фотосинтез – это многоступенчатый процесс, где зеленое растение, используя солнечную световую энергию, продуцирует из неорганических элементов органические.

1) Происходит в хлоропластах.

2) Используя силу солнышка и хлорофилл своих листочков, растение продуцирует из углекислого газа и воды нужные органические элементы.

3) Воду и минералы впитывает из земли (фотосинтез без водички невозможен).

4) Основной поставщик углекислого газа – окружающий воздух.

5) Чтобы «зеленая живность» получала больше воздуха и солнечного света, природа сделала поверхность листа плоской.

6) Большая площадь листовой пластины, многочисленные хлоропласты с хлорофиллом превратили лист в мощный завод по производству органических компонентов.

Из корней в зеленую часть поступает вода. Солнечные лучи активизируют хлорофилл. В активном состоянии, он разрушает водные молекулы. В результате в окружающий воздух выделяется кислород и высвобождается водород.

Углекислый газ и активные компоненты, образовавшиеся на предыдущем этапе, вступают в химические реакции. Результат – органические соединения и богатые энергией углеводы.

Видимые и незаметные процессы

Растения – живые существа. Пусть они малоподвижны. И часто зеленые композиции воспринимаются нами как произведения искусства, архитектурные творения. Они великолепны и статичны. Такая архитектура — застывшая музыка. Удивительно гармоничная и рождающая в душе сильные эмоции и чувства.

Но это только видимость. Зелень рождается, набирает силы, растет и умирает. Но и этот процесс видим нами. Деятельность клеток не прекращается ни на минуту. Пока свет падает на зеленые листья, происходит фотосинтез.

- В хлоропластах образуются углеводы.

- Эти вещества переходят в цитоплазму, где к процессу подключаются ферменты.

- Образуются другие органические компоненты: белки, жиры, глюкоза и т.п.

- Вся органика по трубкам луба из листьев переходит к стеблям, почка, цветам, корням.

- В корнях белки и жиры откладываются про запас.

В ходе фотосинтеза образуется также глюкоза. Это вещество, имеющее огромный энергетический потенциал. Растение сразу использует глюкозу для дыхания, например, построения клеток и других процессов жизнедеятельности. Часть вещества идет в запасы. А часть преобразуется в другие органические соединения.

Роль автотрофного питания

Автотрофный тип питания характерен для самопитающихся организмов. То есть, для тех, которые самостоятельно синтезируют питательные вещества. Такой способностью обладает зеленая растительность. Что для нашей планеты и для нас необходимо и выгодно.

1. В процессе фотосинтеза зелень поглощает углекислый газ и выделяет в воздух кислород. Поэтому леса называют легкими планеты. Чем больше изумрудного цвета на Земле, тем чище воздух.

2. Выхлопные газы, дым от промышленных объектов, смог больших городов – все это забивает устьица на зеленых листьях. Растительность не может впитывать вещества для фотосинтеза извне.

3. С помощью света и хлорофилла изумрудные листья образуют из неорганических веществ органические. Последние зелень использует для собственных нужд и накапливает во всех своих частях. Накопленная органика – пища для гетеротрофных организмов. Тех, которые не умеют самостоятельно создавать из неорганических компонентов органику.

Гетеротрофные организмы – это грибы, некоторые бактерии, животные и человек. Всем им нужна запасенная в растительной массе энергия.

Источник

Что в биологии называют автотрофами? Какие живые организмы к ним относятся?

Люди и многие животные должны употреблять в пищу других живых существ, чтобы получать энергию для жизнедеятельности. Но есть автотрофные организмы, которые могут самостоятельно синтезировать питательные вещества. Автотрофы способны обеспечить источниками энергии как себя, так и тех, кто не может производить их самостоятельно.

Кто такие автотрофы?

Автотрофы (др.-греч. αὐτός — сам + τροφή — пища) — организмы, которые самостоятельно производят сложные органические вещества (например, углеводы, жиры и белки) из неорганических (таких как вода, диоксид углерод, неорганические соединения азота), использую для этого солнечного света (фотосинтез) или химических реакций (хемосинтез).

Каждое живое существо нуждается в энергии, чтобы выжить. Мы получаем эту энергию из продуктов, которые мы едим. Продукты, употребляемые нами в пищу, когда-то были живыми и сами по себе полны энергии. Организмы, которые должны питаться другими живыми существами, чтобы выжить, называются гетеротрофами. Поскольку гетеротрофы не могут самостоятельно синтезировать питательные вещества, их называют консументами (потребителями).

Но представьте, что вы можете получать питательные вещества без еды. Это именно то, что делают автотрофы. Они синтезируют органические вещества из неорганических посредством фотосинтеза или хемосинтеза. Автотрофы являются первичными продуцентами (производителями), поскольку они служат источником пищи для всех гетеротрофных организмов.

Типы автотрофов

Существует два типа автотрофов: фотоавтотрофы и хемоавтотрофы.

Фотоавтотрофы

Фотоавтотрофы получают энергию от солнечного света и преобразуют ее в питательные вещества. Этот процесс называется фотосинтезом. В процессе фотосинтеза не только солнечный свет превращается в энергию, но из атмосферы также берется углекислый газ, а вместо него выделяется кислород.

Хемоавтотрофы

Хемоавтотрофы — это организмы, которые синтезируют органические вещества из неорганических при помощи хемосинтеза. Хемосинтез — это процесс, в результате которого некоторые бактерии и археи, преобразовывают химическую энергию в питательные вещества. Они могут использовать в качестве восстановителей такие неорганические соединения, как сероводород, сера, аммоний и железо, а также синтезировать органические соединения из углекислого газа. Хемоавтотрофы встречаются в экстремальной среде обитания, например, в глубоководных источниках, куда не проникает солнечный свет. К ним относятся метаногены, галофилы, нитрификаторы, термоацидофилы, сероокисляющие бактерии и другие экстремофилы.

Примеры автотрофов

Большинство растений относятся к автотрофам. Все автотрофные растения являются фотоавтотрофами. Растения имеют органеллы, называемые хлоропластами, которые позволяют им захватывать солнечный свет, необходимый для фотосинтеза. Растения также получают питательные вещества из воды, различных минеральных веществ в почве (таких как азот и фосфор) и углекислого газа в атмосфере.

Водоросли также имеют хлоропласты и являются фотоавтотрофами. Хотя водоросли выглядеть как растения, они довольно разные. Растения в основном ведут прикрепленный образ жизни — они пускают корни и не двигаются, как только начинают расти. Водорослям не нужно укоренять в одном месте. Кроме того, растения многоклеточные, тогда как водоросли могут быть как многоклеточными, так и одноклеточными.

К фотоавтотрофам и хемоавтотрофам также относятся некоторые бактерии. Цианобактерии, встречающиеся как в водной, так и наземной среде являются примером фотоавтотрофов. Они известны тем, что вызывают цветение воды, которое может быть очень токсичными. Примерами хемоавтотрофных бактерий являются азотфиксирующие бактерии в почве и сероокисляющие бактерии в глубоководных термальных жерлах.

Источник