Видео материалы.Занятие № 11 «Температура тела растений. Зависимость растений от температуры окружающей среды»

Дидактическая цель; создать условия для осознания и осмысления блока новой учебной информации.

Формы проведения занятия; лекция, учебный фильм

Вопросы для обсуждения

1.Какая зависимость наблюдается между температурой тела растения и температурой окружающей среды?

2.Все ли органы растения имеют одинаковую температуру? Охарактеризуйте температуру разных органов растения

3.Как различается температура надземных и подземных органов растений? Почему?

Больше всего тепла выделяют прорастающие семена, молодые растущие побеги, распускающиеся цветки. Но в целом при дыхании растений тепла выделяется немного. Растения имеют большую поверхность, излучающую тепло, и оно быстро переходит в атмосферу. За счет малого количества собственного внутреннего тепла растения не могли бы существовать, если бы не получали тепло извне от солнца, от нагретого воздуха и почвы.

Температура тела растения. Сконструированы специальные очень чувствительные точечные термометры. Ими можно быстро определить температуру любой точки тела растения, стоит лишь прикоснуться к нему.

С помощью таких термометров установили, что температура тела растения постоянно меняется в соответствии с изменениями температуры окружающей среды. Проведено такое наблюдение. Солнце освещало растение. Но вот набежало облако, растение оказалось в тени. Через несколько минут температура тела растения понизилась на несколько градусов (определяли температуру листьев). Разные органы растения в одно и то же время имеют разную температуру, которая часто не совпадает с температурой окружающей среды (рис. 1).

Рис. 1. Температура среды обитания и Рис.2. Крокус цветет

разных органов пролески сибирской: ранней весной

У степных и пустынных растений в летний солнечный день температура тела бывает ниже, чем температура окружающего воздуха, а у северных тундровых растений — выше.

Есть растения, у которых околоцветник не очень сильно раскрыт — образует как бы чашу, например у лютика. Верхняя (внутренняя) сторона лепестков глянцевая, блестящая, а нижняя матовая. Такие блестящие лепестки, как маленькие рефлекторы, отражают солнечные лучи и концентрируют их в центре “чаши”. Температура воздуха в ней повышается на несколько градусов. Это особенно важно для раноцветущих и северных растений. Таким образом, для цветения создаются более благоприятные условия в то время, когда окружающий воздух бывает еще прохладным.

Весной солнечные лучи проходят через тонкий слой тающего снега. Они нагревают темные ростки, которые и сами выделяют тепло при дыхании. Вокруг ростка в снегу образуется маленькая лунка. Кажется, что это молодой росток проткнул слой снега. Так бывает у пролески, подснежника, шафрана. Иногда они зацветают, когда снег вокруг еще полностью не растаял (рис.2).

Источники информации: А.М. Былова, Н.И. Шорина, 1999 (209стр.)

Как влияют перепады температуры на растения

Температурные адаптации растений. Жаровыносливые растения

Температурные адаптации растений. Нехолодостойкие растения

Источник

7.2. Устойчивость растений к низким температурам

Под устойчивостью к низким температурам подразумевают холодостойкость и морозоустойчивость, т. е. способность растений выживать в условиях низких положительных температур и при заморозках. В листьях растений, повреждающихся при охлаждении, нарушаются процессы фотосинтеза, транспорта ассимилятов, дыхания, синтеза белков. Диапазон повреждающих температур сильно варьирует в зависимости от вида растения. Особенно устойчивы к низким температурам древесные виды в состоянии покоя. Семена, другие обезвоженные ткани растений и споры грибов способны переживать температуры около абсолютного нуля. Тургесцентные вегетирующие клетки также могут выдерживать замораживание, если их охлаждать очень быстро, поскольку формирующиеся в таких условиях кристаллы льда очень малы и не вызывают механических повреждений.

Холодостойкость. Большинство видов тропических и субтропических растений не выдерживают не только заморозков, но даже низких положительных температур. Такие растения, как кукуруза, фасоль, рис, томаты, огурцы и хлопок, останавливаются в росте при температуре 10–15 °С и повреждаются, если температура падает ниже 10 °С. Холодостойкость теплолюбивых растений можно также повысить предпосевным закаливанием. Для этого наклюнувшиеся семена (например, огурцов, томатов) в течение нескольких суток выдерживают в чередующихся (через 12 ч) условиях низких положительных (около 5 °С) и более высоких (10–20 °С) температур. Таким же образом можно закалять и рассаду. Обычное время для закаливания, например, картофеля составляет 15 дней обработки низкими положительными температурами. После такой закалки растения картофеля хорошо переносят даже слабые заморозки. В процессе закаливания изменяется гормональный баланс растения, ростовые процессы затормаживаются, возрастает количество ненасыщенных жирных кислот, включаются механизмы защиты клеток от обезвоживания и замерзания.

Основной причиной повреждающего действия низких положительных температур на теплолюбивые растения является нарушение функционирования клеточных мембран из-за их «затвердевания», связанного с фазовыми переходами жирных кислот, поскольку при достаточно низких температурах липидные бислои ведут себя, как твердые тела. При температуре выше фазового перехода структура бислоя сохраняется, однако при этом жирные кислоты «плавятся», в результате чего вращение и скручивание молекул происходит легче, чем при низких температурах. Затвердевание или «плавление» мембранных липидов зависит от состава содержащихся в них жирных кислот. Для насыщенных жирных кислот с длинной цепью характерны более высокие температуры фазовых переходов. Однако фазовые переходы в мембране индуцируются не только изменениями температуры. Они могут быть вызваны сдвигами рН и мембранного потенциала, двухвалентными катионами и гормонами.

Различная реакция устойчивых и неустойчивых растений на низкие температуры определяется в первую очередь различиями в составе жирных кислот, входящих в состав мембранных фосфолипидов. Выявлено, что у холодостойких растений содержание ненасыщенных жирных кислот (таких, как линоленовая и линолевая) гораздо выше, чем у растений, чувствительных к холоду. Увеличение количества ненасыщенных жирных кислот в составе мембран приводит к снижению температуры фазового перехода мембранных липидов.

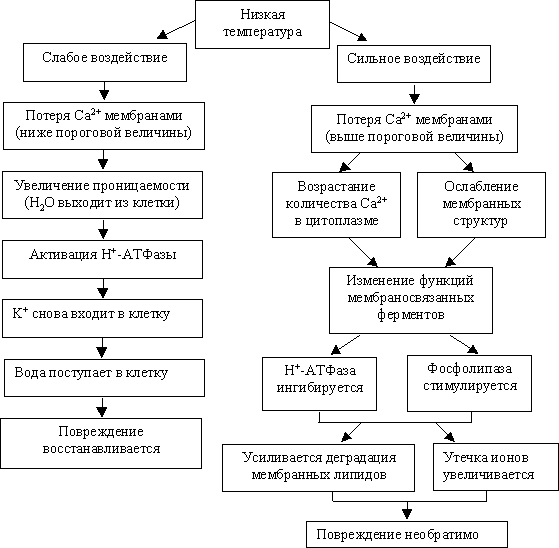

У растений, чувствительных к холоду, в составе мембранных липидов велико содержание насыщенных жирных кислот (пальмитиновой, стеариновой). Мембраны такого типа стремятся к затвердеванию до квазикристаллического состояния уже при низких положительных температурах. При этом они становятся менее текучими, что нарушает функционирование многих белков-каналоформеров, переносчиков, рецепторов, ферментов и т. п. Схема влияния низких температур на мембраны от силы воздействия приведена на рис. 7.3.

Рис. 7.3. Схема влияния низких температур на мембраны

Итак, холодостойкими называются растения, которые не повреждаются и не снижают своей продуктивности при температуре от 0 до +10 о С.

Следует отметить, что холодостойкость свойственна и растениям умеренной зоны. Для большинства сельскохозяйственных культур низкие положительные температуры почти безвредны. Наиболее холодоустойчивыми являются яровые пшеница, ячмень, овес. Картофель, томаты, гречиха, просо, кукуруза, соя переносят температуры +5 о С и ниже без значительных повреждений. Фасоль, сорго, клещевина, арахис, рис, арбуз, дыня, тыква, огурцы, кабачки, перец – теплолюбивые растения, погибающие при температуре ниже +10 о С.

В ходе холодового воздействия синтезируются стрессовые белки холодового шока. Так, в проростках озимой пшеницы трехчасовая гипотермия (+3 о С) индуцирует синтез большого набора стрессовых низкомолекулярных и гидрофильных белков.

Морозоустойчивость. Заморозки вызывают повреждение клеток кристаллами льда, образующимися при температуре ниже 0 °С. Повреждающий эффект усугубляется также обезвоживанием тканей, которое при этом происходит. На первых этапах замерзания сильных повреждений растительных клеток не наблюдается, так как вначале кристаллы льда формируются в межклетниках и сосудах ксилемы. Если же заморозки длятся долго, вода переходит из цитоплазмы в апопласт, клетки обезвоживаются, кристаллы льда растут, и повреждают их.

Для предотвращения замерзания в растительных клетках и тканях функционирует система антифризов, представленная различными белками, углеводами и гликопротеинами. Криопротекторы, синтезирующиеся в растительных клетках при понижении температуры, могут предотвратить или резко замедлить рост кристаллов льда. Гидрофильные белки, моно- и олигосахариды, обладающие криопротекторным эффектом, способны связывать значительные количества воды. Связанная таким образом вода уже не замерзает и не транспортируется. Белки и углеводы, обладающие криопротекторным эффектом, способны стабилизировать другие белки и клеточные мембраны при дегидратации клеток, инициированной низкими температурами. Криопротекторы начинают синтезироваться, прежде всего, в эпидермисе и клетках, окружающих межклеточные полости, где происходит наиболее интенсивное образование кристаллов льда при замерзании тканей.

Важная роль в адаптации растений к низким температурам принадлежит фитогормону АБК. Устойчивость многих растений к заморозкам может быть повышена не только закаливанием, но также обработкой их АБК. При воздействии низких положительных температур и (или) при уменьшении светового периода концентрация этого гормона в растительных тканях резко возрастает. Мутанты арабидопсиса, нечувствительные к АБК (abi 1) или с нарушенным синтезом АБК (аbа 1), не могут приспособиться к заморозкам и не закаливаются.

Активность многих генов и белков, которые экспрессируются при низкой температуре или водном дефиците, может быть индуцирована обработкой АБК. При изучении этих генов обнаружилось, что белки, появляющиеся при охлаждении тканей, имеют высокую степень гомологии с семейством белков RAB/LEA/DHN (responsive to ABA, late embryo abudant and dehydrin), синтезируются при созревании семян, водном дефиците и обработке растений АБК. Они очень гидрофильны и обладают необычным свойством: сохраняют свою структуру при резких колебаниях температуры. Продуктами генов LЕА являются гидрофильные белки, способные очень прочно удерживать воду. Считается, что именно эта группа белков обеспечивает защиту клетки при обезвоживании и заморозках, стабилизируя другие белки и клеточные мембраны.

У морозостойких растений при действии низких температур усиливается гидролиз крахмала и накопление в цитоплазме растворимых cахаров. У озимых форм пшеницы и многих других видов растений функцию криопротектора выполняет сахароза, накапливающаяся в больших концентрациях. В качестве антифризов могут также выступать и другие растворимые сахара: рафиноза, фруктозиды, сорбит или маннит, которые накапливаются в клеточных стенках растений и таким образом предотвращают образование кристаллов льда.

Наиболее чувствительны к морозу корни, корневища, клубни и луковицы большинства растений, которые повреждаются при температуре ниже –10 – –15°С. Покоящиеся почки древесных растений способны выдерживать морозы до –25 – –30 °С. У многолетних растений, устойчивых к заморозкам, в период подготовки к зиме в клубнях, луковицах и корневищах накапливаются запасные вещества, которые начинают использоваться с началом вегетационного периода.

Источник