Растения относящиеся к папоротникообразным

«Только же зацветёт папоротник, хватай его и не оглядывайся, что бы тебе позади ни чудилось»

Николай Гоголь, «Вечер накануне Ивана Купала»

Папоротникообразные — крупная группа споровых растений. Большинство из них — это многолетние корневищные травянистые растения, но встречаются и древесные формы. У этих растений развиваются настоящие корни. Ископаемый уголь образовался из остатков ископаемых древовидных форм папоротникообразных.

Славянские народы верили, что папоротники цветут, правда всего одну ночь в году. Если найти и сорвать такой цветок, то он принесёт удачу, счастье и богатство.

Так выглядит цветущий папоротник в представлении польского художника Антония Пиотровского. Картина так и называется «цветок папоротника».

На самом деле папоротник не цветёт, а размножается с помощью спор, формирующихся на нижней стороне листа.

Тело папоротникообразных разделено на ткани и органы. В отличие от мхов у этой группы развиваются настоящие корни, состоящие из тканей разных типов.

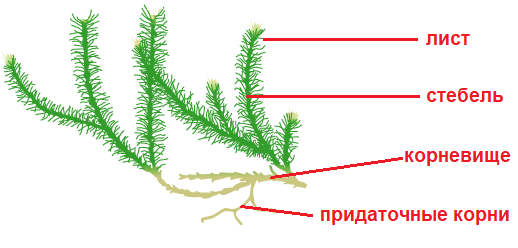

У большинства папоротникообразных имеется многолетний подземный побег — корневище с придаточными корнями, на котором каждую весну развиваются новые надземные побеги.

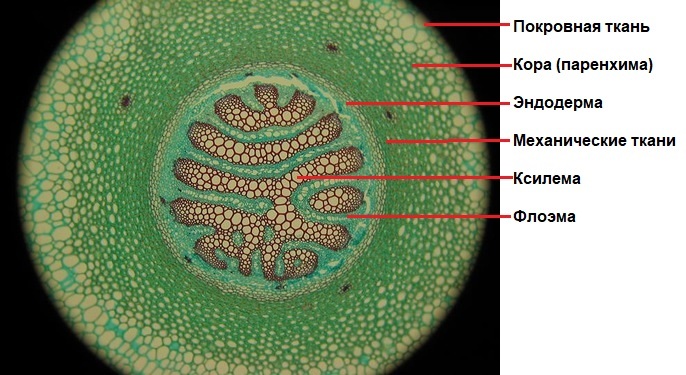

У папоротникообразных хорошо развиты все ткани, включая механические и проводящие.

На микрофотографии поперечного среза плауна можно найти все ткани.

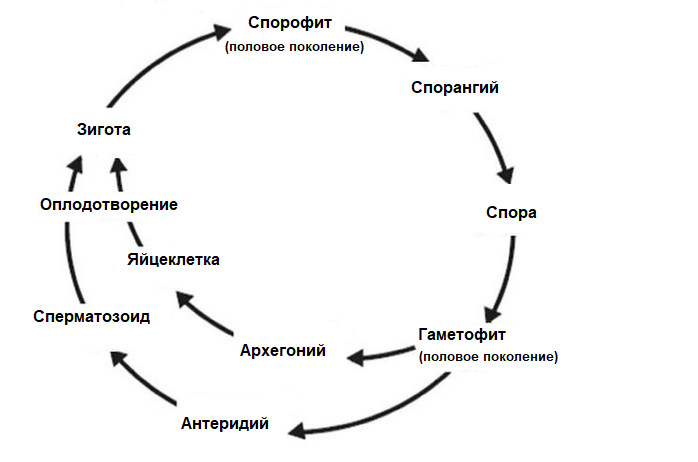

В жизненном цикле папоротникообразных присутствуют два поколения: спорофит (бесполое поколение) и гаметофит (половое поколение). В отличие от мхов у этих растений в жизненном цикле преобладает спорофит. Гаметофит представляет из себя небольшое растение, имеющее талломное строение — заросток.

Общая схема жизненного цикла:

1) На спорофите формируются спорангии.

2) В спорангиях развиваются споры. 3) Споры высыпаются на землю, и из них прорастает половое поколение — гаметофит.

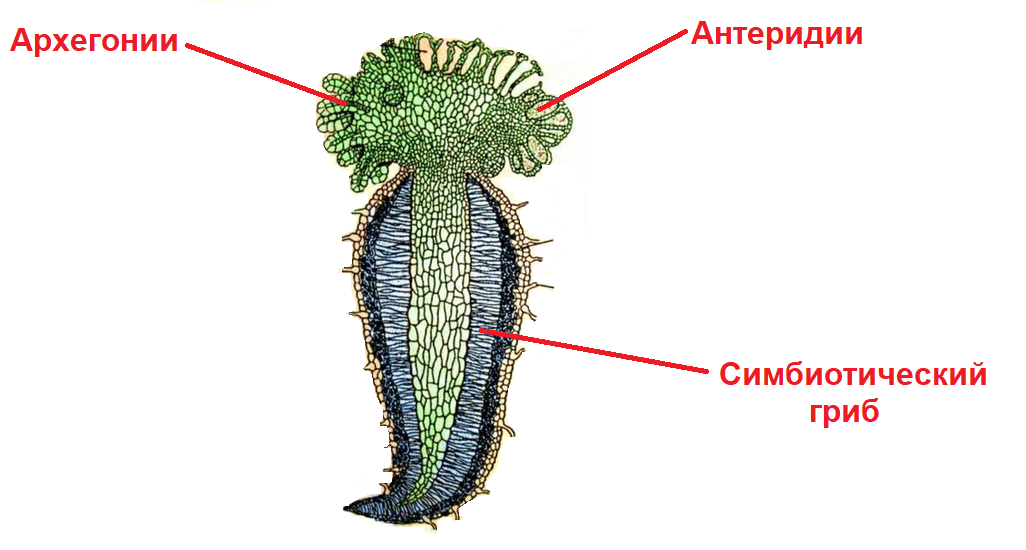

4) На гаметофите развиваются половые органы — архегонии (женские) и антеридии (мужские).

5) В антеридиях формируются сперматозоиды

6) В архегониях формируются яйцеклетки

7) С капелькой воды сперматозоид попадает в архегоний и оплодотворяет яйцеклетку

8) Из зиготы формируется новый спорофит (бесполое поколение).

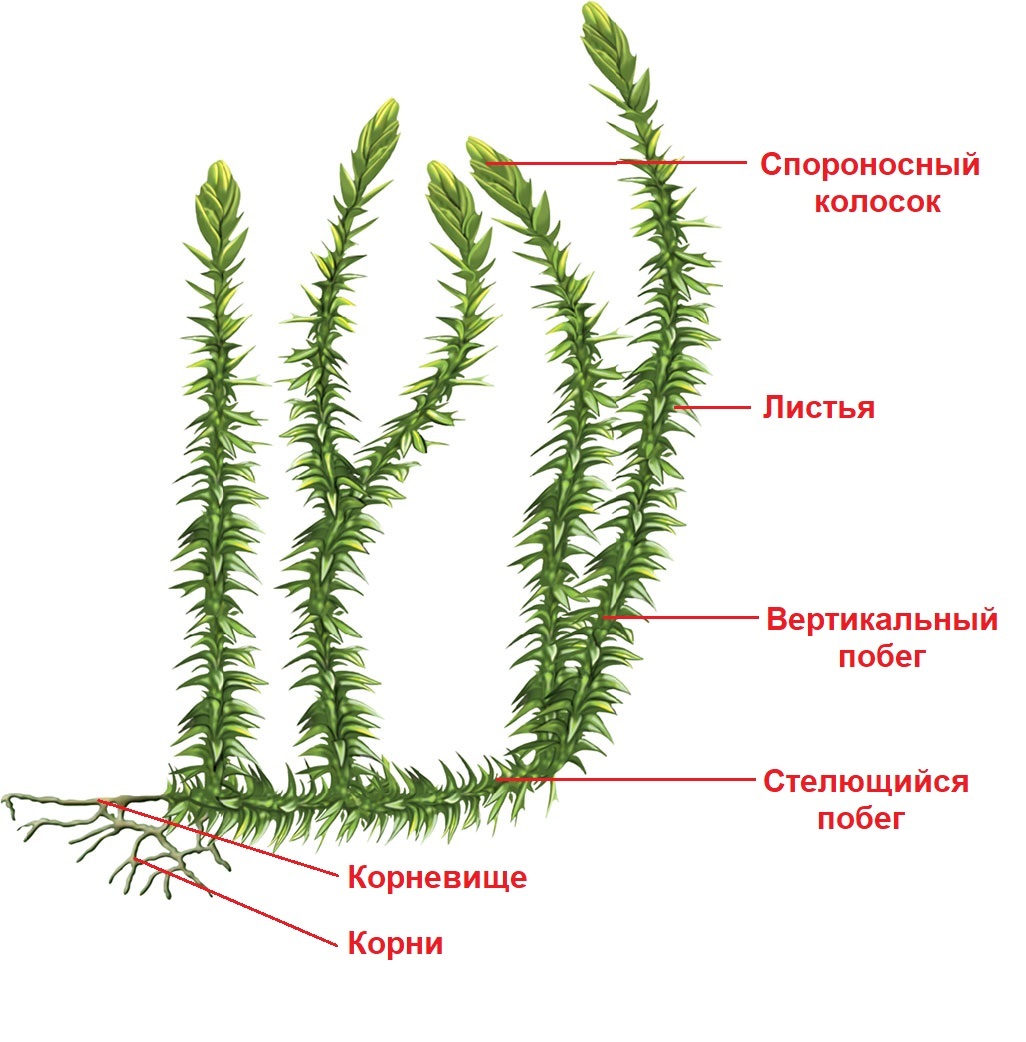

Плауны — небольшие стелющиеся многолетние травянистые растения. По виду немного напоминают мхи. Единственная группа современных растений, для которой характерно дихотомическое ветвление.

Хвощи — многолетние травянистые корневищные растения. Для хвощей характерна четкое разделение побега на членики — междоузлия и узлы, в которых мутовками располагаются узкие листья.

Большинство современных папоротников — многолетние травянистые растения, но встречаются и древесные формы. Обитают во влажных тенистых лесах, водоёмах и болотах.

Большая часть представителей данной группы вымерло, сохранилось всего около 1300 видов небольших травянистых растений. В палеозое были широко распространены огромные древовидные формы плаунов.

В жизненном цикле плаунов происходит смена поколений. Бесполое поколение (спорофит) преобладает в жизненном цикле. Тело спорофита состоит из тканей и органов. Гаметофит мелкий и устроен примитивно (слоевище). Гаметофиты плаунов живут в симбиозе с грибами.

Строение спорофита плаунов

Большинство плаунов вечнозелёные. Тело состоит из небольшого подземного корневища, длинного стелющегося и множества вертикальных побегов. На побегах по спирали располагаются многочисленные тонкие листья.

На рисунке показано строение спорофита Плауна годичного

Строение гаметофита плаунов

У большинства плаунов гаметофит развивается под землёй и питается за счет симбиотического гриба. Следующее бесполое поколение (спорофит) развивается непосредственно на гаметофите и сохраняет симбиоз с грибом.

К концу лета на верхушках вертикальных побегов спорофита в спороносных колосках созревают споры. Споры высыпаются на почву и из них прорастает гаметофит. На гаметофите формируются половые органы: архегонии и антеридии. В антеридиях появляются сперматозоиды, а архегониях — яйцеклетки. С капельками воды сперматозоиды проникают в архегонии и оплодотворяют яйцеклетку. Из зиготы развивается новый спорофит. До формирования побегов и корней бесполое поколение питается за счет гаметофита.

Источник

Па́поротники

400 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры. Гигантские растения из группы древовидных папоротников во многом определяли облик планеты в конце палеозойской — начале мезозойской эры.

Современные папоротники — одни из немногих древнейших растений, сохранивших значительное разнообразие, сопоставимое с тем, что было в прошлом. Папоротники сильно различаются по размерам, жизненным формам, жизненным циклам, особенностям строения и другим особенностям. Внешний облик их настолько характерен, что люди обычно называют все их одинаково — «папоротники», не подозревая, что это самая большая группа споровых растений: существует около 300 родов и более 10 000 видов папоротников [1] . Разнообразие форм листьев, удивительная экологическая пластичность, устойчивость к переувлажнению, громадное количество производимых спор обусловили широкое распространение папоротников по земному шару. Папоротники встречаются в лесах — в нижнем и верхнем ярусах, на ветвях и стволах крупных деревьев — какэпифиты, в расщелинах скал, на болотах, в реках и озёрах, на стенах городских домов, на сельскохозяйственных землях как сорняки, по обочинам дорог. Папоротники — вездесущи, хотя и не всегда привлекают внимание. Но самое их большое разнообразие — там, где тепло и сыро: тропики исубтропики.

У папоротников ещё нет настоящих листьев. Но они сделали в их направлении первые шаги. То, что у папоротника напоминает лист — вовсе не лист, а по своей природе — целая система ветвей, да ещё расположенных в одной плоскости. Так это и называется — плосковетка, или вайя, или, ещё одно название, — предпобег. Несмотря на отсутствие листа, у папоротников есть листовая пластинка. Этот парадокс объясняется просто: их плосковетки, предпобеги претерпели уплощение, в результате которого появилась пластинка будущего листа — почти не отличимая от такой же пластинки настоящего листа. Но папоротники эволюционно не успели ещё разделить свои вайи на стебель и лист. Глядя на вайю, трудно понять, где заканчивается «стебель», на каком уровне ветвления, и где начинается «лист». Но листовая пластинка уже есть. Не появились лишь те контуры, в пределах которых листовые пластинки объединились так, что их можно было бы назвать листом. Первыми растениями, сделавшими этот шаг, являются голосеменные.

Папоротники размножаются спорами и вегетативно (вайями, корневищами, почками, афлебиями и так далее). Кроме этого, для папоротников характерно и половое размножение как часть их жизненного цикла.

Морфология [ ]

Среди папоротников встречаются как травянистые, так и древесные формы жизни.

Тело папоротника состоит из листовых пластинок, черешка, видоизменённого побега и корней (вегетативного и придаточного). Листовидные органы папоротника называются вайями.

В лесах умеренной зоны обычно папоротники имеют короткий стебель, представляющий собой корневище, находящееся в почве. В стебле хорошо развита проводящая ткань, между пучками которой располагаются клетки основной — паренхимной ткани.

Вайи развёртываются над поверхностью почвы, вырастая из почек корневища. Эти органы обладают верхушечным ростом и могут достигать больших размеров, обычно они служат для выполнения двух функций — фотосинтеза и спорообразования. Спорангии размещаются на нижней поверхности вайи, в них развиваются гаплоидные споры.

Жизненный цикл [ ]

В жизненном цикле папоротника чередуется бесполое и половое поколение — спорофит и гаметофит. Преобладает фаза спорофита.

На нижней части листа раскрывается спорангий, споры оседают на земле, прорастает спора, появляется заросток с гаметами, происходит оплодотворение, появляется молодое растение.

У самых примитивных папоротников (ужовниковые) спорангии имеют многослойную стенку и не несут специальных приспособлений для раскрывания. У более продвинутых — спорангий имеет однослойную стенку и приспособления к активному раскрыванию. Это приспособление имеет вид кольца. Уже среди примитивных папоротников прослеживается разноспоровость. У современных — небольшое число равноспоровых видов. Гаметофит равноспоровых обычно обоеполый. У примитивных он подземный и обязательно в симбиозе с грибами. У продвинутых гаметофиты надземные, зелёные и быстро созревающие. Они обычно имеют вид зелёной пластинки сердцевидной формы. Гаметофиты разноспоровых папоротников отличаются от равноспоровых (помимо своей раздельнополости) сильной редукцией, особенно мужского гаметофита. Женский гаметофит, потребляющий запасные питательные вещества у мегаспор, развит сильнее и имеет питательную ткань для будущего зародыша спорофита. При этом развитие таких гаметофитов происходит внутри оболочек мега- и микроспор.

Классификация [ ]

Для классификации папоротников в разное время были предложены многочисленные схемы, и они зачастую плохо согласовывались друг с другом. Современные исследования поддерживают более ранние идеи, основанные на морфологических данных. В то же время, в 2006 году Аланом Смитом (англ. Alan R. Smith), ботаником-исследователем Калифорнийского университета в Беркли, и другими была предложена новая классификация, основанная, в дополнение к морфологическим данным, на недавних молекулярных систематических исследованиях. Эта схема делит папоротники на четыре класса:

Последняя группа включает большинство растений, известных нам как папоротники.

Полная схема классификации, предложенная Смитом и другими в 2006 году, с учётом исправлений в части Cyatheaceae, предложенных в 2007 году группой Петры Корелл (англ. Petra Korall) и других.

Хозяйственное значение [ ]

Экономическое значение папоротников не так велико по сравнению с семенными растениями.

Пищевое применение имеют такие виды, как Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), Страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris), Осмунда коричная (Osmunda cinnamomea) и другие.

Некоторые виды ядовиты. Наиболее токсичными из произрастающих в России папоротников являются представители рода Щитовник (Dryopteris), корневища которого содержат производные флороглюцина. Экстракты из щитовника обладают антигельминтным действием и используются в медицине. Ядовитыми являются и некоторые представители родов Кочедыжник (Athyrium) и Страусник (Matteuccia).

Некоторые папоротники (нефролепис, костенец, птерис и другие) с XIX века используются как комнатные растения.

Вайи некоторых щитовников (например, Dryopteris intermedia) широко используются как зелёный компонент флористических композиций. Орхидеи часто выращивают в особом «торфе» из густо переплетённых тонких корней чистоуста.

Стволы древовидных папоротников служат в тропиках строительным материалом, а на Гавайях их крахмалистую сердцевину используют в пищу. Корневища папоротника рарауфе были основой пищи маори, которые употребляли также корневища и побеги других папоротников.

Папоротник в геологии [ ]

Предположительно, папоротники могли принимать широкое участие в образование ископаемых углей, — при их погребении наносами и отсутствии доступа кислорода. Отпечатки древних папоротников нередки в угольных пластах. Таким образом, папоротники включены в глобальный кругооборот органики и, в частности, в кругооборот углерода планеты Земля. Горные породы, слагаемые папоротниками, носят название биолитов («камни биологического происхождения»), они же — горючие ископаемые.

Папоротник в мифологии [ ]

В славянской мифологии цветок папоротника наделялся магическими свойствами, хотя на самом деле папоротники не цветут.

Источник