- Индуцированный мутагенез

- Искусственный мутагенез. Селекция. Применение.

- Читайте также: Модификационная изменчивость. Примеры. Виды мутаций с примерами. Основные направления и пути эволюции.

- Искусственный мутагенез в селекции

- Основные направления искусственного мутагенеза в селекции

- Искусственный мутагенез и гибридизация

Индуцированный мутагенез

Эффективными способами получения исходного материала являются методы индуцированного мутагенеза – искусственного получения мутаций. Индуцированный мутагенез позволяет получить новые аллели, которые в природе обнаружить не удается. Например, этим путем получены высокопродуктивные штаммы микроорганизмов (продуцентов антибиотиков), карликовые сорта растений с повышенной скороспелостью и т.д. Экспериментально полученные мутации у растений и микроорганизмов используют как материал для искусственного отбора. Этим путем получены высокопродуктивные штаммы микроорганизмов (продуцентов антибиотиков), карликовые сорта растений с повышенной скороспелостью и т.д.

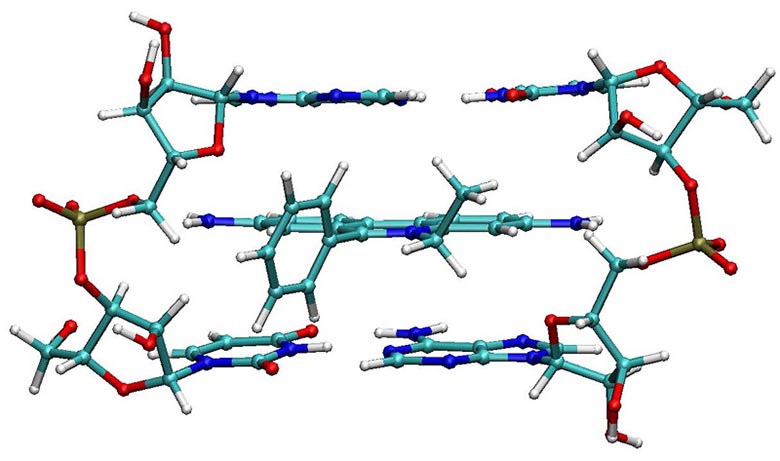

Для получения индуцированных мутаций у растений используют физические мутагены (гамма-излучение, рентгеновское и ультрафиолетовое излучение) и специально созданные химические супермутагены (например, N-метил-N-нитрозомочевина).

Дозу мутагенов подбирают таким образом, чтобы погибало не более 30…50% обработанных объектов. Например, при использовании ионизирующего излучения такая критическая доза составляет от 1…3 до 10…15 и даже 50…100 килорентген. При использовании химических мутагенов применяют их водные растворы с концентрацией 0,01…0,2%; время обработки – от 6 до 24 часов и более.

Обработке подвергают пыльцу, семена, проростки, почки, черенки, луковицы, клубни и другие части растений. Растения, выращенные из обработанных семян (почек, черенков и т.д.) обозначаются символом M 1 (первое мутантное поколение). В M 1 отбор вести трудно, поскольку большая часть мутаций рецессивна и не проявляется в фенотипе. Кроме того, наряду с мутациями часто встречаются и ненаследуемые изменения: фенокопии, тераты, морфозы.

Поэтому выделение мутаций начинают в M 2 (втором мутантном поколении), когда проявляется хотя бы часть рецессивных мутаций, а вероятность сохранения ненаследственных изменений снижается. Обычно отбор продолжается в течение 2…3 поколений, хотя в некоторых случаях для выбраковки ненаследуемых изменений требуется до 5…7 поколений (такие ненаследственные изменения, сохраняющиеся на протяжении нескольких поколений, называют длительными модификациями).

Полученные мутантные формы или непосредственно дают начало новому сорту (например, карликовые томаты с желтыми или оранжевыми плодами) или используются в дальнейшей селекционной работе.

Однако применение индуцированных мутаций в селекции все же ограничено, поскольку мутации приводят к разрушению исторически сложившихся генетических комплексов. У животных мутации практически всегда приводят к снижению жизнеспособности и/или бесплодию. К немногим исключениям относится тутовый шелкопряд, с которым велась интенсивная селекционная работа с использованием авто- и аллополиплоидов (Б.Л. Астауров, В.А. Струнников).

Соматические мутации. В результате индуцированного мутагенеза часто получают частично мутантные растения (химерные организмы). В этом случае говорят о соматических (почковых) мутациях. Многие сорта плодовых растений, винограда, картофеля являются соматическими мутантами. Эти сорта сохраняют свои свойства, если их воспроизводят вегетативным путем, например, прививая обработанные мутагенами почки (черенки) в крону немутантных растений; таким путем размножают, например, бессемянные апельсины.

Полиплоидия. Как известно, термин «полиплоидия» используется для обозначения самых разнообразных явлений, связанных с изменением числа хромосом в клетках.

Автополиплоидия представляет собой многократное повторение в клетке одного и того хромосомного набора (генома). Автополиплоидия часто сопровождается увеличением размеров клеток, пыльцевых зерен и общих размеров организмов. Например, триплоидная осина достигает гигантских размеров, долговечна, её древесина устойчива к гниению. Среди культурных растений широко распространены как триплоиды (бананы, чай, сахарная свекла), так и тетраплоиды (рожь, клевер, гречиха, кукуруза, виноград, а также земляника, яблоня, арбузы). Некоторые полиплоидные сорта (земляника, яблоня, арбузы) представлены и триплоидами, и тетраплоидами. Автополиплоиды отличаются повышенной сахаристостью, повышенным содержанием витаминов. Положительные эффекты полиплоидии связаны с увеличением числа копий одного и того же гена в клетках, и, соответственно, в увеличении дозы (концентрации) ферментов. Как правило, автополиплоиды менее плодовиты по сравнению с диплоидами, однако снижение плодовитости обычно с лихвой компенсируется увеличением размеров плодов (яблони, груши, винограда) или повышенным содержанием определенных веществ (сахаров, витаминов). В то же время, в ряде случаев полиплоидия приводит к угнетению физиологических процессов, особенно при очень высоких уровнях плоидности. Например, 84-хромосомная пшеница менее продуктивна, чем 42-хромосомная.

Аллополиплоидия – это объединение в клетке разных хромосомных наборов (геномов). Часто аллополиплоиды получают путем отдаленной гибридизации, то есть при скрещивании организмов, принадлежащих к различным видам. Такие гибриды обычно бесплодны (их образно называют «растительными мулами»), однако, удваивая число хромосом в клетках, можно восстановить их фертильность (плодовитость). Таким путем получены гибриды пшеницы и ржи (тритикале), алычи и терна, тутового и мандаринового шелкопряда.

Полиплоидия в селекции используется для достижения следующих целей:

– получение высокопродуктивных форм, которые могут непосредственно внедряться в производство или использоваться как материал для дальнейшей селекции;

– восстановление плодовитости у межвидовых гибридов;

– перевод гаплоидных форм на диплоидный уровень.

В экспериментальных условиях образование полиплоидных клеток можно вызвать воздействием экстремальных температур: низкими (0…+8 °С) или высокими (+38…+45 °С), а также путем обработки организмов или их частей (цветков, семян или проростков растений, яйцеклеток или эмбрионов животных) митозными ядами. К митозным ядам относятся: колхицин (алкалоид безвременника осеннего – известного декоративного растения), хлороформ, хлоралгидрат, винбластин, аценафтен и др.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

Искусственный мутагенез. Селекция. Применение.

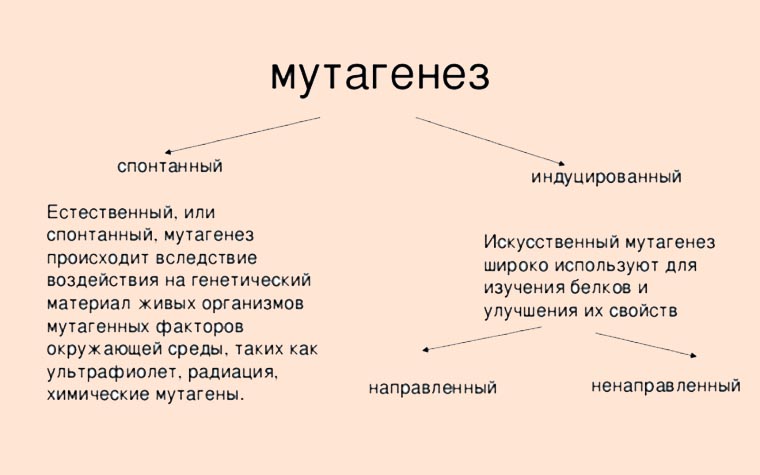

В современном мире искусственный (индуцированный) мутагенез широко применяется в рамках направленной эволюции. Это селекция растений и животных, которая, в отличие от природных эволюционных факторов, направлена не на улучшение приспособленности живых организмов к выживанию, а на улучшение их полезности для человека. Именно этим индуцированный мутагенез и отличается от естественного, возникающего в результате воздействия природных или техногенных факторов, но всё равно без конкретной цели. Существует два вида искусственного мутагенеза, направленное и ненаправленное. В первом случае в ДНК организмов вносятся заранее известные изменения, а вот втором организмы подвергаются воздействию мутагенных факторов (например, ультрафиолетовое излучение), а после появления мутаций подопытные организмы изучаются с целью отбора образцов, удовлетворяющих поставленной цели.

Читайте также:

Модификационная изменчивость. Примеры.

Виды мутаций с примерами.

Основные направления и пути эволюции.

Искусственный мутагенез в селекции

Эксперименты в этой области начались ещё около сотни лет назад, в конце 20-х годов XX века. Именно тогда селекционерами была доказана полезность некоторых мутантных сортов пшеницы, которые им удалось получить с помощью искусственного мутагенеза. Правда, эта тема всё равно не пользовалась популярность, вплоть до 50-х годов, когда достижения в области ядерной физики и химии сделали индуцированный мутагенез востребованным в селекции растений и животных. В настоящее время эксперименты продолжаются, и цели у них могут быть самые разные. Для растений это улучшение их неприхотливости, увеличение стойкости к грибковым инфекциям, увеличение количества собираемого урожая и т.п.

30 интересных фактов о вирусах

Внутренняя политика Хрущёва. Плюсы и минусы, итоги кратко.

Основные направления искусственного мутагенеза в селекции

- Вызов мутационной изменчивости. Это помогает получить множество мутантных форм для их дальнейшего изучения. Всё по принципу “возможно, среди целой кучи неудачных результатов найдётся что-нибудь полезное”.

- Исправление недостатков. Иногда селекционеры целенаправленно выводят мутантную форму какого-нибудь растения, которая поможет исправить недостатки существующих сортов. Например, получение нового сорта кукурузы, более устойчивого к некоторым заболеваниям, свойственным этим растениям.

- Особые задачи. Это может быть практически что угодно – увеличение рекомбинации генов, перенос фрагментов хромосом одних видов растений к другим, и так далее.

Искусственный мутагенез и гибридизация

Эти два метода селекции могут применяться одновременно, но они сильно отличаются друг от друга. Основным различием является то, что при индуцированном мутагенезе в селекции живой организм (например, растение) подвергается воздействию мутагенных факторов. При этом используется живой организм одного вида! А при гибридизации осуществляется скрещивание организмов разных видов. Есть у этих двух методов, впрочем, и общие свойства – в обоих случаях конечным итогом является новый организм с генотипом, отличным от генотипа его предков. Правда, далеко не всегда результат оказывается положительным, неудачи в этом деле встречаются гораздо чаще, чем успех. Гибриды зачастую оказываются нежизнеспособны, а то и стерильны, особенно если речь идёт о животных, а не о растениях.

Оцените статью и поделитесь ей в соцсетях!

Средний рейтинг: 3.1 / 5. Количество оценок: 15

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Источник