Цепи и сети питания. Экологические пирамиды

Основное условие существования экосистемы — это поддержание круговорота веществ и превращения энергии. Оно обеспечивается благодаря трофическим (пищевым) связям между видами, относящимися к разным функциональным группам. Именно на основе этих связей органические вещества, синтезированные продуцентами из минеральных веществ с поглощением солнечной энергии, передаются консументам и претерпевают химические превращения. В результате жизнедеятельности преимущественно редуцентов атомы основных биогенных химических элементов переходят из органических веществ в неорганические (СО2, NH3, H2S, H2O). Затем неорганические вещества используются продуцентами для создания из них новых органических веществ. А они снова с помощью продуцентов вовлекаются в круговорот. Если бы эти вещества не использовались многократно, жизнь на Земле была бы невозможна. Ведь запасы веществ, поглощаемых продуцентами, в природе не безграничны. Для осуществления полноценного круговорота веществ в экосистеме должны быть в наличии все три функциональные группы организмов. И между ними должно происходить постоянное взаимодействие в виде трофических связей с образованием трофических (пищевых) цепей, или цепей питания.

Цепь питания (пищевая цепь) — последовательность организмов, в которой происходит поэтапный перенос вещества и энергии от источника (предыдущего звена) к потребителю (последующему звену).

При этом один организм может поедать другой, питаться его отмершими остатками или продуктами жизнедеятельности. В зависимости от вида исходного источника вещества и энергии цепи питания подразделяют на два типа: пастбищные (цепи выедания) и детритные (цепи разложения).

Пастбищные цепи (цепи выедания) — пищевые цепи, которые начинаются с продуцентов и включают консументов разных порядков. В общем виде пастбищную цепь можно показать следующей схемой:

Продуценты -> Консументы I порядка -> Консументы II порядка -> Консументы III порядка

Например: 1) пищевая цепь луга: клевер луговой — бабочка — лягушка — змея; 2) пищевая цепь водоема: хламидомонада — дафния — пескарь — судак. Стрелки в схеме показывают направление переноса вещества и энергии в цепи питания.

Каждый организм в цепи питания относится к определенному трофическому уровню.

Трофический уровень — совокупность организмов, которые в зависимости от способа их питания и вида корма составляют определенное звено пищевой цепи.

Трофические уровни принято нумеровать. Первый трофический уровень составляют автотрофные организмы — растения (продуценты), на втором трофическом уровне находятся растительноядные животные (консументы I порядка), на третьем и последующих уровнях — плотоядные животные (консументы II, III и т. д. порядков).

В природе почти все организмы питаются не одним, а несколькими видами корма. Следовательно, любой организм может находиться на разных трофических уровнях в одной и той же пищевой цепи в зависимости от характера корма. Например, ястреб, питаясь мышами, занимает третий трофический уровень, а поедая змей — четвертый. Кроме того, один и тот же организм может быть звеном разных пищевых цепей, связывая их между собой. Так, ястреб может съесть ящерицу, зайца или змею, которые входят в состав разных цепей питания.

В природе пастбищные цепи в чистом виде не встречаются. Они связаны между собой общими пищевыми звеньями и образуют пищевую сеть, или сеть питания. Ее наличие в экосистеме способствует выживанию организмов при недостатке определенного вида корма благодаря возможности использовать другой корм. И чем шире видовое разнообразие особей в экосистеме, тем больше пищевых цепей в составе пищевой сети и тем устойчивее экосистема. Выпадение одного звена из цепи питания не нарушит всей экосистемы, так как могут быть использованы источники питания из других пищевых цепей.

Детритные цепи (цепи разложения) — пищевые цепи, которые начинаются с детрита, включают детритофагов и редуцентов и заканчиваются минеральными веществами. В детритных цепях происходит перенос вещества и энергии детрита между детритофагами и редуцентами через продукты их жизнедеятельности.

Например: погибшая птица — личинки мух — плесневые грибы — бактерии — минеральные вещества. Если детрит не требует механического разрушения, то он сразу превращается в перегной с последующей минерализацией.

Благодаря детритным цепям в природе замыкается круговорот веществ. Отмершие органические вещества в детритных цепях превращаются в минеральные, которые поступают в среду, а из нее поглощаются растениями (продуцентами).

Пастбищные цепи преимущественно располагаются в надземных, а цепи разложения — в подземных ярусах экосистем. Взаимосвязь пастбищных цепей с детритными осуществляется через детрит, попадающий в почву. Детритные цепи связаны с пастбищными через минеральные вещества, извлекаемые из почвы продуцентами. Благодаря взаимосвязи пастбищных и детритных цепей в экосистеме формируется сложная пищевая сеть, обеспечивающая постоянство процессов превращения вещества и энергии.

Экологические пирамиды

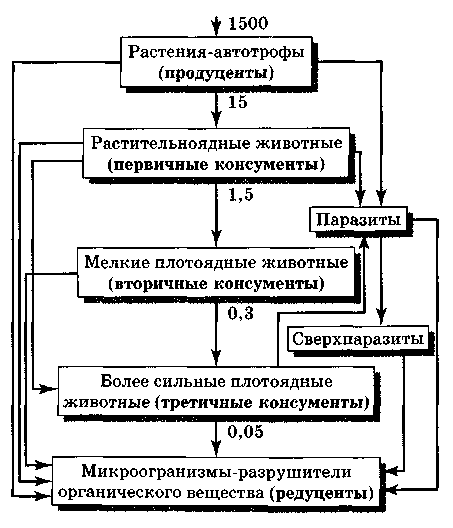

Процесс превращения вещества и энергии в пастбищных цепях имеет определенные закономерности. На каждом трофическом уровне пастбищной цепи не вся съеденная биомасса идет на образование биомассы консументов данного уровня. Значительная ее часть затрачивается на процессы жизнедеятельности организмов: движение, размножение, поддержание температуры тела и т. д. Кроме того, часть корма не усваивается и в виде продуктов жизнедеятельности попадает в окружающую среду. Другими словами, большая часть вещества и содержащейся в нем энергии при переходе от одного трофического уровня к другому теряется. Процент усвояемости сильно варьирует и зависит от состава пищи и биологических особенностей организмов. Многочисленные исследования показали, что на каждом трофическом уровне пищевой цепи теряется в среднем около 90 % энергии, и только 10 % переходит на следующий уровень. Американский эколог Р. Линдеман в 1942 г. сформулировал эту закономерность как правило 10 %. Используя это правило, можно рассчитать количество энергии на любом трофическом уровне цепи питания, если ее показатель известен на одном из них. С некоторой степенью допущения это правило используют и для определения перехода биомассы между трофическими уровнями.

Если на каждом трофическом уровне пищевой цепи определить число особей, или их биомассу, или количество заключенной в ней энергии, то станет очевидным уменьшение этих величин по мере продвижения к концу цепи питания. Эту закономерность впервые установил английский эколог Ч. Элтон в 1927 г. Он назвал ее правилом экологической пирамиды и предложил выражать графически. Если любую из вышеуказанных характеристик трофических уровней изобразить в виде прямоугольников с одинаковым масштабом и расположить их друг над другом, то получится экологическая пирамида.

Известны три типа экологических пирамид. Пирамида чисел отражает численность особей в каждом звене пищевой цепи. Однако в экосистеме второй трофический уровень (консументы I порядка) численно может быть богаче первого трофического уровня (продуцентов). В этом случае получается перевернутая пирамида чисел. Это объясняется участием в таких пирамидах особей, не равноценных по размерам. Примером может служить пирамида чисел, состоящая из лиственного дерева, листогрызущих насекомых, мелких насекомоядных и крупных хищных птиц. Пирамида биомассы отражает количество органического вещества, накопленного на каждом трофическом уровне пищевой цепи. Пирамида биомассы в наземных экосистемах правильная. А в пирамиде биомассы для водных экосистем биомасса второго трофического уровня, как правило, больше биомассы первого при определении ее в конкретный момент. Но поскольку водные продуценты (фитопланктон) имеют высокую скорость образования продукции, то в конечном итоге их биомасса за сезон все равно будет больше биомассы консументов I порядка. А это значит, что в водных экосистемах также соблюдается правило экологической пирамиды. Пирамида энергии отражает закономерности расходования энергии на разных трофических уровнях.

Таким образом, запас вещества и энергии, накопленный растениями в пастбищных пищевых цепях, быстро расходуется (выедается), поэтому эти цепи не могут быть длинными. Обычно они включают от трех до пяти трофических уровней.

В экосистеме продуценты, консументы и редуценты связаны трофическими связями и образуют цепи питания: пастбищные и детритные. В пастбищных цепях действует правило 10 % и правило экологической пирамиды. Можно построить три типа экологических пирамид: чисел, биомассы и энергии.

Источник

6. Трофическая структура экосистемы

Виды, входящие в состав экосистемы, связаны между собой пищевыми связями, так как служат объектами питания друг для друга. Благодаря пищевым взаимоотношениям в экосистеме осуществляется трансформация биогенных веществ и энергии. Последовательность питающихся друг другом организмов или пути, по которым осуществляется постоянный поток веществ и энергии, называют цепями питания или пищевой, трофической цепью. Этот термин был предложен Чарльзом Элтоном (1934).

Цепи питания составляют трофическую структуру любой экосистемы. Каждая цепь состоит из нескольких звеньев, которые называются трофическим уровнем, последовательность которых соответствует потоку энергии.

- Первый трофический уровень − продуценты (автотрофные организмы, преимущественно зеленые растения).

- Второй трофический уровень − консументыпервого порядка (растительноядные животные).

- Третий трофический уровень − консументы второго порядка (первичные хищники, питающиеся растительноядными животными).

- Четвертый трофический уровень − консументы третьего порядка (вторичные хищники, питающиеся плотоядными животными).

В пищевой цепи редко бывает больше 4−5 трофических уровней. Последний трофический уровень − редуценты (сапрофитные бактерии и грибы). Они осуществляют минерализацию – вращение органических остатков в неорганические вещества. Виды с широким спектром питания могут включаться в пищевую цепь на различных трофических уровнях. Например, человек, в рацион которого входят и растительная и животная пища, может явиться в разных пищевых цепях консументом первого, второго и третьего порядков.) Пищевые цепи состоят, как правило, из трех — пяти звеньев, например: растения

- Цепи выедания (или пастбищные) − пищевые цепи, которые начинаются с растений, идут через растительноядных животных к другим потребителям. Их примеры приведены на схеме ниже.

- Цепи разложения (или детритные) − пищевые цепи, начинающиеся с отмерших остатков растений, трупов и экскрементов животных, идут к мелким животным и микроорганизмам (в которых мёртвое вещество возвращается в кругооборот, минуя полное разложение). Например, листовой опад, может быть потреблен детритофагами – дождевыми червями, а те будут съедены птицами или другими хищниками (барсук), и питательные элементы, которые содержатся в детрите, будут повторно использованы, минуя стадию разложения.

Любая трофическаяцепьпитаниязаканчиваетсяредуцентами.

Пищевые цепи: пастбищная (выедания) и детритная (разложения).

В сообществах пищевые цепи не изолированы друг от друга, они темно переплетаются и образуют пищевые сети. В состав пищи каждого вида входит обычно не один, а несколько видов, каждый из которых в свою очередь может служить пищей нескольким видам. С одной стороны, каждый трофический уровень представлен многими популяциями разных видов, с другой стороны, многие популяции принадлежат сразу к нескольким трофическим уровням. В результате, благодаря сложности пищевых связей, выпадение какого-то одного вида часто не нарушает равновесия в экосистеме. Питавшиеся особями этого вида организмы находят другие источники пищи. А пищу, которую потребляли животные исчезнувшего вида, начинают использовать другие потребители. Это обеспечивает экосистеме длительное и устойчивое существование. И чем богаче видовая структура экосистемы, тем она устойчивее.

Источник