Строение тела растения. Основные органы

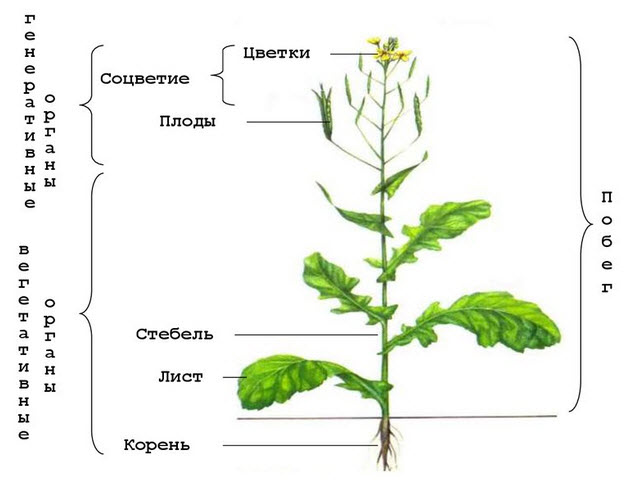

Основной план строения тела растения в морфологии истолковывался по-разному. Ранее принималось, что тело растения состоит из нескольких «основных частей» или органов, ≈ корня, стебля, листа, цветка, семяпочек, волосков. Позднее число этих основных органов было сведено к трем (так называемая «железная триада» органов (кстати, она вошла во все школьные учебники) ≈ корень, стебель и лист. В настоящее время стебель и его придаточные органы рассматриваются как единое целое ≈ побег. Вопрос об эволюционном происхождении органов растения решался длительное время. Одни ученые считали для надземных органов первичным стебель, другие ≈ лист. И только открытие псилофитов позволило вполне однозначно утверждать, что у растений основных вегетативных органов два: корень и побег.

Таким образом, строение тела высшего растения можно представить так:

Мы начинаем изучение органов растения именно с корня не случайно. Дело в том, что корни растений, в сравнение с побегом, существуют в более инертной, менее пластичной среде ≈ в почве, поэтому имеют и более простое строение; в то время, как побег развивается в нестабильной, динамичной воздушной среде. С другой стороны, о строении и функциях корня и о различных его модификациях мы знаем гораздо меньше, чем о стебле и листе и это, в первую очередь, связано с техническими трудностями, возникающими при изучении подземных органов. Что же такое корень с анатомо-морфологической точки зрения? Какими признаками его можно охарактеризовать? Первый (1) признак я уже называл: корень ≈ это один из двух основных вегетативных органов; 2) второе: как правило, корень обладает радиальной симметрией, причем характер симметрии более резко выражен в первичном строении; 3) корень ≈ открытая система роста, он, как и стебель, продолжительное время нарастает в длину за счет деятельности апикальной (верхушечной) меристемы, но 4) в отличие от стебля точка роста корня прикрыта чехликом, поэтому апикальная меристема работает на две стороны: наращивая корень и пополняя чехлик; 5) как и стебель, корень способен ветвиться, но боковые корни эндогенны, они закладываются внутри корня в особом слое — перицикле, в то время, как боковые выросты стебля имеют экзогенное происхождение; 6) корень совершенно безлистен, на нем никогда не развиваются листья, ни простые, ни метаморфизированные; 7) корень имеет особый всасывающий слой, состоящий из корневых волосков; 8) корень имеет особую опробковевшую внутреннюю кору ≈ эндодерму; 9) проводящие и механические ткани в корне сосредоточены в центре, а в стебле ≈ вынесены на периферию; 10) на поперечном срезе через корень первичного строения большую часть его объема занимает первичная кора, а меньшую часть стела (центральный осевой цилиндр); в стебле же все наоборот; 11) корень нарастает только верхушкой, в то время как для побега характерен еще и вставочный (интеркалярный) рост.

Сразу следует оговориться, что ни один из этих признаков не выдерживается с абсолютной строгостью: то есть, встречаются, например, корни, не имеющие лучевой симметрии, или корни без чехлика; в некоторых случаях боковые корни развиваются экзогенно. И даже безлистность корня далеко не абсолютна, так у некоторых эпифитных орхидей корни принимают внешний облик листьев и фотосинтезируют, правда, сохраняя при этом ряд характерных для корней анатомоморфологических черт. Вместе с тем, иногда у органов побегового происхождения развиваются структуры присущие корню. Например, листовые черешки хохлатки полой покрыты волосками ничем не отличающимися от корневых. Отсутствие резких анатомо-морфологических различий между корнем и побегом становится понятным, если вспомнить их общее происхождение от примитивных осевых органов древнейших сухопутных растений. Корень можно охарактеризовать как орган и с позиции функциональной. В типичном случае функциями корней являются 1) всасывание воды с раствором минеральных веществ из почвы и подача их в стебель (функция питания); 2) закрепление, заякоривание растения в почве; кроме того, 3) в корнях синтезируются многие специфические аминокислоты, гормоны, алкалоиды, откладываются запасные вещества; 4) корни большинства растений взаимодействуют с грибами (микориза). Типичные корни имеют некоторые дополнительные физиологические особенности, отличающие их от стебля: 1) корень положительно (+) геотропичен, то есть растем вертикально вниз под действием силы тяжести; 2) отрицательно (-) фототропичен, это проявляется в том, что корни уклоняются от падающих лучей света в противоположную сторону и 3) положительно (+) гидротропичен, то есть, ориентирует свой рост в почве в сторону большей влажности. Переходя к изучению строения корня, прежде всего, рассмотрим строение молодого корневого окончания.

Источник

Органы растения

Орган представляет собой обособленную часть организма растения, имеющую определенное строение и выполняющую ряд функций. Тело высших растений можно разделить на вегетативные (от лат. vegetare — расти) и генеративные (лат. generate порождать, производить) органы.

Вегетативные органы

Состоит из стебля с расположенными на нём листьями и почками. Запишите себе такую «биологическую» формулу: побег = «стебель + листья + почки». Вы поймете в следующих темах, насколько вам пригодится эта формула 😉

Имеет радиальную симметрию, растет вверх, против силы тяжести (отрицательный геотропизм). На стебле формируются листья, цветки, плоды.

Все вегетативные органы способны к бесполому (вегетативному) размножению. Так, у срезанной ветки растения, поставленной в воду, начинают развиваться придаточные корни, и, если такую ветку поместить в землю, создав оптимальные условия, она прорастет в новое растение. Такие же возможности открываются у корня, который разделили надвое, или у листа, поставленного в воду.

Вегетативные способы размножения растений

Выполняется путем плотного сопоставления частей разных растений. Главное условие, для того чтобы части срослись — срастание тканей сосудистого камбия. Выделяется подвой и привой.

Подвой — это растение с сохраненным стеблем и корневой системой, на которое «подселяют» привой — прививаемые стебель, листья и цветки, также плоды.

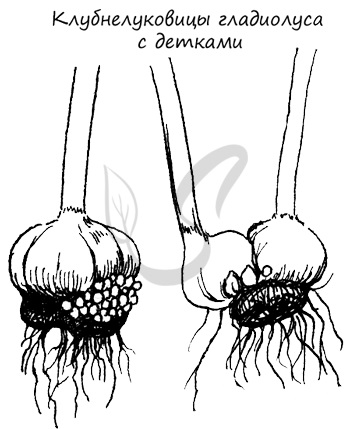

Увеличение количества клубнелуковиц происходит путем образования нескольких дочерних (деток). Клубнелуковицы образуют гладиолус, шафран и другие растения.

Корневые клубни есть, в частности, у георгина, чистяка, батата. Хороший садовод знает, что из каждой почки на клубне может начать развитие новое растение, так что для размножения нужного сорта перед посадкой клубень разрезают на несколько частей по числу глазков.

С целью размножения растений корнеплодами (свекла, редис, морковь) листья у корнеплодов-маточников обрезают таким образом, чтобы оставить черешки длиной 1-2 см и верхушечную почку, из которой будет развиваться новое растение.

Небольшого участка корневища для вегетативного размножения вполне достаточно, главное, чтобы этот участок содержал почку. Корневищные растения отличаются крайне быстрым распространением на территории, ежегодный прирост одного корневища пырея ползучего может достигать 30 — 40 см. Разветвленная сеть корневищ в почве скрепляет ее, подобно сетке, в связи с этим такие растения активно используют для укрепления оврагов, сыпучих берегов, для предотвращения оползней.

Весьма эффективный способ размножения (к примеру, один экземпляр земляники за два года дает начало в среднем 200 новым растениям) и расселения (куст земляники за год заселяет 1,5 м 2 окружающей территории).

Отводком называют однолетний побег, прижатый к почве и в этом месте присыпанный землей. В присыпанной части из побега развиваются придаточные корни, и формируется новое растение.

Довольно часто для искусственного вегетативного размножения применяют черенки — отрезки, отделенные от родительского растения. В зависимости от места взятия черенка, различают: корневые, стеблевые и листовые черенки.

Каждый год из луковицы можно выделять дочерние луковички, которые также называют детками. От материнской луковицы можно отделить сразу несколько деток.

Такой способ применяют весной или ближе к осени, в отношении кустарников для увеличения посадочного материала нужных сортов кустарников. Куст необходимо разделить так, чтобы у каждой части остались надземные побеги и собственная корневая система.

Генеративные органы

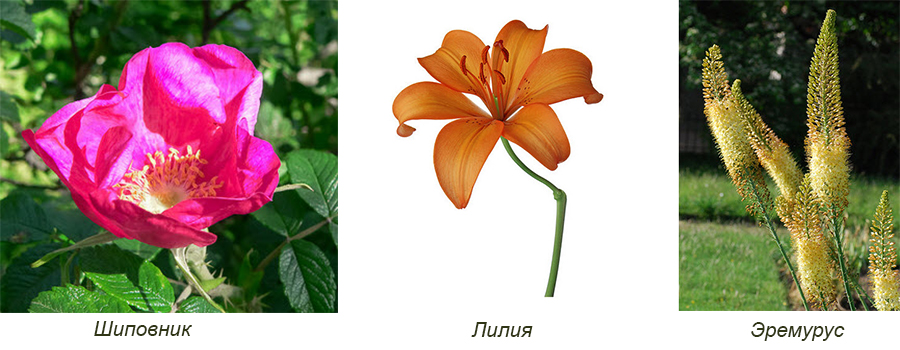

При половом размножении происходит слияние гамет, в результате которого образуется зародыш. Органом полового размножения покрытосеменных растений является цветок, который подробно освещен в соответствующей теме.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Органы растений

Все растения разнообразны и отличаются друг от друга по строению. Существуют растения, чьи тела не подразделяются на отдельные органы и все клетки имеют сходное строение.

К таким представителям растительного мира относятся водоросли. Тело водорослей не делится на органы и называется талломом или слоевищем.

Их упрощенное строение определило их название — низшие растения.

Растения, тела которых состоят из разных органов (стебля, листьев), называют высшими растениями. К ним относятся мхи, папоротники, хвощи, плауны, семенные растения.

Органы растений

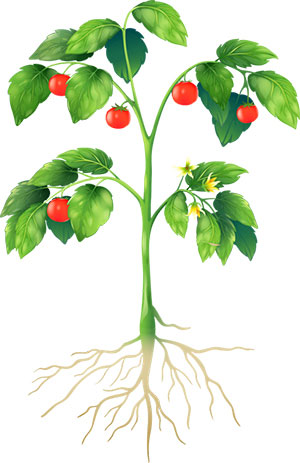

Орган — это часть тела организма, которая имеет определенное строение и выполняет одну или несколько функций. Органы цветкового растения — побег (стебель, листья, почки), корень, цветок, плод, семя.

У высших растений различают два типа органов:

- вегетативные (от лат. вегетативус — растительный) — побег и корень;

- генеративные (от лат. генераре — рождать, производить) — цветок, плод, семя, ответственные за размножение.

К вегетативным органам относятся части тела растений, обеспечивающие рост, питание, дыхание, водоснабжение и т. д. Особенно хорошо они развиты у цветковых растений. Размножение растений вегетативными органами называется вегетативным.

Корень и побег

Корень и побег — два главных органа высших растений. С их помощью растение получает необходимые для своей жизни вещества, т. е. это охватывает природную среду, почву и воздух.

Побег состоит из стебля, листьев и почек. Стебель, лист и почка — части побега, их тоже называют органами растения.

Органы, осуществляющие половое размножение, называются генеративными. К генеративным органам относится цветок, из которого появляется плод с семенем.

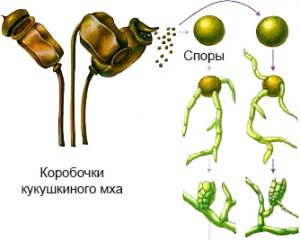

В генеративном органе развиваются особые половые клетки, или гаметы.На побегах некоторых растений бывают образования, где развиваются споры. Споры — это особые клетки, покрытые двойной оболочкой. С помощью спор такие растения, как папоротник, размножаются и распространяются по земле.

Семенные и споровые растения

Растения, у которых образуются семена, называют семенными. Цветущие семенные растения называют цветковыми.

Все растения, у которых есть цветок, образуют плоды с семенами. То есть их семена снаружи «покрыты» плодом. Поэтому цветковые растения еще называют покрытосеменными.

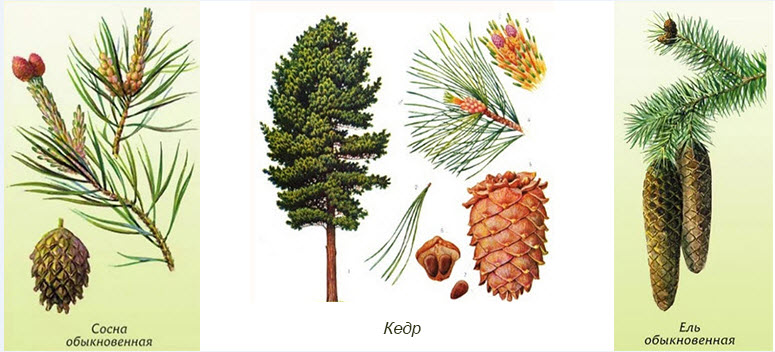

Голосеменные растения образуют семена, но не цветут, поэтому у них нет плодов. За это свойство их называют голосеменными. Особенно распространены хвойные. Они называются хвойными потому, что у них, в отличие от других растений, листья имеют форму иголок.

К ним относятся сосна, ель и др. Хвойные появились на несколько миллионов лет раньше, чем цветковые.

Споры — очень мелкие, невидимые глазу клетки. Они очень легкие, сухие, далеко распространяются по воздуху или воде. Попадая в благоприятные условия, споры начинают расти, и из них образуется новое поколение растений.

К растениям, размножающимся и распространяющимся с помощью спор, относятся мхи, плауны, хвощи, папоротники.

Растения, размножающиеся с помощью спор, называются споровыми.

Семенные и споровые растения — представители растительного царства. Они зеленого цвета, так как в их клетках содержится хлорофилл. За счет хлорофилла растения на свету образуют органические вещества и выделяют кислород. Благодаря этому свойству растения имеют огромное значение для жизни на Земле.

Растительные ткани

Увеличительные приборы

Водоросли называют низшими растениями, их тела не состоят из отдельных органов, все клетки их тел одинаковы. Растения, тела которых состоят из разных органов (стебля, листьев), называют высшими растениями. У высших растений различают два типа органов: вегетативные — побег и корень и генеративные цветок, плод, семя, ответственные за размножение. Растения, у которых образуются семена, называют семенными. Цветковые растения еще называют покрытосеменными. Голосеменные растения образуют семена, но не цветут, поэтому у них нет плодов. Растения, размножающиеся с помощью спор, называются споровыми.

Биологический русско-английский глоссарий

Вегетативный — vegetative |ˈvɛdʒɪtətɪv|

Генеративный — generative |ˈdʒɛn(ə)rətɪv|

Источник