Половое размножение покрытосеменных растений

Видеоурок содержит многочисленные схемы, которые помогают учащимся вспомнить строение цветка. Особое внимание сконцентрировано на описании механизма двойного оплодотворения растений. Использование ярких иллюстраций способствует лучшему восприятию и привлечению внимания школьников к содержанию урока. Учащиеся познакомятся со способами опыления цветковых растений, и узнают о приспособлениях растений к различным способам опыления.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Половое размножение покрытосеменных растений»

У цветковых растений органом семенного размножения является цветок. Вспомним его строение.

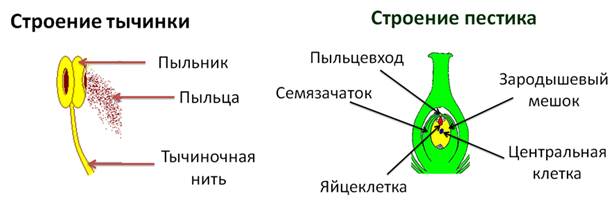

Пестик является женской частью цветка. Тычинка является мужской частью цветка. В пыльниках тычинки образуются пыльцевые зёрна, или пыльца.

Одновременно с образованием пыльцы в семязачатке пестика формируется зародышевый мешок. Каждый семязачаток одет покровом. На вершине семязачатка есть узкий канал — пыльцевход. Он ведёт к ткани, занимающей центральную часть семязачатка. В этой ткани в результате деления клеток образуется зародышевый мешок, состоящий из восьми клеток: по три клетки на полюсах, и две клетки в центре, сливаясь, образуют центральную клетку. На одном из полюсов находится крупная яйцеклетка.

Для дальнейшего развития пыльца должна попасть на рыльце пестика. Итак, опыление – это процесс переноса пыльцы с тычинок на рыльце пестика.

Если пыльца попадает с тычинки на рыльце пестика в пределах одного цветка, то такой процесс называется самоопылением. Так опыляются пшеница, рис, горох, фасоль. При самоопылении сливаются половые клетки, образовавшиеся на одном растении и, следовательно, имеющие одинаковые наследственные признаки. Вот почему потомство, образовавшееся в результате процесса самоопыления, очень похоже на родительское растение.

А если пыльца цветка одного растения переносится на рыльце пестика цветка другой особи, то происходит перекрёстное опыление. При перекрёстном опылении происходит перераспределение наследственных признаков отцовского и материнского организмов, и образовавшееся потомство может приобрести новые свойства, которых не было у родителей.

Разберёмся, как пыльца может попасть с тычинки на пестик. Чаще опыление происходит с помощью ветра или участием животных (насекомых, птиц и даже летучих мышей), а также с помощью воды и человека.

У водных растений перенос пыльцы осуществляет вода. У некоторых водных растений (элодея, валлиснерия) пыльца переносится водой. У таких растений оболочка пыльцы содержит много жирных веществ, благодаря которым пыльца плавает, не смачивается водой, не разбухает и не лопается.

Растения, которые опыляются с помощью насекомых, называются насекомоопыляемыми. Опылителями являются пчёлы, шмели, бабочки, жуки. Насекомые-опылители посещают цветки ради сбора пыльцы и нектара, которые служат для них пищей. У насекомоопыляемых растений выработался ряд приспособлений для привлечения опылителей. Многие растения имеют ярко окрашенные цветки, которые хорошо заметны на фоне зелёной листвы. Многие цветки выделяют сахаристую жидкость — нектар. У душистого табака, маттиолы цветки раскрываются в ночное время и издают приятный аромат, который привлекает ночных бабочек. Цветки рябины, наоборот, имеют неприятный запах, но он привлекает мух, которые их и опыляют. Для многих жуков пищей является пыльца, ради сбора которой они и посещают цветки. Перемазавшись в пыльце, они перелетают с одного растения на другое и переносят прилипшие к телу пылинки на рыльца пестиков соседних цветков.

Растения, у которых опыление происходит с помощью ветра, называются ветроопыляемыми. Они имеют мелкие невзрачные цветки, лишённые нектарников и в большинстве случаев, не имеющих запаха, свисающие пыльники на длинных тычиночных нитях, длинные пестики с широкими рыльцами для улавливания большого количества пыльцы. Пыльца лёгкая и образуется в большом количестве. Многие ветроопыляемые растения (орешник, ольха, берёза) растут большими скоплениями и цветут рано весной, когда на деревьях еще нет листьев, которые могли бы помешать распространению пыльцы.

Человек иногда сознательно переносит пыльцу с тычинок одного растения на рыльца пестиков другого растения. Такое опыление называют искусственным. Его осуществляют с целью выведения новых сортов и повышения урожайности некоторых растений. Переносят пыльцу чистой сухой кисточкой.

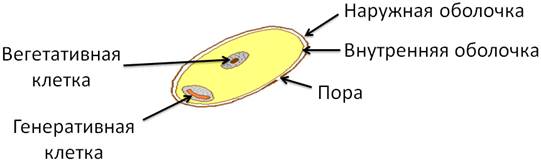

Пыльца попадает на рыльце пестика и прикрепляется к нему благодаря особенностям строения оболочки, а также липким сахаристым выделениям рыльца, к которым пыльца прилипает. Пыльца одета двумя оболочками – тонкой, внутренней, и прочной, наружной. В наружной оболочке есть более тонкие участки – поры. Наружная оболочка, как правило, неровная, с шипиками, бородавочками. Каждое пыльцевое зерно покрытосеменных растений состоит из двух клеток: вегетативной и генеративной.

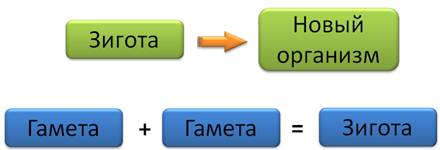

Процесс оплодотворения — очень важный биологический процесс. Под оплодотворением понимают слияние двух половых клеток — гамет. При половом размножении происходит слияние двух гамет и образуется особая клетка – зигота. Из которой в дальнейшем образуется новый организм. Запишем формулу полового размножения: гамета + гамета = зигота.

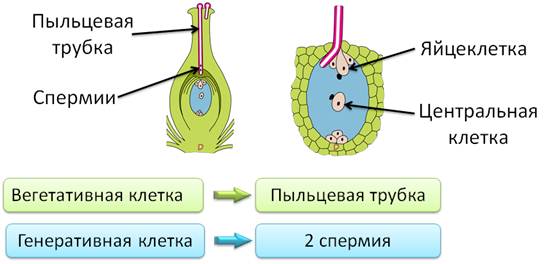

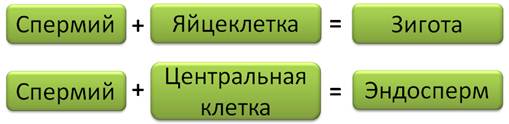

При попадании на рыльце пестика пыльцевое зерно прорастает и превращается в длинную, очень тонкую пыльцевую трубку. Пыльцевая трубка образуется в результате деления вегетативной клетки. Генеративная клетка пыльцевого зерна перемещается в пыльцевую трубку, делится и образует два спермия. Когда пыльцевая трубка через пыльцевход проникает внутрь зародышевого мешка, один из спермиев сливается с яйцеклеткой. Происходит оплодотворение, и образуется зигота.

Второй спермий сливается с центральной клеткой и образуется эндосперм, в котором накапливаются запасы питательных веществ. Они необходимы для питания и развития зародыша.

Таким образом, у цветковых растений при оплодотворении происходит два слияния: первый спермий сливается с яйцеклеткой, в результате чего образуется зигота, а второй спермий сливается с крупной центральной клеткой, и в результате образуется эндосперм. Этот процесс открыл в 1898 г. русский ботаник, академик Сергей Гаврилович Навашин и назвал его двойным оплодотворением. Двойное оплодотворение характерно только для цветковых растений.

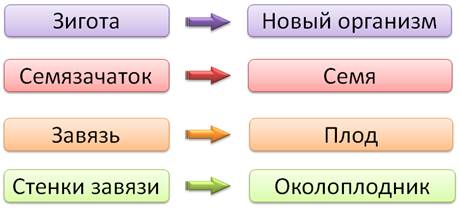

Разберёмся, что же происходит с цветком после двойного оплодотворения. Сначала начинает образовываться эндосперм и в его клетках постепенно накапливаются запасные питательные вещества. После этого начинает делиться зигота. Из зиготы образуется зародыш — зачаток нового организма. Для своего развития он использует питательные вещества, накапливающиеся в клетках эндосперма.

После оплодотворения весь семязачаток разрастается и превращается в семя.

Параллельно с развитием семени завязь преобразуется в зрелый плод.

Стенки завязи образуют стенку плода — околоплодник. Околоплодник защищает семена от неблагоприятных воздействий.

Если в образовании плода принимают участие только стенки завязи, то такой плод называется истинным (горох, томат). В образовании плода могут участвовать разросшиеся цветоложе, основания тычинок и лепестков. Такие плоды называются ложными (шиповник, яблоко).

Внутри плода развиваются семена. Таким образом, плод состоит из околоплодника и семян.

Источник