Особенности вегетативного размножения: размножение целыми листьями, листовыми черенками и почками

Размножение листьями является разновидностью вегетативного размножения растений.

Такой способ размножения распространен в природе, однако чаще всего им пользуются люди с целью возделывания декоративных растений и сельскохозяйственных культур.

Вегетативное размножение является достаточно эффективным способом воспроизведения растительных организмов. Дело в том, что в этом случае необязательно наличие генетического материала другой особи. Несомненным плюсом является и то, что вегетативным способом растения размножаются очень быстро, при этом происходит экономия ресурсов организма: энергетических и физиологических.

Но есть и определенные минусы. Например, такой способ размножения не позволяет говорить о генетическом разнообразии. Также существует высокий процент гибели особей на ранней стадии развития, поскольку наблюдается зависимость вегетативного размножения от многочисленных факторов окружающей среды, а среди них — и человека.

В большинстве случаев размножение растений происходит черенками, но и вегетативное размножение листьями тоже широко встречается.

Размножение растений листьями

Есть несколько вариантов размножения при помощи листьев:

- размножение целыми листьями. К примеру, так размножаются бегонии и сенполии. Чтобы получить новое растение, целый лист достаточно поставить в воду и дождаться, когда появятся придаточные корни или придаточные почки. Затем новое растение пересаживают в землю;

- размножение листовыми черенками. Для осуществления процесса размножения в этом случае хватает только части листа. Королевская бегония, например, размножается путем вырезания части листа с самой крупной жилкой. Есть и другой пример — сансевиерия. Ее листья разрезают на несколько частей, каждую из которых ставят в воду;

- размножение придаточными почками и их детками. Таким образом размножается бриофиллюм: его почки похожи на маленькие растения. Когда они опадают на землю, то укореняются и становятся самостоятельными растениями.

В некоторых случаях растения могут размножаться при помощи культуры тканей. Это тоже один из вариантов вегетативного размножения. Зачастую культуру тканей формируют при помощи листьев.

Культура тканей представляет собой рост растительных клеток на искусственной среде.

Для всех растительных клеток характерно такое свойство как тотипотентность.

Тотипотентность представляет собой свойство клеток, при котором они развиваются в нормальное растение в результате использования фитогормонов.

Благодаря такому способу культуры тканей доступно клонирование растения. Клонирование, в том числе, применяется в случае размножения ценных сортов растений, а также для оздоровления посадочного материала.

Размножение целым листом

Наиболее частым вариантом размножения является размножение целым листом с черешком. Это происходит следующим образом:

- определяется взрослый и здоровый лист;

- затем этот лист срезают у основания растения;

- длина черешка должна быть 3-4 см, при этом он обрезается строго поперек и обмакивается в раствор фитогормона.

- затем в почве делают углубление, лист сажается в лунку — нижняя сторона листа должна быть обращена в почву, а сам лист не должен касаться почвы;

- после этого горшок нужно накрыть банкой. Каждый день ее нужно приподнимать ненадолго — для проветривания. Как только лист укореняется, банку убирают.

Размножение листом без черенка

Способ размножения листом без черенка пригоден для размножения суккулентов: эчиверии, толстянки, бегонии. В нижней части нужно сделать надрез жилки листа. В случае мясистых листьев перед началом манипуляций их нужно подсушить, а почву покрыть влажным песком. Если листочки мелкие, то их кладут на песок плашмя, слегка вдавливая в почву.

Рассаживание в разные горшки новых растений осуществляется после того, как они дадут корни, а также молодые розетки или побеги.

Есть растения, которые довольно сложны в пересадке. К примеру, очиток. При пересадке очитка Морганы, хрупкие листья мгновенно отваливаются, в результате чего побег попросту «лысеет». Поэтому такие растения лучше всего изначально сажать в постоянный горшок без последующей пересадки. Все, что нужно — положить листик на земли, поддерживать влажность и хорошее освещение. Если почва склонна к пересыханию, то листья нужно чем-то накрывать.

Наиболее распространенный способ размножения листьями — размножение частью листа. Так чаще всего размножают бегонию или алоэ. Для этого листья нужно разрезать на кусочки максимум 5 см в длину, а затем посадить их во влажный и теплый песок либо субстрат (здесь важна рыхлая структура).

Чтобы лист не падал на почву можно использовать поддерживающую палочку. Кусочки листьев дают корешки и образуют молодой растительный побег в случае поддержания постоянной температуры (около 30-32 градусов), осторожного полива и оптимального освещения.

При размножении частью листа температура воздуха и почвы нужна выше, так как испаряющая поверхность растения достаточно небольшая.

В случае деления листа на части с целью дальнейшей их посадки не имеет значения какой стороной фрагмент листа опускают в землю. Корни могут образоваться с любой стороны листа. При этом, нельзя говорить о 100-процентном укоренении листа: обычно это всего лишь 50%.

Лучше укореняются листья, посаженные в чистый вермикулит. Это может быть связано с тем, что чистый вермикулит не содержит органические элементы, не гниет, хорошо впитывает воду и хорошо ее отдает. В этом случае растение не нуждается в особенном уходе. Достаточно периодически опрыскивать субстрат.

Пересадка листа в землю происходит при отрастании молодых листьев. Однако делают это с особой осторожностью, так как сформированные в таком субстрате корни имеют множество пушистых волосков, которые называются водяными корешками. Когда растение пересаживается в землю, такие корешки быстро сохнут, что заметно тормозит рост всего растения. В некоторых случаях растение погибает.

Чтобы этого не произошло, в земле делают лунку, куда сажают листок с корешками и частью вермикулита. При этом важно не растрясти корни и первые дни обеспечить притенение от солнечных лучей.

Какие растения размножаются семенами изучают в 3 классе.

Источник

Естественное вегетативное размножение

Под естественным вегетативным размножением понимают размножение вегетативными органами или их частями, происходящее в природе без вмешательства человека. Оно осуществляется различными способами (рис. 234).

Размножение делением клетки у одноклеточных водорослей или случайным отделением от таллома отдельных участков у многоклеточных водорослей, грибов, лишайников. В результате чрезвычайной способности к регенерации эти участки развиваются в самостоятельные растения. Очень часто при разрушении старых частей таллома более молодые его ветви обособляются и становятся самостоятельными организмами. Так могут размножаться и цветковые растения. Ряски, например, из нескольких перезимовавших особей дают потомство, занимающее площади в сотни квадратных метров. Таким же образом размножаются и элодея канадская (канадская чума), многие ивы. Обычно после паводка по берегам рек можно увидеть много укоренившихся побегов ив.

Выводковые почки — это специализированные придаточные почки, которые дают начало новым особям. Формирование выводковых почек характерно как для слоевцовых растений (водоросли, печеночники), так и для высших споровых и цветковых. Образуются они на жилках листьев (папоротник асплениум) или на хлыстовидно оттянутых верхушках листьев (так называемый странствующий папоротник из сем. Асплениевых — Camptosorus rhizophullus); в пазухах листьев (чистяк, некоторые виды лилий); по краю листа (у бриофиллюма — Bryophyllum). По краю зубчатого листа бриофиллюма в каждой выемке формируется придаточная почка, здесь же прорастающая в побег (2-3 листочка и 1-2 придаточных корешка). Осыпаясь, они легко укореняются, давая массовый «самосев». У зубянки (Dentaria) выводковые почки видоизменены в луковички, а у горца живородящего — в стеблевые клубеньки.

Выводковыми почками часто называют небольшие вегетативные побеги, образующиеся в пазухах листьев, в соцветиях, укореняющиеся при опадении. Это явление свойственно для растений полярных районов, высокогорий и степей — мятлик степной (Роа bulbosa), некоторые камнеломки (Saxifiaga), очитки (Sedum), арктические овсяницы (Festuca). Такие растения называют живородящими, хотя и не совсем точно. Истинное живорождение характерно для мангровых растений и выражается в прорастании семян на материнском растении. Молодое растеньице падает на грунт в момент отлива и ко времени следующего прилива достаточно прочно закрепляется в субстрате.

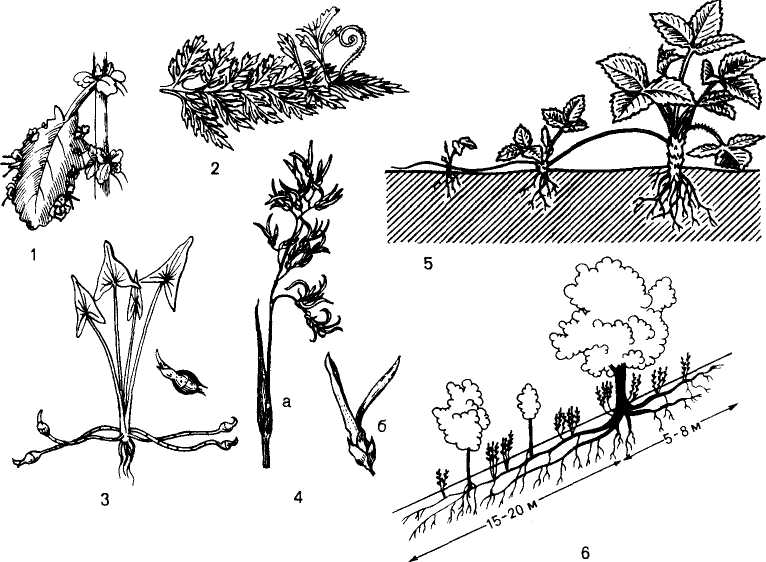

Рис. 234. Способы вегетативного размножения:

1 — выводковые почки на листе Bryophyiluma; 2 — часть листа с выводковыми почками папоротника Asplenium; 3 — зимующие почки у стрелолиста; 4 — соцветие с выводковыми почками у мятлика луковичного (Роа bulbosa): a — общий вид соцветия, б — выводковая почка; 5 — ползучие побега (усы) у земляники; 6 — корневые отпрыски горной яблони

Зимующие почки образуются на вершинах стеблей или на особых боковых побегах у многих водных, главным образом плавающих, растений. Зимующие почки — гибернакулы (лат. hibernum — зима) формируются у пузырчатки, телореза, лягушатника, урути, некоторых рдестов. Осенью в них накапливается крахмал и они вместе с материнским растением или отделившись от него опускаются на дно. Весной, отделившись от перегнивших растений, зимующие почки всплывают (так как имеют воздухоносные полости) и развиваются в новые растения.

Размножение при помощи надземных ползучих побегов (плети, усы, столоны) происходит у земляники, костяники, некоторых лапчаток, живучки ползучей, будры и др. Годичный прирост каждой плети может достигать 1,5 м (у земляники), а число новых особей в течение двух лет увеличивается до 200 и более. Надземные ползучие побеги экологически представляют собой переход от вертикальных стеблей к корневищам. Стелясь по поверхности субстрата, они в узлах образуют придаточные корни и здесь же, в пазухах листьев — почки, из которых развиваются вертикальные облиственные побеги. После отмирания междоузлий ползучих побегов новые растения теряют связь с материнским.

Размножение корневищами наблюдается у большинства многолетних трав. На коротких корневищах почки сближены, поэтому надземные побеги, развивающиеся из них, скучены. На удлиненных корневищах почки достаточно удалены друг от друга, поэтому надземные побеги рассредоточены. При отмирании корневища новые особи существуют самостоятельно. Ежегодный прирост корневищ составляет у ветрениц и душицы 5-10 см, у тысячелистника, полевого хвоща — 10-15, пырея ползучего — до 30, иван-чая – 85-100, а у сахалинской гречихи – 150-300 см. Размножение корневищами сохраняет почти неизменным видовой состав лугов, скашиваемых во время цветения злаков, которые из-за этого не могут размножаться семенами.

Размножение луковицами характерно для многих травянистых, большей частью однодольных растений (луки, чеснок, тюльпаны, гиацинт, нарцисс, лилии и др.).

Луковицы образуются под землей (тюльпан, луки), в пазухах надземных стеблей (зубянка) или в соцветиях (чеснок). Дикий чеснок способен образовывать до 600 кг луковичек (для сравнения — при посеве пшеницы на 1 га высевают до 100 кг зерновок).

Размножение клубнями происходит у небольшого числа растений (картофель, земляная груша, кувшинка и др.). Клубень — это однолетний подземный побег растения с утолщенным стеблем, часто сферической формы. О стеблевой природе клубней свидетельствуют пазушные почки, из которых на следующий год вырастают новые побеги. Клубни могут быть и корневого происхождения (георгин) — подземные и надземные.

Размножение корневыми отпрысками очень распространено в природе у дикорастущих растений и широко используется в практике лесоводства и агролесомелиорации. При нанесении ран на корнях образуется большое количество придаточных почек, из которых развиваются новые особи. Такие растения очень ценны для облесения эродированных склонов, оврагов, восстановления леса после рубки. Хорошо развита способность образовывать корневую поросль у айвы, терна, маслины, розы, сирени, осины, боярышника, осота полевого и других. Поросль может быть не только корневой, но и пневой. Из спящих почек в основании стебля развивается мощная поросль, укореняющиеся экземпляры которой способны заменить срубленный материнский ярус.

Способность формировать отводки в естественных условиях обнаруживают пихты, липы, крыжовник. В местах соприкосновения с почвой нижние ветви образуют придаточные корни и начинают существовать как самостоятельные организмы.

Источник