6. Половое размножение цветковых растений. Опыление

Все процессы полового размножения цветковых растений происходят в цветке , а точнее в его главных частях — тычинках и пестиках . Эти органы цветка предназначены для двух важнейших процессов — опыления и оплодотворения .

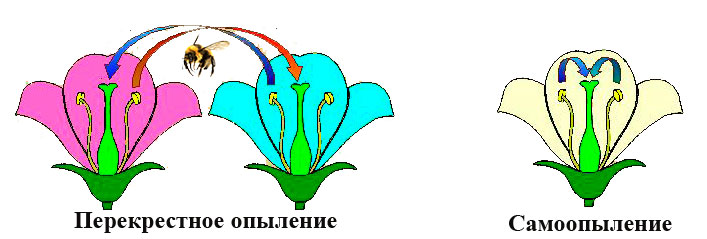

Опыление — процесс, во время которого пыльца с пыльников тычинок растения переносится на рыльце пестика.

1. При самоопылении происходит перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика в одном цветке. Так опыляются овёс, пшеница, ячмень, фасоль, горох, хлопчатник.

Самоопыление чаще всего совершается до распускания цветка (в бутоне). Имеются растения, у которых цветы вообще не распускаются.

2. При перекрёстном опылении пыльца, созревшая на одном цветке, попадает на рыльце пестика другого цветка.

Такое опыление может происходить между различными цветками одного растения или разных растений. Перекрёстное опыление совершается при помощи ветра, насекомых, воды, птиц.

С помощью ветра происходит опыление у кукурузы, ржи, подорожника, тополя, дуба, крапивы и многих других растений.

Такие растения обычно растут большими группами, например, заросли крапивы, дубравы. Многие ветроопыляемые растения цветут рано весной, когда на деревьях ещё нет листьев.

У растений, цветочную пыльцу которых переносит ветер, цветки мелкие, в основном без околоцветника, часто собранные в соцветия. У таких цветков обычно длинные тычиночные нити, а пыльца сухая и лёгкая. Пыльцы образуется очень много, но большая её часть на рыльца пестиков не попадает. На рисунке изображено, как мужские цветы, собранные в серёжковидные соцветия, раскачиваются на ветру и рассеивают пыльцу.

Опыление при помощи насекомых является наиболее распространённым в природе способом опыления. Насекомые, питаясь выделяемым растениями нектаром и пыльцой, облетают много растений, чтобы обеспечить себя пищей, одновременно перенося на своём теле пыльцу от одного цветка к другому.

У насекомоопыляемых растений выработался ряд приспособлений для привлечения опылителей. Цветки многих растений крупные, с яркими околоцветниками, хорошо заметные издалека. Мелкие цветки обычно собраны в соцветия. Часто цветки имеют запах или выделяют нектар.

У некоторых растений строение цветков совпадает по размерам и форме со строением тела насекомого, которое его опыляет. Пыльца обычно устроена так, что легко прилипает к поверхности насекомого.

Весной часто в сады выставляют пчелиные ульи. Пчёлы собирают нектар и пыльцу с цветущих деревьев и опыляют их. Урожай значительно увеличивается.

Источник

Опыление и оплодотворение растений. Половое размножение

Половое размножение характерно для большинства растений, за исключением некоторых водорослей.

Опыление — это перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика. Различают перекрестное опыление и самоопыление (рис.1).

При самоопылении происходит перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика в пределах одного и того же цветка.

В природе самоопыление происходит редко, зачастую еще в бутонах, до раскрытия цветка (пшеница, горох, фасоль, фиалка, томат). Главное преимущество самоопыления — оно не зависит от погодных условий и насекомых, поэтому осуществляется при любых условиях. Не все обоеполые цветки являются самоопыляющимися. Большинство растений дают полноценные семена только при перекрестном опылении.

Опыление, при котором пыльца тычинок одного цветка попадает на рыльце пестика другого, называют перекрестным. Перекрестное опыление осуществляется насекомыми и ветром. Реже — птицами, летучими мышами и водой.

Строение цветков насекомоопыляемых растений разнообразно (вишня, слива, яблоня, сирень, роза и многие другие). Они имеют ярко окрашенный или белый венчик и сильный запах. Цветки крупные или собраны в соцветия.

Запах цветков и их яркая окраска привлекают насекомых. Пчелы, шмели, мухи, бабочки, жуки и муравьи питаются пыльцой и нектаром цветка. Нектарники, расположенные в глубине цветка, выделяют нектар до тех пор, пока цветок не завянет. Тело насекомого, пытающегося добраться до нектарников, обильно покрывается пыльцой. Перелетая с одного цветка на другой в поисках пищи, они переносят прилипшую к их телу пыльцу с тычинок одних цветков на рыльца пестиков других.

Опыление ветром возникло в процессе эволюции как приспособление к неблагоприятным условиям. Надежда на немногочисленных тогда мух, бабочек, пчел и других насекомых была слабой. Позже насекомых стало больше. Но наряду с насекомоопыляемыми растениями, существуют опыляемые ветром. Это многие злаковые травы лугов, степей и саванн, обитатели леса (береза, ольха, осина, дуб, орешник), пустынь и полупустынь (полыни, солянки) (рис.2).

У ветроопыляемых растений бывает очень много пыльцы. Она легкая, сухая и мелкая. Околоцветник отсутствует или плохо развит и не препятствует движению ветра. Перистые рыльца пестиков приспособлены к улавливанию пыльцы. Тычиночные нити длинные и свисающие. Раскачиваясь на ветру, они распыляют зрелую пыльцу.

Большинство ветроопыляемых растений цветет до распускания листьев, что облегчает опыление. Но оно зачастую зависит от погоды. В облачные, дождливые дни осадки смывают пыльцу и тем самым снижают урожай.

Искусственное опыление осуществляет человек, перенося пыльцу с тычинок на рыльца пестиков. Такое опыление требует больших затрат времени и трудно осуществимо на больших площадях. Чаще всего к нему прибегают при выведении новых сортов.

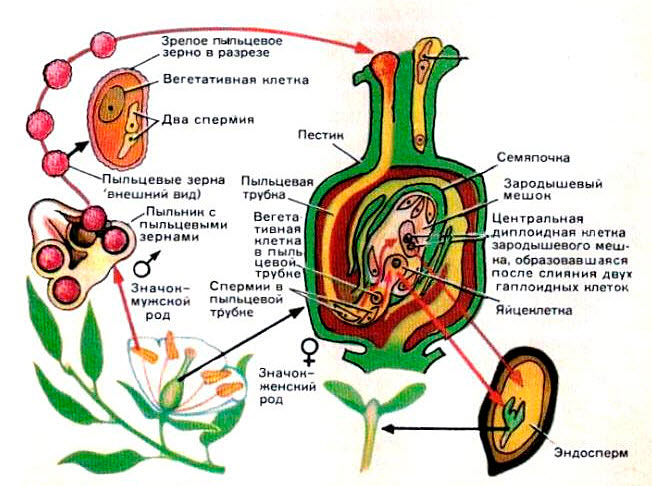

Оплодотворение (рис.2) происходит после опыления.Пыльца, или пыльцевое зерно, попав на рыльце пестика, выделяющего липкую жидкость, прорастает, образуя длинную, тонкую пыльцевую трубку. Пыльцевая трубка, постепенно удлиняясь, продвигается по столбику рыльца по направлению к завязи (нижняя, важнейшая часть пестика). В завязи образуются семязачатки (семяпочки). Снаружи они защищены покровами, а внутри находится зародышевый мешок, состоящий из нескольких клеток.

Одна из клеток в зародышевом мешке — яйцеклетка, это женская половая клетка (женская гамета). Другая — крупная центральная клетка.

В пыльцевой трубке находятся две маленькие мужские половые клетки (мужские гаметы) — спермии. Когда пыльцевая трубка достигает семязачатка и врастает в него, один спермий сливается с яйцеклеткой. Слияние двух половых клеток (гамет) называется оплодотворением. Из оплодотворенной яйцеклетки впоследствии разовьется зародыш растения. Второй спермий сливается с крупной центральной клеткой. Из нее образуется ткань эндосперм. В клетках этой ткани накапливаются питательные вещества для развития зародыша. Покровы семязачатка превращаются в семенную кожуру. Таким образом два одинаковых спермия сливаются с двумя разными женскими гаметами. Происходит двойное оплодотворение (открыл у лилейных русский ученый в 1898 г. Г.Навашин). После оплодотворения образуется семя, которое состоит из зародыша, запасающей ткани (эндосперма) и семенной кожуры. Из стенки завязи образуется плод.

Опыление — перенос пыльцы на рыльце пестика. Бывает самоопыление — внутри закрытого цветка (горох, пшеница) и перекрестное: насекомыми — цветки яркие, с запахом (яблоня, сирень, роза); ветром — цветки без околоцветника, распускаются до появления листьев, много мелкой легкой пыльцы (береза, дуб, полынь). Искусственное опыление проводит человек. После опыления происходит оплодотворение — процесс слияние мужских и женских половых клеток — гамет. Двойное оплодотворение — два спермия из пыльцы, достигнув завязи пестика по пыльцевой трубке, оплодотворяют две женские гаметы. При слиянии яйцеклетки и спермия образуется зародыш. При слиянии второго спермия и центральной клетки образуется эндосперм (запас питательных веществ). Из покровов семязачатка образуется кожура семени, а из стенки завязи пестика — плод.

Источник