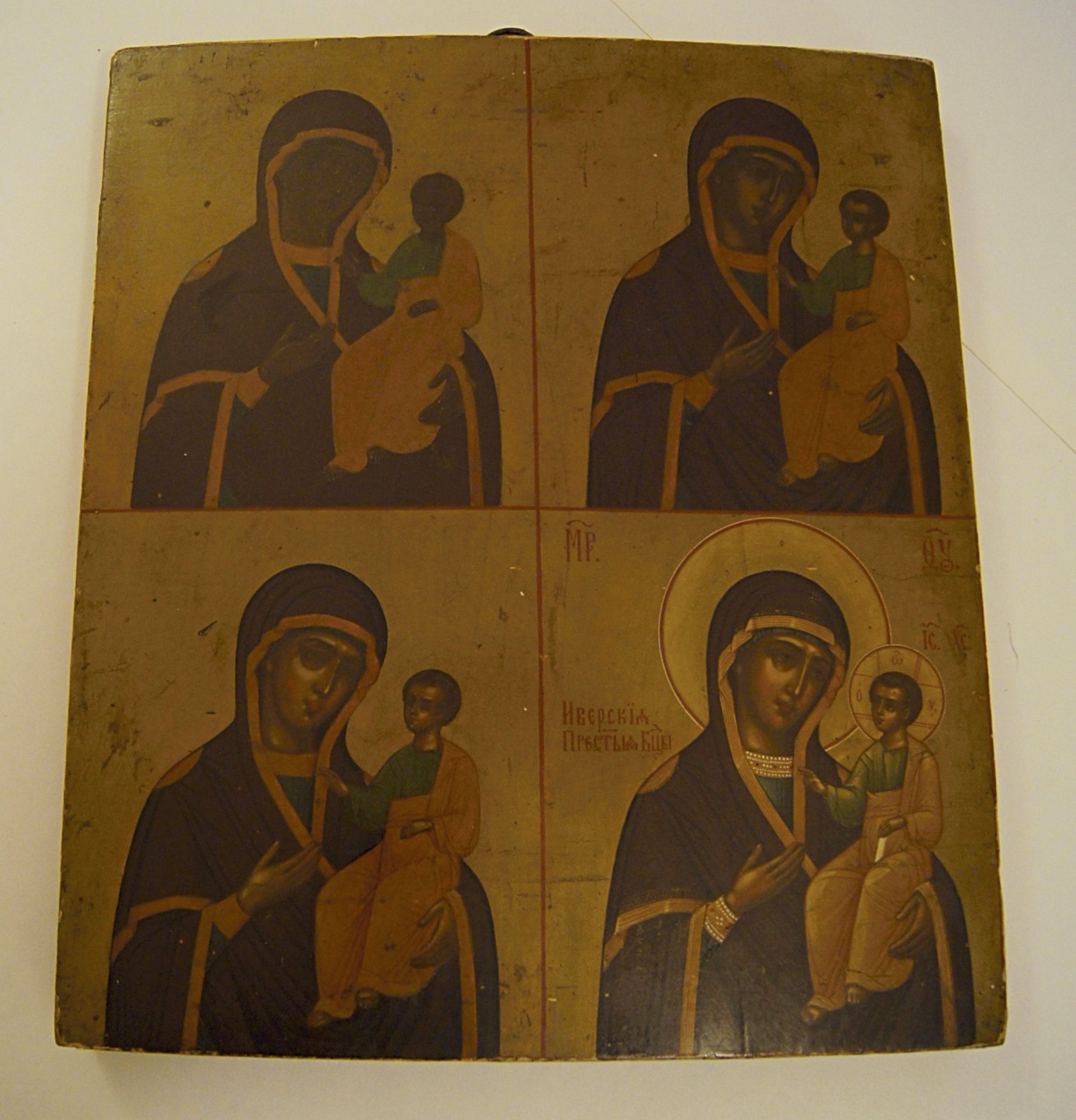

Икона Иисус Христос

Необычный мастер – класс откроет всем желающим овладеть этим видом искусства тонкий мир иконописной живописи со своими порядками и правилами. Постичь данное мастерство не так уж и сложно, если подойти к делу с терпением и любовью.

Для творчества нам понадобятся материалы:

— доска (в данном случае 15*20 см);

— шкурка;

— акриловая краска белого цвета (в качестве грунта);

— гуашь (лучше приобретать отдельные баночки гуаши, в том числе золотой цвет);

— клей ПВА;

— кисти разных размеров (желательно белка или колонок);

— лак для работ по дереву (матовый или полуматовый);

— икона или фотография, картинка или православный календарь с чего будем делать список иконы.

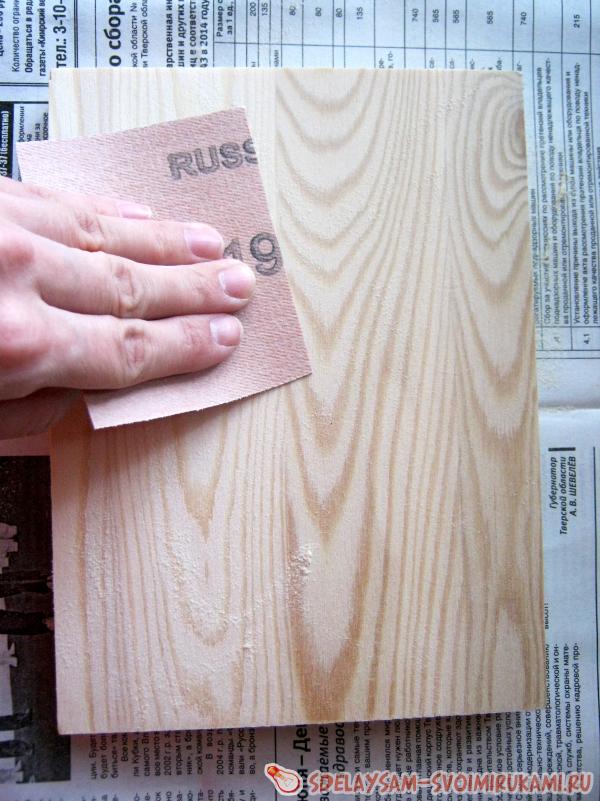

1. Перед началом работы лучше прочесть молитву или просто произнести : «Господи, благослови». Так дело пойдет быстрее и качественнее. Теперь нам нужно отшлифовать доску. Для этого берем шкурку по толще и круговыми движениями шлифуем поверхность. Шкуркой – нулевкой доводим доску до гладкого состояния.

2. Акриловая краска накладывается на поверхность доски в два-три слоя. При необходимости ее можно развести водой 1:1. Далее нужно отшлифовать досочку до идеального состояния.

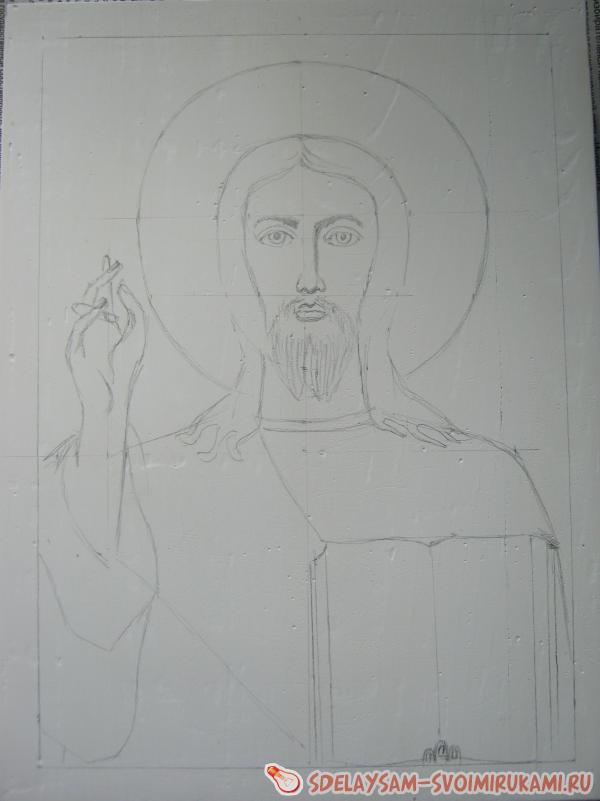

3. Третий этап очень ответственный. Нам необходимо сделать рисунок Иисуса в карандаше. Тут нужно соблюдать все пропорции. Если возникают сложности, воспользуйтесь калькой – переведите рисунок на нее, а затем приложите к доске и обведите, он отпечатается.

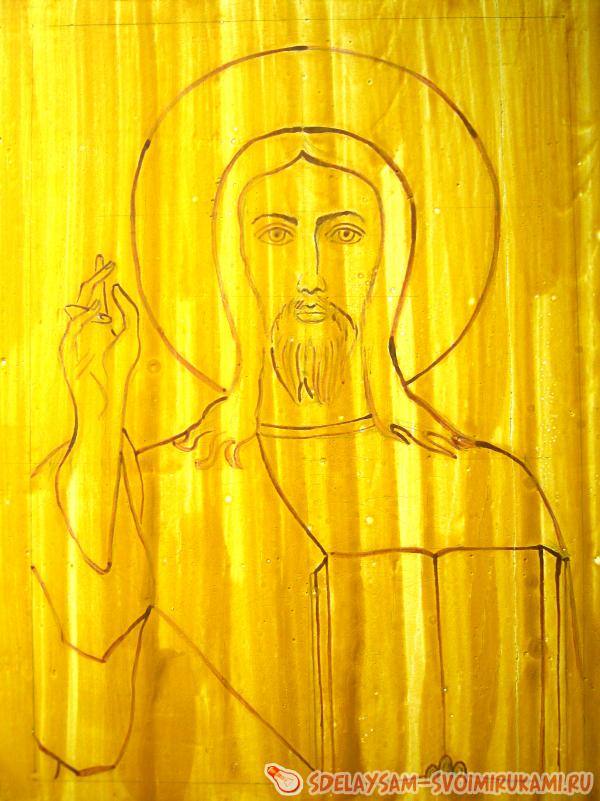

4.На четвертом этапе нужно развести краску цвета охра с водой и клеем ПВА и в один-два слоя закрасить доску. Это делается для того, чтобы тона будущей иконы не были слишком яркими и открытыми. Карандашный рисунок должен просвечивать, поэтому краску накладываем прозрачными слоями. Теперь коричневой краской обводим рисунок по контуру. Для этого берем самую тонкую кисть.

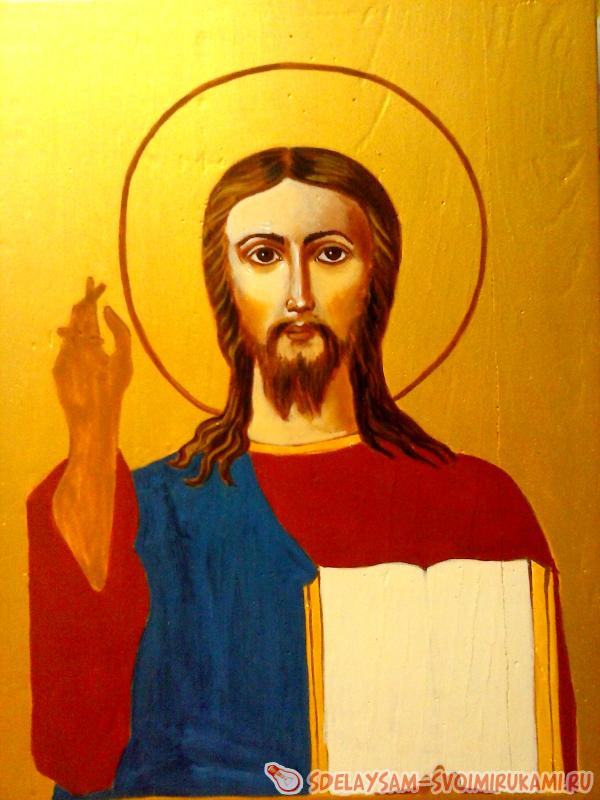

5. На пятом этапе можно немного отдохнуть и вспомнить детство. Сейчас мы будем делать примерно то, что делают дети в раскрасках. Заполняем икону цветом. Каждый фрагмент наполним самым темным цветом, (в краску обязательно добавляем немного клея ПВА) какой есть на иконе. Например, лик, на нем есть более темные и светлые тона. Значит, нам нужно взять самый темный тон и заполнить лик цветом. В данном случае темно – коричневый цвет. Это делается для того, чтобы на следующим этапе высветлять фрагменты.

Точно также поступаем с другими частями рисунка – одеждой, волосами и.т.д. Накладываем краску в два-три слоя. На данном этапе главное аккуратность. Помним о том, что цвета в иконе не должны быть яркими, поэтому можно приглушать их охрой. Фон закрашиваем золотой краской.

6.Шестой шаг – самый трудоемкий и ответственный. Нам нужно придать объем рисунку за счет высветления фрагментов. Начнем с лика. Берем краску цвета охра, смешиваем ее с белой и постепенно высветляем зоны скул, лба, носа. Добиться плавного перехода получится не за один раз. Высветлять будем до тех пор, пока лик не приобретет объемную форму. Также придаем объем складкам на одежде и другим фрагментам. Не забываем добавлять в краску клей, чтобы предыдущие слои не подмывались.

8.Теперь нужно нанести лак на икону. Выбирайте матовый или полуматовый лак для дерева. Так икона не будет бликовать. Наложите лак в два-три слоя, просушите. Обязательно освятите икону в храме. Бог в помощь!

Источник

Рисовать на дереве иконы

Павел Корин родился в семье иконописца и сам закончил иконописную школу. А еще он был страстным коллекционером. Он собирал предметы искусства и иконы, а когда в Палехе массово начали закрываться иконописные мастерские, вместе с братом Александром спасал из них прориси.

В коллекции Павла Дмитриевича сохранилось множество иконописных инструментов. На их основе мы расскажем, как создавались иконы.

Ученики иконописных мастерских начинали с малых шагов: учились писать отдельные элементы иконы — горки, деревья, руки, ноги, одежду, и только потом переходили к ликам. В зависимости от способностей ученики становились «личниками» (иконописцами, специализирующимися на изображении открытых частей тела, например, лиц, рук) или «доличниками» (иконописцами, пишущими одежду, пейзажные и прочие элементы иконы). Во время обучения будущие иконописцы пользовались своеобразными учебными материалами.

Видок — дощечка, на которой показаны названия основных элементов иконописной доски, орнаментов и цветов краски.

В иконописных мастерских часто пользовались уже готовыми образцами рисунка или снимали прориси с других икон. Снятие прориси или перевода происходило следующим образом. Контур иконы переводили на белую бумагу или кальку. Сначала из черного пигмента (сажа, жженая кость) и чесночного сока или меда готовили краску. Протирали старую икону смесью желтка и кваса — иначе краска не ложилась. После того, как раствор высыхал, тонкой кисточкой прорисовывали все контуры. Рисунок должен был просохнуть. Затем на икону «придували», то есть, согревали ее своим дыханием, чтобы краска стала липкой. Сверху клали чистый лист бумаги и плотно прижимали: на бумаге оставался контур иконы.

Размер доски должен соответствовать размеру прориси. Хотя для изготовления иконописных досок использовались разные породы деревьев, чаще всего предпочтение отдавалось липе, так как доски из липы относительно легки в обработке.

Сначала на иконописную доску наклеивалась паволока— льняная или хлопковая ткань, которая сохраняла левкас и красочный слой от разрыва, в случае появления трещины на доске. После просушивания доски поверх паволоки накладывался грунт — левкас, специальный раствор на основе мела или алебастра, смешанного с клеем животного происхождения. Это мог быть рыбный клей или мездровый (на основе высушенных и измельченных шкурок животных). Слои левкаса наносились тонко, равномерно рукой или шпателем, каждый последующий слой наносился после того, как высыхал предыдущий, когда грунт достигал нужной толщины и окончательно высыхал, шлифовали его до гладкости.

Традиционно существовали два способа нанесения контура на левкас. Первый называется «на отлип»: когда элементы, перенесенные на бумажную прорись, вы переводите на кальку, а затем, аккуратно приложив новую просись на доску, начинаете «придувать».

Второй способ — работа с припорохом. Рисунок с прориси наносили карандашом на кальку, затем ее клали поверх двух-трех листов бумаги и делали частые мелкие проколы по контуру. Затем закрепленную на иконописной доске кальку с дырочками и нужно было припорошить сверху черным пигментом с помощью тампона из марли (мешочка с толченым углем). Просеянный сквозь отверстия порошок оставлял на левкасе контур будущей иконы.

Иногда иконописцы обходились и без кальки: по самой прориси делали проколы и превращали ее в припорох. В собрании дома-музея Павла Корина хранятся именно такие припорохи на бумаге, где проколы идут как по чистому листу, так и по контурному рисунку.

Все нанесенные линии прорисовывали тушью, чтобы рисунок был графически четким. Нимбы и круглые элементы иконы можно прорисовать циркулем. Уже на иконописной доске по контуру или в тех местах, где будет темный цвет, иногда процарапывали рисунок иглой.

Источник

Как написать икону

Икона Матери Божией Знамение. С чего начать писать икону?

После нанесения на грунт прориси, процесс написания иконы разделяется на несколько последовательных этапов: 1) раскрытие иконы (закладка основных тонов); 2) роспись; 3) пробела – высветление одежд, зданий, горок и пр. ; 4) охрение – высветление ликов и волос с последующей их обработкой (подрумянкой, притенениями и пр.); 5) нанесение ассиста.

Роскраш иконы. Как готовить эмульсию для разведения натуральных пигментов.

Когда рисунок готов, икона, как говорят иконописцы, «раскрывается». Раскрыть икону – значит, заложить основные тона. При решении этой задачи необходимо помнить, что каждая икона имеет свой особый целостный колорит, который следует беречь. Поэтому не рекомендуется брать цвета или произвольно, или с цветных репродукций; это не рекомендуется особенно начинающим знакомиться с иконописью. Лучше иметь под рукой, хотя и небольшой художественной ценности, подлинную икону и с нее копировать.

Начинать надо с простых изображений, например, отдельных святых и переходить к более сложным. Раскрываются сначала основные тона, то есть те, которые наносятся прямо на левкас и лежат в основе последующей работы – высветлений и притенений. На иконах можно наблюдать тона, наложенные и густо-равномерно (достигается нанесением краски в 2–3 слоя), и легко – «наливом», то есть жидко или даже прозрачно – «водка», часто и не вполне равномерно. Лучше всего покрыть один раз, но «в силу», чтобы левкас слегка просвечивал. Начинать закладку тонов лучше с тех, которые на иконе занимают большую площадь по сравнению с другими; во всяком случае с «доличного», то есть с того, что пишется до ликов. После раскрытия всех тонов общий колорит иконы должен подсказать, каков должен быть в основном и тон ликов. Если общий колорит изображения решен в холодных тонах, то основной тон ликов должен быть теплым, и наоборот. При нанесении тонов следует закрывать и черные линии прориси.

Как ставить описи и пробела на иконе.

После того как икона «раскрыта», по едва просвечивающейся под тоном прориси прописываются все лики и контуры рисунка. Этот процесс в иконописи носит название «росписи».

Если икона «оглавная», то есть на ней есть один или одни лики и совсем немного изображены плечи, то роспись надо начинать с ликов. Если икона «поясная» (святой изображен до пояса) или какая другая, роспись делается прежде по «доличному». Цвет росписи бывает или в том же тоне, что и основной, лишь немного темнее, или другой. Например, по санкирю зеленоватого оттенка роспись дается жженой сиеной с умброй или жженой умброй и т.п. При росписи контуров и складок одежд необходимо обращать особое внимание на их живописность и не впадать в сухость и однообразие линий. Кисть при этом держится перпендикулярно к поверхности, на которой работают.

Источник