Сегментарное строение бронхиального дерева

Основы анатомии трахеобронхиального дерева (ТБД)

Большая часть трахеи располагается в области шеи. Трахея является продолжением гортани, и заболевания одного органа часто поражают и другой. Поэтому трахеобронхиальная система представляет особый интерес для оториноларингологов.

Практикуемые ими эндоскопические методы диагностики и лечения болезней уха, носа и горла (ларинготрахеобронхоскопия) используются также другими специалистами, в частности пульмонологами, грудными хирургами (бронхоскопия). Ниже приводится краткий обзор анатомии трахеобронхиального дерева и его заболеваний, представляющий интерес для оториноларингологов и иллюстрирующий взаимосвязь с другими дисциплинами.

Трахея прикреплена к перстневидному хрящу, который соответствует наиболее узкой части дыхательных путей и движется в такт движениям дна полости рта и сокращениям шейных мышц. У взрослых она имеет длину 10-13 см, зияние ее просвета поддерживается 16-20 подковообразными хрящевыми полукольцами. Задняя стенка трахеи имеет перепончатое строение и примыкает к пищеводу.

Киль трахеи, который соответствует началу обоих главных бронхов, расположен на уровне позвонка Th4. Он имеет угол, открытый книзу и равный 55°. Правый главный бронх расположен под углом примерно 17° к срединной плоскости, а левый главных бронх — под углом 35°.

Бронхиальное дерево состоит из экстра- и интрапульмональной части. Подковообразные полукольца трахеи постепенно переходят в полные кольца стенки главных бронхов и их более дистальных отделов. В стенке бронхиол хрящи отсутствуют, она состоит только из спиралевидных мышц. Изменение просвета бронхов обусловлено бронхиальной мускулатурой, в бронхах среднего и малого калибра — также бронхиальными венами.

Трахея и бронхи выстланы слизистой оболочкой, складки которой постепенно разглаживаются к периферии, пока она не переходит в однослойный кубический эпителий бронхиол.

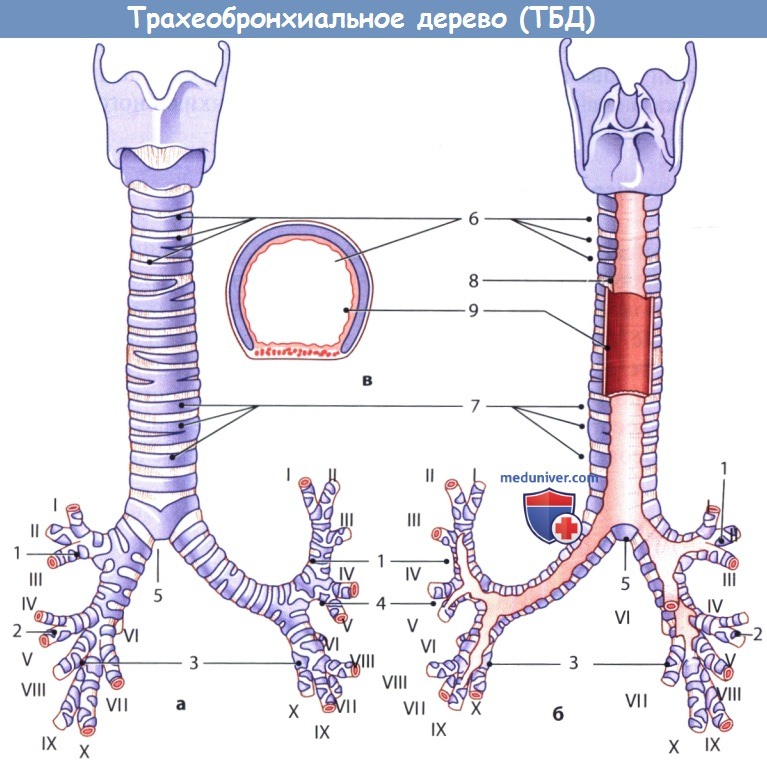

a-в Трахеобронхиальное дерево. Номенклатура сегментарных бронхов.

Правое легкое: 1 — верхний долевой бронх: I — верхушечный (апикальный), II — задний, III -передний.

2 — средний долевой бронх: IV — боковой: V — медиальный; VI — верхний сегментарный;

VII — медиальный базальный; VIII — передний базальный; IX — латеральный базальный; X — задний базальный.

Левое легкое: 1 — верхний долевой бронх: I — верхушечный (апикальный); II — задний; III — передний.

4 — бронх язычкового сегмента: IV -верхний; V — нижний.

3 — нижний долевой бронх: VI — верхний сегментарный; VII — медиальный базальный; VIII — передний базальный; IX — латеральный базальный; X — задний базальный.

5 — бифуркация трахеи; б — хрящи трахеи; 7 — кольцевая связка; 8 — мембранозная часть стенки с железами трахеи и мышца трахеи; 9 — слизистая оболочка. а Вид спереди.

б Вид сзади с частично фенестрированной задней стенкой.

в Поперечный разрез трахеи.

а) Кровоснабжение трахеобронхиального дерева. Трахея кровоснабжается в основном из нижних щитовидных артерий, но получает кровь также из верхних щитовидных артерий. Бронхи и киль трахеи кровоснабжаются непосредственно из аорты через бронхиальные артерии. Многочисленные анастомозы с легочными артериями кровоснабжают легочную ткань.

б) Лимфатический отток. Лимфа из трахеи оттекает в основном в шейную лимфатическую сеть, связанную также с грудной лимфатической системой, которая играет важную роль в метастазировании опухолей.

в) Иннервация. Иннервация трахеобронхиального дерева обеспечивается блуждающими нервами и симпатическими нервными стволами. На рисунке выше показана анатомия центральной части бронхиального дерева.

г) Основы физиологии трахеобронхиального дерева (ТБД). Мукоцилиарный аппарат обеспечивает транспорт слизи в направлении гортани. Процесс согревания, увлажнения и очищения вдыхаемого воздуха начинается с полости носа и продолжается в нижних дыхательных путях, так что в норме температура воздуха в трахее составляет примерно 36°С при температуре окружающего воздуха 0°С.

Эта температура значительно снижается при ротовом дыхании. Относительная влажность воздуха, находящегося в трахее при ротовом дыхании, также значительно снижается: при нормальном носовом дыхании влажность воздуха в трахее достигает 99%.

Учебное видео анатомии корней и сегментов легких

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Сегментарное строение бронхиального дерева

Размеры бронхов. Структура бронхиальной стенки

В практической бронхологии важное значение имеют средние размеры отдельных участков трахео-бронхиального дерева, углы отхождения бронхов и ориентация устьев долевых и сегментарных бронхов. В литературе приводятся различные данные, что, по-видимому, обусловлено различием методик измерения. Поэтому ниже приводятся результаты бронхоскопических измерений топографии трахео-бронхиального дерева, произведенные Wolfart, Puff (1964) во время поднаркозных бронхоскопий у 159 человек.

Длина трахеи составляет в среднем 11 —11,6 см. Расстояние от верхних резцов до бифуркации трахеи у мужчин в среднем 25,5 см (23—30 см), у женщин — 24 см (21—27 см). Угол бифуркации трахеи — 55° (40—65°). Длина правого главного бронха (расстояние от бифуркации до устья верхнедолевого бронха) — 2,3 см (1,5 — 3,5 см). Длина левого главного бронха — 4,3 см (3—6 см). Длина промежуточного бронха (расстояние от устья правого верхнедолевого до устья среднедолевого бронхов) — 2,3 см (1,5—3,5 см). Расстояние от устья среднедолевого до устья 6 сегментарного бронха — 0,5 см (0—1 см). Расстояние от устья верхнедолевого до устья 6 сегментарного бронха слева — 0,7 см (0—1,5 см).

Ориентация устьев долевых и сегментарных бронхов по часовой стрелке, по данным тех же исследователей, следующая: устье правого верхнедолевого бронха на 3 часах, левого — на 9 — 930; устье среднедолевого бронха — на 1130; устье правого 6 сегментарного бронха — на 530, левого — на 6—630.

Правый главный бронх является как бы продолжением трахеи, тогда как положение левого главного бронха приближается к горизонтальному. Угол отхождения правого главного бронха (угол, образованный осями бронха и трахеи), по данным И. Г. Лагуновой (1956), колеблется в пределах от 12 до 40°, а угол отхождения левого главного бронха — в пределах от 16 до 54°, причем в 25% случаев И. Г. Лагунова обнаружила равенство углов отхождения правого и левого бронхов. Г. И. Лукомский и В. А. Спасская (1965) находят большее различие между углами отхождения главных бронхов: 25—35° у правого и 45—75° у левого.

Вообще вариабельность строения трахео-бронхиального деревa достигает весьма высокой степени, вплоть до того, что подчас трудно установить границу между вариантом нормы и аномалией развития бронхов. Поэтому нельзя согласиться с теми, кто считает, что варианты развития бронхиального дерева не имеют большого практического значения в эндоскопической практике. Для обеспечения успеха резекции легкого и эндобронхиального наркоза необходимо правильно ориентировать хирурга и анестезиолога о возможных вариантах и аномалиях развития бронхиальной системы.

Структура бронхиальной стенки

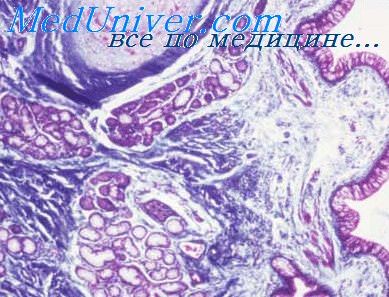

Стенки бронхов состоят из четырех слоев: слизистой, подслизистой, фиброзно-хрящевого слоя и перибронхиальной ткани. Слизистая бронхов выстлана многоядерным цилиндрическим мерцательным эпителием, который в бронхиолах сменяется однослойным кубическим мерцательным эпителием.

В бронхиальном эпителии имеются участки ткани, в которой скопления лимфоцитов столь значительны, что напоминают нёбные миндалины, причем эпителий, покрывающий эти образована, не имеет ресничек. Эти образования были названы Havek (1953) легочными миндалинами.

Слизистые железы бронхов располагаются во всех слоях бронхиальной стенки, особенно обильно — в перепончатой части. Выводные протоки желез сравнительно длинны, что усугубляет тяжесть течения воспалительных заболеваний трахеи и бронхов. В наиболее мелких бронхах, лишенных хрящей, отсутствуют также слизистые железы (Kassay, 1960).

Гладкие мышцы бронхов объединены в продольные, циркулярные и косые пучки. Количество мышечных волокон уменьшается к периферии бронхиального дерева. Циркулярные мышечные пучки особенно хорошо выражены в области устьев долевых и сегментарных бронхов.

Бронхиальные хрящи в трахее и главных бронхах имеют правильную С-образную форму. Несмыкание хрящевых пластинок и наличие мембранозной (задней) стенки обусловливает возможность изменения диаметра трахеи и бронхов. По мере уменьшения калибра бронхов хрящевые пластинки уменьшаются в размерах, их становится меньше, форма — менее правильной, а структура пластинок постепенно изменяет строение гиалинового хряща на эластический. Бронхи диаметром менее 1 мм нике не содержат хрящей.

Kassay (1960) описывает так называемые бронхиальные дивертикулы, встречающиеся в бронхах второго и третьего порядков в среднем в количестве четырех на 1 см длины бронха. Дивертикулы, подобно протокам слизистых желез, открываются на поверхности слизистой и проходят через все слои бронхиальной стенки, заканчиваясь в перибронхиальной соединительной ткани. В тканях, окружающих дивертикулы, наблюдаются скопления лейкоцитов. Функциональное назначение этих образований неизвестно, однако Kassay полагает, что в патологических условиях они могут играть роль в развитии деформирующего бронхита.

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник