Как растут деревья

Дерево растет в высоту, надстраивая новые клетки поверх старых. Если ветка дерева выросла на высоте метра над землей, то она так всегда и останется на той же высоте.

А если в молодое дерево вбить гвоздь, поднимется ли он с ростом дерева вверх?

Вбитый в ствол гвоздь или привязанный к стволу колышек всегда останется на одной и той же высоте. Но дерево растет еще и в толщину, оно способно, постепенно обрастая, вбирать в себя подобные предметы, спустя годы они окажутся внутри ствола.

Может ли продолжать расти дуплистое дерево?

Это случается нередко — дуплистые, выжженные или пораженные болезнью деревья продолжают расти. Вне зависимости от возраста дерева его рост в толщину происходит за счет камбия -однорядного слоя зеленых клеток, расположенных под корой и флоэмой. (Камбий хорошо виден на молодых ветках, если осторожно снять ножом или ногтем их нежную кожицу.) Чтобы ни произошло с сердцевиной дерева, оно будет жить и расти до тех пор, пока цел камбий. Конечно, в конце концов такое дерево упадет, потому что находящиеся внутри слои древесины нужны ему и в качестве опоры.

Зачем дереву нужна кора?

Когда бушует низовой пожар и огонь подбирается к гигантским секвойям, их толстая кора спасает их, защищая от повреждения. Для многих деревьев толстая кора может в какой-то мере служить защитой от огня. Но это лишь один из примеров той защитной роли, которую она играет.

В случае повреждения кора многих хвойных выделяет смолу, которая залечивает рану и не позволяет проникнуть в нее патогенным грибам и другим болезнетворным организмам. Твердая, жесткая кора защищает дерево и не дает укорениться паразитическим растениям. Кроме того, нежный живой слой дерева оказывается как бы прикрытым от солнца и ветра.

Самая замечательная кора — у растений семейства эвкалиптовых, деревьев и кустарников. При повреждении эвкалиптовая кора выделяет смолистые вещества. Она хорошо защищает дерево от огня. Если листья и сгорят, то часто новые могут появиться из так называемых спящих почек, скрытых в коре дерева.

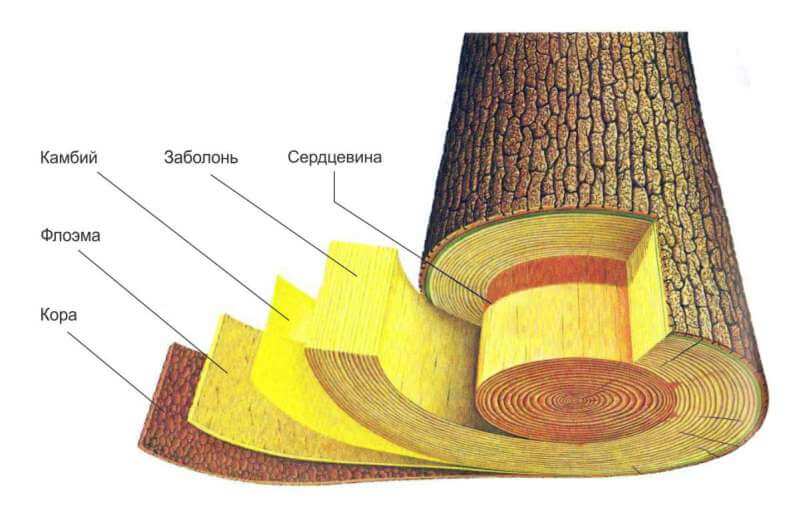

Древесный ствол и его слои

Древесный ствол служит системой «трубопроводов» и опорой. Самый тонкий слой, камбий, наверное, самый важный, поскольку он производит все остальные. Когда клетки камбия делятся, то наружные становятся флоэмой, по которой ко всем частям дерева доставляются сахара. Старая флоэма становится корой. Внутренние клетки камбия становятся ксилемой, по которой в дереве движется вода. Молодые клетки ксилемы образуют заболонь, а старые — сердцевину.

Камбий — тонкий слой образовательной ткани ствола. Здесь берут начало все другие клетки.

Флоэма лежит прямо под корой. По этой волокнистой ткани от листьев вниз перемещаются сахара.

Кора покрывает ствол снаружи, изолируя его и защищая дерево от болезней.

Заболонь — по ней от корней вверх движется вода, она обычно светлее сердцевины.

Сердцевина — это «состарившаяся» заболонь; вместе они образуют ксилему. Сердцевина составляет большую часть ствола.

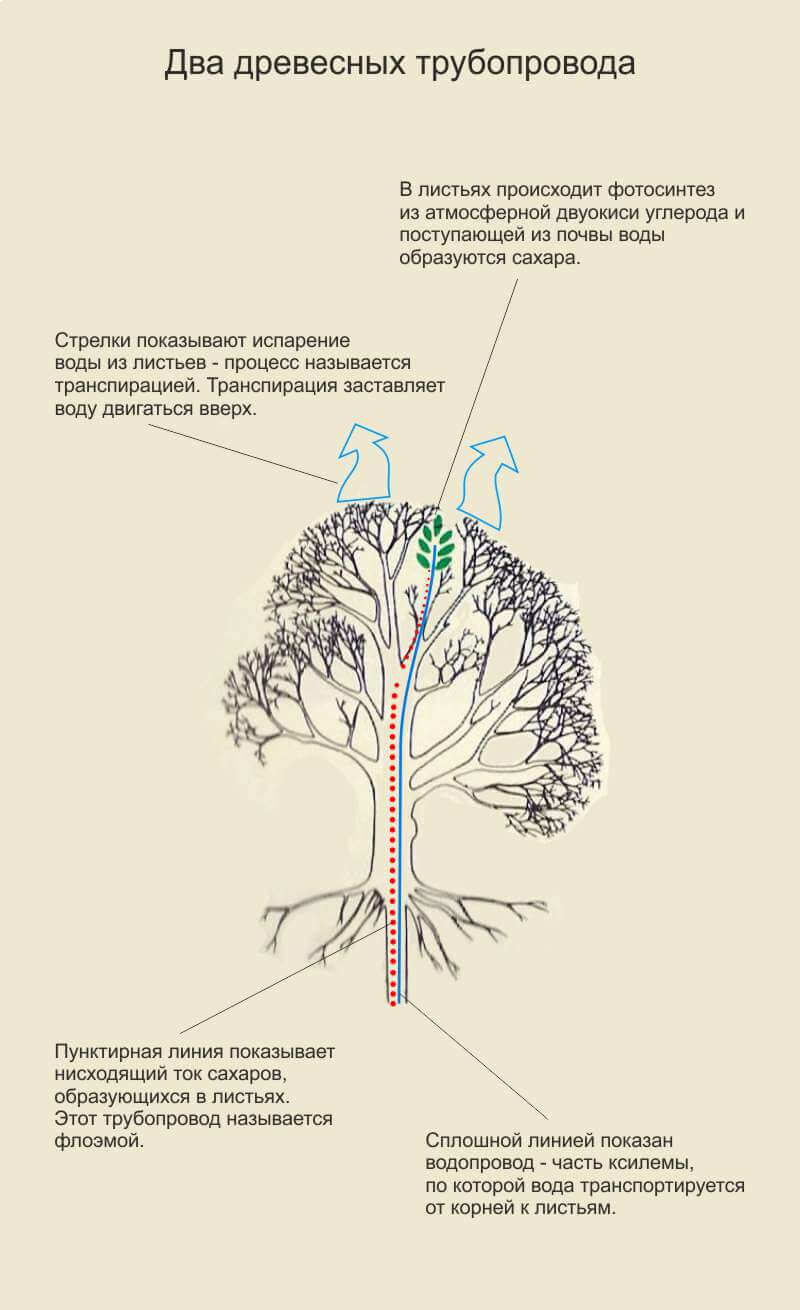

Как вода поднимается вверх по дереву?

Многие метры бывает отделяют корни дерева от листьев его кроны. Но у дерева нет насоса, как же тогда доставить воду наверх? Но некоторым деревьям это удается проделать, да еще с фантастической скоростью — более 30 метров в час.

Начало этого пути происходит от корневых волосков, всасывающих воду за счет осмотических сил. Клетки корневых волосков содержат растворенные сахара и соли, и вода поступает в них из окружающей почвы, чтобы уравновесить осмотическое давление.

Благодаря этому давлению в корневых волосках и происходит подача воды вверх, от одной клетки к другой, через корни и ствол дерева до самой его вершины.

Напор воды в несколько раз усиливает еще одна сила. Когда растет дерево, происходит испарение воды через его листья. От всего объема проходящей через дерево воды, только 1% потребуется ему для фотосинтеза, а оставшаяся вода просто испаряется. Это создает частичный вакуум, быстро заполняемый водой, поднимающейся от корней.

Как определить возраст дерева, не срубив его

Чтобы определить возраст дерева рубить его не следует. У лесников есть инструмент — специальный полый бур, принцип действия, как у коловорота. Буром просверливают ствол дерева до его сердцевины, а затем вынимают. Внутри него остается столбик древесины, в котором находится полный набор годовых колец.

Определить возраст дерева можно также, измерив его обхват на высоте 1-1,5 м над землей. Средний рост дерева не в густом лесу за год составляет 2,5 см. Следовательно можно сосчитать, что дерево с обхватом ствола в 1 метр растет около 40 лет.

Можно ли узнать возраст веток?

Рост деревьев в высоту идет за счет удлинения веток, у которых растет верхушка. У листопадных деревьев новая почка появляется на конце ветки прежде, чем опадет верхний лист. Весной (во время сезона дождей) эти почки лопаются, и появляются новые облиственные побеги. Место, откуда в каждом сезоне ветка начинает свой рост, легко отличить по рубцу в основании ежегодного прироста, и, сосчитав такие рубцы, можно определить возраст ветки.

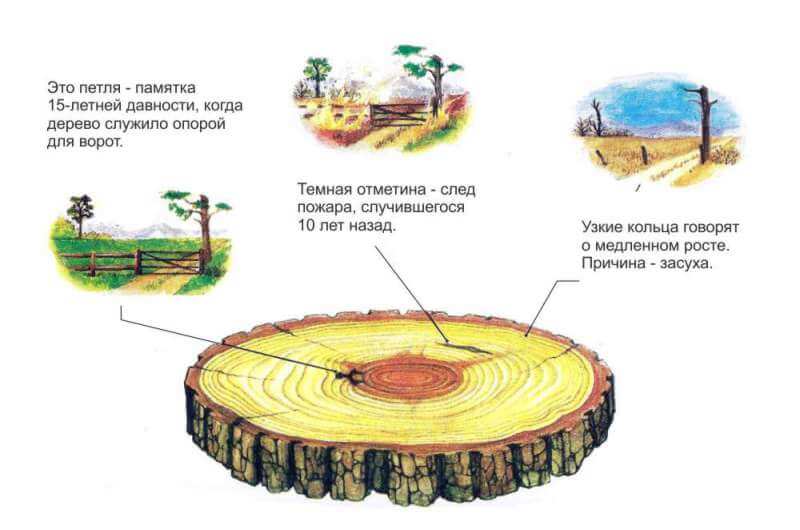

Кольца деревьев

Деревья в умеренном климате особенно бурно растут весной, когда тонкостенные клетки, образующие ксилему, бурно увеличиваются. На срезе ствола эти клетки образуют светлые круги — так называемую весеннюю древесину. В конце лета рост замедляется и клетки становятся меньше, а стенки их утолщаются. Клетки этой летней древесины видны на срезе как более темные круги. Каждое кольцо, светлое и темное, соответствует половине сезона роста, и возраст дерева можно определить, сочтя их. Каждая пара соответствует одному году.

Непредвиденные обстоятельства нарушают правильный порядок образования колец. Жестокие засухи, поздние заморозки, нашествия насекомых-вредителей и всякие другие беды могут заставить дерево сбросить все листья после начала сезона роста, и до следующего года рост может не возобновиться. Древесные кольца не всегда симметричны, поскольку их рост на одной из сторон может быть в силу каких-либо причин нарушен. Так что по ширине колец, рубцам и другим признакам ученые могут восстановить многие события в жизни дерева.

Источник

Строение дерева

Итак, схема строения дерева и вначале особенности строения его надземной части. Надземная часть — это ствол, т. е. центральный стебель и разные по возрасту и назначению ветви, составляющие крону. У тех плодовых деревьев, что растут в кустовидной форме, стволов несколько. Нижняя часть ствола, то место, где он переходит в корень, — это корневая шейка. У деревьев, выращенных из семян или привитых на сеянцы, корневая шейка, как говорят типичная. У деревьев, выращенных из черенков и отводков, — условная.

Часть ствола от корневой шейки до первого ответвления — штамб, а выше, продолжение его — центральный проводник, (его еще называют лидер).

Ветви, отходящие от ствола -это ветви первого порядка, наиболее крупные из них называются скелетными. Эти ветви дают ветви второго порядка, которые в свою очередь дают ветви третьего и т. д. порядка.

Но три-четыре порядка ветвления бывают у сильнорослых деревьев, у слаборослых образуются лишь ветвления 1-2 порядка.

Некрупные ветви, отходящие от ствола или скелетных ветвей, называют полускелетными. Сильнорастущие вертикальные ветви, которые дают спящие почки в кронах уже немолодых деревьев, называются волчковыми (или жировыми). А совокупность всех ветвей образует крону плодового дерева. По другой схеме построена надземная часть куста, у которого нет ствола. Побеги, растущие из почвы, называют нулевыми или прикорневыми. За счет них происходит обновление куста. Плодоношение начинается на двухлетних ветвях, к 3-4 году (у черной смородины) достигает пика, затем резко снижается.

Как устроена почка?

И чтобы закончить рассказ о надземной части плодового дерева, рассмотрим, на каких веточках появляются плоды и как устроена почка. Веточки, которые несут цветковые почки, называются плодоносными. Семечковые деревья (яблоня, груша) плодоносят на веточках, называемых кольчатками, копьецами, плодовыми прутиками и плодушками. У семечковых культур генеративные органы закладываются в верхушечных почках этих плодоносных образований.

Кольчатка — короткая обрастающая веточка длиной до 5 см . Верхушечная почка генеративная или вегетативная. Из последней развивается укороченный побег. После плодоношения кольчатка становится плодушкой, многолетнюю плодушку называют плодухой. Живет плодуха 15 и более лет, чаще 7-8 лет.

Копьецо — однолетняя веточка длиной от 5 до 15 см , ссуженная к верхушке.

Плодовый прутик — побег от 15 до 20 см и более. На верхушке несет цветково-ростовую почку.

Место, где прикрепляются ко всем этим веточкам плоды, называется плодовой сумкой.

У косточковых деревьев (слива, вишня) плоды образуются на плодовых веточках, шпорцах, букетных веточках. Верхушечная почка у косточковых всегда ростовая, а боковые — цветковые.

Букетные веточки — это короткие (50- 20 мм ) побеги, на которых сидят несколько тесно расположенных цветковых почек. Центральная почка — ростовая, дающая начало новой букетной веточке на следующий год.

Шпорцы — это короткое плодовое образование сливы, заканчивающееся колючкой.

Плодовыми веточками называют прошлогодние побеги, у которых все боковые почки цветковые, а верхушечная — ростовая. Отплодоносив, эта веточка оголяется, облиственным бывает побег продолжения, образованный из верхушечной почки.

Почка — это зачаток побега. Почки бывают цветковые (генеративные) и цветково-ростовые (смешанные). Простые цветковые почки образуются у вишен и у кустовидных слив. Располагаются они по бокам плодовых веточек, а верхушечные — это ростовые почки. У яблони и груши цветки образуются из смешанных почек.

Различить особенности цветковых и ростовых почек довольно сложно, но цветковые обычно крупней и округлены. Если такую почку разрезать, то можно заметить зачатки цветков. Большая часть почек пробуждается на следующую весну, но есть еще спящие почки, расположенные у основания побегов, которые новообразований не дают и пробуждаются при сильном притоке питательных веществ (эти условия возникают при стрессовых ситуациях подмерзании, поломах, обрезке ветвей).

Источник