Утолщение ствола: болезнь или благо?

Нередко в нижней части стволов появляются заметные утолщения. Одни утверждают, что это показатель хорошего состояния дерева, другие считают их опасным признаком. А как же на самом деле?

Хорошо или плохо это для дерева — зависит от причины возникновения утолщения, его конкретного места на стволе и анатомического строения тканей. Начнем с причины благоприятной.

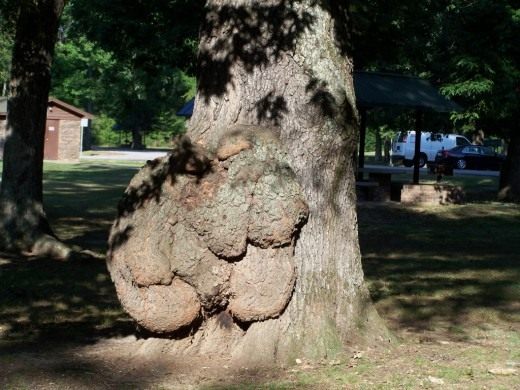

Если утолщение находится в нижней части штамба, начинается от земли и не одностороннее, как флюс, а равномерное по диаметру, — оснований для беспокойства нет. Это показатель благополучного строения дерева, его хорошей архитектоники. Ведь фундамент любого строения всегда бывает шире верхней части. А плодовое дерево в данной ситуации тоже можно рассматривать как строение, состоящее из подвоя и привоя. Недаром И. В. Мичурин называл подвой «фундаментом плодового дерева». Посмотрите, какой утолщенный «фундамент» у Мелбы почтенного возраста. Дерево на нем прочно «сидит», как на «пьедестале» .

© photofarmer

Напомню, что подвой — это не только корневая система, но и нижняя часть ствола до места прививки, которое может находиться на разной высоте от корней (высокая прививка хорошо заметна по скошенному рубцу на коре). А привой — это основная надземная часть дерева, выросшая из прививки.

Подвой всегда бывает не менее, чем на год—два старше привоя, так как при выращивании саженцев прививку или окулировку делают как минимум в одно-двухлетний дичок-подвой, поэтому более широкая его часть в основании дерева вполне закономерна «по старшинству».

Конечно, такое объяснение справедливо при общем хорошем состоянии дерева: нормальные приросты, здоровые темно-зеленые листья, свойственные сорту зимостойкость и урожайность, своевременное прохождение всех фаз вегетационного развития и т. п.

Но если возникает утолщение «наоборот», нарушающее естественное строение дерева, когда образуются или односторонний «флюс», или заметный наплыв привоя над подвоем, это уже иные ситуации, требующие конкретного рассмотрения.

Иногда «толстый верх —тонкий низ» возникает из-за более сильной энергии развития привоя по сравнению с подвоем. Такой особенностью обладает, например, скороплодный сорт яблони Бефорест. Его прививки растут и развиваются так стремительно, что часто догоняют и перегоняют толщину подвоя. К счастью, уже на 2— 3-й год Бефорест начинает плодоносить, и такой «обгон» прекращается.

Более энергичное развитие бывает у черешни, привитой на вишню. Вегетативная масса черешни с ее крупными листьями на мощных побегах вызывает, соответственно, быстрый рост в толщину, опережающий менее энергичный рост подвоя вишни.

Из классической литературы известно, что некоторые деревья с утолщениями «наоборот» могут долгие годы нормально жить и плодоносить. Например, в монографии специалиста Ист-Моллингской опытной станции (Англия) Р. Гарнера «Руководство по прививке плодовых культур» (М., 1962) приведена фотография 55-летнего дерева черешни с сильным утолщением в месте прививки. Дерево, по свидетельству автора, было вполне здоровым и хорошо плодоносящим.

Но это скорее исключение из правил, и такого аномального развития лучше не допускать. Сгладить начинающееся различие по толщине поможет бороздование — продольные разрезы коры с небольшим (1 мм) надрезом и древесины. Их делают в мае-июне острым кончиком ножа по всей окружности ствола от места утолщения до земли. Расстояние между разрезами 5—10 см, чем старше дерево, тем чаще проводят бороздки. Такой прием стимулирует разрастание тканей древесины и коры, способствуя выравниванию по толщине подвоя и привоя.

Но обычно утолщения в виде наплывов сверху — это неблагоприятный признак, который бывает в случаях физиологической несовместимости привоя с подвоем, приводящей к гибели деревьев. Само это явление заключается в плохом анатомическом срастании и слабом взаимопроникновении тканей и сосудов прививочных компонентов. Следствие несовместимости — недостаточная механическая прочность в месте их соединения, а также углеводное голодание корней, поскольку в них не поступают пластические вещества, вырабатываемые листьями в процессе фотосинтеза. Имея крупномолекулярное строение, они не могут проникнуть к корням из-за плохой сосудистой взаимосвязи между привоем и подвоем. В результате эти вещества задерживаются сверху, постепенно образуя заметный наплыв в виде опухоли над местом прививки.

Чаще всего такая несовместимость бывает у неродственных прививок, когда, например, грушу прививают на яблоню или рябину, аронию, иргу и т. п. В первые годы их «союз» может казаться нормальным: все растет и даже плодоносит. На самом же деле он оказывается недолговечным, такие растения погибают из-за усыхания, отлома при сильном ветре или под тяжестью урожая, пониженной зимостойкости и т. п.

Кроме наплывов, физиологическая несовместимость имеет и другие сопутствующие диагностические признаки: обильную закладку цветковых почек при слабых приростах; слишком мелкие для данного сорта плоды и сильную их осыпаемость; общее угнетенное состояние, несмотря на хороший уход; преждевременное окрашивание листьев у привоя и появление поросли от подвоя.

Иногда физиологическая несовместимость проявляется не сразу, имеет как бы замедленный характер. Но если дерево, несмотря на хороший уход, постепенно приобретает угнетенный вид и при этом наплыв сверху увеличивается, оно будет недолговечным.

Используемые материалы:

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

- Лучшие новые материалы сайта

- Популярные статьи и обсуждения

- Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Истории — это раздел нашего сайта, где каждый может поделиться своими успехами, интересными рассказами или заметками о загородной жизни, садоводстве и выращивании растений.

Читайте истории, голосуйте за лучшие из них и делитесь своим опытом с любителями и профессионалами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных растений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Источник

Дятел заковал шишку

Редкое явление можно наблюдать на одном из деревьев в Винновской роще. В него буквально вросла шишка.

Кто стал виновником такой природной аномалии?

На живущую не на, а в дереве сосновую шишку нам указал кандидат биологических наук, методист по эколого-краеведческому образованию Центра детского творчества №6 Дмитрий Семенов. Дмитрий Юрьевич регулярно водит экскурсии для воспитанников по роще, а потому знает много ее интересных уголков.

Дерево с вросшей в него шишкой одна из таких загадок рощи. За тем, как она врастает в дерево, биолог наблюдает уже несколько лет, чтобы увидеть, к чему же эта природная аномалия приведет.

А вот причины ее появления для специалиста не являются загадкой. Появиться редкому явлению позволил дятел, объясняет Дмитрий Семенов. Дятлы, в теплое время года питающиеся насекомыми, которых они находят в стволах деревьев, зимой переходят на семена хвойных растений. Семена птицам приходится добывать из шишек, для этого их еще надо разбить.

Чтобы справиться с этой задачей, дятлам приходится организовывать так называемые кузницы с наковальнями. Для птичьей «кузницы» используется или естественное углубление между веток дерева,или выдолбленная птицей расщелина в стволе. В нее дятел забивает шишку и, как кузнец по наковальне молотом, начинает стучать по ней клювом, чтобы разбить чешуйки и добыть семена.

Следы «кузнечной» работы птицы можно легко заметить по накиданным под деревом распотрошенным шишкам и сделанным в дереве выбоинам, в которых могут оставаться выпотрошенные шишки. Обычно спустя время они вываливаются из углубления или их выкидывает сама птица, прилетая с новой шишкой. Но шишка может застрять, и настолько, что останется в стволе навсегда. Это, видимо, и произошло с одним из деревьев в роще. И постоянно растущее дерево начало обволакивать застрявший в нем посторонний предмет своим стволом.

Добывая семена из шишек, дятлы, впрочем, становятся не только виновниками подобных природных аномалий, но и помогают в восстановлении лесов. Перенося шишки к своей «кузнице» и разбивая их там, они теряют немало семян, из которых потом прорастают новые деревья.

Источник

Шишковатость корней плодовых деревьев и кустарников*

Шишковатость корней плодовых деревьев и кустарников* — образование у корневой шейки или на корнях шишкообразных вздутий различной формы и размеров, нередко достигающих величины кулака. Начало образования таких вздутий имеет обыкновенно место весной, причем они достигают своих нормальных размеров осенью, когда их очень легко отделить от корней; наиболее подвергаются болезни сеянцы от одного до шести месяцев, причем у них всегда поражается только корневая шейка, между тем как у более старых деревьев вздутия образуются везде на корнях. Сначала вздутия беловаты, прозрачны и сферические; но по мере увеличения в росте, которое происходит очень быстро, форма становится неправильной, поверхность растрескивается и шишка принимает буровато-красный цвет. Когда осенью шишка отмирает и разлагается под влиянием различных сапрофитных грибков, поселяющихся на ней, то в месте прикрепления ее к корням остается открытая, незатягивающаяся рана, обуславливающая более или менее глубокое повреждение корней. Следующей весной вокруг этой раны развивается уже несколько шишек, которые сливаются и снова отмирают, расширяя все более и более рану, пока не получится полное истощение и отмирание пораженного дерева. Относительно причин появления вздутий было высказано довольно много различных предположений; одни видели в них следствие ненормального питания корней, чрезмерной влажности почвы или усиленного удобрения, другие считали их за бактериальные образования. Американский ученый Тумей, исследовавший весьма тщательно это явление, убедился, что оно обуславливается слизистым грибком из отдела миксомицетов, Dendrophagus globosus Toum, весьма близким к паразиту Plasmodiophora Brassic æ, причиняющему капустную килу. Этот грибок состоит из зернистой, слизистой протоплазмы, заполняющей известные клетки корней и вызывающей их гипертрофию. Осенью из протоплазмы образуются очень мелкие шаровидные споры, которые распространяются в почве и заражают здоровые корни. Эпидемический характер болезни особенно резко проявляется в питомниках, где молодые деревца заражаются повально в очень короткое время. В России за последнее время эта болезнь обнаруживается все чаще и чаще повсеместно, преимущественно на яблонях; в других странах Ш. замечена также на персике, груше, айве, абрикосе, миндале, вишне, сливе, грецком орехе, винограде и смородине. Хотя на всех упомянутых деревьях и кустарниках шишки представляют совершенно одинаковый морфологический характер, тем не менее заражение не передается от одного вида к другому, и паразит строго приспосабливается к питающему растению, обнаруживая такие же физиологические особенности, как и некоторые ржавчинные грибы (см. Хлебная ржавчина).

Наросты на корнях яблони (в уменьшенном виде).

В некоторых случаях вместе с Dendrophagus globosus в наростах на корнях плодовых деревьев встречается корневая нематода (Heterodera radicicola); это явление, впрочем, случайное и особенного значения не имеет, так как нематода большого вреда деревьям не приносит. Болезнь, как уже упомянуто, встречается особенно часто в питомниках, откуда она затем передается повсеместно в сады; стоит только пересадить одно деревце из зараженного питомника, чтобы занести заразу в сад. Поэтому при пересадке деревец из питомников необходимо тщательно осмотреть корневую шейку и корни; было бы, конечно, лучше вовсе не сажать саженцы с наростами, но так как на практике этого нельзя осуществить, то необходимо вырезать наросты и рану замазать густым раствором извести. Примесь извести к почве также желательна. В сырых, низменных местах следует устроить правильный дренаж; кроме этого, рекомендуется избегать слишком обильного удобрения почвы.

Ср. J. W. Toumey, «An inquiry into the cause and nature of crown-gall» (Вашингтон, 1900).

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .

Источник