Симбиоз растений и грибов

Симбиоз растений и грибов уже существует 400 миллионов лет и способствует большому разнообразию форм жизни на Земле. В 1845 году был открыт немецкими учеными. Микоризные эндогрибы проникают непосредственно в корень растения и образуют «грибницу» (мицелий), которая помогает корням укреплять иммунитет, бороться с возбудителями различных заболеваний, всасывать воду, фосфор и питательные вещества из почвы. С помощью гриба растение использует ресурсы почвы на полную мощность. Один корень с такой задачей не справился бы; без поддержки грибов растениям приходится направлять дополнительные резервы на увеличение корневой системы, вместо того, чтобы увеличивать наземную часть. Микориза улучшает качество почвы, аэрацию, пористость, а объем общей поглощающей поверхности корня растения увеличивается в тысячу раз!

Из-за активного вмешательства человека в природные процессы: применение тяжелой техники, внесение химических удобрений, проведение строительных работ, прокладка трубопроводов, асфальта и бетона, загрязнение воздуха и воды, возведение дамб, обработка почвы, ее эрозия, т.д. — растения стали подвергаться невиданному ранее стрессу, их иммунитет ослабевает и приводит к гибели.

С научной точки зрения МИКОРИЗА является симбиозом (обоюдовыгодным союзом) между находящимися в почве грибами и корнями высокоорганизованных растений. Термин «микориза» (от греческого микес (гриб) и риза (корень)) был введен ФРАНКОМ (1885 г.) для описания связи двух различных организмов в образовании единого морфологического целого, когда растение питает гриб, а гриб – растение.

Различают два основных вида микоризы: эктомикориза и эндомикориза. Эктомикоризу формируют базидиальные и аскомицетные грибы преимущественно в лесах умеренного пояса. Этот вид микоризы очень важен для роста лесов. Некоторые деревья, например, пинакоидальные, образуют только эктомикоризу, и никогда не формируют эндомикоризу (грибковые структуры в корне и в его межкорковых слоях).

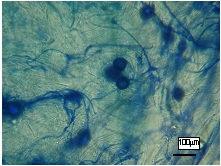

Самым важным видом эндомикоризы является так называемая арбускулярная (древовидная) микориза (АМ), получившая название от древовидных нитей, производимых АМ грибами в корковых клетках корней (рис. 1).

Не так давно грибы АМ были включены в новую грибную формацию Glomeromycota, которая содержит в настоящее время около 180 разновидностей. Все виды являются симбиотами – их можно выводить на корнях живущих растений. AM широко распространена в мире и представляет собой самый важный симбиоз — микоризные грибы присутствуют во всех экосистемах земного шара. Успешное развитие более 80% всех видов царства растений зависит от AM.

Споры АМ грибов в корне можно различить только после окрашивания – структуры гриба становятся голубыми и теперь их можно наблюдать и даже подсчитать их количество с помощью 50-ти кратного увеличения микроскопом и проходящего света (рис. 2).

Внешняя грибница корня отвечает за прием и транспортировку питательных веществ из почвы к растению, а внутренние структуры мицелия – за передачу питательных веществ от гриба к растению и продуктов фотосинтеза от растения к грибу. Везикулы — структуры,образуемые грибами, являются органами накопления гриба. Липиды, запасаемые грибом, используются им во времена дефицита фотосинтеза растения. Споры гриба формируются во внешнем мицелии, а иногда и в корнях . Споры долгое время могут жить в почве и служат ростками гриба. Для таксономического определения видов грибов часто используют морфологические характеристики спор. Эти отростки также являются мицелием гриба и грибными нитями внутри и вне корней. Компоненты гриба также могут жить достаточно долгое время, если защищены субстратами гранул или корневыми сегментами. Споры грибов развиваются при благоприятных условиях – определенной влажности почвы и температуре, и могут вступать в симбиоз с растущим корнем растения-партнера. Процесс роста и симбиотического формирования длится 1-7 дней. Микоризные препараты Микор-плюс содержат все три источника прививочных ростков.

Роль гриба в формировании единой массы почвы

Плодородные земли имеют высокий стабильный уровень влаги в почве. Грибы АМ могут связывать и укреплять компоненты почвы благодаря интенсивному развитию мицелия, внеклеточным полимерным составляющим грибовидных нитей и гликопротеинам, известных под именем Гломалин. Учеными доказано, что микоризные растения, растущие в песках, в пять раз больше связывают песок у корневой системы, чем растения со сходной биомассой, но без симбиоза с АМ.

Роль АМ грибов в поглощении растением питательных компонентов

Поглощение питательных элементов почвы растением в основном определяется всасывающей способностью его корня, распределением питательных веществ и соответствующим содержанием микроэлементов в почве. Поглощающая способность ионов с высокой мобильностью, таких как NO3-, зависит от видов растений, а ионов с низкой скоростью диффузии, например, P, Zn, and Mo, и в меньшей степени, K, S, and NH4+, зависит от плотности корня на объем земли. В последнем случае морфология корня и внешний мицелий в АМ гриба определяют скорость поглощения элементов растения.

Усиление поглощаемости питательных элементов микоризными растениями, в частности, фосфатов, нередко связывают с ускоренным развитием растения. Даже если надземная часть микоризного растения визуально не увеличилась в размерах, то его корневая система становится крупнее. У микоризного растения более сбалансированная система питания, которая укрепляет и поддерживает его в здоровом состоянии и увеличивает сопротивляемость биотическим и абиотическим факторам.

Увеличение ризосферы АМ

Одновременно с проникновением внутрь корней, АМ грибы развивают мицелий и вокруг корней. Внутренние и внешние гифы входят в контакт с десятком соединительных мест на одном сантиметре корня. В природных условиях соединительных мест может быть меньше. Внешний мицелий может под землей разрастаться и вширь (в эксперименте была выявлена удаленность гриба от корня растения на 8 сантиметров, и полагают, что это еще не предел).

Пока еще нет информации о плотности внешнего мицелия в АМ гриба в зависимости от его удаленности от корня; непрямые методы измерения предполагают, что плотность мицелия достигает максимума на расстоянии 0-2 сантиметра от корня. Вероятно, что плотность грибницы определяется самим грибом и зависит от факторов окружающей среды и почвы. В нетронутом тропическом лесу были обнаружены гифы АМ гриба длиной от 5- до 39 метров/мл, а в субтропической экосистеме дюн среднее значение составило 12 м гифов /г почвы. На одном сантиметре привитого корня униолы метельчатой насчитали 200-1000 м гифов АМ гриба, а грибная биомасса на один грамм сухого вещества тропической почвы составила 0,03-0,98 г.

Благодаря внешней грибнице контакт корня со средой, в которой он растет, значительно увеличился. Приняв во внимание, что 1 см корня без микоризы может взаимодействовать с 1-2 см объема почвы с помощью корневых волосков, можно потенциально рассчитать увеличение объема с помощью внешнего мицелия в 5-200 раз, рассматривая радиальное распространение гифов в АМ гриба вокруг корня. Увеличение ризосферического объема почвы до 200 см, является, скорее, исключением из правил, тогда как 12-15 см3 почвенного объема на сантиметр привитого корня – уже обычное явление.

Более того, мицелий АМ гриба оказался более устойчивым к абиотическим стрессам, таким как засуха, токсичность и кислотность почвы, чем сам корень. Растение в симбиозе с грибом остается в тесном контакте с почвой более длительное время, чем растение без подобного симбиоза. Продолжительность жизни внешнего мицелия неизвестна, но обнаружено, что процент активного внешнего мицелия резко уменьшается спустя 3-4 недели после первой прививки растения грибом.

Микор- плюс — инновационный продукт, экологически чистый натуральный препарат, органический регулятор роста растений. Микор- плюс представляет собой гранулированный микоризный препарат. Это споры эндомикоризных грибов (семейства Гломус), заключенные в 3-5 мм гранулы перлита (носитель).

Источник

Симбиоз у растений

Симбио́з (греч. συμ-βίωσις — «совместная жизнь» от συμ- — совместно + βίος — жизнь) — форма тесных взаимоотношений между организмами разных видов, при которой хотя бы один из них получает для себя пользу.

Д ревесные растения и другие представители флоры способны устанавливать между собой взаимовыгодные отношения. Формы таких положительных контактов многообразны.

Широко известен симбиоз между грибным мицелием и корнями растений – микориза. При взаимодействии гиф гриба и клеток корня всасывающая поверхность корневой системы многократно увеличивается, что способствует более интенсивному поступлению питательных веществ и воды из почвы и (как следствие) лучшему развитию растения. В ответ гриб получает от растительного организма углеводы, витамины, фитогормоны и т. п.

В целом микориза не только помогает стратегии выживания отдельных растительных организмов, но и объединяет их в единое целостное сообщество.

СОВМЕСТНАЯ ЖИЗНЬ И ПИТАНИЕ

Еще один классический пример тесных отношений в фитоценозе – симбиоз растений с азотфиксирующими бактериями, способными усваивать атмосферный азот и переводить его в доступную для высших растений форму. Колонии бактерий поселяются на корневых волосках растения-хозяина, вызывая разрастание тканей корня с образованием утолщений – клубеньков. В результате такого «сожительства» бактериям достаются растительные ассимиляты, а к растениям поступает фиксированный азот (чаще всего в виде аспарагина).

Симбиоз с азотфиксирующими микроорганизмами дает возможность растениям-партнерам успешно расти в условиях азотного дефицита (например, на торфяниках или песчаных участках).

Часто у близко растущих деревьев (одного вида или близкородственных) наблюдают срастание корней, что дает им возможность обмениваться между собой влагой, минеральными и органическими веществами. Такой своеобразный симбиоз делает их более устойчивыми к засухе, морозу, повреждению насекомыми и т. д.

При отмирании надземных частей у отдельных деревьев их сохранившаяся корневая система используется соседними, что улучшает рост и устойчивость всей группы в целом. После вырубок в таких случаях могут образовываться «живые» пни, у которых длительное время сохраняется камбиальный прирост.

Существенный минус корневого срастания – возможность более легкого распространения токсинов и возбудителей вирусных и грибных заболеваний. Однако для сближенных деревьев такое взаимоинфицирование в любом случае может происходить достаточно быстро.

Срастание корневых систем выявлено у деревьев разных возрастов, причем у представителей как голосеменных, так и покрытосеменных. Наиболее часто это явление отмечают для березы повислой, ясеня зеленого, дуба черешчатого, вяза обыкновенного, клена остролистного, различных хвойных – сосны, ели, лиственницы, пихты. Корневое срастание характерно также для плодовых (груши, яблони, сливы, рябины). Садоводы создают искусственные системы «многокорневых» деревьев за счет прививок корней для улучшения роста и повышения урожайности.

ДЕРЕВЬЯ ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ

Помимо прямых контактных отношений для растений не менее важны опосредованные, косвенные взаимодействия. Наиболее распространенный тип подобных положительных связей – влияние одних растений на другие через улучшение условий их совместного обитания: и зменение температурных режимов, влажности воздуха и почвы, направления и скорости ветра, интенсивности освещенности, изменение почвенного состава за счет опада и химических выделений.

Так, хорошим «другом» для дуба может быть липа. В опаде липы содержится много азота, фосфора, кальция. Быстрое истребление опада дождевыми червями ускоряет переход этих веществ в усвояемую для деревьев форму. Чем ниже плодородие почвы и хуже ее физические свойства, тем значительнее положительный эффект от липы.

Высокой способностью удобрять почву, аккумулируя в лесной подстилке запасы питательных компонентов, обладают черемуха, береза, бузина, лещина (фундук), клен – их опад дает наибольшее количество минеральных веществ.

Источник