Важнейшие зерновые культуры из семейства злаков

Пищевые злаки. Среди злаков известно множество растений, имеющих большое пищевое значение. Особо ценны зерновые культуры — пшеница, рожь, рис, кукуруза, овес, ячмень, просо. Их культивируют в разных странах с глубокой древности.

Пшеница. Это растение начали возделывать более 10 тыс. лет назад. В мировом земледелии пшеница занимает наибольшие площади среди всех зерновых культур. Из пшеничной муки пекут белый хлеб и различные хлебобулочные изделия, изготавливают всевозможные макаронные продукты, манную крупу.

Пшеница — однолетняя трава с прямостоячим стеблем — соломиной (высотой 40–200 см) и с линейным жилкованием листьев. Колоски пшеницы с 2–6 обоеполыми цветками собраны по одному в двух рядные колосья.

Из всех известных видов пшеницы в мировом земледелии имеют значение только 2 вида — мягкая пшеница и твердая пшеница. Зерновки у мягкой пшеницы на изломе мучнистые, а у твердой пшеницы — стекловидные, содержащие много белка. Мягкая пшеница более холодостойкая, чем твердая пшеница. Этим и объясняется ее широкое распространение. Известно свыше 4000 сортов пшеницы.

Различают озимые и яровые сорта пшеницы. Яровую пшеницу высевают весной в ранние сроки, а озимую — осенью с таким расчетом, чтобы к наступлению холодов у молодых растений произошло кущение — образование боковых побегов. Весной кущение озимой пшеницы продолжается, а после его завершения происходит быстрый рост побегов — выход в трубку. Вскоре из влагалища верхнего листа появляется колос, начинается цветение. После опыления цветков происходит образование зерновок, созревание семян. Таким образом, в росте и развитии пшеницы выделяют следующие фазы: всходы, кущение, выход в трубку, колошение, цветение, созревание семян.

Фазы развития злаковых

Озимая пшеница, посеянная весной, в отличие от яровой, проходит только 2 первые фазы: дает всходы, а затем в течение лета и осени только кустится.

Сорта мягкой пшеницы бывают как яровыми, так и озимыми, а сорта твердой пшеницы — только яровыми. Пшеницу твердых сортов выращивают главным образом в степных районах нашей страны. Она более требовательна к плодородию почвы.

Рожь и ячмень. Рожь легко отличить от пшеницы по внешнему строению. Ее стебель и листья имеют сизую окраску. Сложный колос состоит из двухцветковых колосков. Серовато-желтые зерновки более узкие, чем у пшеницы, а красновато фиолетовые проростки имеют 4 первичных корешка.

Рожь в древние времена была сорняком в посевах пшеницы. С продвижением земледелия на север, где озимая пшеница часто вымерзала, рожь стала основным хлебным растением. Рожь, как пшеница, бывает яровой и озимой. В нашей стране выращивают в основном озимую рожь как более высокоурожайную. Из ржаной муки выпекают черный хлеб.

Ячмень можно узнать по колосьям с особо длинными остями. На территории нашей страны ячмень известен в культуре с III тысячелетия до н. э. Наибольшее распространение получили сорта однолетнего ячменя многорядного, или обыкновенного. Ячмень быстро растет и развивается. Поэтому его можно выращивать на Крайнем Севере и высоко в горах.

Овес, просо, рис. Овес отличается от пшеницы и ржи тем, что его двухцветковые колоски собраны в сложное раскидистое соцветие — метелку (рис. 245). Существуют различные виды и множество сортов этого растения. Овес культивируют с IV в. до н.э. В нашей стране выращивают овес посевной. Он холодостоек и способен давать хороший урожай в средней полосе и северных районах нашей страны. Из зерновок овса вырабатывают толокно, овсяную крупу, крупу геркулес и др. Овес используют и как кормовую культуру.

Просо — теплолюбивая, засухоустойчивая культура. В нашей стране его выращивают главным образом в южных областях европейской части. Очищенные (обрушенные) от сухого околоплодника зерна проса известны под названием пшена.

Рис посевной — влаголюбивое, теплолюбивое и светолюбивое растение. Поэтому он хорошо растет там, где высокая температура воздуха и много влаги: на полях, затопляемых водой, или без затопления, но при достаточном орошении.

Рис — источник питания половины человечества. В России его выращивают в Краснодарском крае.

Кукуруза. По мировому значению среди пищевых культур кукуруза близка к пшенице и рису. Из ее зерновок получают муку, крупу, а из зародышей — пищевое масло.

Кукуруза — высокое травянистое растение (до 6 м и более) с крупными листьями, не полыми стеблями, мощной корневой системой. Цветки у кукурузы однополые: женские собраны в соцветие початок, а мужские — в соцветие метелку. Початки кукурузы располагаются в пазухах листьев и имеют листовые обертки. Мужские и женские соцветия находятся на одном и том же растении.

Кукуруза — перекрестноопыляемое растение. Пыльца на каждом растении созревает на несколько дней раньше появления рылец из початков. Поэтому она может опылить цветки только тех растений, рыльца которых готовы к опылению.

Родина кукурузы — Центральная и Южная Америка. В России ее выращивают с ХVII в. Кукуруза — теплолюбивое растение. Поэтому на зерно ее выращивают главным образом у нас в центральных и южных областях.

Источник

??напишите Систематические группы(царство,отдел,класс,порядок,семейство,род,вид)?пшеница мягкая,лютик едкий,смородина красная™?

Царство: Растения Отдел: Цветковые Класс: Однодольные Порядок: Злакоцветные Семейство: Злаки Род: Пшеница/// Царство: растенияОтдел: Цыетуовые Класс: Двудольные Порядок: ЛютикоцветныеСемейство: ЛютиковыеРод: ЛютикВид: Лютик едкий/// Царство: Растения Отдел: Цветковые Класс: Двудольные Порядок: Камнеломкоцветные Семейство: Крыжовниковые Род: Смородина Вид: Смородина красная

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Биология.

1. Что из перечисленного относится к внутренней среде организма:

А) кровь; Б) плазма; В) лимфа; Г) вода; Д) тканевая жидкость.

2. Из чего образуется лимфа:

А) кровь; Б) плазма; В) вода; Г) тканевая жидкость.

3. Как называется жидкая часть крови:

А) плазма; Б) вода; В) лимфа; Г) тканевая жидкость.

4. Сколько процентов от массы тела составляет кровь:

5. Сколько процентов от массы крови составляет плазма:

6. Какая защитная реакция предохраняет организм от потери крови:

А) фагоцитоз; Б) иммунитет; В) свёртывание; Г) воспаление.

7. Какие клетки переносят кислород:

А) эритроциты; Б) лейкоциты; В) тромбоциты; Г) лимфоциты.

8. Что входит в состав плазмы:

А) вода; Б) соли; В) эритроциты; Г) фибриноген.

9. Где образуются эритроциты:

А) печень; Б) красный костный мозг; В) селезёнка; Г) лимфатические узлы.

10. Где образуются лейкоциты:

А) печень; Б) красный костный мозг; В) селезёнка; Г) лимфатические узлы.

11. Какие форменные элементы крови имеют ядро:

А) эритроциты; Б) лейкоциты; В) тромбоциты; Г) лимфоциты.

12. Какие форменные элементы крови участвуют в её свёртывании:

А) эритроциты; Б) лейкоциты; В) тромбоциты; Г) лимфоциты.

13. Какие форменные элементы крови вырабатывают антитела:

А) эритроциты; Б) лейкоциты; В) тромбоциты; Г) лимфоциты.

14. Какие клетки способны самостоятельно передвигаться:

А) эритроциты; Б) лейкоциты; В) тромбоциты; Г) мышечные.

15. Как называется способность организма защищать себя от чужеродных веществ:

А) фагоцитоз; Б) иммунитет; В) свёртывание; Г) воспаление; Д) аллергия.

16. Как называется неспецифическая реакция организма на вещества:

Источник

Систематические группы растения пшеницы

Среди хлебных злаков род Triticum L., относящийся к семейству злаковые — Gramineae Juss , выделяется наибольшим полиморфизмом. Все виды пшеницы подразделяются на три группы по числу хромосом, образуя полиплоидный ряд.

I. Диплоидные виды (n=7, геном А) — Т. boeoticum Boiss., Т. thaoudar Reut., Т. monococcum L. Дикие однозернянки произошли от вымершего родового типа Triticum задолго до начала земледелия. Культурная однозернянка мутантно возникла из дикой в Закавказье (Переднеазиатский центр).

II. Тетраплоидные виды (n=14, геномы А и В) — Т. carthtlicum Nevski., T. timopheevi Zhuk, T. polonicum L., T. turgidum L., и т.д.

До недавнего времени вопрос о происхождении тетраплоидной пшеницы оставался загадкой. Последние цитогенетические исследования позволили наметить определенную картину филогении всего тетраплоидного ряда. Большинство исследователей придерживаются мнения, что наиболее вероятным донором генома А послужила дикая однозернянка Т. boeoticum, а генома В — Ае. Speltoides Tausch. Такая амфиплоидизация происходила в доисторическое время в районах совместного произрастания эгилопсов и диких однозернянок (рис. 1). Установлено два центра происхождения тетраплоидных пшениц — Переднеазиатский (Закавказье) и Африканский (Эфиопия).

III. Гексаплоидные виды (n=21, геномы А, В и Б) — Т. aestivum L., T. compactum Host., T. spelta L., T. macha Dek, и др.

Долгое время оставалась неясной природа третьего генома гексаплоидных пшениц Б. В настоящее время считается установленным, что донором генома Б является Ае. Squarrosa L. Экспериментально эту теорию подтвердили Мак Фаден и Сирc, получившие амфидиплоид между Т. dicoccoides и Ае. squarrosa, который морфологически был близок к Т. spelta и легко с ней скрещивался.

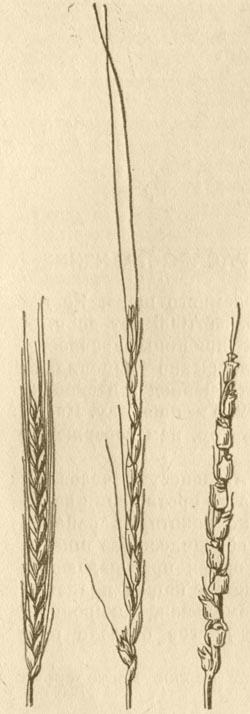

Рис. 1. «Предки» современной пшеницы (слева направо):

Т. boeoticum, Ае. speltoides, Ае. squarrosa.

Первичный центр происхождения большинства видов этой группы — Закавказье (Переднеазиатский центр). Особую группу составляют октаплоидные виды, искусственно полученные человеком (естественная полиплоидизация в роде Triticum достигла только гексаплоидного уровня):

1) Т. fungicidum Zhuk. — грибобойная пшеница (2n=56), экспериментально получена П. М. Жуковским от скрещивания Т. carthlicum var. fuliginosum и Т. timopheevi с последующей обработкой F1 0,02%-ным раствором колхицина, высокоустойчива к грибным заболеваниям;

2) Т. timonovum Heslot. — тимоновум (2n=56), автополиплоид, получен французским ботаником Эсло из Т. timopheevi, обладает высокой устойчивостью к грибным заболеваниям, лучший источник ЦМС для мягкой пшеницы, чем Т. timopheevi.

В последнее время наметилась тенденция к укрупнению видов пшеницы. И хотя наши ведущие ученые-тритикологи (П. М. Жуковский, М. М. Якубцинер и др.) остаются на позиции дифференциальной систематики, определенный интерес представляет система, предложенная шведским генетиком Мак-Кеем на основе филогенетических и генетических исследований. Она включает пять видов: Т. monococcum, Т. timopheevi, Т. turgidum, Т. zhukovskyi и Т. aestivum. Остальные виды Мак-Кей определяет как подвиды.

Эколого-географические группы. Для целей селекции особенно важна экологическая группировка сортов пшеницы, что объясняется (по Н. И. Вавилову) резкими сортовыми различиями форм, происходящих из различных районов. У мягкой пшеницы М. М. Якубцинер выделяет следующие эколого-географические группы.

1. Степная волжская. Представлена сортами, наиболее устойчивыми к морозу при отсутствии снежного покрова. Яровые формы отличаются высокой засухоустойчивостью и хорошим качеством зерна. Сорта: озимой пшеницы Алабасская и яровой Саратовская 29 и Эритроспермум 841.

2. Степная южная. Озимые формы менее зимостойки, чем сорта предыдущей группы. Яровые формы среднезасухоустойчивы. Сорта озимой пшеницы: Кооператорка, Одесская 3, Одесская 51, яровой: Лютесценс 62, Артемовна.

3. Северорусская. Позднеспелые и среднеспелые формы. Озимые устойчивы к избыточному снежному покрову. Озимые и яровые формы слабозасухоустойчивые. Сорта озимой пшеницы: Сандомирка, Мильтурум-перерод, Ледовка; яровой: Краснозерная, Московка, Горьковская 20.

4. Лесная восточносибирская. Скороспелые, влаголюбивые формы. Сорта яровой пшеницы: Ударница, Иркутская 49.

5. Лесостепная южная. Эта группа отличается от степной южной меньшей засухоустойчивостью. Сорта озимой пшеницы: Украинка, Безостая 1, Аврора.

6. Лесостепная волжская. Включает яровые сорта, отзывчивые на орошение: Лютесценс 758, Безенчукская 98.

7. Лесостепная западносибирская. Яровые формы, позднеспелые, отличающиеся замедленным развитием и кущением. Хорошо переносят весеннюю засуху и нетребовательны к теплу в период созревания. Сорта: Мильтурум 553, Мильтурум 321 и др.

8. Лесостепная восточносибирская. Включает яровые скороспелые формы. Сорта: Балаганка, Победа, Скала и др.

9. Северная скороспелая. Яровые формы, скороспелые, холодостойкие. Сорта: Таежная 4, Аленькая 23 и др.

10. Среднеазиатская богарная. Представлена формами, отличающимися исключительной устойчивостью к воздушной и почвенной засухе. Озимые и яровые формы, входящие в эту группу, требовательны к теплу в период созревания. Сорта яровой пшеницы: Грекум 289, Псевдотурцикум 2115 и др.

Кроме перечисленных, у Т. aestivum выделяют еще следующие группы.

11. Среднеазиатская поливная низинная.

12. Среднеазиатская горная поливная.

13. Закавказская субтропическая.

14. Горнокавказская степная.

15. Горнокавказская лесная.

16. Горн о кавказская лесостепная.

17. Закавказская низменно-предгорная.

18. Закавказская высокогорная.

19. Дальневосточная приморская.

Сорта других видов пшеницы также выделены в экологические группы, хотя число таких групп меньше, что объясняется уникальной пластичностью вида Т. aestivum.

Источник