- Можно ли закапывать листья в землю?

- Как долго гниют листья?

- Можно ли компостировать листья?

- Как сделать компост из осенних листьев?

- Можно ли закапывать опавшие листья?

- Куда девать листву с участка?

- Куда девать опавшие листья?

- Какие листья пригодны для компоста?

- Почему нельзя собирать листья?

- Как ускорить разложение листьев?

- Как из опавшей листвы сделать компост?

- Можно ли делать компост из дубовых листьев?

- Почему не надо убирать опавшую листву?

- Для чего убирают листья?

- Что делать с опавшей листвой весной?

- Как понять что компост созрел?

- Можно ли закладывать в компост листья грецкого ореха?

- Можно ли использовать листья как удобрение?

- Чем вредны опавшие листья?

- Нужно ли убирать листья малины?

- Разложение растений как основа почвообразовательного процесса

Можно ли закапывать листья в землю?

Можно, конечно, закопать листья тут же, на участке, так сказать, вернуть матери-природе, но разлагаться в земле они будут годами. Самый рациональный путь – использовать их для приготовления компоста. В литературе вы, наверное, встречали такой термин – «листовая земля».

Как долго гниют листья?

Через 2 года в кучах листья полностью разлагаются, превращаясь в однородную землистую массу, пригодную для употребления в садоводстве и комнатном и оранжерейном цветоводстве. Листовая земля считается питательной и лёгкой.

Можно ли компостировать листья?

Если в саду были парша или садовая гниль, компостировать опавшие листья нельзя, на них полно спор — возбудителей болезней. От такой органики надо избавиться. фото белта. Небезопасную листву лучше закопать, советуют специалисты.

Как сделать компост из осенних листьев?

Измельченные листья разных пород деревьев следует смешать с землей, навозом или готовым компостом в соотношении 2: 1. Нужно добавить к смеси пищевые отходы, скошенную траву или немного азотного удобрения (например, мочи или куриного помета). Все следует уложить слоями толщиной не более 15 сантиметров.

Можно ли закапывать опавшие листья?

Здоровую опавшую листву можно закопать. Глубина закапывания зависит от типа сада и корневой системы культур, рядом с которыми вы собираетесь рыть яму. Если это ягодные кустарники, то хватит и 15 — 20–сантиметровой глубины. Если большие семечковые деревья — 60 — 70 см.

Куда девать листву с участка?

Уничтожать собранный природный материал не стоит, он вам еще пригодится.

- Компост Опавшие листья измельчите и добавьте в компостную кучу.

- Грунт для рассады и комнатных цветов

- Мульча

- Декор для садовых дорожек

- Укрывной материал для многолетников

- Материал для теплых грядок

- Грунт для высоких грядок

- Удобрение для газона

Куда девать опавшие листья?

Куда девать опавшие листья: 7 советов от дачников

- Листовой перегной В мешки для мусора положите опавшую листву, траву. Утрамбуйте и полейте водой.

- Мульчирование Разложите влажную листву – укройте ими цветы: хризантемы, розы, гортензии и т. д.

- Газон Не сжигайте листву.

Какие листья пригодны для компоста?

Какие листья лучше для компоста? Эффективнее всего себя показывают опавшие листья от плодовых деревьев (яблони, груши, вишни и сливы). Также можно использовать виноградные, березовые и кленовые (после измельчения), а также листья тополя. А вот дуб — отличный пример того, какие листья нельзя класть в компост.

Почему нельзя собирать листья?

Почему убирать листву вредно

Деревья, которые растут на земле, лишенной этого защитного покрова, могут быть подвержены болезням и погибать.

Как ускорить разложение листьев?

Активизации процессов разложения листьев способствует добавление между слоями органики скошенной с ближайшего луга, газона или зеленой лужайки травы, богатой азотными соединениями.

…

Подойдет и любое азотное удобрение, например:

- азофоска;

- аммиачная селитра;

- или мочевина, разведенное в воде из расчета 30 г/10 л.

Как из опавшей листвы сделать компост?

Технология приготовления листового компоста После листопада соберите опавшую листву и заложите ее в лоток, пересыпая слоями земли толщиной 5-10 см. Если листва и почва сухие, обязательно пролейте их водой. Владельцы газона, могут добавить к содержимому скошенную траву – она ускорит вызревание перегноя.

Можно ли делать компост из дубовых листьев?

Большинство садоводов, наверное, слышали, что дубовые листья токсичны. Они содержат очень много дубильных веществ и имеют кислую реакцию, поэтому их нельзя класть в компост и хоть как-то использовать в саду.

Почему не надо убирать опавшую листву?

Опавшие листья лучше не убирать, потому что они образуют защитный слой, предохраняющий корни деревьев от замерзания.

Для чего убирают листья?

Постепенная деструкция опавшей листвы создает условия для развития почвенной микрофлоры и фауны, которая, с одной стороны, выполняет работу по переработке листьев, с другой стороны, препятствует развитию патогенных для деревьев организмов (грибковые, бактериальные заболевания деревьев).

Что делать с опавшей листвой весной?

Разложите мокрые опавшие листья на пустующих участках грунта. Листья послужат естественной мульчой, которая препятствует росту сорняков, выветриванию почвы и вымывания из нее минералов. Весной либо соберите полуперепревшие листья граблями, либо перекопайте вместе с грунтом.

Как понять что компост созрел?

О том, что компост полностью готов к непосредственному применению, свидетельствуют несколько важных показателей, которые отличают перепревший компост:

- Растительные остатки уже незаметны

- Запах

- Просеивание без остатков

- Отсутствие червей

- Скорость вызревания

Можно ли закладывать в компост листья грецкого ореха?

В том случае, если губить почву юглоном вы опасаетесь, из листвы ореха можно приготовить компост: Поместить листья грецкого ореха в компостную яму; Весной компост необходимо встряхнуть или переложить; Хорошо увлажнить, добавляя азотное удобрение из расчета 20-30 грамм на 10 литров жидкости.

Можно ли использовать листья как удобрение?

Опавшая листва – доступное сырье для приготовления компоста на дачном участке. Готовый субстрат можно использовать в качестве органического удобрения. Он не только повысит плодородие почвы, но и улучшит ее структуру, сделает ее рассыпчатой и легкой.

Чем вредны опавшие листья?

В их состав входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Попадая в человеческий организм, они подавляют иммунную систему, разрушают гормоны и витамины, создают благоприятные условия для образования злокачественных новообразований.

Нужно ли убирать листья малины?

Срывать листья малины ни в коем случае нельзя, так как почки на побегах растут снизу вверх и тогда возможно, что они отломаются. А если же на побегах оставить листья, то они закроют почки, что в дождливую погоду приведет к намоканию листьев, а затем к ожогу почек.

Источник

Разложение растений как основа почвообразовательного процесса

Волкова, С. А. Разложение растений как основа почвообразовательного процесса / С. А. Волкова, В. Е. Шатров. — Текст : непосредственный // Юный ученый. — 2022. — № 1 (53). — С. 37-39. — URL: https://moluch.ru/young/archive/53/2749/ (дата обращения: 16.08.2023).

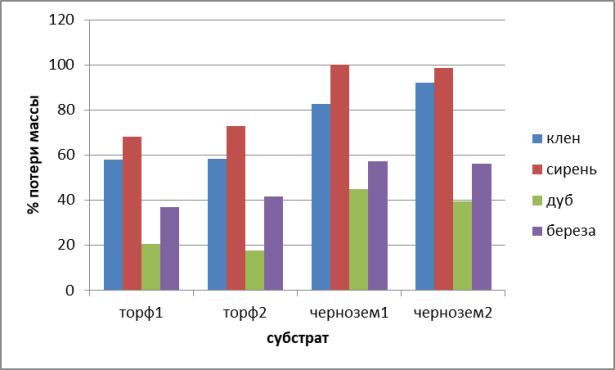

В статье обсуждаются результаты эксперимента по разложению листьев разных видов древесных пород в торфе и черноземе.

Ключевые слова: почва, гумус, разложение, микроорганизмы.

Опавшие части растений играют важную роль в формировании органического вещества (гумуса или перегноя) почвы. Начинается этот процесс с действия собственных ферментов окисления — оксидаз, оставшихся в живых клетках, а затем в него вступают живущие в почве микроорганизмы (бактерии, грибы).

В зависимости от экологических условий скорость процессов разложения растительных остатков может быть различной, но все они направлены на минерализацию органических остатков вплоть до образования углекислого газа и воды [1]. Вместе с тем, в почвах идут синтетические процессы, в результате которых продукты разложения подвергаются частичному окислению, полимеризации, уплотнению, соединению друг с другом. В итоге в почве образуются гумусовые вещества — совершенно новые вещества, не содержащиеся ни в исходных органических остатках, ни в продуктах микробного синтеза. Содержание в почве гумусовых веществ и определяет ее плодородие.

На начальном этапе разложения в этом процессе важную роль играют микроорганизмы. Именно почвенная микрофлора разлагает органические субстраты. Разложение бактериями отмерших растений — важнейшее звено биогеохимических циклов углерода, кислорода, азота, серы и других элементов, а также круговорота веществ в биосфере в целом. В результате разложения органических соединений различными группами микроорганизмов в атмосферу возвращается 90 % углекислого газа. Скорость разложения зависит от внешних условий: доступа воздуха, влажности и температуры почвы. В разных почвах такие условия различны, что влияет на интенсивность разложения растений. В данном исследовании особенности разложения растительных остатков рассматривали на примере чернозёма и болотных (торфяных) почв. Разложение остатков растений проходит в разных условиях по-разному. Интенсивность разложения зависит от почвенных условий и, в первую очередь, от обилия кислорода, поскольку от этого фактора зависит жизнедеятельность микроорганизмов, осуществляющих процесс разложения.

Объектами исследования являлись листья разных древесных пород: дуб черешчатый, клен остролистный, береза повислая и сирень обыкновенная. Оценку скорости разложения листьев проводили по потере их массы в ходе опыта [2]. В эксперименте листья указанных древесных пород были взвешены и заложены в контейнеры с черноземом и сфагновым торфом на 35 дней (в 2-кратной повторности). Изначально в каждом субстрате определили влажность по формуле:

где m 1 — масса пустого бюкса (г), m 2 — масса навески почвы или торфа в бюксе (г), m 3 — масса высушенной почвы или торфа в бюксе (г).

Полученные результаты показали, что влажность почв отличается: чернозем — 27,2 %, торф — 1823 %. Высокая влажность торфа свидетельствует о низком содержании кислорода. В черноземе влажность ниже и кислорода больше. Полученные результаты будут оказывать влияние на активность микроорганизмов и интенсивность разложения опавших листьев деревьев.

Влажность субстратов в ходе эксперимента поддерживали поливом.

По истечению времени эксперимента растительный материал изымали из каждого образца торфа и чернозёма, высушивали в сушильном шкафу, тщательно очищали от остатков торфа и взвешивали ( m 2 ), после чего вычисляли потерю массы образца в граммах по формуле « m 1 -m 2 » и потерю массы в процентах по формуле « A/m 1 * 100 % » [2].

Полученные результаты показали, что во всех вариантах опыта активно разлагалась сирень (рис. 1). В торфе потеря массы листьев этого вида составила 68,3–72,7 %, в черноземе — 98,7–100 %. Столь активное разложение листьев сирени связано с высокой долей в них мягких тканей (они образованы живыми клетками и не имеют утолщений).

Наиболее медленно разлагаются листья дуба: в торфе потеря массы листьев составила 17,6–20,7 %, в черноземе — 39,3–44,8 %. Это обусловлено наличием на поверхности листьев дуба кутикулы, состоящей из воскоподобных веществ, а также развитием механических тканей, которые образованы одревесневшими клетками. Такие особенности строения придают жесткость листьям дуба и затрудняют их разложение микроорганизмами.

Рис. 1. Интенсивность разложения листьев разных древесных пород в торфе и черноземе

Листья клена и березы занимают промежуточное положение, но при этом сохраняется выявленная тенденция: разложение в черноземе происходит активнее, чем в торфе.

Сравнение интенсивности разложения листьев разных видов древесных растений в изучаемых субстратах показало, что в торфе этот процесс проходит медленнее и потеря массы, в среднем, составила, 45,9–47,5 %. В черноземе листья активно разлагались, и потеря их массы составила 71,2–71,6 %. Как видно из результатов опыта, наиболее благоприятные условия для трансформации органического вещества формируются в черноземе. По этой причине накопление гумуса в черноземе происходит быстрее и потому эти почвы являются более плодородными. В торфе разложение происходит медленно и отмершие части растений долго разлагаются. В результате торфяные почвы характеризуются низким плодородием.

1. Зацаринная Д. В., Леонова О. А., Дубинина Н. С. Особенности трансформации различных органических субстратов в сфагновом переходном торфе // Растительность болот: современные проблемы классификации, картографирования, использования и охраны: Матер. IV Междунар. науч. семинара (22–24 сентября 2021 г., Минск-Витебск, Беларусь). — Минск: Колорград, 2021. С. 45–46.

2. Волкова Е. М. Методы изучения болотных экосистем. Т.: ЗАО Гриф и К, 2009. — 94 с.

Источник