6.3. Смолообразовательная система хвойных

Присутствие смолистых веществ у хвойных можно считать диагностическим признаком. Смолистые вещества находятся в различного вида смоляных ходах и вместилищах. Ходами обычно называют вместилища, имеющие вытянутую цилиндрическую форму. Если же эта форма иная, то вместилище именуют или просто полостями, или карманами и кармашками, или желваками.

Смоловместилища образуются схизогенным или лизогенным путями. При схизогенном образовании они возникают в результате расширения межклеточного пространства и растворения межклеточного вещества. Возникшая полость изнутри покрыта слоем выстилающих (секреторных) клеток. Эти клетки полярны и способны пропускать внутрь себя органические вещества через наружную относительно полости стенку и выделять образованные в них секреты через внутреннюю стенку, обращенную в сторону полости.

При лизогенном образовании полостей часть клеток разрушается и возникшие на их месте пространства заполняются секретом. Пример лизогенных вместилищ — травматические смоляные карманы в древесине хвойных пород. Иногда образование полостей может происходить смешанным (схизолизогенным) путем в результате расширения межклетников и частичного разрушения клеток. Такие смоловместилища называют кармашками.

Для большинства хвойных пород является характерным образование смоловместилищ как следствие поранения. Такие полости называются травматическими, или патологическими.

6.4. Системы и строение смоляных ходов сосны обыкновенной

У сосны обыкновенной имеются смоляные ходы в первичной коре, лубе, хвое, шишках, почках и древесине. Для подсочки имеют значение только смоляные ходы древесины, поскольку первичная кора сбрасывается в первые годы жизни дерева, а смоляные ходы хвои, луба, почек и шишек изолированы от смолоносной системы древесины и при подсочке никакой роли не играют.

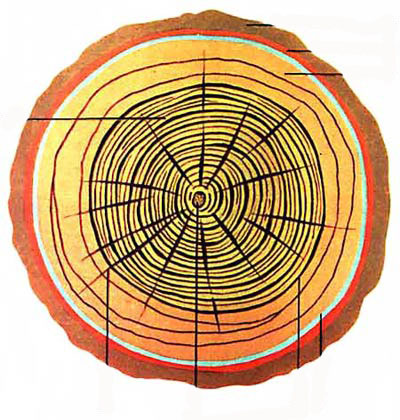

Система смоляных ходов древесины сосны состоит из вертикальных (продольных) и горизонтальных (поперечных, радиальных) ходов. Вертикальные и горизонтальные смоляные ходы состоят из аналогичных клеток, которые наряду с прочими элементами луба и древесины образуют камбий.

При образовании вертикального смоляного хода камбий откладывает в древесине вытянутый ряд паренхимных клеток, каждая из которых делится на четыре клетки. В месте соединения этих клеток

образуется полость, в которой постепенно накапливается живица. Со временем длинный ряд паренхимных клеток образует смоляной канал с межклетником, заполненным живицей.

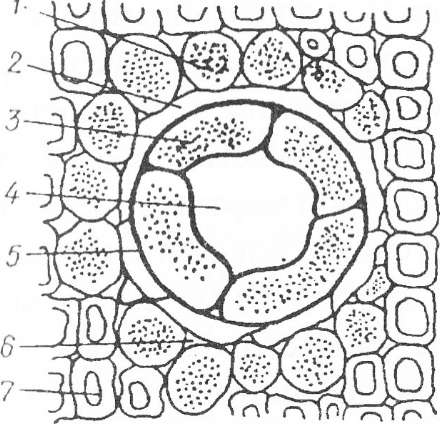

На рис. 2 показан поперечный разрез вертикального смоляного хода. Смоляной ход состоит из канала, окруженного клетками выстилающей паренхимы. Внутренняя полость канала заполнена живицей. Клетки выстилающей паренхимы имеют вид пузырей, внешние стенки которых значительно толще стенок, обращенных внутрь смоляного хода. Эти клетки у своего основания, плотно срастаясь друг с другом, изолируют смоляной ход от межклетников древесины. Внутри клеток находятся густая цитоплазма с ядром, пластиды, митохондрии, зерна крахмала, капли жира или живицы. Пластиды, цитоплазма и митохондрии являются местом синтеза терпеноидных веществ.

Рис. 2. Поперечный разрез вертикального

1 — клетки сопровождающей паренхимы; 2 — клетки мертвого слоя; 3 — клетки выстилающей паренхимы; 4 — внутренняя полость канала, заполненная живицей; 5 — канал смоляного хода; 6 — межклетники; 7 — трахеиды

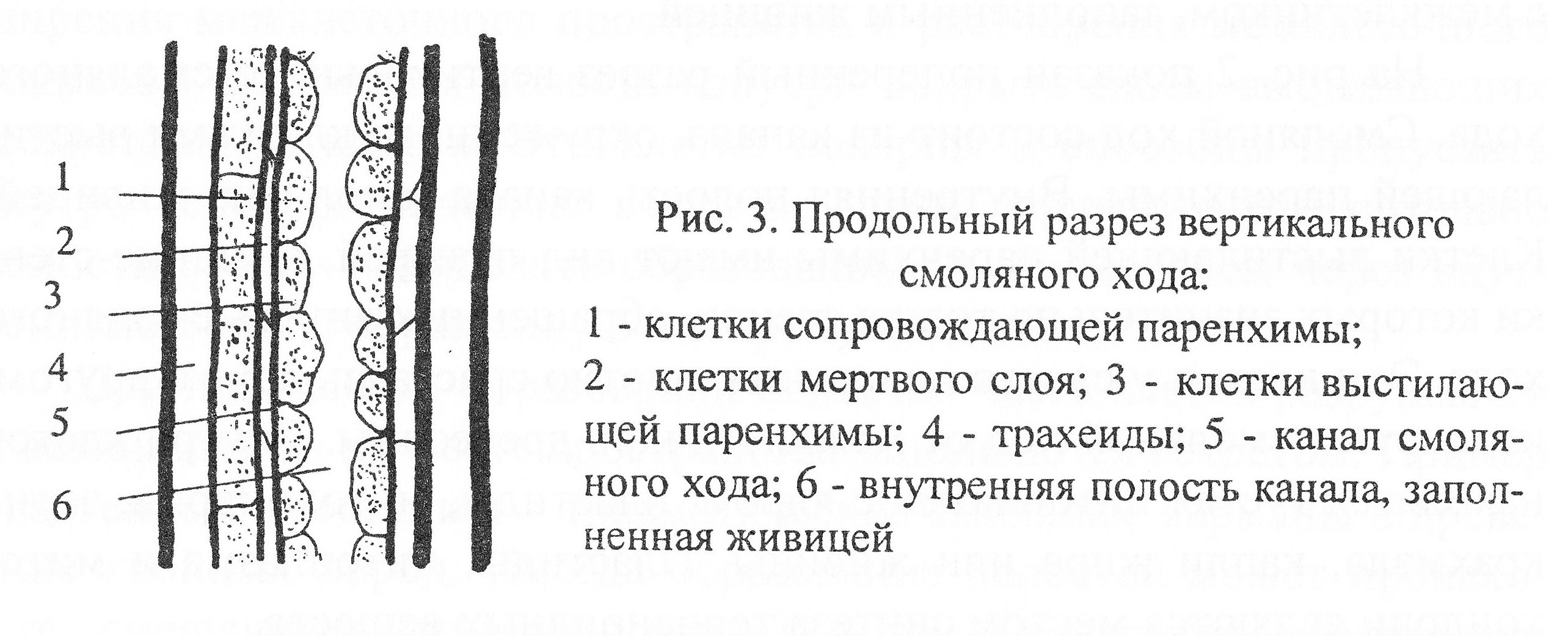

Выстилающие клетки могут делиться, поэтому их число на поперечном разрезе смоляного канала может составлять 4-7 шт. Степень заполнения полости смоляного хода выстилающими клетками зависит от степени наполнения канала живицей. Непосредственно к выстилающим клеткам примыкает один или несколько рядов мертвых клеток. Эти клетки образуются при формировании смоляного хода, когда выделительная паренхима разбухает, частично подавляя (раздавливая) при этом окружающие ход клетки сопровождающей паренхимы. Последние затем отмирают и после одревеснения заполняются воздухом. Эти клетки тонкостенны и сомкнуты по радиусу. Основная их роль — механическое укрепление смоляного хода. По длине мертвые клетки в 1,5-2,0 раза превышают размеры выстилающих клеток (рис. 3). Слой мертвых клеток иногда не образует сплошного кольца, и в местах их разрыва выстилающие клетки соприкасаются с клетками сопровождающей паренхимы.

Клетки сопровождающей паренхимы живые, с эластичными стенками, вытянутые вдоль ствола и служат для хранения запасных питательных веществ (крахмал, жиры), расходуемых деревом на новообразование выделившейся живицы. Кроме того, внутри клеток находится густая цитоплазма и ядро. Эти клетки окружают слой мертвых клеток в 1-4 ряда и с внешней стороны смоляного хода соприкасаются с трахеидами. Через сопровождающую паренхиму у вертикальных смоляных каналов образуется связь с паренхимными клетками сердцевинных лучей, что обеспечивает поступление продуктов фотосинтеза из луба в зону смолообразования. Длина клеток сопровождающей паренхимы в несколько раз больше длины мертвых клеток.

Вертикальные смоляные ходы образуются во второй половине вегетационного периода в поздней древесине сразу по всей своей длине. При этом 2/3 их числа сосредоточены в наружной части и 1/3 в средней части поздней древесины.

Горизонтальные смоляные ходы располагаются во вторичных сердцевинных лучах (рис. 4) и образуются постепенно по мере нарастания годичных колец древесины и луба. При прохождении через камбий канал горизонтального смоляного хода суживается, поскольку в зоне камбия канал и его внутренняя полость только начинают образовываться. В лубе канал замыкается за счет образования пробки из разросшихся выстилающих клеток.

Источник

Анатомическое строение древесины хвойных пород

Хвойные породы возникли в эволюции раньше лиственных и имеют наиболее простое однородное анатомическое строение древесины, состоящей практически полностью из клеток одного типа. Главными анатомическими элементами древесины хвойных пород служат прозенхимные клетки — трахеиды, составляющие до 91. 95% ее объема. Это длинноватые клетки со стенками разной толщины. В стволе растущего дерева лишь последний годичный слой содержит живые трахеиды, которые отмирают к зиме. В поперечном сечении трахеиды чаще всего имеют прямоугольную форму, а время от времени пяти- либо шестиугольную. Концы традиционно кососрезанные с заостренными либо закругленными кончиками. В дереве трахеиды размещены главным образом вертикально (вдоль оси ствола). Длина трахеид обычно составляет 1,6. 5,5 мм (с колебаниями для представителей отдельных семейств от 0,7 до 11 мм) при ширине 0,02. 0,09 мм.

Древесину хвойных пород применяют в целлюлозно-бумажном производстве как длинноволокнистое сырье. Ранние трахеиды наиболее широкие, имеют тонкие стенки и широкие полости (соотношение длины к ширине около ста). Они выполняют проводящие функции. Поздние трахеиды наиболее узкие (соотношение длины к ширине примерно двести), имеют толстые стенки и узкие полости. Они выполняют механические функции. Размеры трахеид зависят от древесной породы и условий произрастания дерева.

Вторым анатомическим элементом являются паренхимные клетки, образующие живую ткань — паренхиму, главным образом лучевую. Ее клетки образуют сердцевинные лучи — ряды из паренхимных клеток, идущие горизонтально по радиусам ствола. Лучи могут состоять лишь из паренхимных клеток (гомогенные лучи), или содержать не считая паренхимных клеток горизонтальные лучевые трахеиды (гетерогенные лучи). У хвойных пород сердцевинные лучи узкие, однорядные (кроме лучей, в которых образуются горизонтальные смоляные ходы), а их высота по числу клеток колеблется. Горизонтальные (лучевые) трахеиды по размерам близки к паренхимным клеткам, но малочисленны по сравнению с последними. В отличие от паренхимных клеток лучевые трахеиды имеют окаймленные поры (см ниже). Сердцевинные лучи проводят растворы питательных веществ в горизонтальном направлении. В древесине некоторых хвойных пород в маленьких количествах (например, у сосны 0,6%) содержится вертикальная (осевая, или тяжевая) паренхима, ряды клеток которой проходят вдоль ствола.

Паренхима выполняет наряду с проводящей запасающую функцию В ее клетках хранятся резервные питательные вещества, содержатся экстрактивные вещества и минеральные. У хвойных деревьев часть запасов питательных веществ хранится также в хвое и поэтому доля паренхимных клеток довольно мала (3,5. 6%). Исключение составляет древесина лиственницы, сбрасывающей хвою на зиму, содержащая около 10% паренхимных клеток.

В древесине некоторых хвойных пород (сосна, лиственница, ель) находятся также эпителиальная паренхима, образующая смоляные ходы (смоляные каналы), и сопровождающая их паренхима. Смоляные ходы -это межклеточные каналы, заполненные живицей (смолой). Распознают вертикальные и горизонтальные смоляные каналы, образующие единую смолоносную систему. Вертикальные каналы размещаются чаще в поздней зоне годичного кольца и образуются 3-мя слоями клеток: внутренним выстилающим слоем живых эпителиальных клеток; слоем мертвых клеток, заполненных воздухом; слоем живых клеток сопровождающей паренхимы, с течением времени отмирающих. Диаметр вертикальных смоляных ходов составляет 0,10. 0,14 мм. Их можно заметить и невооруженным глазом.

Горизонтальные смоляные каналы проходят в многорядных сердцевинных лучах. Они образованы живыми эпителиальными клетками и мертвыми паренхимными клетками. Эти ходы наблюдают под микроскопом. Диаметр смоляных каналов зависит от породы дерева. Так, в древесине сосны каналы имеют большие размеры, чем в древесине ели. Смолоносная система служит в дереве защитной системой, позволяющей переносить экстремальные условия обитания, и в том числе обеспечивает защиту от повреждения дерева насекомыми и иными живыми организмами.

Клетки древесины сообщаются между собой через поры. Поры -это неутолщенные участки клеточной стенки. Пора не является свободным отверстием, потому что в ней имеется узкая мембрана (первичная стенка и межклеточное вещество), пронизанная мелкими отверстиями. В живых клетках через эти отверстия проходят тонкие нити цитоплазмы, которые соединяют содержимое живых клеток в одно целое. Поре в оболочке одной клетки соответствует пора соседней клетки, другими словами образуется пара пор.

Различают простые, окаймленные и полуокаймленные поры (пары пор). Простые поры образуются в стенках 2-х смежных паренхимных клеток, а окаймленные поры — в стенках 2-х смежных трахеид, располагаясь преимущественно на радиальных стенках у концов трахеид. Поздние трахеиды по сравнению с ранними имеют наименьшее число пор меньших размеров (щелевидные поры). У окаймленной поры мембрана имеет в центре утолщение — торус, играющий роль клапана, который может перекрывать пору. Структура торуса отличается от структуры мембраны. Окаймление образуется нависающим выступом вторичной стенки. Оно может быть выражено четко либо слабо заметно.

Трахеиды с паренхимными клетками сердцевинных лучей сообщаются через полуокаймленные поры в так называемых полях перекреста. Форма, размер и число пор в поле перекреста служат диагностическими признаками при определении хвойных древесных пород.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Источник