6.5. Размеры, число и распределение смоляных ходов в древесине сосны обыкновенной

При максимальном заполнении вертикального смоляного хода живицей диаметр его внутренней полости составляет около 80 % от общего диаметра канала. Аналогичный показатель для горизонтальных каналов равняется 75 %.

Диаметр канала вертикальных смоляных ходов в тангентальном направлении обычно равняется четырем рядам трахеид. Поскольку ширина трахеид с возрастом увеличивается, то и диаметр смоляных ходов возрастает от внутренних к периферийным годичным слоям (табл. 9). В среднем обычно диаметр канала вертикального смоляного хода считают равным 0,1 мм. Диаметр горизонтальных смоляных ходов в среднем равен 0,04 мм.

Таблица 9. Зависимость диаметра вертикальных смоляных ходов

Существует определенная связь диаметра вертикальных смоляных ходов со смолопродуктивностью деревьев. Так, Б.Р.Винк (1970) установил, что высокосмолопродуктивные деревья имеют диаметр смолоходов на 6,5-15,3 % больше, чем низкосмолопродуктивные. Н.М. Вишневская (1971) также утверждает, что диаметр смоляных ходов и смолопродуктивность находятся в прямой зависимости.

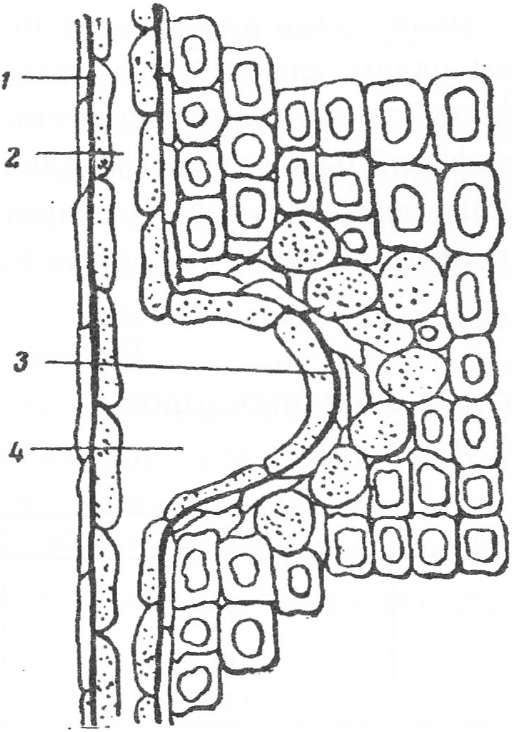

Длина вертикальных смоляных ходов колеблется от 10 до 100 см и более, а длина горизонтальных ходов определяется толщиной заболони и луба. В толще древесины вертикальные смоляные ходы пересекаются с горизонтальными и образуют единую систему сообщающихся смоляных ходов (рис. 5). При этом как каждый из горизонтальных ходов может пересечься с несколькими вертикальными ходами, так и каждый вертикальный ход может, в свою очередь, пересечься с несколькими горизонтальными. В результате образуются своеобразные радиально ориентированные решетки, обеспечивающие свободное перемещение живицы в радиальном и вертикальном направлениях. Перетекание живицы в тангентальном направлении, т.е. из одной решетки в другую, затруднено и возможно лишь при изгибании вертикального хода одной из решеток в сторону горизонтального хода другой и слияния с ним или при соединении вертикальных ходов между собой.

Рис. 5. Соединение вертикального смоляного хода с горизонтальным на поперечном сечении ствола:

- — канал горизонтального смоляного хода

- — внутренняя полость канала;

- — канал вертикального смоляного хода;

- — внутренняя полость канала

Установлено, что число соединений вертикальных и горизонтальных смоляных ходов в 1 см 3 древесины составляет 250-600.

Несмотря на способность живицы перетекать из удаленных от раны участков заболони, для подсочки важное значение имеет общая площадь полостей вскрываемых каналов смоляных ходов, через которые живица может вытекать из общей системы этих ходов. Для характеристики данного показателя обычно используют такие понятия, как «линейное число» — количество смоляных ходов в 1 пог. см годичного слоя и «густота» смоляных ходов — число вертикальных смоляных ходов на 1 см поперечного сечения ствола.

На первый взгляд число и распределение вертикальных смоляных ходов в поздней древесине годичного слоя не подчиняются какой-либо закономерности. Однако немецкому ученому Мюнху удалось установить зависимость линейного числа вертикальных смоляных ходов от ширины годичного слоя и вывести формулу этой зависимости:

где п — число ходов на 1 пог. см годичного слоя;

Приведенная формула свидетельствует о том, что с увеличением ширины годичного слоя пропорционально возрастает и линейное число смоляных ходов. Зная линейное число смоляных ходов, можно определить и их густоту d. При ширине годичного слоя, равном «в», в 1 см (10 мм) радиуса поперечного сечения ствола таких слоев будет помещаться 10/в шт. Учитывая, что линейное число смоляных ходов равно 4в+3, их количество в 1 см поперечного сечения ствола составит:

Данная формула определяет зависимость изменения густоты смоляных ходов от ширины годичного слоя по гиперболической кривой.

Исследования Мюнха были подтверждены и многими нашими исследователями. Так, для условий Ленинградской области А.Н. Ша- терниковой (1960; 1961) установлено, что

а для сосновых насаждений южно-таежного Зауралья коэффициенты в формуле Мюнха по данным Уральского опорного пункта КирНИЛП оказались равны:

а) для сосняка брусничного

б) для сосняка ягодникового

Известно, что с возрастом дерева величина годичного прироста по диаметру уменьшается, соответственно увеличивается густота смоляных ходов, их диаметр (см. табл. 9), а при прочих равных условиях и смолопродуктивность. Следовательно, выход живицы напрямую связан с густотой смоляных ходов.

Установлено, что деревья с высокой смолопродуктивностью имеют густоту ходов более 60 шт./см , число годичных слоев (по формуле Мюнха-Шатерниковой) в одном сантиметре радиуса ствола 11 и более. Низкосмолопродуктивные деревья имеют меньшие показатели. Подобную картину в условиях Урала наблюдали А. Казанский и А. Пономарев (1932). Так, сосны с выходом живицы на карроподновку 20-24 г и 12-13 г имели линейное число смоляных ходов соответственно 6,9-7,8 и 3,8-5,7. Однако выход живицы не всегда можно объяснить только количеством смоляных ходов, поскольку смолопродуктивность в значительной степени зависит как от объема заболони, так и от условий произрастания. Так, например, деревья сосны, произрастающие на болотистой почве, при высокой густоте смоляных ходов имеют низкий выход живицы.

Кроме вертикальных смоляных ходов, на выход живицы влияют и горизонтальные. В табл. 10 приведены данные, характеризующие смолоносную систему сосны в условиях Ленинградской области.

Таким образом, густота горизонтальных смоляных ходов почти в два раза больше, чем вертикальных, а диаметр меньше почти в три раза. В результате роль горизонтальных ходов в процессе накопления и выделения живицы значительно меньше, чем вертикальных. Подсчеты показывают, что истечение живицы из горизонтальных ходов примерно в 25 раз меньше, чем из вертикальных.

Таблица 10. Густота и диаметр вертикальных и горизонтальных смоляных ходов (Иванов, 1961)

Источник

Аанатомия смоловыделения

Характерной особенностью хвойных является наличие смоляных ходов, как в самой древесине, так и в хвое и коре. Они представляют собой окруженные паренхимными клетками капиллярные каналы различной длины и диаметра, содержащие живицу. Образование смоляного хода происходит в результате деления паренхимных клеток, отложенных длинными рядами (столбиками). Каждая клетка в таком ряду делится накрест на четыре клетки, и в месте перекрещивания дочерних клеток оболочки их разъединяются, вследствие чего появляется межклеточная полость — канал.

Смоляные ходы, расположенные в хвое, первичной коре молодых зеленых побегов и древесине, не имеют взаимной анатомической связи и представляют собой три разъединенные системы. Сосна и ель имеют все три системы. Пихта не имеет смоляных ходов в древесине. Для получения живицы при подсочке сосны имеют значение смоляные ходы древесины.

В древесине различают вертикально расположенные смоляные ходы и ходы, идущие горизонтально. Соединяясь между собой, они пронизывают всю древесину и составляют системы смоляных ходов. Более крупными являются вертикальные (продольные) смоляные ходы. Горизонтальные ходы идут в радиальном направлении в сердцевинных лучах.

Чтобы познакомиться со строением вертикальных смоляных ходов, рассмотрим их на поперечном и продольном разрезах. На поперечном разрезе в центре помещается смоляной канал с выпяченными внутрь его клетками в виде тонкостенных пузырей, наполненных густой зернистой плазмой с большим ядром и запасными веществами в виде многочисленных зерен и капель. Эти клетки образуют эпителий смоляного хода и называются выстилающими или выделительными. Выстилающими их называют потому, что они как бы выстилают канал смоляного хода, а выделительными потому, что они выделяют в канал живицу. Оболочки их эластичные, целлюлозные. Периферические части оболочек толще частей, обращенных внутрь канала. Стенки клеток не имеют пор. Боковые стенки соседних выстилающих клеток у основания плотно срастаются и образуют довольно правильный круг. От такого срастания канал смоляного хода совершенно изолирован от межклетников древесины. Степень выпячивания выстилающих клеток внутрь канала зависит от наличия в нем живицы.

Вокруг сросшегося кольца выстилающих клеток располагается слой сдавленных мертвых клеток, лишенных плазмы и обычно наполненных воздухом. Клетки эти сплющены по радиусу, поэтому стенки их располагаются косо или искривлены. Одревесневшие оболочки клеток тонки. Мертвый слой состоит из одного или нескольких рядов клеток, но не всегда он охватывает смоляной канал сплошным кольцом. Соприкасающиеся друг с другом оболочки мертвых клеток с оболочками выстилающих клеток имеют прочное срастание.

Вокруг мертвого слоя располагаются группами живые клетки сопровождающей паренхимы, которые в местах его разрыва соприкасаются с выстилающими клетками. Иногда сопровождающая паренхима окружает смоляной канал сплошным слоем. В разрывах между клетками сопровождающей паренхимы мертвые клетки соприкасаются непосредственно с окружающими смоляной ход трахеидами. Содержимое клеток сопровождающей паренхимы состоит из густой плазмы, ядра, зерен крахмала и капель масла. Оболочки их целлюлозные.

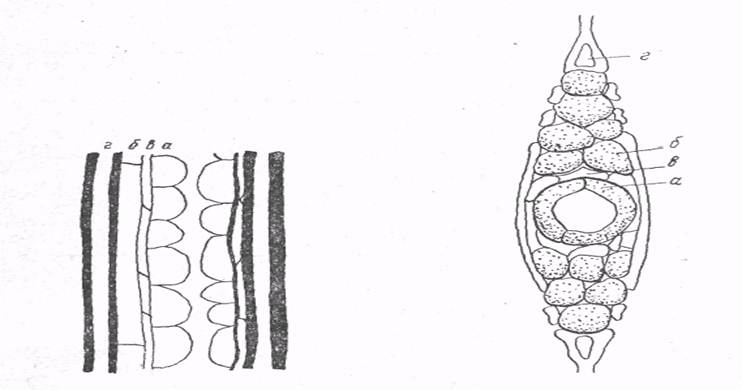

На продольном срезе видно, что длина выстилающих клеток превышает их поперечник. Мертвые клетки значительно длиннее выстилающих, но уже в несколько раз длиннее мертвых клеток и гораздо шире их клетки сопровождающей паренхимы.

Длина вертикальных смоляных ходов бывает от 10 до 80См. В отдельных случаях она доходит до 1М. Диаметр смоляных ходов (каналов с выстилающими клетками) варьирует от 60 до 130 микронов и находится в зависимости от возраста дерева. В наружных годичных слоях молодых сосен он меньше, чем старых. В среднем величину диаметра можно считать равной 0,1Мм. На свежем поперечном срезе наружных слоев заболони растущей сосны смоляные ходы заметны в виде беловатых точек на желтоватом фоне заболони. Эти точки сразу заливаются выступающей из них живицей. Длину смоляных ходов можно проследить, обнажив от коры последней слой древесины во второй половине лета. Они видны в виде беловатых полосок разной длины. Горизонтальные смоляные ходы помещаются в сердцевинных лучах в поперечном разрезе.

Они построены тоже из выстилающих клеток эпителия и мертвого слоя. Но часто мертвый слои располагается лишь справа и слева, а сверху и снизу к выстилающим клеткам непосредственно примыкает паренхима луча. Соседние клетки срастаются у основания. Следует отметить, что клетки мертвого слоя и клетки сопровождающей паренхимы, соприкасающиеся с выстилающими клетками, не сообщаются с трахеидами при посредстве пор, как это имеет место у остальных паренхимных клеток луча.

Образовавшись в сердцевинном луче, горизонтальный смоляной ход удлиняется вместе с нарастанием слоев древесины и луба. Длина его зависит от длины сердцевинного луча. В луб он входит, заканчиваясь там слепым закруглением. Часть горизонтального хода, располагающаяся в ядровой древесине, не функционирует, так как при отмирании заболони и переходе слоев ее в ядро смоляные ходы в этих местах отмирают и закупориваются выростами живых выстилающих клеток. Диаметр горизонтальных смоляных ходов меньше продольных и в среднем достигает 40 микронов.

Проходя через годичные слои древесины по радиусам ствола, горизонтальные смоляные ходы, встречая продольные, соединяются с ними своими каналами. Благодаря таким соединениям продольные смоляные ходы с горизонтальными образуют как бы сетки, расположенные вертикально по радиусам ствола. Продольные смоляные ходы в радиальной сетке имеют сообщение друг с другом через горизонтальные смоляные ходы по всему стволу. Число соединений продольных ходов с поперечными достигает по исчислению Мюнха нескольких сотен в 1 См3. Но поскольку нет поперечных смоляных ходов в тангентальном направлении (по окружности), сообщение смоляных ходов одной радиальной сетки с другой может быть только случайным, в результате слияния сильно сближенных продольных смоляных ходов, расположенных рядом в одном и том же годичном слое. Однако такие случаи встречаются очень редко.

Смоляной ход в Сердцевинный луч продольном разрезе: сосмоляным ходом на

А — выстилающие клетки; Б — сопровождающие клетки;

В — мертвыи слой; Г-трахеиды

Следовательно, сообщение между смоляными ходами осуществляется в основном только в продольном и радиальном направлениях.

Соединение смоляных ходов между собой имеет большое значение для подсочки. Живица может вытекать вследствие этого не только из вскрытых, но и из невскрытых смоляных ходов, расположенных на значительном расстоянии от первых.

Смоляные ходы, расположенные в хвое и первичной коре, значения для подсочки не имеют. Хвоя и молодые побеги (главным образом пихты и ели) используются для получения эфирного масла.

Дополнительные материалы

Источник