- 2. Проводящая и образовательная ткани

- 3. Строение стебля

- Строение древесины — главные разрезы ствола: корни, кора, крона. Физико-механические свойства и микроструктура древесины

- Понятие древесины

- Ствол дерева: его строение

- Свойства древесины

- Механические

- Физические

- Технологические

- Древесина как стройматериал

- Пороки древесины

- Химический состав древесины

2. Проводящая и образовательная ткани

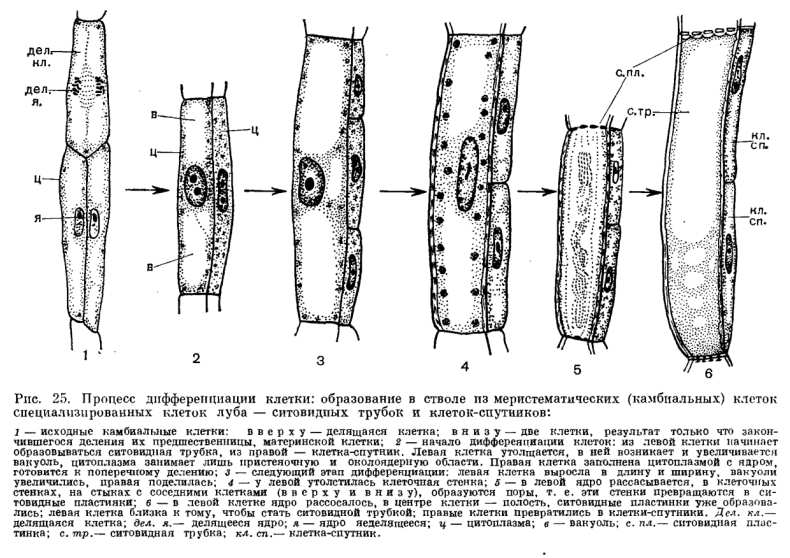

В стебле и листьях растений расположены пучки проводящей ткани. В проводящей ткани выделяют сосуды и ситовидные трубки.

Сосуды — длинные трубки, состоящие из боковых стенок мёртвых клеток, утративших поперечные перегородки и своё содержимое.

Ситовидные трубки — живые безъядерные клетки с большим количеством пор в оболочках.

По ним органические вещества из листьев (где они образовались) перемещаются к другим органам растения.

На спиле ствола дерева среди других слоёв можно выделить \(2\) слоя, по которым перемещаются вещества: древесину и луб . В состав древесины входят сосуды, по которым вода и минеральные вещества из почвы поднимаются вверх . В состав луба входят ситовидные трубки, по которым органические вещества перемещаются из листьев (где они образуются) вниз .

Если поместить белые цветы в сосуды с растворами пищевых красителей, то вода с красителями по проводящей ткани стебля поднимается вверх и окрашивает цветы в соответствующий красителю цвет.

Ты тоже можешь провести этот эксперимент в домашних условиях, купив пищевой краситель в ближайшем супермаркете. Можешь взять любые белые цветы.

Весной берёзовый сок с накопленными запасами сахара начинает поступать по проводящей ткани (древесине) из корней вверх. Это используют люди, которые сверлят отверстие в стволе берёзы, помещают в него трубку и получают берёзовый сок.

Источник

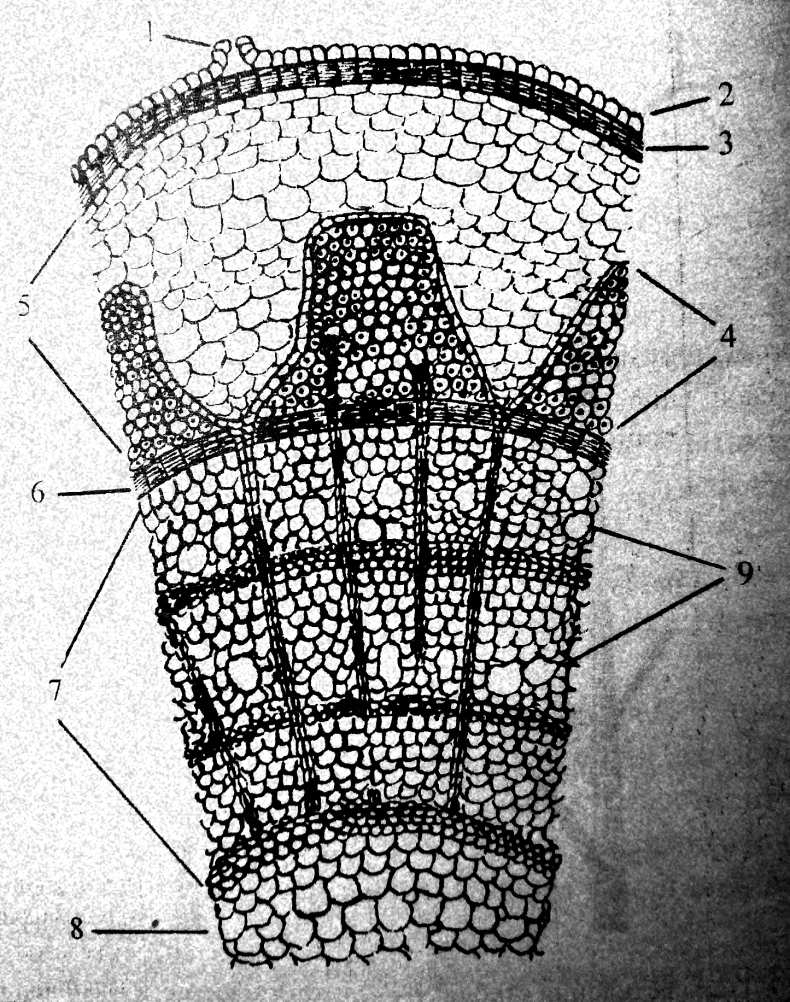

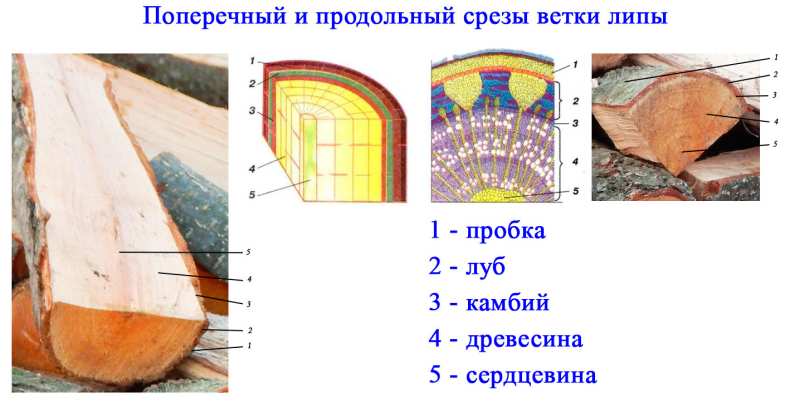

3. Строение стебля

Стебель — осевая часть побега. Он служит опорой для других органов растения, обеспечивает передвижение воды с минеральными и органическими веществами, а также в нём могут запасаться питательные вещества . Выполняемые функции обуславливают особенности строения этого органа.

На поверхности молодых стеблей находится кожица . У многолетних стеблей древесных растений кожица заменяется пробкой. Её клетки мёртвые, в них находится воздух.

Кожица и пробка относятся к покровным тканям. Эти ткани защищают внутренние слои стебля от механических повреждений, проникновения различных микроорганизмов, перепадов температуры. Через покровные ткани происходит газообмен: в кожице — через устьица , а в пробке — через чечевички . Чечевички — это небольшие бугорки с отверстиями. Они состоят из крупных клеток основной ткани с большими межклетниками.

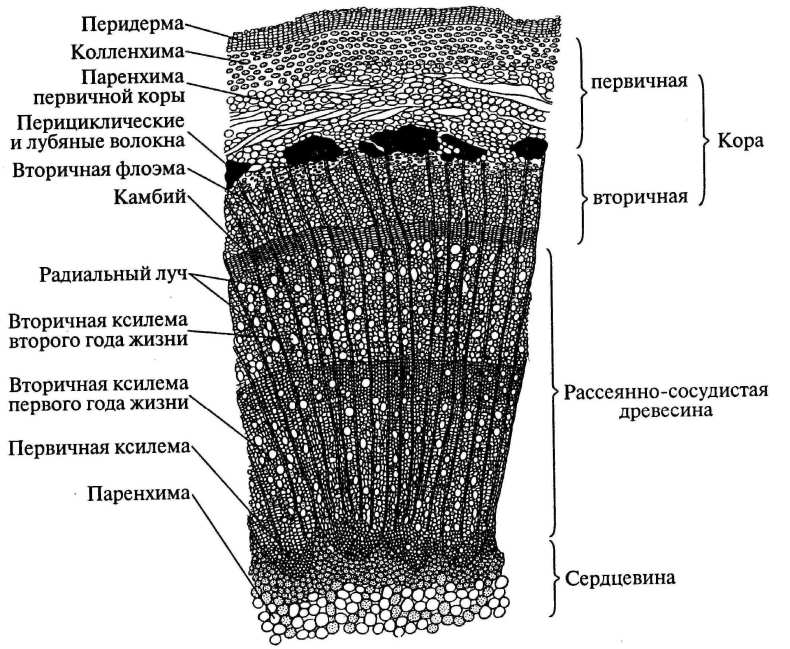

Под кожицей и пробкой находятся клетки коры , относящиеся к разным видам тканей. Снаружи располагаются слои клеток покровной и механической тканей с утолщёнными оболочками и тонкостенных клеток основной ткани, которые могут содержать хлорофилл. Под покровной тканью находится луб .

Луб образован ситовидными трубками, клетками механической ткани (лубяными волокнами) и клетками основной ткани.

Ситовидные трубки представляют собой цепочки удлинённых живых безъядерных клеток, стенки которых имеют множество мелких отверстий (как у сита). Это проводящие элементы луба, которые обеспечивают перемещение растворённых в воде органических веществ (продуктов фотосинтеза).

Лубяные волокна — это клетки механической ткани. Они имеют удлинённую форму, мёртвые, с одревесневшими стенками.

В коре некоторых растений луб имеет хорошо развитые и прочные волокна. Из лубяных волокон липы раньше изготавливали мочало и рогожу, а из лубяных волокон льна и в настоящее время прядут нити и ткут ткани.

Между корой и древесиной находится камбий — тонкий слой клеток образовательной ткани. Клетки камбия постоянно делятся. За счёт этого стебель растёт в толщину и в нём образуются годичные кольца.

Внутренний слой стебля представлен сердцевиной , в которой откладываются про запас органические вещества. Сердцевина образована клетками запасающей ткани. Сердцевина связана с древесиной и лубом сердцевинными лучами , выполняющими проводящую функцию.

У некоторых растений (бузина) в сердцевине много межклетников, она рыхлая и хорошо заметна. У других растений (дуб) сердцевина, наоборот, очень плотная, и отличить её от древесины сложно.

Источник

Строение древесины — главные разрезы ствола: корни, кора, крона. Физико-механические свойства и микроструктура древесины

10 лет назад в Канаде нашли останки деревьев, которые росли почти 400 млн лет назад. Древесина тысячи лет служит топливом, материалом для строительства, из нее делают мебель, бумагу, создают шедевры искусства и многое другое.

Понятие древесины

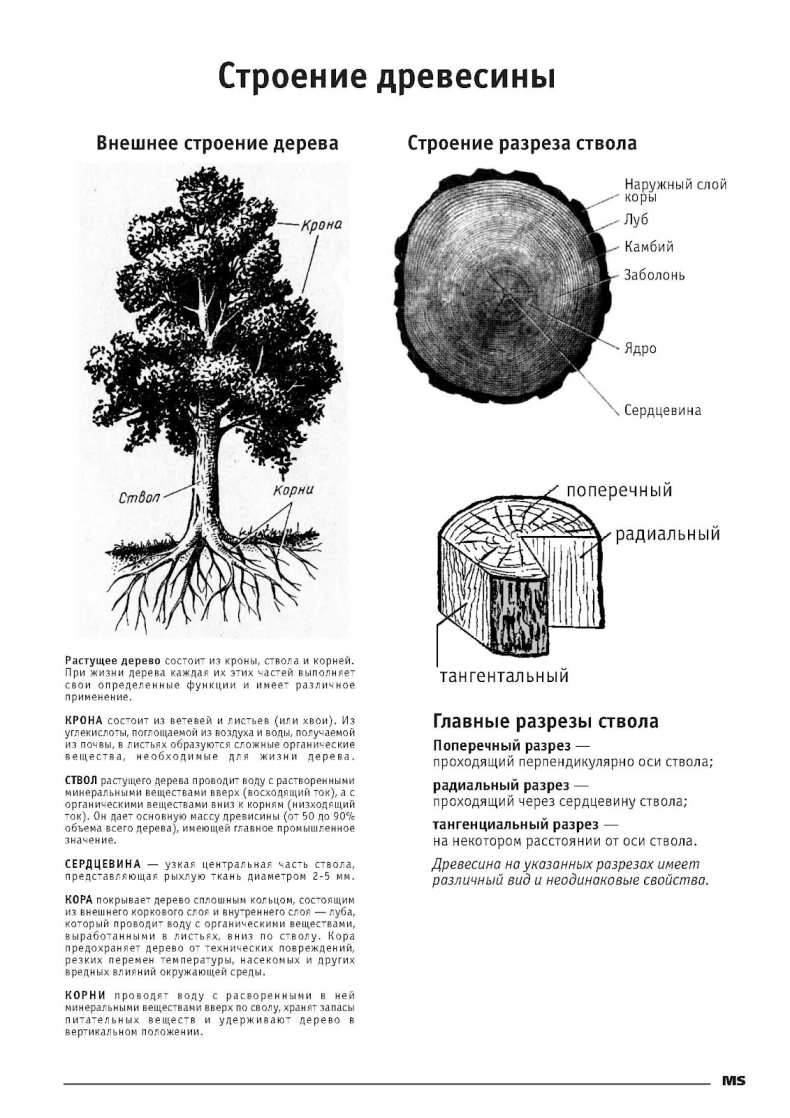

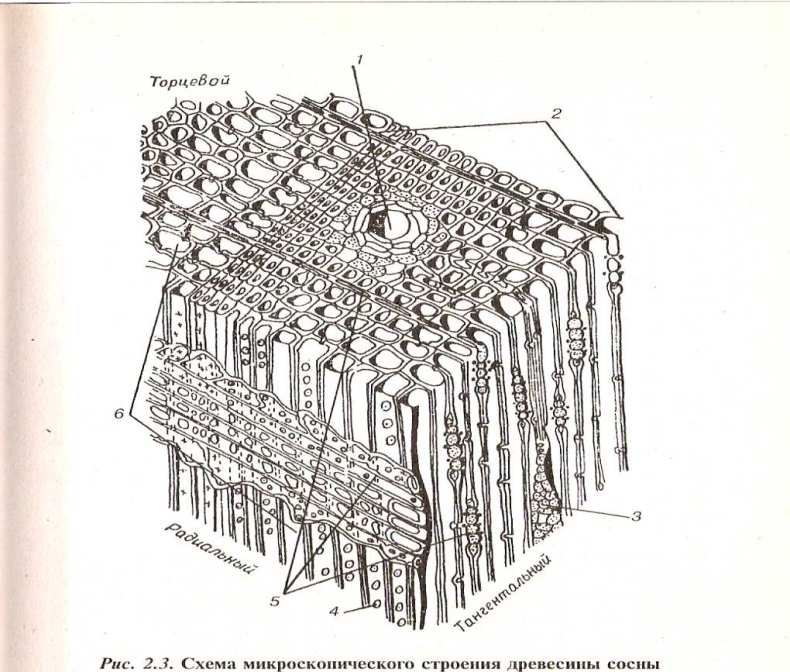

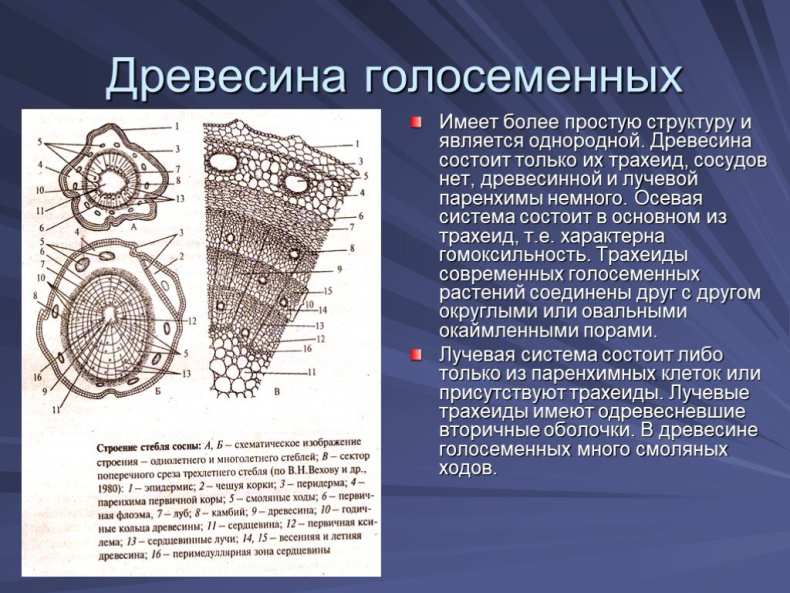

Древесина – это твердая ткань дерева или кустарника без коры. Основную массу дает ствол. Древесину составляют слои, расположенные от сердцевины к коре. Являются сложной тканью, в которой по сосудам поступает влага с микроэлементами от корней к кроне.

При росте дерева его центральная часть постепенно мертвеет. Сосуды, проходящие по ней, тоже постепенно закупориваются.

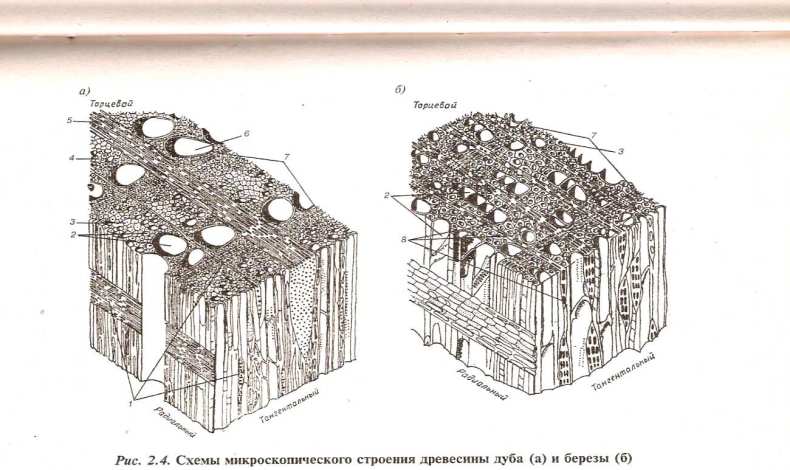

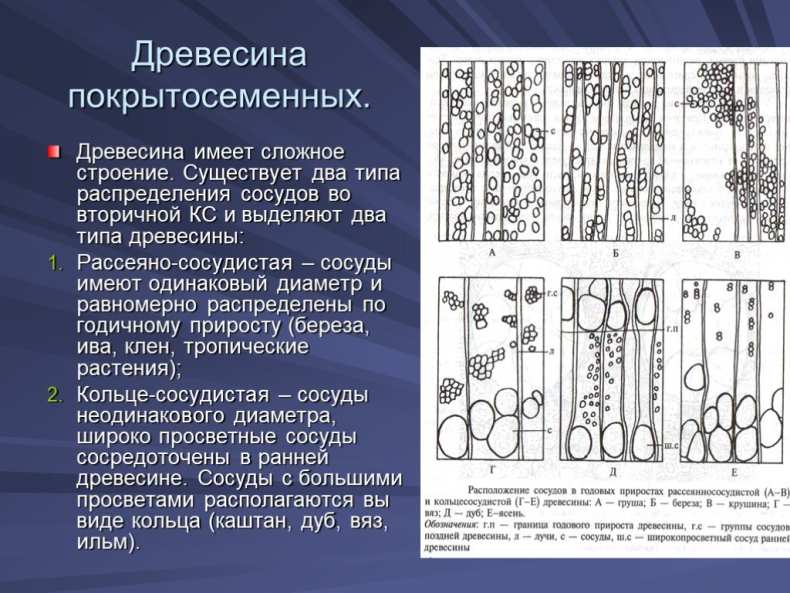

По расположению крупных сосудов древесину делят на:

- Кольцесосудистую – ильм, акация, дуб – самые большие сосуды находятся у центра. У кольцесосудистых деревьев древесина тяжелая и отличается прочностью.

- Рассеянно-сосудистую – бук, береза, рябина – сосуды размещены почти равномерно.

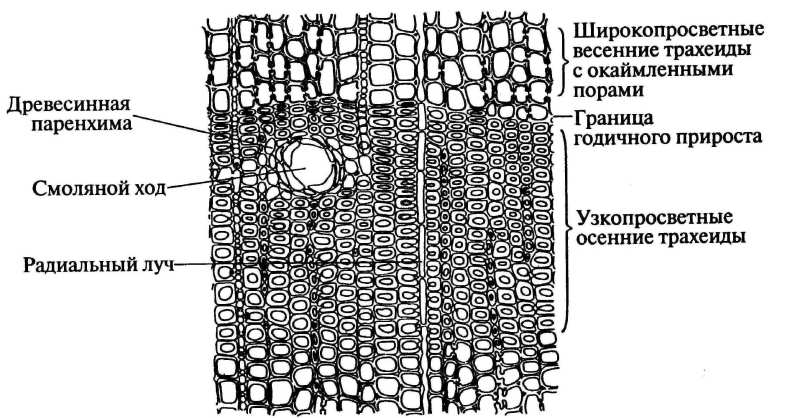

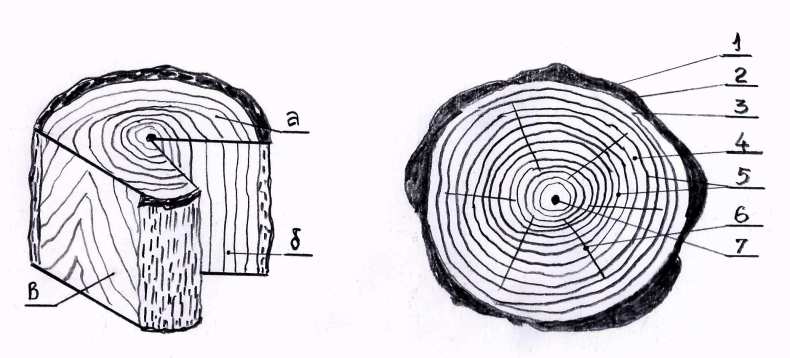

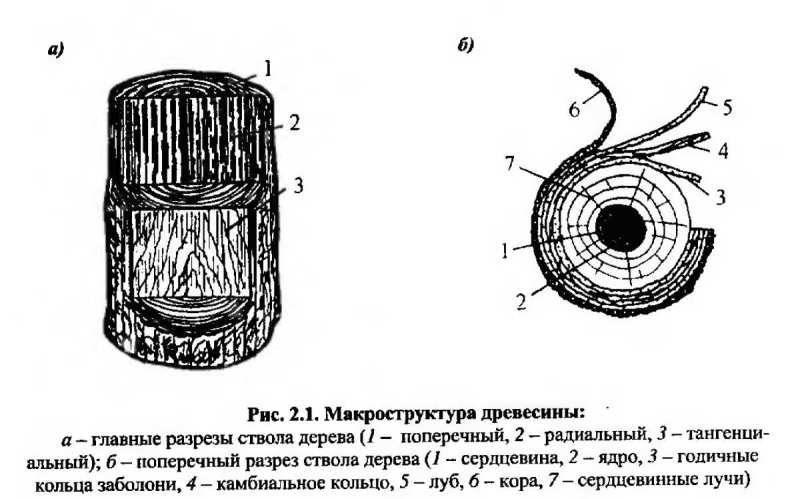

В древесине большинства растений хорошо заметны так называемые кольца роста (годичные или годовые), и сердцевинные (радиальные) лучи. Внутри годичного кольца есть ранняя зона, формирующаяся весной, и поздняя зона, формирующаяся летом. По сердцевинным лучам движется вода, содержащая питательные элементы и вещества.

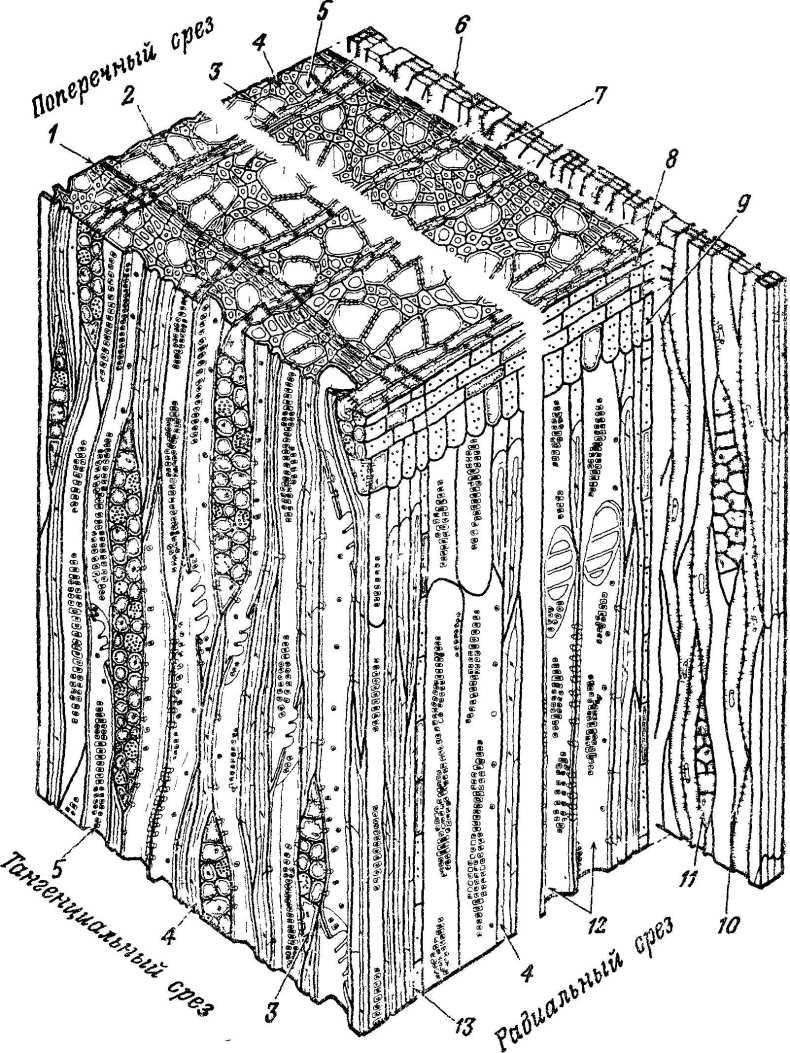

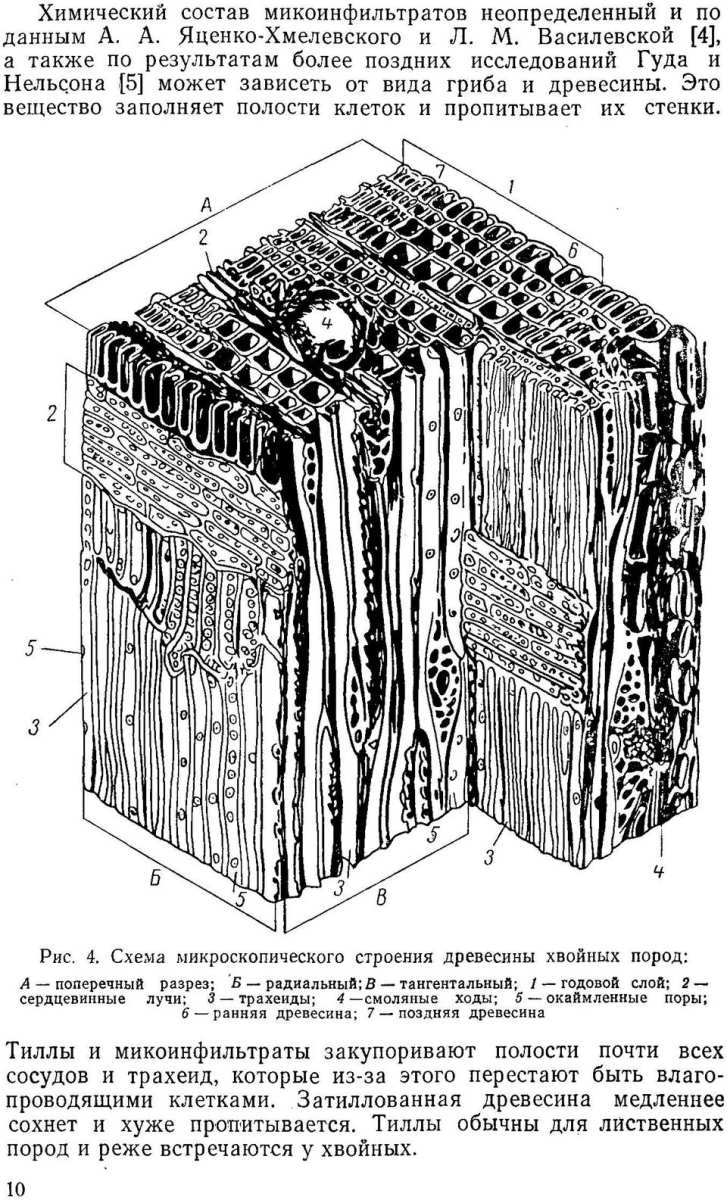

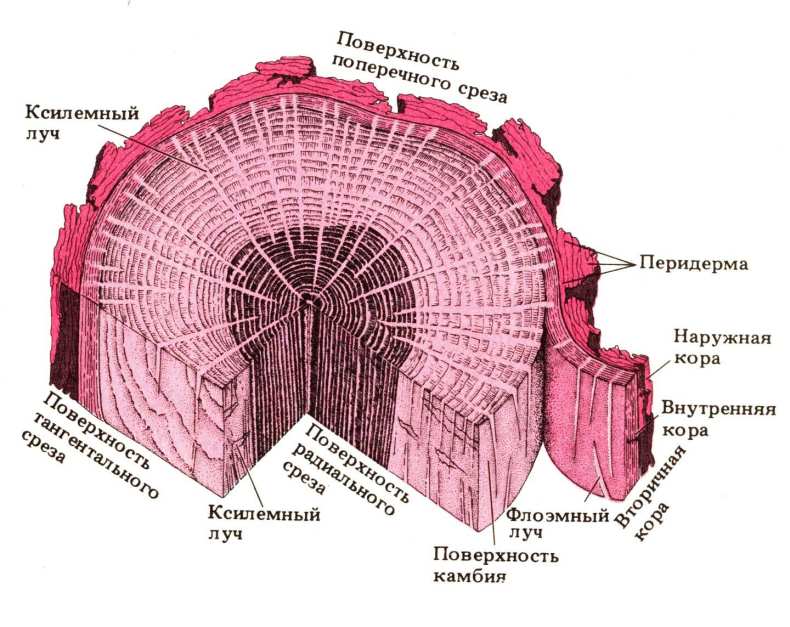

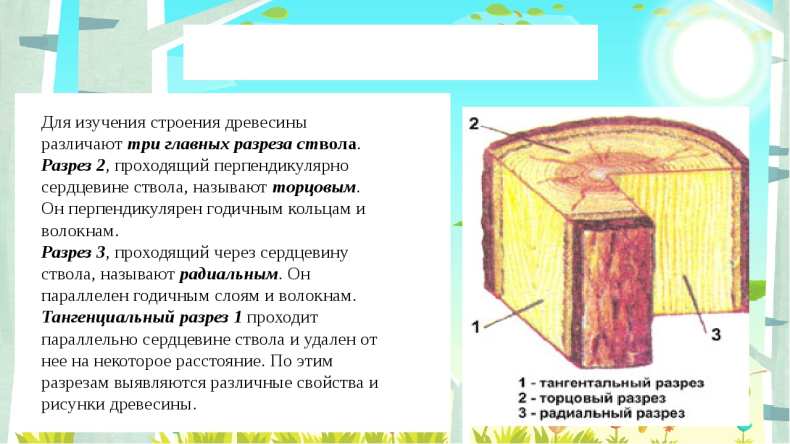

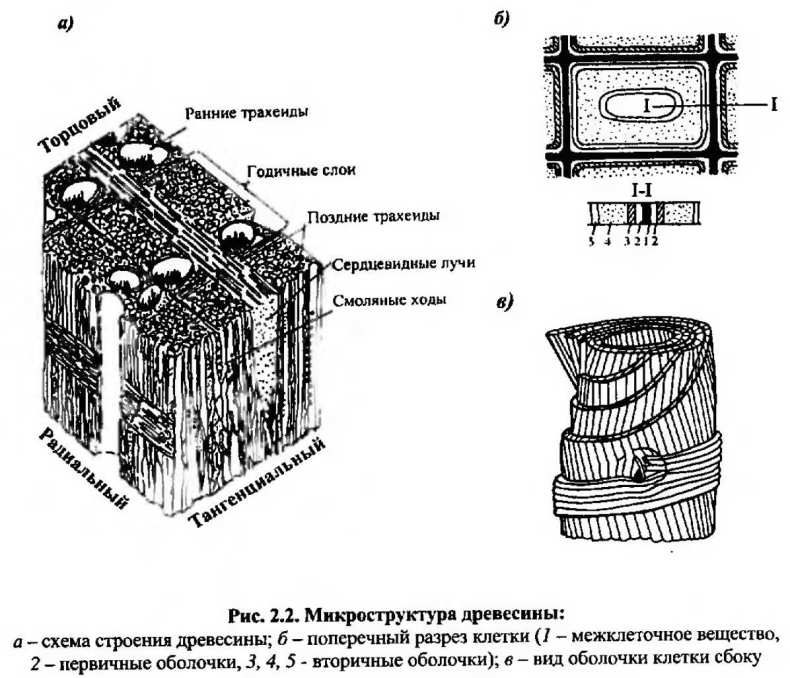

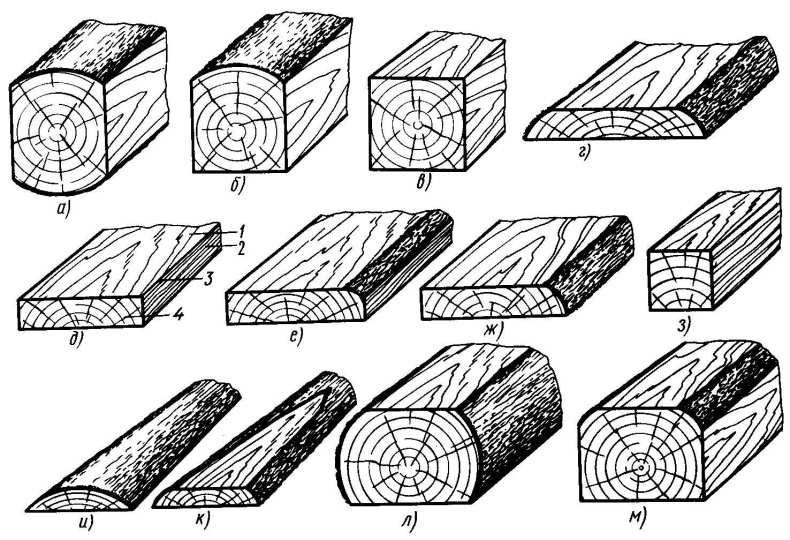

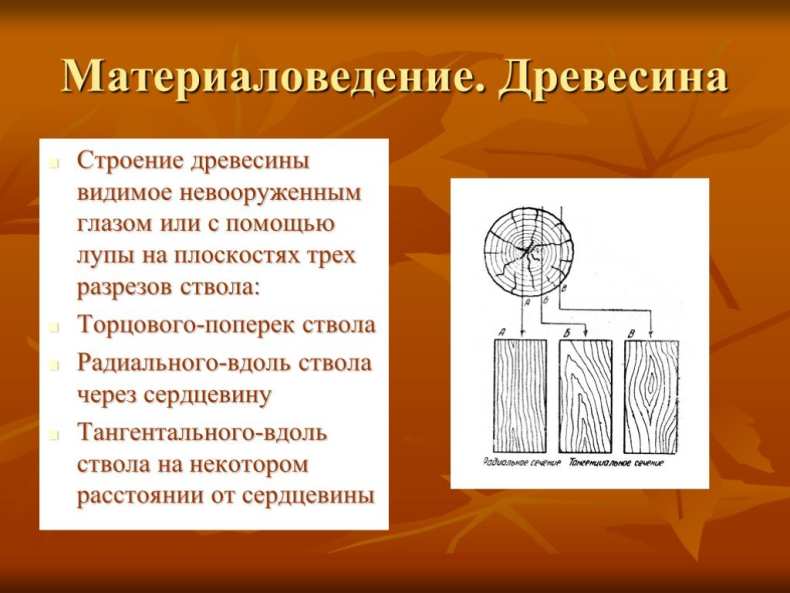

Состав и строение древесины изучают по разрезам, они бывают трех видов:

- Поперечный (торцовый) – производится поперек.

- Радиальный – производится непосредственно через сердцевину вдоль.

- Тангенциальный – не касаясь сердцевины, параллельно росту.

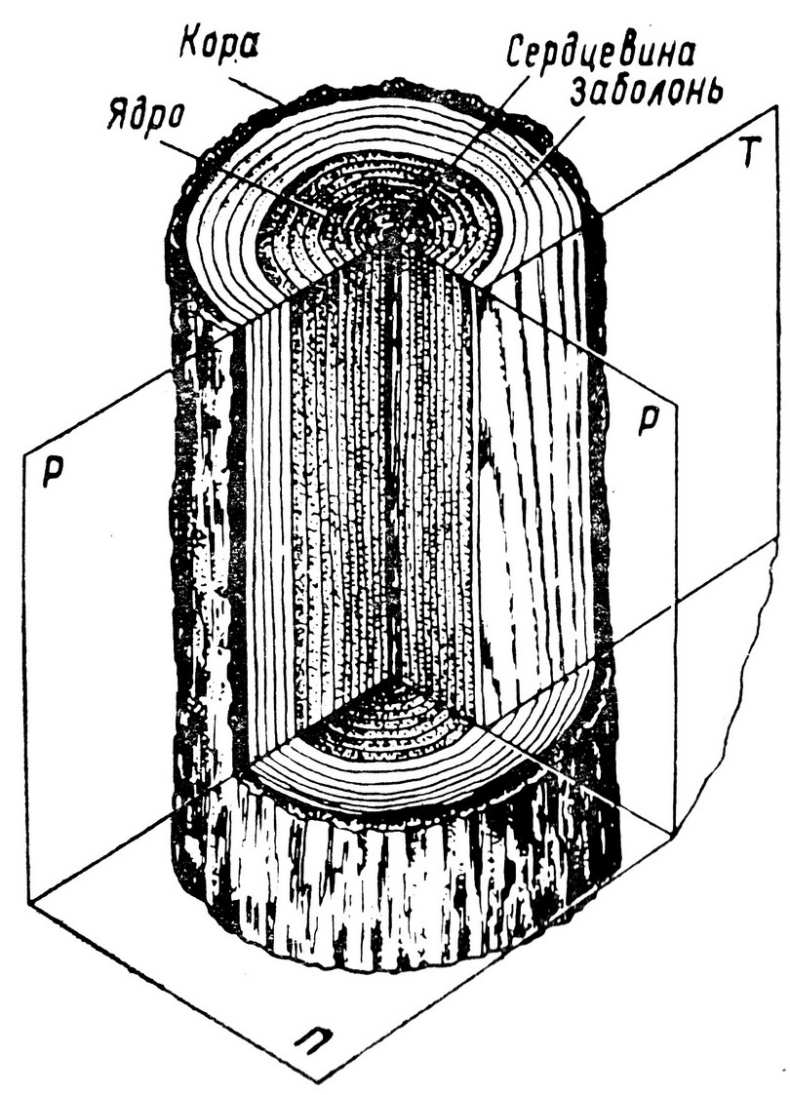

Ствол дерева: его строение

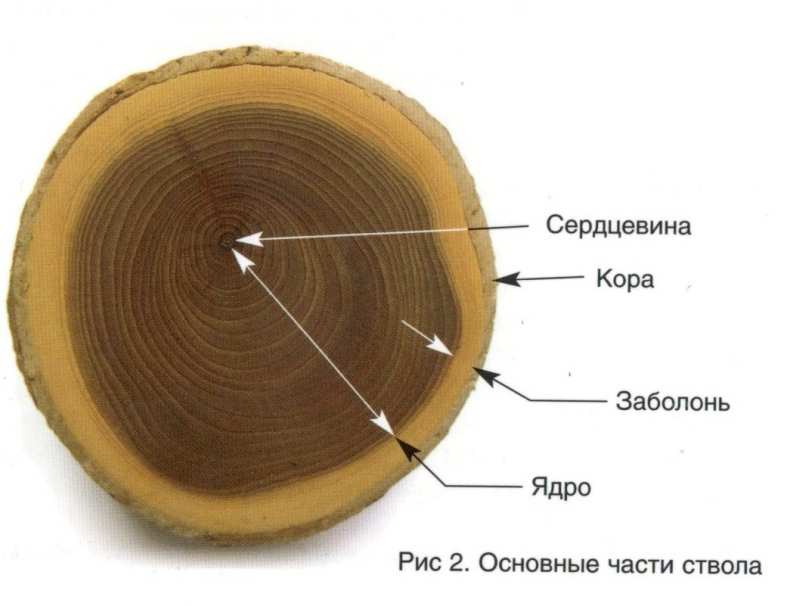

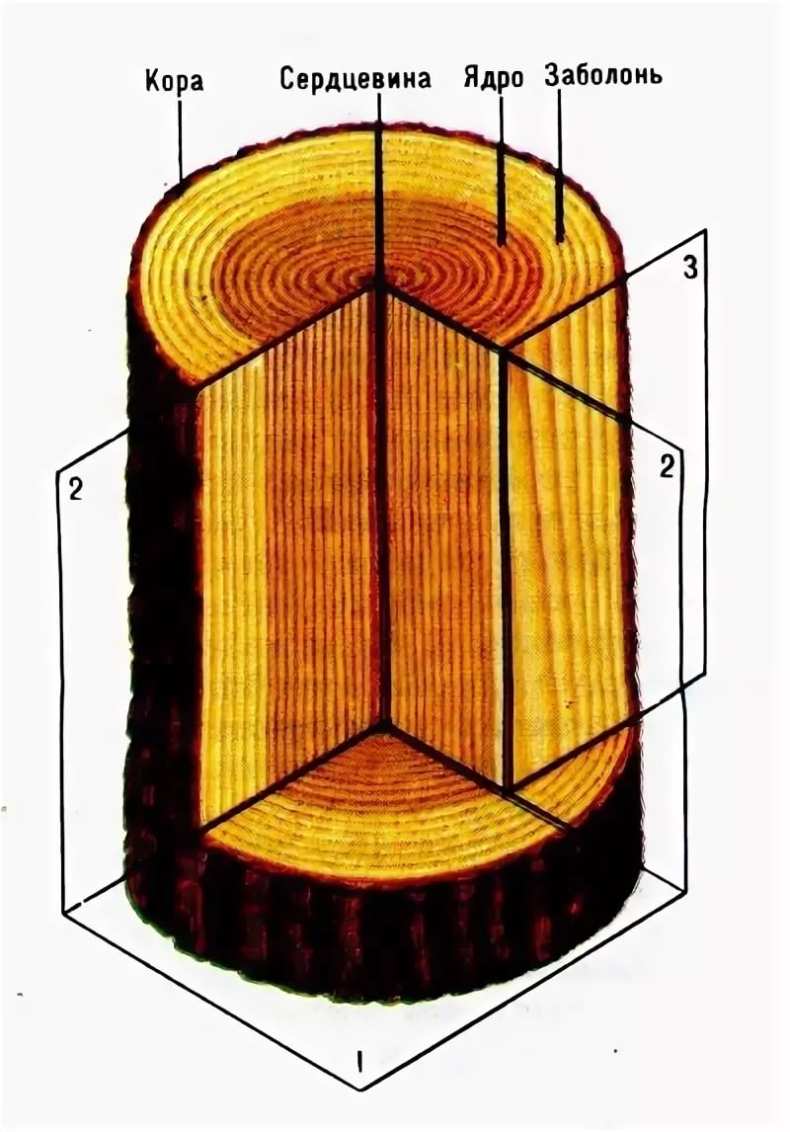

Ствол состоит из следующих элементов:

- Кора – внешний поверхностный слой.

- Луб – находится под корой (под ее пробковой прослойкой) и покрывает заболонь.

- Камбий – клеточный активный слой, в котором происходит весной и летом деление клеток. С середины осени и зимой деление прекращается до следующей весны. Процесс четко виден при поперечном разрезе. Так появляются годичные кольца.

- Заболонь – по ней доставляются полезные вещества и влага вверх от корней к кроне.

- Ядро – зрелая древесина. Физиологические процессы в ядре не происходят. Слой считается «мертвым». Ядро хвойных пород содержит много смол. Темнее по цвету, чем заболонь.

- Сердцевина – относительно мягкая и рыхлая, находится под защитой твердых слоев.

Молодой ствол дерева состоит из мягкого и пропитанного влагой слоя – заболони. Постепенно часть заболони отмирает и образуется сердцевина.

Породы деревьев, имеющие ядро, называются ядровыми (почти все хвойные породы, часть лиственных). Породы деревьев, у которых сердцевина отмирает, но ее цвет не меняется, называются спелодревесные (осина, ель).

У третьей группы деревьев сердцевина не отмирает, их называют «заболонные» или «безъядровые» (береза, груша). Существует в древесине некоторых лиственных пород деревьев ложное ядро (береза, ольха). Оно отличается от настоящего тем, что может пересекать контуры годичных колец.

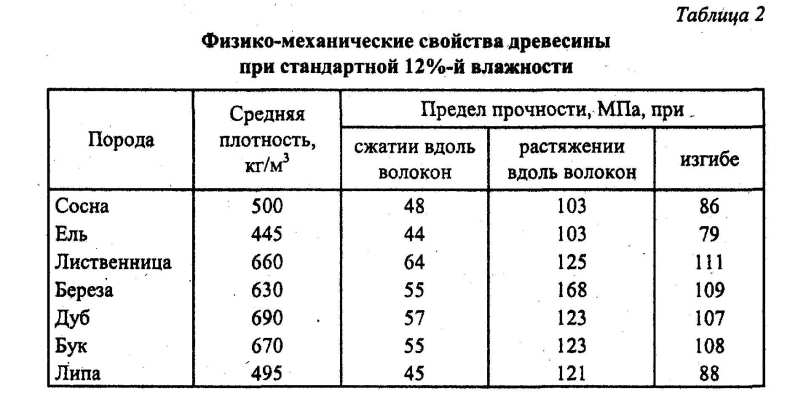

Свойства древесины

Основные свойства делятся на:

Механические

- Прочность – устойчивость к разрушающим механическим усилиям. При поперечном воздействии прочность снижается до 8 раз.

- Упругость – способность сопротивляться изменению объема и формы при механических усилиях. Зависит от равномерности слоев и размеров радиальных лучей. На упругость влияет влажность.

- Вязкость – способность гнуться не разрушаясь. Увеличивается при повышении влажности.

- Степень устойчивости к деформации.

Физические

- Внешние (например: окраска, текстура, запах).

- Гигроскопичность – способность отдавать и поглощать влагу.

- Плотность. Зависима от влажности. Уровень оптимальной влажности не более 15%. Высокая плотность обеспечивает хорошую прочность.

- Твердость – способность древесины противостоять воздействию твердых тел (шурупов, гвоздей). Рассчитывается методом Бринелля или методом Янка. Плотность и направление волокон в зоне воздействия влияют на твердость. Существует 5 видов твердости: очень мягкая (пихта), мягкая (береза, липа), средней твердости (вяз, орех), твердая (ясень, яблоня, вишня), очень твердая (сукупира, мутения, тис). Твердость лиственницы сравнивают с камнем.

- Теплопроводность.

- Звукопроводность

- Электропроводность.

Химические: Устойчивость к действию кислот и щелочей, газов. В лиственных породах содержится меньше целлюлозы, чем в хвойных. Этим объясняется их пониженная химическая стойкость.

Технологические

- Способность держать крепления из металла (гвоздей, шурупов).

- Износостойкость (способность не разрушаться при трении). Чем суше, тверже и плотнее древесина, тем выше стойкость к износу.

- Пластичность.

- Сопротивление расколу (делению на волокна под ударами клина). Увеличивается вместе с вязкостью.

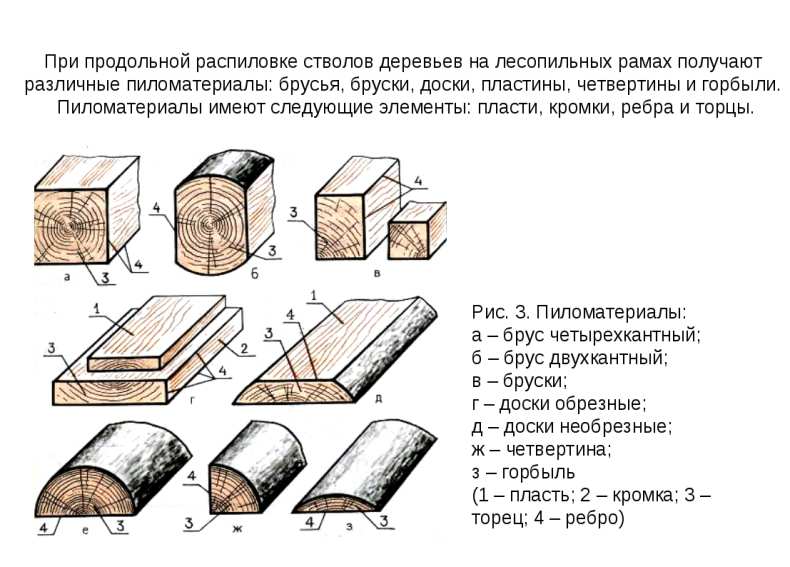

Древесина как стройматериал

Положительные свойства древесины как стройматериала:

- Прочность при относительно небольшой плотности.

- Хорошие теплоизолирующие свойства (низкая теплопроводность).

- Удельная прочность приближается к показателю стали и выше, чем у кирпича и бетона.

- Жесткость близка к незакаленной стали.

- Слабо подвержена линейному расширению.

- Долговечность.

- Слабо подвержена механическим вибрациям.

- Прекрасно проводит радиоволны.

Серьезным недостатком является неоднородность древесины, что приводит к разбуханию, деформации, усыханию.

В настоящее время методы защиты древесины гарантируют долговечность. Технология изготовления клееного бруса практически полностью избавляет от этого недостатка.

Пороки древесины

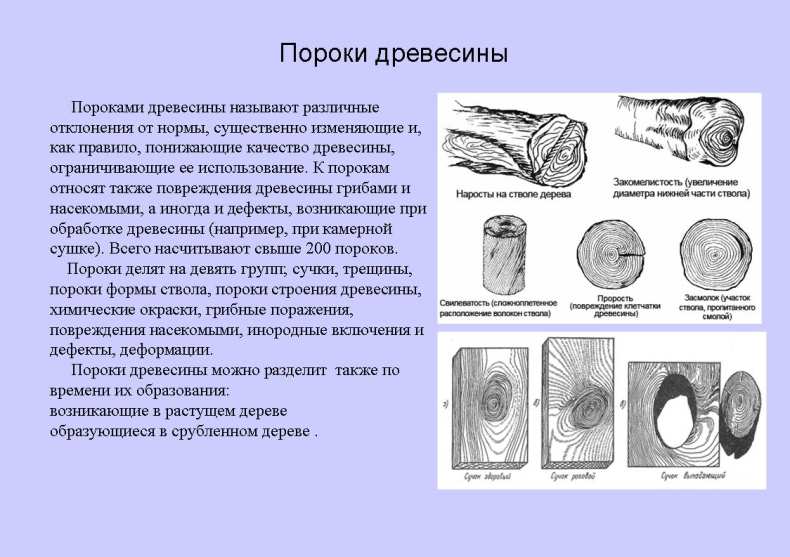

К порокам древесины относят:

- Наличие сучков.

- Природные и приобретенные трещины.

- Кривизна ствола.

- Неравномерное расположение волокон, измененные формы годичных колец.

- Поражения, нанесенные грибами (окрашивающие и разрушающие грибки).

- Наличие биологических повреждений (червоточины).

Химический состав древесины

По своему химическому составу древесина всех деревьев практически одинакова.

Из этих элементов складываются вещества. Древесина на 1% состоит из неорганических химических веществ (зола, образуется при сжигании) и 99% составляют органические.

- Смола, эфирные масла и другие экстрактивные вещества. Составляют примерно 5%.

- Ароматические – лигнин. Составляет до 30%.

- Холоцеллюлоза (углеводы). Составляет 70 – 80%.

Холлоцеллюлоза в свою очередь состоит из целлюлозы (40 – 50%) и гемицеллюлозы (20 – 30%).

Источник