Особенности содержания ценных экземпляров древесных растений

На объектах ландшафтной архитектуры, в городских садах и парках и на территориях других объектов произрастают деревья, представляющие особую эстетическую ценность и требующие проведения системы мероприятий, повышающих степень их жизнестойкости. Озеленительные организации, эксплуатирующие объекты, на которых произрастают подобного рода деревья должны составить отдельную документацию, включающую в себя описание текущего состояния каждого растения и пути решения возникающих проблем. В документах фиксируются дефекты стволов, скелетных ветвей, наличие патогенных изменений и т.д.

В документах по каждому ценному древесному растению указываются:

• вид растения, его размеры, возраст, происхождение, условия произрастания;

• показатели участка произрастания дерева, учет состояния дорог, площадок, газона, древесной растительности, рекреационные нагрузки;

• физиологическое состояние древесного растения, показатели роста и развития, прирост побегов и листьев, фенологические признаки и т.д.;

• показатели, характеризующие повреждения вредителями и гнилевыми болезнями, видовой состав насекомых и их фенологическая стадия, динамика их распространения;

• показатели механического состояния древесного растения, определение его прочности и устойчивости к ветровым нагрузкам;

• структурные дефекты развития ствола и скелетных ветвей дерева;

• физико-механические параметры почвы, ее уплотнение, агрохимический анализ;

• заболевания корневых систем вследствие уплотнения почвы (оплетение корнями защитных решеток, одностороннее развитие корней вследствие наличия барьеров и т.д.).

Ценные деревья представляют собой сложные биологические систем! своеобразные инженерно-технические конструкции. Инженерно-техническая конструкция дерева подчиняется определенным физико-механическим закономерностям. Изучив эти закономерности, можно просчитать все параметры такой конструкции, ее прочность и устойчивость, действие ветровых нагрузок, возникающие внутри ствола дерева механические напряжения.

Прочность и устойчивость ствола ценного дерева на территории объекта ландшафтной архитектуры зависят от наличия структурных дефектов ствола, наличия стволовых гнилей, развития корневой системы и ее повреждения, несущей способности грунтов.

Необходимо учитывать местоположение дерева (у перекрестков дорог, детских площадок, вблизи автостоянок, в условиях больших рекреационных нагрузок). С этой целью необходимо использовать как визуальные, так и инструментальные методы оценки и контроля.

К инструментальным методам контроля относятся резистография, ультразвуковая томография, испытания на докритических углах крена. Инструментальные методы контроля были разработаны в Штутгартском университете (Германия) в 80-е гг. XX в. (Данная методика получила название «SIM — statistics-Integrated Metod»).

В городах Германии в целях сохранения ценных деревьев применяют средства, которые могут быть с успехом использованы на объектах ландшафтной архитектуры городов России. К таким средствам можно отнести следующие:

1) диагностика деревьев с помощью прибора «Резистограф», позволяющего выявлять скрытые гнилевые образования внутри стволов, их расположение и объемы. Прибор определяет плотность древесины, что отражается на распечатанном графике;

2) уничтожение листогрызущих вредителей деревьев с помощью аппарата «Пульс-Фог», позволяющего производить аэрозольное опыление на большую высоту методом холодного тумана биологически чистыми препаратами, безвредными для человека и животных;

3) обработка крон растений водными растворами препаратов — стимуляторов ростовых процессов;

4) внесение в прикорневые зоны органоминеральных удобрений в сочетании с микроэлементами (на основании анализов), а также инъекции растворов питательных веществ внутрь ствола дерева с помощью инъектора (Mauget Tree Injection Process);

5) обработка листовой поверхности крон деревьев специальными препаратами, тормозящими ростовые процессы (ингибиторы роста). В зарубежной практике (Германия) эффективен экологически чистый препарат Cambistat, позволяющий затормозить рост побегов дерева в высоту и не препятствующий развитию корневой системы — в результате дерево наращивает крепкую стволовую древесину, что повышает прочность растения и его ветровую устойчивость;

6) формирование кроны дерева путем обрезки сучьев и побегов с применением различных технических средств (вышки; специальное оборудование, заимствованное из альпинизма). Расчеты немецких исследователей показали, что уменьшение размеров кроны дерева в среднем на 15 % повышает коэффициент запаса прочности и устойчивости растения в 1,5 — 2 раза;

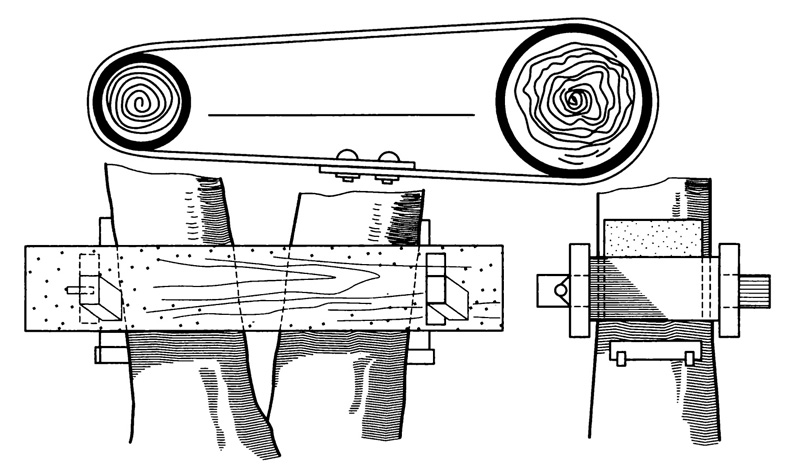

7) поддержка деревьев с помощью специальной системы растяжек, которые ограничивают амплитуду колебаний дерева во время ветра. Такие растяжки эффективны на наклоненных деревьях. Они воспринимают часть нагрузок, действующих на стволы и корни при обледенении и налипании снега. Их применяют также для поддержки крупных ветвей и скрепления нескольких доминантных стволов дерева (рис. 9.25). Для растяжек используются стальные тросы (статическая нагрузка) или плетеные «рукава» из специального полимерного материала (динамическая нагрузка);

8) скрепление элементов дерева резьбовыми шпильками или металлическими штырями в случае расщепления стволов или развилок ветвей;

9) обеспечение аэрационного режима подземной части древесного растения и доступа кислорода к корневым системам при уплотнении почвы вокруг дерева. Для этого можно использовать специальное устройство — бур «Турбо-Терра-Аир» (Германия), с помощью которого производится щадящее бурение почвы сжатым воздухом на заданную глубину (до 1,5 м) без вреда для корней дерева. Через буровую скважину дерево получает питание и кислород, необходимые для восстановления его жизнедеятельности.

Рис. 9.25. Механическое укрепление крупных ветвей дерева

Источник: Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.

Источник

Урок №13. Содержание деревьев и кустарников

Итак, участок заполнен вновь посаженными растениями. Позади многочисленные «тернии» и творческие муки по проектированию сада, выбору ассортимента растений, закупке саженцев и посадочные работы. Кажется, можно выдохнуть, но… это всего лишь первый уровень квеста по созданию «сада с историей», к которому так стремится каждый владелец участка.

Следующий уровень – это помощь садовым новоселам в адаптации на новом месте. Первый год после посадки — наиболее критический период для жизни растения, поскольку корневая система травмирована, частично уничтожена ее активная часть (физиологически активные всасывающие корешки). В течение 2-3 лет после посадки за растениями необходимо вести постоянное наблюдение. Систематически следует проверять крепления деревьев к опорам, выправлять колья, менять растяжки, периодически подсыпать растительную землю в смеси с торфом слоем толщиной 4-6 см. Через 3 года растяжки и крепежные колья у деревьев можно убирать.

Восстановление и активизация жизненных процессов растений после посадки идут медленно, особенно у деревьев. Адаптируются крупномерные деревья в течение 3-5 лет. За ними необходимо вести постоянное наблюдение и принимать неотложные меры, если происходят какие-либо изменения, например замедление роста побегов, появление мелкой и бледной листвы. Показателями приживаемости растений являются образование сильных побегов; нарастание листьев нормальных размеров, характерных для данного вида; своевременное вступление растительного организма в период покоя и вызревание древесины побегов; интенсивный рост побегов на следующий год.

При посадке растений в контейнерах их корневые системы не повреждаются, остаются целыми, растения продолжают функционировать, однако и в этом случае необходима поддержка их жизнедеятельности, особенно в неблагоприятных условиях среды.

Основное внимание должно уделяться поддержанию и активизации жизнедеятельности корневых систем растений как основного органа растения. Прежде всего — это поддержание благоприятного водного режима в зонах корней, поверхностного рыхления и мульчирования приствольной поверхности, своевременного удаления сорной растительности.

Полив

Если посадки проведены зимой или весной, то в первый год необходимо производить поливы растений не менее 10 — 15 раз за сезон, в зависимости от погодных условий и частоты осадков. После зимних и весенних посадок в первые недели необходим интенсивный полив, несмотря на то, идет дождь или нет. Положительное воздействие после посадки оказывают стимуляторы роста. Наиболее эффективным стимулятором роста молодых корней является гетероауксин. Примерные нормы внесения гетероауксина: саженцы кустарников — 0,5 г /куст; саженцы деревьев до 10 лет высотой до 3 метров — 0,75 г/дерево; деревья 12 лет и более высотой 3-4 метра— 0,75 -1,0 г/дерево; деревья высотой 4 метра и более — 1,5 г/дерево.

Наряду с увлажнением корневой системы деревьев и кустарников следует проводить дождевание кроны водой при норме расхода 2 л на 1 м2 листовой поверхности. Орошением достигается смыв с листвы копоти и грязи, освобождение устьиц от пыли, и даже удалению некоторых вредителей. Дождевание проводят в утренние или вечерние часы с помощью специальных насадок, дающих распыл воды, до полного смачивания листового аппарата. Хвойные растения опрыскиваются весной на следующий год после посадки, сразу же после таяния снега. В воду добавляют мыльный раствор ОГТ-7 или ОП-Ю в концентрации 0,2-0,3 %.

Подкормки

В первый год после посадки обычно деревья и кустарники не подкармливают. Со второго года под корень вносят органические и минеральные удобрения. Как правило, это делается в три срока: ранней весной, перед распусканием почек; в период интенсивного роста побегов (конец мая — июнь — для центрального региона России); в конце июля — августе, в период интенсификации процессов корневой деятельности у многих деревьев. В первый и второй сроки должно быть усилено азотное питание, в третий срок — веществами, содержащими фосфор и калий.

Очень отзывчивы растения на некорневые подкормки, т.е. опрыскивание кроны растворами минеральных и органических удобрений. Для некорневой подкормки рекомендуется использовать: мочевину по норме 1 г на 1 л воды или 0,2%-й раствор аммиачной селитры; 0,5%-й раствор суперфосфата; 0,4%-й раствор хлористого калия. Основным условием применения внекорневых подкормок является влагообеспеченность корневых систем растений, т.е. сначала необходим полив растений.

Лечение

Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений. При низкой численности вредителей и малой степени распространения болезней необходимо проводить удаление кладок, паутинных гнезд насекомых и осуществлять санитарную обрезку крон деревьев. В случае массового размножения патогенных организмов используют химические и биологические препараты. Болезни и вредители многообразны, разобраться в них непросто, поэтому лечение растений лучше доверить опытным специалистам.

Нередко владельцы участков хотят сохранить крупные деревья, которые уже росли на территории до ее интенсивного освоения. Такие экземпляры уже сами по себе представляют сложные биологические системы. Поддержание баланса этой системы позволит продлить жизнь такому дереву и сохранить кусочек дикой природы в пределах частного или городского сада. Прежде всего, необходимо выявить и устранить гнилевые образования внутри стволов. Если их невозможно определить визуально, следует сделать ультразвуковую томографию ствола. Этот анализ покажет, где находятся «слабые места» в древесине, и на какую часть дерева следует обратить особое внимание.

В целом уход за «патриархами» сада включает такие же мероприятия, как и уход за другими крупномерными растениями: защиту от вредителей и болезней, внесение удобрений, формирование кроны. Однако, особое место в этом случае занимает обеспечение аэрационного режима, так как под старыми деревьями обычно почва бывает очень уплотнена. Для обогащения корневого слоя кислородом специалисты проводят щадящее бурение почвы на необходимую глубину без вреда для корней. Через буровую скважину дерево получает не только свежий воздух, но и питание, необходимые для восстановления его жизнедеятельности.

Источник