- Способ учета сорных растений и пороги их вредоносности

- Методы учета засоренности посевов и картирование сорняков

- 4. Методы учета засоренности посевов

- 4.1. Количественные методы

- 3. Методы учета и картирования засоренности сельскохозяйственных угодий

- Определение запасов семян и вегетативных органов размножения сорных растений в почве.

Способ учета сорных растений и пороги их вредоносности

При планировании системы истребительных мероприятий необходима полная информация по обилию сорняков на сельскохозяйственных угодьях, но прежде всего на посевах. Для этого проводят учет сорняков разными способами, из которых наиболее точным является метод прямого подсчета с помощью учетной рамки.

Рамку квадратной формы площадью 0,25 м2 (длина каждой стороны 0,5 м) лучше изготовить из полужесткой проволоки сечением 3-5 мм.

Поле проходит от одного края к противоположному по заранее намеченному маршруту, представляющему или ломаную линию, или прямые линии по направлению одной или двух диагоналей. Через равное количество времени (или равное количество шагов) делают остановку. У носка ноги накладывают учетную рамку, одной диагональю на рядок культуры, и в площади рамки подсчитывают число стеблей каждого вида сорняков, а результаты тут же записывают в ведомость учета. На поле или участке площадью до 10 гектар таких мест учета должно быть не менее 4-5, на поле 10-80 гектар — 7-9 и на поле более 80 гектар — не менее 9-10 мест учета. После учета сорняков в поле окончательные расчеты по определению количества малолетних и многолетних и всех сорняков в штуках на 1 м 2 проводят в помещении.

Время учета засоренности посевов должно на 3-5 дней опережать минимальные сроки проведения истребительных мероприятий.

Полученные результаты учета используются в качестве обоснования целесообразности проведения истребительных мероприятий по борьбе с сорняками на каждом поле. При низкой засоренности посевов понесенные хозяйством затраты на борьбу с сорняками могут не окупиться полученной прибавкой урожая культуры. При высокой засоренности посевов отказ от борьбы с сорняками может привести к значительному недобору урожая. В этой связи необходимо знать тот уровень обилия сорняков, при котором все затраты на проведение истребительных мероприятий экономически окупаются прибавкой урожая, полученной от уничтожения сорняков в посеве. Такое количество сорняков и называют экономическим порогом (или уровнем) вредоносности сорняков, которые приведены для ряда основных культур в таблице.

Экономические пороги вредоносности сорняков (шт/м 2 )

Источник

Методы учета засоренности посевов и картирование сорняков

При внутрихозяйственном землеустройстве, введении и освоении севооборотов одно из условий, учитываемых при размещении посевов сельскохозяйственных культур, — степень засоренности поля.

Для планирования мероприятий по борьбе с сорняками и предупреждения их массового распространения в посевах культурных растений, для определения ассортимента и объемов применения гербицидов нужно располагать данными систематического детального учета засоренности в каждом хозяйстве на всех сельскохозяйственных угодьях.

Существует два метода учета засоренности полей — визуальный и количественно-весовой.

При визуальном методе поля тщательно обследуют, обходя их по границам и по диагоналям, и на глаз определяют засоренность по четырехбалльной шкале: 1 балл — сорняки встречаются в посевах единицами; 2 балла — сорняков в посевах мало, но они встречаются уже не единично; 3 балла — сорняков в посевах много, но они количественно не преобладают над культурными растениями; 4 балла — сорняки количественно преобладают над культурными растениями.

Более точный учет засоренности обеспечивает использование количественно-весового метода. В этом случае подсчитывают число сорняков и определяют их массу (сырую и сухую). На полях и участках через равные промежутки по наибольшей диагонали накладывают рамку размером 50×50 см (0,25 м 2 ). На полях и участках площадью до 50 га рамку накладывают в 10 точках, от 50 до 100 га — в 15 и на полях более 100 га — в 20 точках. Внутри рамки подсчитывают число сорняков каждого вида отдельно, результат подсчета заносят в учетный лист засоренности поля или участка.

Для наглядности целесообразно степень засоренности определять в баллах, характеризующих число сорняков на 1 м 2 : 1 балл —до 10; 2 балла — 10-20; 3 балла — 20-30; 4 балла — 30-40 и 5 баллов — более 40.

На основании результатов обследования в хозяйствах составляют карты засоренности. Для этого целесообразно использовать схематические карты землепользования хозяйства или отдельных севооборотов. За неимением их пользуются контурной схематической картой земельной территории.

За единицу картирования принимается поле севооборота, а в случае, если оно в год обследования занято несколькими культурами, то обследуют и наносят на карту каждый его участок отдельно.

На карте отражают биологические группы и видовой состав сорных растений, что позволяет разрабатывать эффективный комплекс мер борьбы с несколькими видами сорняков.

На карте в границах поля вычерчивают круги диаметром 2-4 см или другие удобные фигуры, в которых записывают год обследования и наименование культуры. Круг делят по секторам пропорционально числу биологических групп с учетом численности видов сорных растений. В секторах каждой биогруппы по фонам их условной штриховки или цвета начальными буквами записывают все основные виды сорняков, включая карантинные и ядовитые в порядке уменьшения их численности на 1 м 2 . Средняя сумма сорняков должна составлять не менее 90% общей численности в биогруппе. В местах, засоренных карантинными сорняками, ставят красный крест, а ядовитыми — синий (в соответствующих секторах биогруппы). Внизу под картой дают условные обозначения биогрупп и основных видов сорных растений.

Чтобы облегчить анализ динамики засоренности поля по годам, целесообразно наносить обследования за несколько лет на одну карту.

Карта засоренности — основной документ при составлении переходных таблиц и комплекса агроприемов, рекомендуемых при введении севооборотов.

Один раз в 8-10 лет (лучше за ротацию севооборота) составляют карты засоренности почвы семенами сорняков.

Источник

4. Методы учета засоренности посевов

При разработке и проведении мероприятий по борьбе с сорняками необходим систематический учет их в посевах всех сельскохозяйственных культур. Для оценки засоренности используют показатели обилия (численность, масса, объем, проективное покрытие), а также встречаемость и ярусность сорняков в посевах. В зависимости от поставленных программой целей и уровня ответственности исследований используют количественные или глазомерные методы.

4.1. Количественные методы

Количественные, или инструментальные методы основаны на учете сорных растений с помощью различных инструментов (рамки, весы, мерные линейки, эталоны и т.п.). По своему исполнению они трудоемки и используются главным образом в научно-исследовательской работе.

Численность и масса. Под ч и с л е н н о с т ь ю (отдельных видов, их групп, всех сорняков или всех растений агрофитоценоза) понимают число особей (стеблей) растений, приходящееся на единицу площади (1м 2 ).

Численность (А) рассчитывают по формуле:

где a – число встреченных особей (стеблей) растений; n – число учетных, или пробных площадок; s – величина учетной площадки, в м 2 ; S – общая учетная площадь, в м 2 .

Численность сорняков определяют непосредственным подсчетом их стеблей на пробных площадках, выделяемых с помощью рамки известного размера. Наиболее удобны рамки прямоугольной формы при отношении ширины к длине от 1:1 до 1:3. На культурах сплошного посева (зерновые, лен, травы) применяют квадратную рамку, располагая ее так, чтобы один из рядков посева совпал с ее большей диагональю. В пропашных культурах удобнее использовать прямоугольные рамки. При широкорядном посеве ширина рамки должна быть кратна расстоянию между соседними рядками, а длина произвольная. При гнездовом посеве ширина рамки должна быть кратна ширине междурядий а ее длина кратна расстоянию между гнездами в рядке.

Минимальный размер пробной площадки для учета малолетних сорняков в большинстве случаев не должен быть менее 0,25 м 2 , а многолетних – не менее 3 м 2 .

При однократном учете сорняков пробные площадки накладывают в процессе выполнения работы. Если таких учетов предполагается провести несколько, то выделяют стационарные площадки, которые закрепляют колышками или вешками, а на схематическом плане делают их привязку.

Численность сорняков определяют по каждому виду или по каждой хозяйственно-биологической группе.

М а с с у всех наземных органов растений выражают в граммах на единицу площади (1 м 2 ). Она характеризуется тремя величинами: массой живых растений (сырая масса), их абсолютно-сухой массой и массой растений в воздушно-сухом состоянии, из которых первые две наиболее важны.

Оценка обилия сорняков в посевах более полно достигается при одновременном определении их численности и массы. В этом случае с площадки, ограниченной сторонами рамки, сорняки выбирают и помещают в полиэтиленовый пакет, чтобы не допустить их высыхания.

В лаборатории сорняки разбирают по видам или определенным группам, подсчитывают, отрезают по уровню корневой шейки сохранившиеся корни и взвешивают.

Результаты засоренности посевов записывают по определенной форме, которая содержит сведения не только по отдельным видам и группам сорняков, но и по всему полю в целом (табл. 2).

Источник

3. Методы учета и картирования засоренности сельскохозяйственных угодий

Для организации эффективной борьбы с сорными растениями необходимо иметь своевременную информацию о степени и типе засоренности сельскохозяйственных угодий. С этой целью проводят систематический учет сорняков в посевах сельскохозяйственных культур и наличия запасов семян в почве.

Определение запасов семян и вегетативных органов размножения сорных растений в почве.

Большинство сорных растений характеризуются легкой осыпаемостью семян, значительное количество которых попадает в почву. В пахотном горизонте сосредоточены и вегетативные органы размножения многолетних сорняков. Поэтому, чтобы иметь объективную картину ожидаемой засоренности посевов определяют запасы семян сорняков в почве и вегетативных органов их размножения путем отбора почвенных образцов с помощью специального бура конструкции Шевелева, Калентьева и др. (рис.24).

Рис.24. Бур Калентьева: 1 — рукоятка, 2 — штанга, 3 — цилиндр,

Почвенные образцы отбираются по наибольшей диагонали исследуемого поля после осенней обработки или весной до прорастания семян сорняков послойно на глубину пахотного слоя почвы. На участке площадью до 50 га отбираются 10, от 50-100 га — 20, более 150 га — 25-30 проб. Затем составляется средний образец массой 2 кг, который помещают в заранее заготовленный целлофановый пакет с этикеткой или номером. Нумерацию пакетов или этикетирование проводят по определенной системе. Например, 2 ·[1/(0-10)], где первое число означает номер поля, числитель – номер скважины, знаменатель — глубину отбора образца. Отобранные образцы переносят в лабораторию и доводят их до воздушно-сухого состояния. Затем для выделения семян сорняка из исходного образца отбирают навеску не более 1кг и помещают на сито с диаметром отверстий 0,25 мм, имеющее бортик высотой не менее 5-7см. Удерживая правой рукой, сито с образцом почвы помещают в заполненный на 3/4 водой бак так, чтобы вода доходила до середины бортика сита. Левой рукой, не надавливая на сито, растирают комочки почвы. Для ускорения удаления илистых частиц менее 0,25 мм сито постоянно то извлекают из воды, то вновь погружают. Песчаный остаток на сите отмывают в другом баке или под краном до тех пор, пока стекающая вода не станет прозрачной.

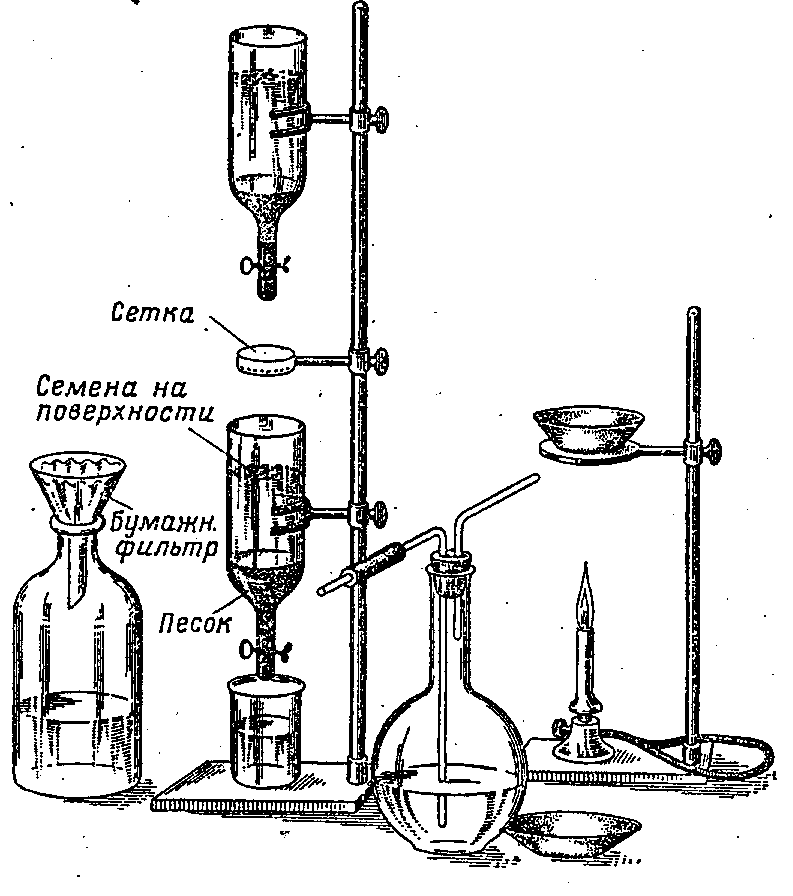

Отмытый струёй образец из промывалки переносят в фарфоровую чашку. Выделение семян сорняков из минерального остатка почвы осуществляют при помощи тяжелой жидкости с плотностью более 1,5 г/см 3 . Для этих целей предложены различные приборы. Наиболее простой из них состоит из широкогорлой воронки (или бутылки с отрезанным дном), укрепленной на штативе (рис.25).

Рис.25. Прибор для определения запасов семян сорняков в почве

На горло бутылки или на конец воронки надевают резиновую трубку с зажимом. В бутылку наливают до половины тяжелой жидкости (на 1 литр воды берут 530 г поташа или используют 70%-ный раствор хлористого цинка, насыщенный раствор поваренной соли – 265 г на 1 литр воды). Под бутылкой ставят стакан Содержимое фарфоровой чашки переносят в бутылку с тяжелой жидкостью. Чтобы дать возможность всплыть семенам сорняков на поверхность, массу помешивают стеклянной палочкой. После всплытия семян немного открывают зажим на резиновой трубке для удаления песка из нижней части бутылки в стакан. Далее в стакан с песком доливают некоторое количество раствора, перемешивают несколько раз стеклянной палочкой. Все всплывшие семена переносят снова в бутылку. Так поступают до тех пор, пока все семена, оставшиеся в стакане не будут перенесены в бутылку. Затем содержимое бутылки переносят в воронку с бумажным фильтром и туда же несколько раз промывают бутылку с водой. Фильтр с семенами помещают в фарфоровую или алюминиевую чашку и ставят в сушильный шкаф для просушивания. Сухую смесь высыпают на разборную доску, под которую предварительно накладывают белую бумагу. Затем под лупой семена сорняков группируют по видам, подсчитывают и взвешивают на весах. При определении состава семян сорных растений пользуются коллекциями или рисунками семян Результаты учета записывают в форму 6.

Источник