Органы растения

Орган представляет собой обособленную часть организма растения, имеющую определенное строение и выполняющую ряд функций. Тело высших растений можно разделить на вегетативные (от лат. vegetare — расти) и генеративные (лат. generate порождать, производить) органы.

Вегетативные органы

Состоит из стебля с расположенными на нём листьями и почками. Запишите себе такую «биологическую» формулу: побег = «стебель + листья + почки». Вы поймете в следующих темах, насколько вам пригодится эта формула 😉

Имеет радиальную симметрию, растет вверх, против силы тяжести (отрицательный геотропизм). На стебле формируются листья, цветки, плоды.

Все вегетативные органы способны к бесполому (вегетативному) размножению. Так, у срезанной ветки растения, поставленной в воду, начинают развиваться придаточные корни, и, если такую ветку поместить в землю, создав оптимальные условия, она прорастет в новое растение. Такие же возможности открываются у корня, который разделили надвое, или у листа, поставленного в воду.

Вегетативные способы размножения растений

Выполняется путем плотного сопоставления частей разных растений. Главное условие, для того чтобы части срослись — срастание тканей сосудистого камбия. Выделяется подвой и привой.

Подвой — это растение с сохраненным стеблем и корневой системой, на которое «подселяют» привой — прививаемые стебель, листья и цветки, также плоды.

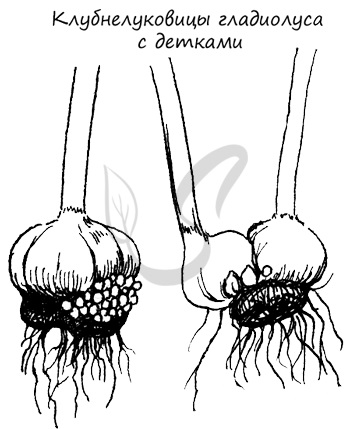

Увеличение количества клубнелуковиц происходит путем образования нескольких дочерних (деток). Клубнелуковицы образуют гладиолус, шафран и другие растения.

Корневые клубни есть, в частности, у георгина, чистяка, батата. Хороший садовод знает, что из каждой почки на клубне может начать развитие новое растение, так что для размножения нужного сорта перед посадкой клубень разрезают на несколько частей по числу глазков.

С целью размножения растений корнеплодами (свекла, редис, морковь) листья у корнеплодов-маточников обрезают таким образом, чтобы оставить черешки длиной 1-2 см и верхушечную почку, из которой будет развиваться новое растение.

Небольшого участка корневища для вегетативного размножения вполне достаточно, главное, чтобы этот участок содержал почку. Корневищные растения отличаются крайне быстрым распространением на территории, ежегодный прирост одного корневища пырея ползучего может достигать 30 — 40 см. Разветвленная сеть корневищ в почве скрепляет ее, подобно сетке, в связи с этим такие растения активно используют для укрепления оврагов, сыпучих берегов, для предотвращения оползней.

Весьма эффективный способ размножения (к примеру, один экземпляр земляники за два года дает начало в среднем 200 новым растениям) и расселения (куст земляники за год заселяет 1,5 м 2 окружающей территории).

Отводком называют однолетний побег, прижатый к почве и в этом месте присыпанный землей. В присыпанной части из побега развиваются придаточные корни, и формируется новое растение.

Довольно часто для искусственного вегетативного размножения применяют черенки — отрезки, отделенные от родительского растения. В зависимости от места взятия черенка, различают: корневые, стеблевые и листовые черенки.

Каждый год из луковицы можно выделять дочерние луковички, которые также называют детками. От материнской луковицы можно отделить сразу несколько деток.

Такой способ применяют весной или ближе к осени, в отношении кустарников для увеличения посадочного материала нужных сортов кустарников. Куст необходимо разделить так, чтобы у каждой части остались надземные побеги и собственная корневая система.

Генеративные органы

При половом размножении происходит слияние гамет, в результате которого образуется зародыш. Органом полового размножения покрытосеменных растений является цветок, который подробно освещен в соответствующей теме.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Вегетативное размножение древесных растений

Вегетативное размножение древесных растений. Древесным растениям свойственно, кроме семенного размножения, вегетативное — воспроизведение от побегов, ветвей и корней. Древесные породы можно размножить вегетативно следующими способами: делением кустов, порослью от пня, корневыми отпрысками, стеблевыми и корневыми черенками и прививками. В природе вегетативное размножение древесных растений происходит и без вмешательства человека: корневыми отпрысками (тополь белый, осина), укоренением ветвей (ель пихта), пневой порослью (береза, орех, липа, дуб и др.), отводками (смородина, крыжовник). Размножение черенками, делением кустов и особенно прививкой усовершенствовано человеком. При семенном размножении у ряда древесных и кустарниковых пород происходит не полное наследование определенных признаков и свойств (ель голубая, пестролистные формы кленов, золотистые туи и т.д.), поэтому в практике озеленения и лесного хозяйства широко распространено вегетативное размножение ценных форм и сортов, при котором обеспечивается клоновость, т.е. идентичность размноженных организмов. Для селекции древесных растений значение вегетативного размножения заключается в сохранении той или иной формы без изменения. В связи с этим разработаны методы вегетативного размножения хозяйственно ценных форм и сортов с использованием стимуляторов роста. Для всех видов хвойных и лиственных др. древесных пород можно применять прививки для размножения. Кроме прививки, широко используется экономически выгодный способ размножения ценных форм и сортов древесных растений зеленым черенкованием под пленочным покрытием в условиях высокой влажности, поддерживаемой автоматическими установками. Прививки лесных древесных пород применяются на постоянных прививочных семенных плантациях черенками с отобранных наилучших, плюсовых деревьев. Размножение черенками (одревесневшими и зелеными) -однолетние побеги нарезают на куски длиной 20-25 см, оптимальная толщина -10-20 мм. Обработка черенков ростовыми веществами ускоряют процесс укоренения. Например, черенки тисса и можжевельника без обработки ростовыми веществами практически не укореняются. Все виды (почти) тополей хорошо укореняются черенками. Размножение корневыми черенками. У некоторых видов древесных пород (некоторые виды тополей и гибридов) очень неудовлетворительно укореняются древесными черенками. В таком случае используют корневые черенки, их нарезают длиной от 10 до 20 см и заделывают на глубину их высоты. Из спящих почек развиваются отпрыски. Как только отпрыски окрепнут, их отделяют друг от друга, разрезая бывший корневой черенок на части. Таким способом размножают тополь серый, осину, белую ольху. Размножение отводками. Используют корневые отпрыски или однолетние отводки. Однолетние растения высаживают весной в легкую рыхлую почву рядами в наклонном положении под углом примерно 30° к поверхности почвы. В период распускания почек растения пригибают к земле и укладывают в бороздки глубиной 5 см. Ряды растений нужно размещать на расстоянии длины побега, чтобы побеги не накладывались друг на друга. Для удержания побегов в почве используют крючки различного рода. Когда новые побеги из почек достигнут длины примерно 20 см, их слегка окучивают. По мере роста новых побегов в высоту окучивание повторяют. К этому времени как основные, так и новые побеги развивают корневую систему. Следующей весной основные побеги можно разрезать на части и высадить растения в школу. Так как рост побегов опережает развитие корневой системы, растения лучше (целесообразно) низко посадить на пень. Основная трудность широкого практического использования прививок в лесном хозяйстве — отсутствие надежных и производительных способов прививок. Поэтому задачей ученых и практиков является разработка оптимальных способов прививки древесных растений и проверка их на практике. Разнообразные способы прививки лиственных пород можно объединить в три группы: окулировка — прививка почкой («глазком»), срезанного с побега; прививка черенком — прививка отрезка побега с несколькими почками, она проводится в расщеп, в приклад, копулировка, за кору и др.; аблактировка —прививка веткой, которая до срастания с подвоем сохраняется на корнях или погружается в воду с питательным раствором. Вместе с этой лекцией читают «37 Классификация основных типов уравнений математической физики». Для хвойных пород используются все выше перечисленные прививки с некоторыми изменениями. Например, Е.П. Проказин предложил прививку в приклад сердцевиной на камбий. Такой способ успешно применяется для прививки тонких черенков сосны, ели, лиственницы. Применяется и прививка в приклад камбий на камбий. В отличие от предыдущего способа на черенке (привое) срез делают не по сердцевине, а по камбию, т.е. привой и подвой соединяют камбиальными слоями. Приживаемость прививок хвойных в приклад, как сердцевиной на камбий, так и камбием на камбий, высокая — от 80 до 100%. Апомикс — форма бесполового размножения, при которой зародыш семени развивается из семяпочки, не прошедшей слияния мужских и женских гамет. У растений, размножающихся путем апомикса, для образования семян требуется опыление и развитие пыльцевых трубок. Пыльца служит стимулятором, т.к. генетический материал её не включается в развивающийся зародыш. Это явление называется псевдогамией. У некоторых видов зародыш развивается аполитически, но присутствие пыльцы необходимо для развития эндосперма. Апомикс не всегда легко обнаружить. Если при тщательно контролируемых скрещиваниях разнообразных форм получается потомство идентичное материнской форме, то с высокой долей вероятности можно отнести его за счет апомикса. Это относится как к перекрестноопыляющимся видам, так и самоопылителям. Генетическое значение вегетативного размножения и апомиксиса состоит в том что они позволяют сохранить при воспроизведении тот или иной генотип особи без изменения. Но формирование плода еще не гарантирует образование семян при апомиксисе, так и без него. Некоторые сорта плодовых культур (например бессемянные сорта винограда, банана и апельсина) всегда дают плоды без семян. Образование бессемянных плодов (береза, ольха и др.) называется партенокарпией. Таким образом, лесные древесные растения размножаются семенным и вегетативным способами. Семенное размножение древесных растений обеспечивается перекрестным опылением ветроопыляемых и насекомоопыляемых растений. В связи с этим изучение закономерностей наследования признаков у древесных пород проводится по аналогии с изучением перекрестноопыляющихся сельскохозяйственных растений. Способность древесных пород к вегетативному размножению обеспечивает широкие возможности применения клонового сортоводства в практике озеленения и лесного хозяйства.

Рекомендуемые лекции

Источник

11. Вегетативное размножение цветковых растений прививкой

Прививка — один из самых распространённых способов вегетативного размножения плодовых деревьев: яблони, груши, сливы. Небольшую часть культурного растения (почку или черенок) сращивают со стеблем дичка, который вырос из семени. У дичка хорошо развиты корни. Он в отличии от культурного растения нетребователен к условиям. Часть культурного растения, используемая для прививки, — это привой , а растение, на котором проводят прививку, — подвой .

Заготовленный черенок соединяют с местом среза подвоя и накладывают тугую обвязку. Через некоторое время подвой срастётся с привоем, и на привое появятся молодые побеги.

Этот способ прививки обычно производят в конце лета. На стволе дичка-подвоя надрезают кору буквой Т и отделяют её от древесины.

С дерева нужного сорта срезают одну развитую почку с небольшим кусочком древесины. Затем эту почку вставляют в разрез на коре дичка. На место прививки накладывают обвязку, оставляя почку свободной.

Через \(2\)–\(3\) недели происходит срастание почки с подвоем, а на следующий год из неё образуется новый побег. После этого стебель подвоя нужно удалить выше места прививки. Через несколько лет получится молодое дерево культурного сорта.

Источник