- Публикация на тему: «Приемы обучения стратегии смыслового чтения и работы с текстом»

- 1.Этап – этап предтекстовой деятельности.

- 2 этап – этап текстовой деятельности.

- 3 этап – этап посттекстовой (послетекстовой) деятельности.

- Стратегии смыслового чтения на уроках литературы (из опыта работы)

- Просмотр содержимого документа «Стратегии смыслового чтения на уроках литературы (из опыта работы)»

Публикация на тему: «Приемы обучения стратегии смыслового чтения и работы с текстом»

Глобальные процессы информатизации общества, увеличение с каждым годом количества текстовой информации, предъявление новых требований к ее анализу, систематизации и скорости переработки поставили теоретиков и практиков образования перед необходимостью разработки новых подходов к обучению чтению.

— дети имеют низкую скорость чтения, вследствие чего тратят много времени на подготовку домашних заданий,

— зачастую они не понимают смысл прочитанного из-за ошибок при чтении и неправильного интонирования,

— не могут извлечь необходимую информацию из предложенного текста, выделить главное в прочитанном,

— затрудняются кратко пересказать содержание,

— при выполнении самостоятельной работы, тестов разного уровня обучающиеся допускают ошибки по причине непонимания формулировки задания,

— редко обращаются к текстам познавательного характера.

То есть возникает серьезное противоречие: с одной стороны, современный мир обрушивает на нас огромный объем информации, с другой стороны, наши дети мало читают, не обладают навыками смыслового чтения, не умеют работать с информацией.

Не так уж важно читать много, гораздо нужнее – качественно обрабатывать в своем сознании прочитанное. Осмыслив и определенным образом структурировав текст, гораздо проще передать его содержание и усвоить главное.

В школе мы имеем дело, в основном, с учебными текстами.

С точки зрения учебной текстологии, текст может быть:

1. сплошным или не сплошным (первый состоит из законченных предложений, второй имеет как графическую, так и текстовую представленность в виде слов, словосочетаний, подписей и т.д.)

2. устным или письменным;

3. художественным или не художественным (ко второй группе относятся тексты научно-популярного и документального жанров, такие как: доклад, объяснение, обсуждение, убеждение, документ)

4. разностильным (в зависимости от цели создания): информационным, описательным, повествовательным, объяснительным, убеждающим, предписывающим, обсуждающим и др.

Все разностильные тексты, как правило, можно обобщить в три большие группы:

а) информационные — сообщают новую или подтверждают уже известную информацию;

б) повествовательные — рассказывают о событии, явлении;

в) рассуждения — направлены на то, чтобы представить и объяснить точку зрения, обсудить событие и явление, вызвать полемику.

5. различным по логико-смысловой структуре, а именно:

а) понятие и его определение;

б) цель — действия — результат;

г) суждение и его аргументация;

д) сравнение — сопоставление;

Работа с текстом включает в себя использование различных стратегий.

Стратегия включает ряд операций, направленных на достижение цели. Принципиальным является то, что стратегия выбирается каждым читателем под конкретную цель чтения и конкретный текст.

Все стратегии чтения можно разделить на три группы:

· стратегии предтекстовой деятельности;

· стратегии текстовой деятельности

· стратегии послетекстовой деятельности

1.Этап – этап предтекстовой деятельности.

Цель – развитие антиципации (умение предполагать, прогнозировать содержание текста). Задача – выработать мотивацию к прочтению текста

1.Стратегия «Прогноз по заголовку».

Задание: подумайте, о чем может идти речь в рассказе К.Г.Паустовского «Теплый хлеб», в произведении П.П. Бажова «Медной горы Хозяйка» и т.д.

– Попробуйте спрогнозировать содержание по первой строчке произведения…Вспомните, как называется произведение….Соответствует ли содержание рассказа названию?

Приведите примеры подобных расхождений.

Ассоциативный куст (круг, ряд). Сегодня мы будем читать и обсуждать тему… Какие ассоциации возникают у вас по поводу заявленной темы?

2. Стратегия «Мозговой штурм» («Корзина идей»).

Задание: ответьте на вопросы перед чтением текста (сказки «Теплый хлеб») – Что вы знаете о К.Г Паустовском? Как вы думаете, о чем будет рассказ? Кто может быть главным героем? Какое событие в рассказе может быть описано.

3. Стратегия «Образ текста».

Задание: проверьте свои предположения. На основании слов, взятых из текста, попробуйте составить небольшой сюжетный рассказ. Название рассказа дается.

4.Стратегия «Батарея вопросов».

Задание: составьте вопросы к тексту по заглавию, по иллюстрациям.

5. Стратегия «Глоссарий».

Задание: посмотрите на список слов и отметьте те, которые могут быть связаны с текстом. Закончив чтение текста, вернитесь к данным словам и посмотрите их значение и употребление слов, используемых в тексте.

6. Стратегия «Соревнуемся с писателем».

Задание: попробуйте спрогнозировать содержание книги, просмотрев иллюстрации. Один ученик предлагает свой вариант, остальные его дополняют.

7. Стратегия «Верные и неверные утверждения».

8. Стратегия Знаю, Хочу узнать, Узнал.

2 этап – этап текстовой деятельности.

Цель – понимание текста и создание его читательской интерпретации, обобщение части прочитанного текста, постановка вопросов обобщающего характера, высказывание предположений по дальнейшему развитию сюжета и роли героев в композиции текста и тд).

Главная задача – обеспечить полноценное восприятие текста. Основные стратегии на этапе текстовой деятельности – диалог с автором, комментированное чтение.

1. Стратегия «Чтение в кружок». Текст читается по очереди (каждый «член кружка» читает по абзацу). После этого следует остановка: все задают вопросы к прочитанному отрывку. Если на вопрос ответить невозможно (он не соотносится с текстом), то вопрос считается неправильным. * Все правильные вопросы могут записываться.

2. Стратегия «Чтение про себя с вопросами».

3. Стратегия «Чтение про себя с пометами. (Инсерт)» . Пометы на полях: + – знал; – – новое; ? – интересно; V – непонятно. Можно и другие: В – вопрос; О – ответ; З – знаю; Н – новое; И – интересно; Х – хочу узнать; С – спросить; У – уточнить.

4. Стратегия «Чтение с остановками». Чтение текста с остановками, во время которых даются задания в виде вопросов: одни направлены на проверку понимания, другие – на прогноз содержания следующего отрывка.

5. Стратегия «Поставь проблему – предложи решение». Вспомните, с какими проблемами сталкиваются герои произведения (проблема формулируется и записывается в овал). Далее дети могут назвать несколько проблем, учащиеся делятся на группы и предлагают всевозможные варианты решения проблем.

6. Стратегия «Составление вопросного плана». Ученик проводит смысловую группировку текста, выделяет опорные пункты, расчленяет текст на смысловые части и озаглавливает каждую часть ключевым вопросом…….

3 этап – этап посттекстовой (послетекстовой) деятельности.

Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с авторским смыслом.

Главная задача – обеспечить углубленное восприятие и понимание текста, ставить вопрос к тексту в целом, далее следует беседа, результатом которой должно стать понимание авторского смысла. Повторное обращение к заглавию, к иллюстрациям, выполнение творческих заданий.

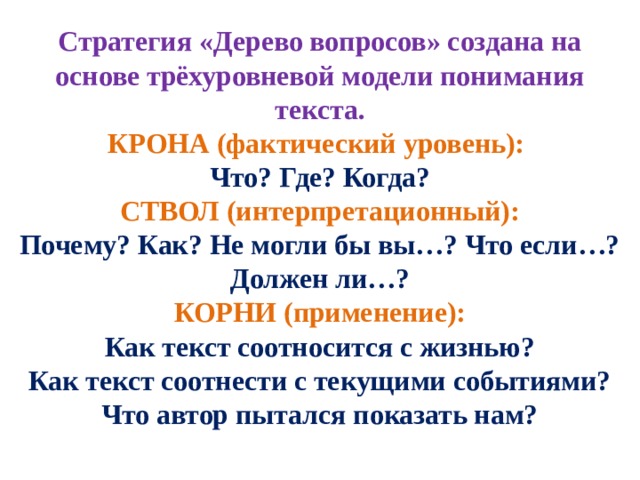

2. Стратегия «Дерево вопросов» Крона – что? где? когда? Ствол – почему? Как? Не могли бы вы? Корни – как текст соотнести с жизнью? С текущими событиями? Что автор пытался показать?

3. Стратегия «Кубик Блума» (Бенджамин Блум – известный американский педагог, автор многих педагогических стратегий = техник).

На гранях кубика написаны начала вопросов: «Почему?», «Объясни», «Назови», «Предложи», «Придумай», «Поделись». Учитель или ученик бросает кубик.

Необходимо сформулировать вопрос к учебному материалу по той грани, на которую выпал кубик.

Вопрос «Назови» нацелен на уровень репродукции, т.е на простое воспроизведение знаний.

Вопрос «Почему» – ученик в данном случае должен найти причинно – следственные связи, описать процессы, происходящие с определенным предметом или явлением.

Вопрос «Объясни » – ученик использует понятия и принципы в новых ситуациях.

Все выше перечисленные стратегии предусматривают серьезную работу с текстом, его глубокий анализ и понимание, организацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся по учебному материалу .Продуманная и целенаправленная работа с текстом позволяет вычерпать из большого объема информации нужную и полезную, а также приобретать социально нравственный опыт и заставляет думать, познавая окружающий мир.

Достоинства технологии:

1. Применима на уроках любого цикла и на любой ступени обучения.

2. Ориентирована на развитие личности.

3. Развивает умение прогнозировать результаты чтения.

4. Способствует пониманию текста на уроке.

Источник

Стратегии смыслового чтения на уроках литературы (из опыта работы)

В старших классах заметно убавляется интерес школьников к текстам классической литературы и к процессу чтения как таковому. Что делать в этой ситуации? Как развить личностную читательскую активность подростков? Применять в работе с текстом различные стратегии смыслового чтения.

Просмотр содержимого документа

«Стратегии смыслового чтения на уроках литературы (из опыта работы)»

Знание только тогда знание, когда оно обретено усилиями своей мысли, а не памятью. Л.Н. Толстой Понять текст – значит понять его как слово, которым с нами говорит автор.

Трёхуровневая модель понимания текста

Название уровня понимания

проникновения в смысл

Факты текста, выраженные эксплицитно в строках текста

Текст и контекст, их понимание и интерпретация, чтение между строк

Текст, контекст, обобщение и оценивание за пределами строк текста

Составление ответа из: а) отдельных частей текста;

б) позиции автора текста и читателя

а) позиции автора текста и читателя ;

б) только позиции читателя

По этой модели построена «таксономия Блума» (таксономия – от др.греч. расположение, строй, порядок) вопросов.

Стратегия «Дерево вопросов» создана на основе трёхуровневой модели понимания текста. КРОНА (фактический уровень): Что? Где? Когда? СТВОЛ (интерпретационный): Почему? Как? Не могли бы вы…? Что если…? Должен ли…? КОРНИ (применение): Как текст соотносится с жизнью? Как текст соотнести с текущими событиями? Что автор пытался показать нам?

Из опыта работы Проанализируем отрывок из повести «Капитанская дочка» 8 кл., глава «Поединок». КРОНА(цель чтения: познавательная; факты текста, выраженные ясно в предложениях текста): Что? Дуэль. Где? У крепости… Когда? Днём…

СТВОЛ ( цель чтения : познавательная) (текст и контекст, их понимание и интерпретация, чтение между строк составление ответа из отдельных частей текста; позиция автора текста и читателя): Почему? Нанесено оскорбление… Как? В адрес Маши Мироновой было сказан недвусмысленный намёк, порочащий её честь… Не могли бы вы разрешить такую ситуацию другим способом? … Что если Швабрин попросил бы прощения у Маши Мироновой. Должен ли был Петр Гринёв заступиться за Машу.

КОРНИ ( цель чтения : эмоциональная) (текст, контекст и подтекст, обобщение и оценивание за пределами строк текста; составление ответа из: позиции автора и читателя либо только позиции читателя): Как события этой главы соотнести с жизнью, текущими событиями? . Что автор пытался показать нам, используя приём противопоставления в главе? .

- Почему? Как?

- Как? Что?

От стратегии направляемого чтения, осуществляется переход к стратегии читательских откликов. Читательские отклики могут фиксироваться в формате, например, таких записей:

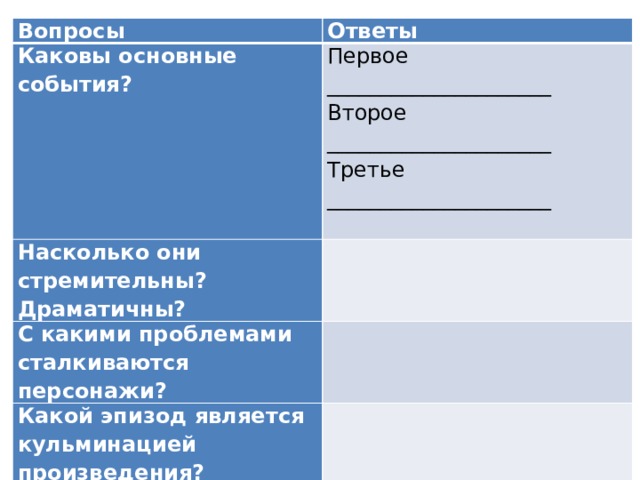

Каковы основные события?

Насколько они стремительны? Драматичны?

С какими проблемами сталкиваются персонажи?

Какой эпизод является кульминацией произведения?

Как организован сюжет?

В чём его особенность?

Источник