Строение бронхиального альвеолярного деревьев

Строение легких. Разветвление бронхов. Макро-микроскопическое строение легкого.

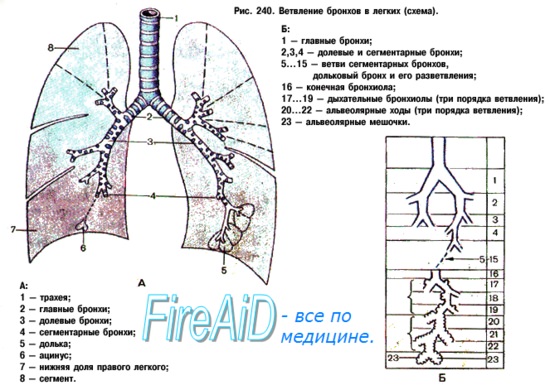

Соответственно делению легких на доли каждый из двух главных бронхов, bronchus principalis, подходя к воротам легкого, начинает делиться на долевые бронхи, bronchi lobares. Правый верхний долевой бронх, направляясь к центру верхней доли, проходит над легочной артерией и называется надартериальным; остальные долевые бронхи правого легкого и все долевые бронхи левого проходят под артерией и называются подартериальными. Долевые бронхи, вступая в вещество легкого, отдают от себя ряд более мелких, третичных, бронхов, называемых сегментарными, bronchi segmentates, так как они вентилируют определенные участки легкого — сегменты. Сегментарные бронхи в свою очередь делятся дихотомически (каждый на два) на более мелкие бронхи 4-го и последующих порядков вплоть до конечных и дыхательных бронхиол (см. ниже).

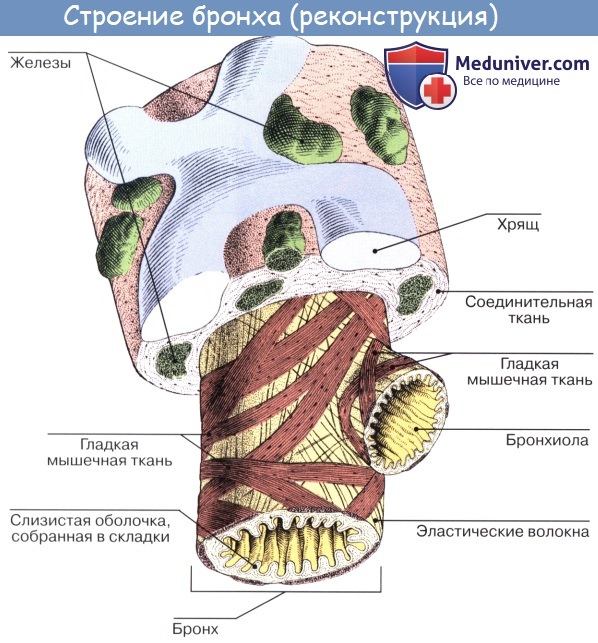

Скелет бронхов устроен по-разному вне и внутри легкого соответственно разным условиям механического воздействия на стенки бронхов вне и внутри органа: вне легкого скелет бронхов состоит из хрящевых полуколец, а при подходе к воротам легкого между хрящевыми полукольцами появляются хрящевые связи, вследствие чего структура их стенки становится решетчатой.

В сегментарных бронхах и их дальнейших разветвлениях хрящи не имеют более формы полуколец, а распадаются на отдельные пластинки, величина которых уменьшается по мере уменьшения калибра бронхов; в конечных бронхиолах хрящи исчезают. В них исчезают и слизистые железы, но реснитчатый эпителий остается.

Мышечный слой состоит из циркулярно расположенных кнутри от хрящей неисчерченных мышечных волокон. У мест деления бронхов располагаются особые циркулярные мышечные пучки, которые могут сузить или полностью закрыть вход в тот или иной бронх.

Макро-микроскопическое строение легкого

Сегменты легких состоят из вторичных долек, lobuli pulmonis secundarii, занимающих периферию сегмента слоем толщиной до 4 см. Вторичная долька представляет собой пирамидальной формы участок легочной паренхимы до 1 см в диаметре. Она отделена соединительнотканными перегородками от соседних вторичных долек.

Междольковая соединительная ткань содержит вены и сети лимфатических капилляров и способствует подвижности долек при дыхательных движениях легкого. Очень часто в ней откладывается вдыхаемая угольная пыль, вследствие чего границы долек становятся ясно заметными.

В верхушку каждой дольки входит один мелкий (1 мм в диаметре) бронх (в среднем 8-го порядка), содержащий еще в своих стенках хрящ (дольковый бронх). Число дольковых бронхов в каждом легком достигает 800. Каждый дольковый бронх разветвляется внутри дольки на 16—18 более т тонких (0,3 — 0,5 мм в диаметре) конечных бронхиол, bronchioli terminates, которые не содержат хряща и желез.

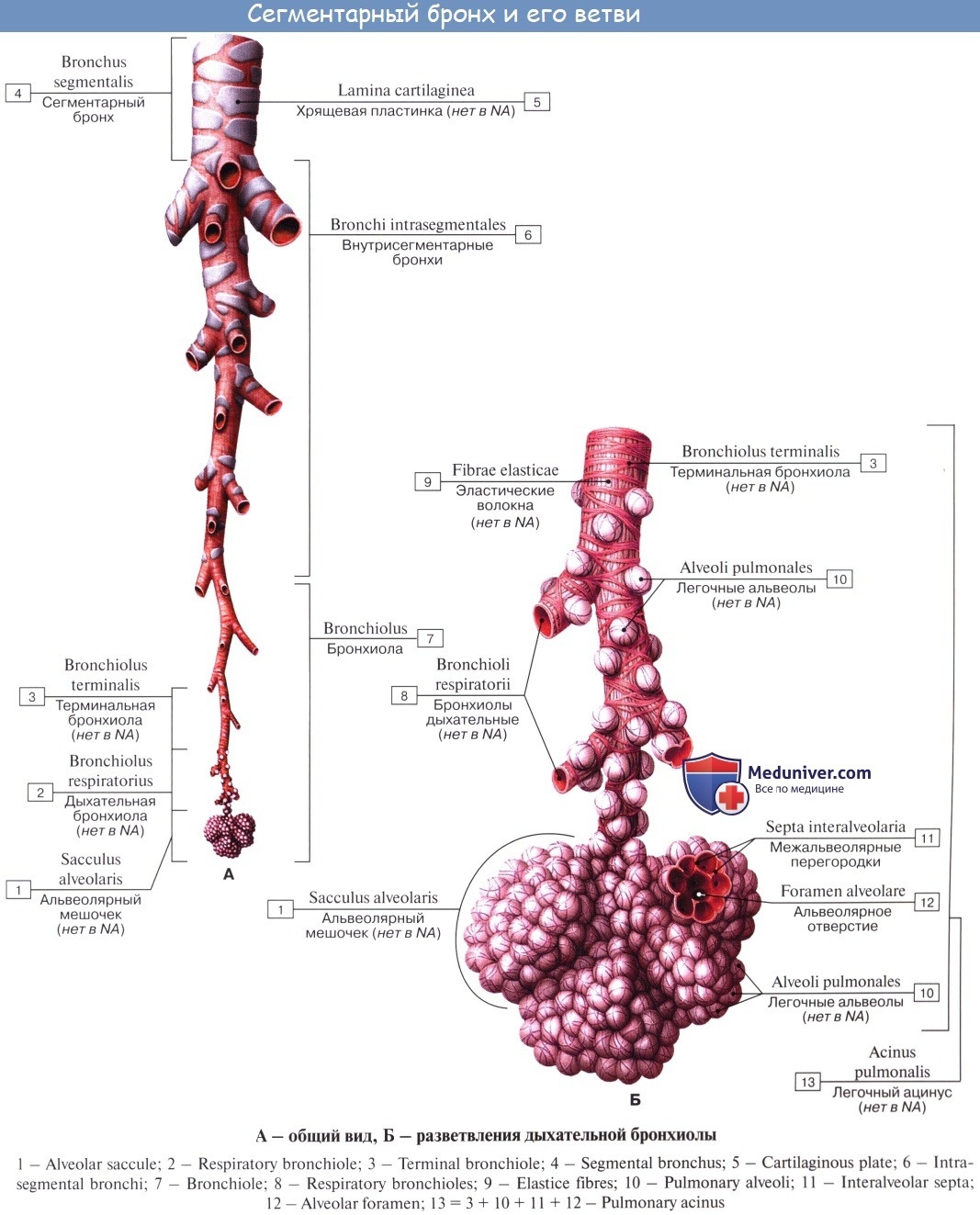

Все бронхи, начиная от главных и кончая конечными бронхиолами, составляют единое бронхиальное дерево, служащее для проведения струи воздуха при вдохе и выдохе; дыхательный газообмен между воздухом и кровью в них не происходит. Концевые бронхиолы, дихотомически ветвясь, дают начало нескольким порядкам дыхательных бронхиол, bronchioli respiratorii, отличающихся тем, что на их стенках появляются уже легочные пузырьки, или альвеолы, alveoli pulmonis. От каждой дыхательной бронхиолы радиарно отходят альвеолярные ходы, ductuli alveoldres, заканчивающиеся слепыми альвеолярными мешочками, sacculi alveoldres. Стенку каждого из них оплетает густая сеть кровеносных капилляров. Через стенку альвеол совершается газообмен.

Дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки с альвеолами составляют единое альвеолярное дерево, или дыхательную паренхиму легкого. Перечисленные структуры, происходящие из одной конечной бронхиолы, образуют функционально-анатомическую единицу ее, называемую ацинус, acinus (гроздь).

Альвеолярные ходы и мешочки, относящиеся к одной дыхательной бронхиоле последнего порядка, составляют первичную дольку, lobulus pulmonis primarius. Их около 16 в ацинусе.

Число ацинусов в обоих легких достигает 30 000, а альвеол 300 — 350 млн. Площадь дыхательной поверхности легких колеблется от 35 м2 при выдохе до 100 м2 при глубоком вдохе. Из совокупности ацинусов слагаются дольки, из долек — сегменты, из сегментов — доли, а из долей — целое легкое.

Источник

Строение бронхиального альвеолярного деревьев

Респираторный отдел легких. Строение респираторного отдела легких.

Структурно-функциональной единицей респираторного отдела легких является ацинус. Этим термином обозначают систему, состоящую из респираторных бронхиол 1-3-го порядков, альвеолярных ходов и альвеолярных мешочков. Между воздухом внутри альвеол и кровью, находящейся в капиллярах, оплетающих альвеолярную стенку, происходит газообмен.

Ацинус начинается респираторной бронхиолой 1-го порядка, которая в свою очередь дихотомически делится на респираторные бронхиолы 2-го, а затем 3-го порядков. Последние разветвляются на альвеолярные ходы, заканчивающиеся двумя-тремя сферическими альвеолярными мешочками. Численность альвеол последовательно возрастает и, если в стенках репираторных бронхиол еще имеются участки, состоящие из однослойного кубического эпителия и тонкой прослойки коллагеновых волокон и гладких миоцитов, где не происходит газообмен, то альвеолярные мешочки имеют стенку, сплошь состоящую из альвеол. По форме ацинус напоминает пирамиду или конус, в вершину, которого входит респираторная бронхиола. 12-18 ацинусов образуют легочную дольку. Ацинусы отделены друг от друга соединительнотканными прослойками.

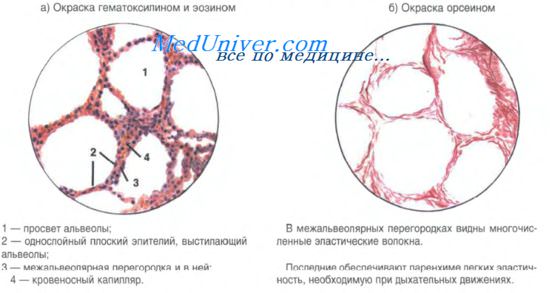

Важнейшим структурным элементом легочного ацинуса является альвеола. Средний диаметр альвеол у взрослого человека 260-290 мкм. Альвеолы тесно прилежат друг к другу. Между ними определяются тонкие межальвеолярные перегородки, по которым проходят кровеносные капилляры. Имеются также эластические и ретикулярные волокна, оплетающие альвеолы, и придающие им упругость. В перегородках между альвеолами обнаруживаются отверстия диаметром 10-15 мкм. Это так называемые альвеолярные поры Кона, создающие возможность проникновения воздуха из одной альвеолы в другую. Эластический каркас и гладкие мышечные клетки в легочных ацинусах участвуют в регуляции поступления воздуха в альвеолы.

Изнутри альвеолы выстланы однослойным плоским эпителием. Альвеолярная выстилка включает несколько клеточных дифферонов. Респираторные плоские эпителиоциты (альвеолоциты 1-го типа) — это полигональной формы клетки. В них различают две части: более толстую ядросодержащую и тонкую безъядерную (пластинчатую). Околоядерная часть имеет толщину около 5 мкм. Толщина пластинчатой части не более 0,2 мкм. Органеллы располагаются около ядра. Через пластинчатую часть цитоплазмы происходит газообмен, и в ней много пиноцитозных пузырьков. Респираторные эпителиоциты лежат на тонкой базальной мембране. Своей пластинчатой частью они прилежат к базальным участкам эндотелиальных клеток кровеносных капилляров. В этих участках базальные мембраны альвеолярного эпителия и эндотелия могут сливаться, благодаря чему аэрогематический барьер (барьер «воздух-кровь») оказывается чрезвычайно тонким (около 0,5 мкм). Это благоприятствует газообмену. Обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью происходит путем диффузии в связи с разницей парциального давления О2 и СО2 в альвеолярном воздухе и в крови. Респираторные эпителиоциты являются высокоспециализированными клетками, утратившими способность делиться митозом.

Аэрогематическим барьером называется комплекс элементов стенки альвеолы и кровеносного капилляра, который преодолевают газы (О2и СО2 в процессе внешнего дыхания. В его состав входят слой сурфактанта, цитоплазматические пластинчатые части респираторных эпителиоцитов, общая с эндотелиоцитами базальная мембрана, аблюминальная и люминальная поверхности эндотелиоцитов гемокапилляра, стенка эритроцита (если слияния базальных мембран нет, то структура барьера усложняется — между двумя базальными мембранами располагается тонкая соединительнотканная прослойка).

Большие (гранулярные) эпителиоциты (альвеолоциты 2-го типа) выполняют важную секреторную функцию. Они несколько крупнее респираторных эпителиоцитов. Их диаметр равен 8-12 мкм. Эти клетки имеют овальную или полигональную форму и короткие отростки. В цитоплазме много различных органелл. Характерной особенностью является наличие в их цитоплазме пластинчатых осмиофильных телец — включений сурфактанта. Пластинчатые тельца выделяются из клетки путем экзоцитоза. Слой сурфактанта покрывает внутреннюю поверхность стенки альвеол и состоит из двух фаз — поверхностной мембранной (апофаза), представленной молекулярной пленкой фосфолипидов, и жидкой (гипофаза), содержащей липиды, белки, полисахариды, воду и др., которая заполняет неровности и пространства между эпителиоцитами. Толщина сурфактантного слоя 20-30 нм. Сурфактант имеет важное функциональное значение благодаря тому, что участвует в поддержании поверхностного натяжения альвеол, предохраняет их от спадания при выдохе, препятствует транссудации жидкости в просвет альвеол, выполняет защитную функцию, обладая бактерицидностью. В норме синтез сурфактанта начинается еще в эмбриогенезе, и, если к рождению сурфактант в легких плода отсутствует (так называемый, врожденный дистресс-синдром), ребенок не может сделать самостоятельный первый вдох, поскольку альвеолы оказываются слипшимися из-за отсутствия сурфактанта.

Большие эпителиоциты являются одновременно секретирующими и пролиферирующими клетками. Между респираторными и большими эпителиоцитами образуются межклеточные соединения типа плотных контактов. Кроме описанных выше клеток, в стенке альвеол и в гипофазе обнаруживаются альвеолярные макрофагоциты. Это производные моноцитов. Очищая вдыхаемый воздух, альвеолярные макрофаги выполняют функцию защиты.

Иннервация легких. К бронхиальному дереву подходят симпатические и парасимпатические нервы. Нервные импульсы, идущие по парасимпатическим нервным проводникам (ветви блуждающего нерва), вызывают сокращение гладких мышц бронхов, а раздражение симпатических волокон, напротив, вызывает расслабление мышц.

Возрастные изменения. В постнатальном периоде прогрессирующе увеличивается дыхательная поверхность легких. В пожилом возрасте происходит снижение газообменной функции в связи с постепенным разрастанием соединительнотканной стромы легких.

Регенерация легких связана в основном с явлениями компенсаторной гипертрофии клеток альвеолярной выстилки. Показано, что большие эпителиоциты 2-го типа могут делиться митозом. Регенерация легких связана также с пролиферацией и миграцией клеток бронхиального эпителия, который врастает в зону повреждения и участвует в формировании альвеолоподобных структур.

— Вернуться в оглавление раздела «гистология»

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник