Эпидерма. Строение, значение. Отличие эпидермы однодольных и двудольных

ЭПИДЕРМА (эпидермис, кожица), покровная ткань растений. Образуется из верхушечной меристемы и поэтому относится к первичным тканям. Эпидерма покрывает молодые стебли и листья, а также цветки, плоды, семена. Она регулирует испарение воды (транспирацию), газообмен, защищает органы растений от высыхания и повреждения, осуществляет всасывание и выделение различных веществ. Эпидерма обычно образована одним слоем клеток и покрыта восковым налётом и кутикулой. Среди основных клеток эпидермы находятся щелевидные структуры – устьица, с помощью которых происходят транспирация и газообмен. К осени эпидерма обычно заменяется вторичной покровной тканью – перидермой (пробкой).

Основные функции эпидермы: 1) защитная (защищает от иссушения и проникновения болезнетворных организмов) 2) обмен веществ с окружающей средой 3) поглощение воды и других веществ 4) накопление и выделение различных веществ 5) восприятие раздражений

Принимает участие в процессе транспирации. Развивается на листьях и молодых стеблях, также покрывает плоды и части цветка. Представляет собой наружный слой клеток растений, образующийся из протодермы конуса нарастания.

основные эпидермальные клетки — являются относительно неспециализированными и слагают массу кожицы. Размеры и очертания клеток кожицы формируются в большой зависимости от соотношения скорости роста органа в целом и его поверхности. Поэтому в удлинённых частях растения (стебли, черешки, жилки листа, листья большинства однодольных) эпидермальные клетки вытянуты в направлении длинной оси органа. В листьях, длина которых равна ширине или немного превышает её, а также в лепестках, завязях, семяпочках эпидермальные клетки часто имеют волнистые боковые стенки, что повышает прочность эпидермиса.

выросты эпидермиса — волоски (трихомы)

Оболочка клеток эпидермиса, особенно наружная, может пропитываться солями кальция или соединениями кремния (хвощи, осоки, злаки). У некоторых растений оболочки эпидермальных клеток надземных органов одревесневают, утолщаются, что сокращает размеры клеточных полостей. При этом часто одревесневают и клетки эпидермиса и подстилающего его слоя.

Строение оболочек эпидермальных клеток непрерывно меняется с возрастом и под влиянием условий жизни.

В некоторых случаях эпидермис состоит из нескольких рядов клеток (от 2 до 15—16). Предполагают, что основная функция такого типа кожицы — запасание воды, поэтому он встречается преимущественно у тропических растений, обитающих в условиях непостоянной обеспеченности водой — пальмы, орхидеи, фикус, пеперомия и др.).

Важнейшие функции — защита растений от неблагоприятных внешних факторов и регуляция газо- и парообмена. Кроме того, ткань кожицы может выделять наружу различные вещества (соли, воду, эфирные масла), принимать участие в фотосинтезе, поглощении воды и питательных веществ, синтезе различных соединений, в движении листьев, воспринимать раздражение и т.д. Полифункциональность эпидермиса обусловливает его строение. Эпидермис — сложная ткань, так как состоит из морфологически разнородных элементов.

Регуляция транспирации в большей степени обусловливается наличием жирового вещества кутина, часто в комплексе с воском. Эти вещества инкрустируют наружную стенку или образуют самостоятельный слой — кутикулу — на поверхности эпидермиса.

Кутикула может достигать значительной толщины, особенно у растений засушливых местообитаний. Комплекс кутикулы и кутинизированной оболочки представляет покров, не только защищающий растение от иссушения, она предохраняет растение от заражения всевозможными грибами-паразитами, бактериями, вирусами, которые в изобилии находятся на его поверхности.

Источник

1.8. Типы устьичных клеток

В литературе описывается 19 типов [1], нами выбраны только те, которые используются в анализе лекарственного растительного сырья**.

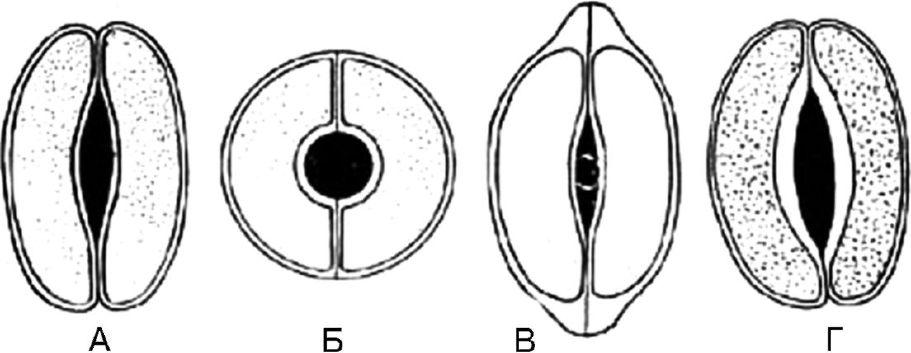

Рис. 63. Типы устьичных клеток. А — чечевицевидные; Б — сферовидные; В — колпачковидные; Г – ладьевидные

1.8.1. Чечевицевидные — 2 одинаковые клетки полулунной формы расположены симметрично. На фронтальной плоскости утолщение оболочки почти равномерное. Щель веретеновидная (рис. 63, А). Тип устьичных клеток характерен для большинства растений.

1.8.2. Сферовидные — две одинаковые, сильно кругообразноизогнутые клетки расположены симметрично. На фронтальной плоскости утолщение оболочки почти равномерное. Щель круглая (рис. 63, Б).

1.8.3.Колпачковидные — две одинаковые клетки полулунной формы в полярных частях имеют утолщения в виде колпачка. Щель веретеновидная (рис. 63, В). Встречаются у наперстянок.

1.8.4.Ладьевидные — внутренние стенки устьичных клеток утолщены. Щель веретеновидная (рис. 63, Г). Наблюдается в траве золототысячника, в листьях вахты.

Механизм работы устьиц обусловлен осмотическими свойствами клеток. При освещении поверхности листа солнцем в хлоропластах замыкающих клеток происходит активный процесс фотосинтеза. Насыщение клеток продуктами фотосинтеза, сахарами влечет за собой активное поступление в клетки ионов калия, вследствие чего концентрация клеточного сока в замыкающих клетках возрастает. Возникает разность концентрации клеточного сока околоустьичных и замыкающих клеток. В силу осмотических свойств клеток вода из околоустьичных клеток поступает в замыкающие, что ведет к увеличению объема последних и резкому возрастанию тургора. Утолщение «брюшных» стенок замыкающих клеток, обращенных к устьичной щели, обеспечивает неравномерное растяжение клеточной стенки; замыкающие клетки приобретают выраженную бобовидную форму, и устьичная щель открывается. При снижении интенсивности фотосинтеза (например, вечером) уменьшается образование сахаров в замыкающих клетках. Приток ионов калия прекращается. Концентрация клеточного сока в замыкающих клетках снижается по сравнению с околоустьичными. Вода путем осмоса уходит из замыкающих клеток, понижая их тургор, в результате ночью устьичная щель закрывается.

Клетки эпидермы плотно сомкнуты между собой, благодаря этому эпидерма выполняет целый ряд функций:

• препятствует проникновению болезнетворных организмов внутрь растения;

• защищает внутренние ткани от механических повреждений;

• регулирует газообмен и транспирацию;

• через нее выделяются вода, соли;

• может функционировать как всасывающая ткань;

принимает участие в синтезе различных веществ, восприятии раздражений и в движении листьев.

Трихомы — различные по форме, строению и функциям выросты клеток эпидермы: волоски, чешуйки, щетинки и т.п. Их подразделяют на кроющие и железистые.Железистые трихомы, в отличие от кроющих, имеют клетки, выделяющие секрет.Кроющие волоски, образуя на растении шерстистый, войлочный или иной покров, отражают часть солнечных лучей и тем самым уменьшают транспирацию. Иногда волоски находятся только там, где расположены устьица, например, на нижней стороне листа мать-и-мачехи. У некоторых растений живые волоски увеличивают общую испаряющую поверхность, что способствует ускорению транспирации.

Размеры трихом значительно варьируют. Наиболее длинные трихомы (до 5-6 см) покрывают семена хлопчатника. Кроющие трихомы имеют форму простых одно или многоклеточных, разветвленных или звездчатых волосков. Кроющие трихомы могут длительное время оставаться живыми или быстро отмирать, заполняясь воздухом.

От трихом, возникающих только при участии эпидермальных клеток, отличаются эмергенцы, в образовании которых участвуют и более глубоко расположенные ткани субэпидермальных слоев.

Анатомо-диагностические признаки, имеющие наибольшее значение и высокую вариабельность при определении лекарственного сырья. Волоски могут быть простые и головчатые, которые в свою очередь могут быть одноклеточными и многоклеточными. Многоклеточные волоски могут быть однорядными, двухрядными и ветвистыми.

Источник

Наружные и пограничные ткани стебля. Эпидерма, ее происхождение, строение и функции

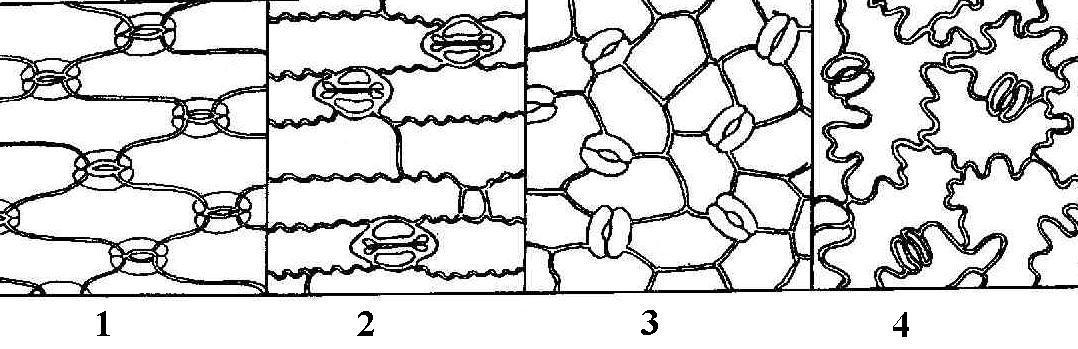

Покровные ткани располагаются на поверхности органов растений на границе с внешней средой. Они состоят из плотно сомкнутых клеток и защищают внутренние части растения от неблагоприятных внешних воздействий, излишнего испарения и иссушения, резкой перемены температуры, проникновения микроорганизмов, служат для газообмена и транспирации. В соответствии с происхождением из различных меристем выделяют первичные и вторичные покровные ткани. К первичным покровным тканям относят: 1) ризодерму, или эпиблему и 2) эпидерму. Эпидерма — первичная покровная ткань, образующаяся из протодермы конуса нарастания побега. Она покрывает листья, стебли травянистых и молодых побегов древесных растений, цветки, плоды и семена. Основная функция эпидермы – регуляция газообмена и транспирации (испарения воды живыми тканями). Кроме того, эпидерма выполняет целый ряд других функций. Она препятствует проникновению внутрь растения болезнетворных организмов, защищает внутренние ткани от механических повреждений и придает органам прочность. Через эпидерму могут выделяться наружу эфирные масла, вода, соли. Эпидерма может функционировать как всасывающая ткань. Она принимает участие в синтезе различных веществ, в восприятии раздражений, в движении листьев. Эпидерма — сложная ткань, в ее состав входят морфологически различные типы клеток: 1) основные клетки эпидермы; 2) замыкающиеи побочные клетки устьиц; 3) трихомы. Основные клетки эпидермы – живые клетки таблитчатой формы. Вид клеток с поверхности различен (рис. 3.5). Клетки плотно сомкнуты, межклетники отсутствуют. Боковые стенки (перпендикулярные поверхности органа) часто извилистые, что повышает прочность их сцепления, реже прямые. Эпидермальные клетки осевых органов и листьев многих однодольных сильно вытянуты вдоль оси органа. Рис. 3.5. Эпидерма листа различных растений (вид с поверхности): 1 — ирис; 2 — кукуруза; 3 – арбуз; 4 — буквица. Наружные стенки клеток обычно толще остальных. Их внутренний, более мощный, слой состоит из целлюлозы и пектиновых веществ; наружный слой подвергается кутинизации. Поверх наружных стенок выделяется сплошной слой кутина, образующий защитную пленку – кутикулу. Помимо кутина в ее состав входят вкрапления воска, что еще больше снижает проницаемость кутикулы для воды и для газов. Воск может откладываться в кристаллической форме и на поверхности кутикулы в виде чешуек, палочек, трубочек и других структур, видимых только в электронный микроскоп. Этот сизый, легко стирающийся налет хорошо заметен на листьях капусты, плодах сливы, винограда. Мощность кутикулы, распределение в ней восков и кутина определяют химическую стойкость и проницаемость эпидермы для газов и растворов. В условиях засушливого климата у растений развивается более толстая кутикула. У растений, погруженных в воду, кутикула отсутствует. Клетки эпидермы имеют живой протопласт, обычно с хорошо развитой эндоплазматической сетью и аппаратом Гольджи. У большинства видов растений в цитоплазме присутствуют лейкопласты. У водных растений, папоротников, обитателей тенистых мест (гибискус) встречаются редкие хлоропласты. Эпидерма чаще всего состоит из одного слоя клеток. Редко встречается двух- или многослойная эпидерма, преимущественно у тропических растений, живущих в условиях непостоянной обеспеченности водой (бегонии, пеперомии, фикусы). Нижние слои многослойной эпидермы функционируют как водозапасающая ткань. У некоторых растений клеточные стенки могут пропитываться кремнеземом (хвощи, злаки, осоки) или содержать слизи (семена льна, айвы, подорожников).

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник