- 1.4.2.1 Анатомическое строение древесины хвойных пород

- 1.4.2.2 Анатомическое строение древесины лиственных пород

- 1.5 Строение и химический состав клетки древесины

- 1.5.1 Морфологическое строение клетки

- 1.5.2 Слои клеточной стенки и распределение компонентов древесины

- Составные части дерева и его строение

- Строение дерева и схема его питания

- Основные разрезы ствола

- Поперечный разрез ствола и его составные части

1.4.2.1 Анатомическое строение древесины хвойных пород

Основными анатомическими элементами древесины хвойных пород служат трахеиды (прозенхимные клетки, мертвые), составляющие до 90–95% ее объема. Это длинные клетки со стенками различной толщины.

Вторым анатомическим элементом являются паренхимные клетки, образующие живую ткань – паренхиму. Паренхимные клетки образуют сердцевинные лучи – ряды клеток, идущие горизонтально по радиусам ствола. Паренхима выполняет наряду с проводящей и запасающую функцию. В ее клетках хранятся резервные питательные вещества, содержатся экстрактивные вещества и минеральные.В древесине ряда хвойных пород паренхимные клетки образуют смоляные ходы – межклеточные, заполненные живицей (смолой). Различают вертикальные и горизонтальные смоляные каналы. Смолоносная система служит в дереве защитной системой, позволяющей переносить экстремальные условия обитания, обеспечивает защиту от повреждения дерева насекомыми и другими живыми организмами.

Клетки древесины сообщаются между собой через поры.

Поры – это неутолщенные участки клеточной стенки. Пора не является свободным отверстием, в ней имеется тонкая мембрана (первичная стенка и межклеточное вещество), пронизанная мельчайшими отверстиями.

1.4.2.2 Анатомическое строение древесины лиственных пород

Основными анатомическими элементами являются клетки либриформа – прозенхимные клетки. Они составляют 60–70% объема древесины (может колебаться от 25 до 75%).

Проводящими элементами в древесине лиственных пород служат тонкостенные широкополостные сосуды, составляющие 20–30% объема древесины. Чем больше объемная доля сосудов, тем меньше плотность древесины.

В процессе формирования ядровой древесины у некоторых пород (дуб) часть сосудов закупоривается тиллами.

Тиллы – это выросты паренхимных клеток, проникающие в полости сосудов через поры.

В древесине некоторых лиственных пород в небольшом числе содержатся трахеиды сосудистые и волокнистые.

Сосудистые трахеиды представляют собой переходную форму между ранними трахеидами хвойных пород и сосудами.

Волокнистые трахеиды похожи на поздние трахеиды хвойных и выполняют механическую функцию.

Живая ткань – паренхима, обеспечивающая запасающую и проводящую

функции, в древесине лиственных пород занимает больший объем (10% и выше), чем в древесине хвойных.[1]

1.5 Строение и химический состав клетки древесины

1.5.1 Морфологическое строение клетки

Клеточная стенка анатомических элементов древесины, волокон технической целлюлозы и других волокнистых полуфабрикатов имеет сложное строение, связанное с распределением в клеточной стенке высокомолекулярных химических компонентов.

Микроскопические исследования позволили установить строение клеточных стенок древесных волокон.

1.5.2 Слои клеточной стенки и распределение компонентов древесины

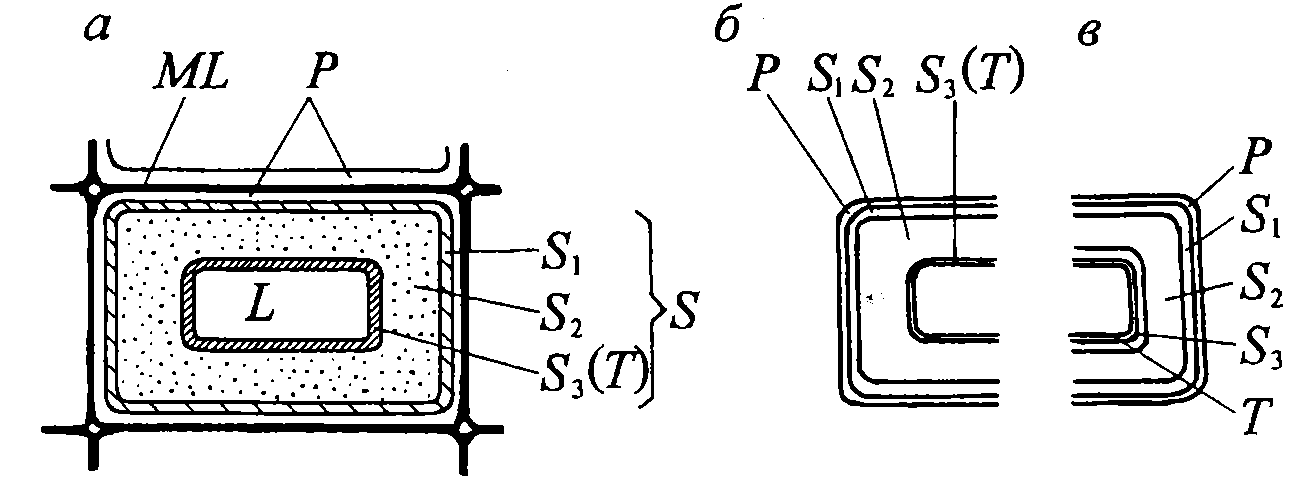

Клеточная стенка (оболочка клетки) состоит из нескольких слоев, отличающихся друг от друга строением, физическими свойствами и химическим составом. Подробнее всего изучено строение клеточной стенки трахеид (рисунок 1.3).

а – трахеиды (в древесной ткани); б – трахеиды и волокна либриформа;

в – паренхимной клетки.

Рисунок 1.3 – Поперечный разрез клеточной стенки

Клетки связываются между собой межклеточным веществом, или истинной срединной пластинкой ML. В период развития клетки межклеточное вещество состоит из пектиновых веществ; после одревеснения клеточной стенки основным ее компонентом становится лигнин.

Слой межклеточного вещества аморфен. Истинная срединная пластинка (межклеточное вещество) это самостоятельное образование, а не слой клеточной стенки. В местах контакта нескольких клеток (по углам клеток) находятся капиллярные пространства – межклетники.

Клеточная стенка состоит из двух основных структурных частей: первичной стенки Р и вторичной стенки S.

Первичная стенка – тонкий слой, являющийся в период увеличения поверхности клетки единственной оболочкой, заключающей в себя протопласт. Толщина первичной стенки 0,1–0,3 мкм. Этот слой состоит из целлюлозы, гемицеллюлоз, пектиновых веществ, белков и лигнина, откладывающегося в период одревеснения. Лигнин появляется сначала в первичной стенке в углах клетки, затем в межклеточном веществе и всей первичной стенке, после постепенно лигнифицируется вторичная стенка. Межклеточное вещество и первичные стенки двух смежных клеток тесно срастаются между собой, образуя срединную пластинку (сложную срединную пластинку Р + ML+ Р’).

В период утолщения клеточной стенки в результате деятельности протоплазмы образуется вторичная стенка, которая, по мнению Фрей-Висслинга, Москалева и др., состоит из трех слоев: наружного слоя S1, среднего слоя S2 и внутреннего слоя S3.

Толщина слоев в значительной степени зависит от древесной породы.

Распределение слоев клеточной стенки по массе оценивают в среднем следующим образом: Р – 7–14%; S1 – 5–11%; S2 – 73–84%; S3 – 3–4%.

Кроме этих слоев, в стенках клеток древесины хвойных пород имеется тонкий бородавчатый слой W (бородавчатая мембрана), выстилающий полость клетки (люмен) L. Доля слоя W примерно равна доле слоя S3. Слой состоит из наростов (бородавок), покрытых аморфной оболочкой.

Источник

Составные части дерева и его строение

Растущее дерево состоит из трех основных частей: корней, ствола и кроны.

Корни дерева всасывают воду из почвы вместе с растворенными в ней минеральными питательными веществами. Толстые корни разветвляются на более тонкие и капилляры, которые часто простираются в почве за пределы кроны (рис. 1).

Строение дерева и схема его питания

Ствол проводит воду и минеральные питательные вещества от корней к ветвям и листьям. Такое перемещение называют восходящим потоком сокодвижения.

Крона состоит из ветвей и листьев или хвои. Часть воды, поступившей от корневой системы, испаряется через листья. Остальная вода с растворенными в ней минеральными питательными веществами под воздействием солнечного света и тепла образует органические питательные вещества, необходимые для роста дерева. Листья усваивают из воздуха углекислый газ, распадающийся на углерод и кислород. Кислород выделяется в воздух, поэтому лиственные породы деревьев в городах называют «легкими города». Органические питательные вещества, образовавшиеся в листьях, по внутренней части коры, называемой лубом, поступают вниз и распространяются по всему дереву. Это так называемый нисходящий поток сокодвижения.

Ствол — это основная и наиболее ценная часть дерева, дающая 60. 90 % деловой древесины. Тонкую часть ствола называют вершиной, толстую — комлем. Строение ствола дерева, видимое невооруженным глазом, называют макроструктурой. Она хорошо видна на трех основных разрезах ствола.

Различают торцевой разрез, перпендикулярный продольной оси ствола (рис. 2), радиальный разрез, перпендикулярный торцевому разрезу и проходящий через сердцевину ствола; тангентальный разрез, проходящий по касательной к годовым слоям на некотором расстоянии от сердцевины.

Основные разрезы ствола

Строение и свойства, древесины неодинаковы по различным разрезам. На поперечном разрезе ствола различают кору, ее пробковый и лубяной слои, камбий; видна древесина, ее заболонь и ядро, где различны годовые слои, сердцевинные лучи и сердцевина (рис. 3).

Поперечный разрез ствола и его составные части

Сердцевина расположена в центре ствола дерева по всей его длине. Она имеет рыхлое строение, непрочна и подвержена быстрому загниванию. У хвойных пород диаметр сердцевины равен 3. 4 см, а у лиственных несколько больше. Ежегодно прирост древесины происходит на одно годовое кольцо, образуемое камбием под корой.

При росте дерева древесина сердцевины разрушается, поэтому диаметр ее по направлению к кроне по степенно увеличивается. У некоторых пород, например сосны, лиственницы, дуба, ясеня и кедра, часть древесины, расположенная ближе к сердцевине, имеет более темную окраску и пониженную влажность. Эту наиболее ценную часть древесины называют ядром, а остальную часть, расположенную в сторону коры, заболонью. Существуют породы, у которых отсутствует ядро, у них одинаковый цвет древесины по всему сечению.

Древесина ядра отличается прочностью, плотностью и твердостью, а также большой сопротивляемостью к загниванию, чём заболонь, которая состоит из молодых клеток, отличающихся меньшей плотностью древесины. Сокодвижение — перемещение воды с растворенными в ней питательными веществами — происходит по заболони. Толщина заболони зависит от породы дерева, его возраста и условий роста. Рост ядра с отмиранием клеток заболони превращается в древесину ядра.

У березы, бука, клена, осины и ольхи центр ствола имеет темную окраску, свидетельствующую о начальной стадии загнивания. Эту часть ствола называют ложным ядром.

Между заболонью и корой располагается тонкий слой живых клеток — камбий. В вегетационный период деление камбиальных клеток образует новые клетки древесины и коры. При этом дерево растет как в толщину, так и в длину. Кора состоит из наружного пробкового слоя и внутреннего лубяного .

Наружный слой защищает дерево от атмосферных влияний и механических повреждений, внутренний передает вниз по стволу органические питательные вещества, выработанные в листьях кроны.

У большинства хвойных пород в поперечном разрезе ствола различны годовые слои в виде концентрических, окружностей. Ежегодно при нормальном росте образуется один годовой слой. Его толщина (в направлении радиуса) у разных древесных пород различна. Ранняя древесина годового слоя сердцевины отличается от поздней древесины, находящейся ближе к коре. Это объясняется ростом ранней древесины годового слоя весной и в начале лета. В это время в почве мало влаги и клетки ранней древесины рыхлые и светлые, обеспечивающие сокодвижение. Поздняя древесина годового слоя растет в конце лета и осенью.

У лиственных пород клетки поздней древесины (годового слоя) состоят из опорных тканей, а у хвойных пород — из толстостенных трахеид, более темных по цвету и отличающихся плотностью и прочностью.

Ширина годовых слоев зависит от возраста дерева, от породы и условий роста. У молодых деревьев годовые слои обычно более широкие, кроме ивы, имеющей только узкие годовые слои. У сосны, растущей на севере, годовые слои более узкие, чем у сосны, растущей в южных широтах. Свойства древесины характеризует ширина годовых слоев. Хвойные породы с узкими годовыми слоями отличаются большей прочностью и смолистостью.

Сосна с узкими годовыми слоями красно-бурого цвета более ценна, чем с широкими годовыми слоями. Древесина хвойных пород, на торцевом разрезе которой в радиальном направлении в 1 см насчитывается не менее трех и не более 25 годичных слоев, считается лучшей. У лиственных древесных пород наоборот, чем шире годовые слои, тем плотнее, тверже и более прочная древесина. Это характерно для дуба, каштана, ильма, ясеня, вяза. У этих пород в весенний период независимо от климатических, почвенных и других условий образуется 2. 3 ряда крупной проводящей ткани (трахеид), а затем — поздняя древесина годового слоя, состоящая из механически прочных тканей.

У березы, бука, граба, клена, липы, ольхи, осины древесина не имеет ярко выраженных годовых слоев и ширина годового слоя не влияет на качество древесины.

Сердцевинные лучи располагаются в стволе в радиальном направлении. Различают первичные и вторичные лучи. Первичные сердцевинные лучи начинаются от сердцевины и доходят до коры, вторичные начинаются недалеко от сердцевины и продолжаются до коры. По сердцевинным лучам в горизонтальном направлении перемещаются вода, питательные вещества и воздух. На поперечном разрезе ствола крупные сердцевинные лучи различимы в виде блестящих полосок, на радиальном разрезе — в виде полосок или пятен, а на тангентальном разрезе — в виде точек или полосок. Древесина хорошо раскалывается по направлению сердцевинных лучей. Сердцевинные лучи встречаются у большинства древесных пород, но их размер, вид и количество зависят от породы и условий роста. У деревьев, выросших на солнце, больше сердцевинных лучей, чем у тех, что росли в тени.

Источник