- Что нужно знать о проводящей ткани — основные сведения

- Где находится проводящая ткань у растений

- Функции и роль проводящей ткани в жизни растений

- Строение и особенности ткани

- Примеры

- Строение ситовидных трубок растения

- Особенности транслокации по флоэме растения. Строение ситовидных трубок растения.

- Строение ситовидных трубок растения

- Строение ситовидных трубок растения

- Флоэма. Строение флоэмы. Функции флоэмы.

- Ситовидные трубки и клетки-спутницы

- Лубяная паренхима, лубяные волокна и склереиды

Что нужно знать о проводящей ткани — основные сведения

Проводящая ткань — это вид растительной ткани, осуществляющей транспортировку питательных растворов по растительному организму.

У большинства высших растений проводящая ткань представлена ситовидными трубками и сосудами, в стенках которых имеются сквозные отверстия и поры. Трубки и сосуды образуют разветвленную сеть, объединяющую все органы в одну систему. Примечание 1

Ботаники считают, что проводящая ткань возникла в результате выхода растений на сушу: оставшиеся в земле корни должны были каким-то образом передавать воду и минеральные соединения оказавшимся в воздушной среде стеблям и листьям.

Где находится проводящая ткань у растений

- в зонах проведения корней рядом с участками всасывания;

- во внутренних слоях стебля между первичной корой и сердцевиной;

- в жилках листовых пластин.

Благодаря такому расположению растительный организм не испытывает трудностей с передачей влаги и растворенных в ней минеральных солях от нижних частей к верхним. Кроме того, проводящие элементы позволяют выполнять обратную передачу органических веществ от листьев к стеблю, корням, цветкам.

Функции и роль проводящей ткани в жизни растений

Биологии известно два типа проводящей ткани растений:

- ксилема — многоклеточные полые сосуды из мертвых одревесневших клеток, по которым осуществляется восходящий ток;

- флоэма — вертикально расположенные трубки с похожими на сито поперечными перегородками, строение которых способствует осуществлению нисходящего тока.

Таким образом, в совокупности ксилема и флоэма способны проводить жидкие растворы от корней к листьям и в обратном направлении. А их общая основная функция состоит в транспортировке.

Оба вида ткани имеют запасающие структуры, где долгое время могут находиться питательные вещества и их растворы. Поэтому можно говорить и о запасающей функции проводящих растительных тканей.

Строение и особенности ткани

В строении ксилемы выделяют:

- трахеиды — древние структуры, образованные прозенхимными мертвыми клетками, способные принимать кольчатую, спиралевидную или пористую форму;

- сосуды — длинные трубки из соединенных между собой члеников, способные растягиваться для обеспечения тока раствора;

- древесинные волокна — образования из прочных клеток, обеспечивающие ксилеме механическую прочность;

- паренхимные клетки с одревесневшими оболочками.

Особенностью паренхимных клеток является способность формировать запасы, которые растение расходует в экстремальных и стрессовых ситуациях.

- ситовидные элементы — трубки, образованные множеством безъядерных члеников, имеющие ситовидные перегородки;

- сопровождающие клетки, расположенные на боковых стенках ситовидных трубок, контролирующие прохождение нуклеиновых кислот и АТФ;

- склеренхимные элементы — волокна, основной характеристикой которых является прочность, а главной функцией — обеспечение опоры;

- паренхимные элементы — проходы, по которым производится транспорт веществ из проводящей ткани в клетки других тканей растений.

Признаком устаревшей флоэмы является образование мозолистого тела: по мере старения ситовидные элементы заполняются каллозой и отмирают. Их место постепенно занимают молодые структуры.

Примеры

Примером сосуществования ксилемы и флоэмы являются жилки листа — сосудисто-волокнистые пучки, сформированные этими двумя видами ткани. Ксилема в жилке находится сверху. Флоэма — в нижней плоскости.

Если в жилке между ксилемой и флоэмой находится прослойка камбия, то жилку называют открытой. Если камбий между ними отсутствует, то жилку называют закрытой. В открытой жилке возможно образование новых элементов ксилемы и флоэмы. В закрытой этот процесс исключен.

Учитель непонятно объясняет предмет?

Источник

Строение ситовидных трубок растения

Особенности транслокации по флоэме растения. Строение ситовидных трубок растения.

Прежде чем рассматривать возможные механизмы транслокации по флоэме, полезно перечислить некоторые факты, которые не должны противоречить любой выдвигаемой гипотезе.

1. Количество транспортируемых флоэмой растворенных веществ очень велико. Подсчитано, например, что вниз по стволу крупного дерева за вегетационный период перемешается до 250 кг сахара.

2. Скорость транслокации высока, обычно 20—100 см/ч, а максимальное зарегистрированное значение превышало 600 см/ч.

3. Транспорт может осуществляться на очень большие расстояния. Эвкалипты достигают в высоту более 100 м. Листья этих деревьев располагаются главным образом у вершины, а значит, ассимиляты должны перемещаться вниз почти по всей длине ствола, а часто еще и на значительное расстояние по корням.

4. Относительная масса флоэмы невелика. Толщина слоя функционально активной флоэмы, расположенного по окружности древесного ствола, близка к толщине почтовой открытки. Флоэма образует самый внутренний слой коры (точнее — ее луба) одревесневших стеблей и корней, при этом более старые слои флоэмы растягиваются и отмирают по мере роста органов и увеличения их диаметра.

5. Флоэмный сок движется у цветковых растений по ситовидным трубкам, диаметр которых очень мал — не более 30 мкм (как у тончайшего человеческого волоса). Через примерно равные интервалы эти трубки разделены ситовидными пластинками со сквозными отверстиями еще меньшего диаметра. Чем меньше диаметры трубок и отверстий, тем больше сопротивление потоку жидкости и тем большая сила нужна для приведения ее в движение. Давление внутри ситовидных трубок велико.

6. Помимо ситовидных пластинок, ситовидные трубки обладают другими структурными особенностями, которые также должны приниматься во внимание.

Строение ситовидных трубок растения

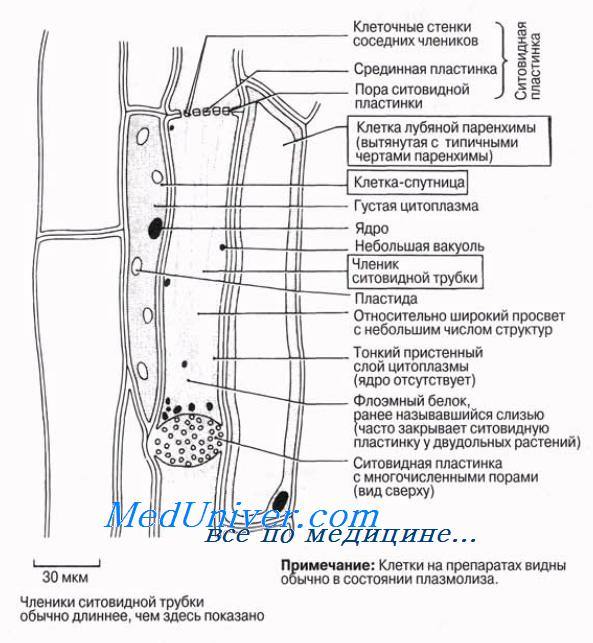

Строение флоэмы по данным световой микроскопии описано в статье. Эта ткань содержит проводящие трубки, называемые ситовидными, которые образованы клетками — члениками ситовидных трубок, — соединенными в ряд своими торцами. Членики отделены друг от друга торцевыми ситовидными пластинками с отверстиями, позволяющими жидкости перетекать из клетки в клетку1.

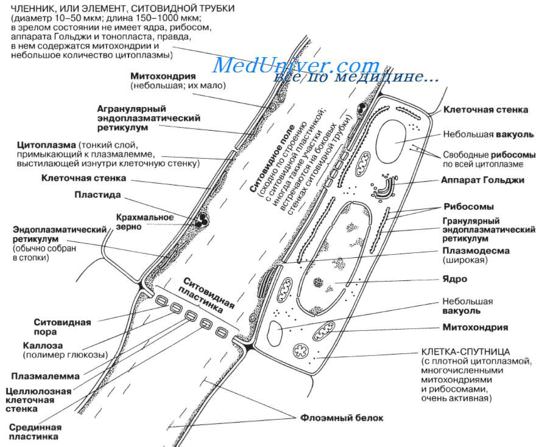

В отличие от сосудов ксилемы, представляющих собой мертвые полые трубки, по которым раствор течет, почти или вообще не встречая никаких препятствий, ситовидные трубки флоэмы являются живыми, и движение растворов по ним затруднено из-за наличия ситовидных пластинок и в меньшей степени из-за наличия цитоплазмы. На рисунке приведена электронная микрофотография зрелого членика ситовидной трубки, а на рисунке — схема с указанием всех основных деталей ситовидных элементов и примыкающих к ним клеток-спутниц.

В процессе развития ситовидного элемента из меристематической клетки ядро этой клетки дегенерирует, и перед нами оказывается неооычныи пример живой клетки, не имеющей ядра; в этом отношении она сходна с эритроцитом млекопитающего. Одновременно происходит множество других важных изменений, результаты которых схематически представлены на рисунке. Клеточная стенка на обоих «торцах» членика превращается в ситовидные пластинки. Здесь плазмодесмы, соединяющие между собой соседние цитопласты, сильно утолщаются, образуя тем самым многочисленные ситовидные поры, сквозь которые они проходят. Вид ситовидной пластинки с поверхности показан на рисунке. Конечный итог всех этих преобразований — формирование трубчатой структуры, выстланной тонким пристенным слоем живой цитоплазмы, окруженной плазмалеммой. Центральная часть ситовидной трубки занята как бы единой гигантской вакуолью, которая, впрочем, не отделена от цитоплазмы тонопластом.

К каждому членику прилегают одна или несколько клеток-спутниц, которые возникают из той же самой родительской клетки путем ее продольного деления. Клетки-спутницы имеют очень плотную цитоплазму с ядром, мелкими вакуолями и обычными клеточными органелла-ми. Судя по многочисленным митохондриям и рибосомам, метаболически клетки-спутницы весьма активны. В физиологическом отношении они очень тесно связаны с ситовидными элементами и совершенно необходимы для их жизнедеятельности: в случае гибели клеток-спутниц погибают и ситовидные элементы. У некоторых растений в ситовидных элементах образуется большое количество волокнистого белка, называемого флоэмным белком (Ф-белком). Иногда он образует крупные отложения, различимые в световом микроскопе. Раньше его функция вызывала много споров, но сейчас признано, что особой роли в транслокации он не играет.

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник

Строение ситовидных трубок растения

Флоэма. Строение флоэмы. Функции флоэмы.

Флоэма сходна с ксилемой в том отношении, что и в ней имеются трубчатые структуры, модифицированные в соответствии с их проводящей функцией. Однако эти трубки составлены из живых клеток, имеющих цитоплазму; механической функции они не несут. Во флоэме различают пять типов клеток: членики ситовидных трубок, клетки-спутницы, паренхимные клетки, волокна и склереиды.

Ситовидные трубки и клетки-спутницы

Ситовидные трубки — это длинные трубчатые структуры, по которым движутся в растении растворы органических веществ, главным образом растворы сахарозы. Они образуются путем соединения конец в конец клеток, которые называются члениками ситовидных трубок. В апикальной меристеме, где закладываются первичная флоэма и первичная ксилема (проводящие пучки), можно наблюдать развитие рядов этих клеток из прокамбиальных тяжей.

Первая возникающая флоэма, называемая протофлоэмой, появляется, так же как и протоксилема, в зоне роста и растяжения корня или стебля. По мере того как растут окружающие ее ткани, протофлоэма растягивается и значительная ее часть отмирает, т. е. перестает функционировать. Одновременно, однако, образуется новая флоэма. Эта флоэма, созревшая уже после того, как закончится растяжение, называется метафлоэмой.

Членики ситовидных трубок имеют весьма характерное строение. У них тонкие клеточные стенки, состоящие из целлюлозы и пектиновых веществ, и этим они напоминают паренхимные клетки, однако их ядра при созревании отмирают, а от цитоплазмы остается лишь тонкий слой, прижатый к клеточной стенке. Несмотря на отсутствие ядра, членики ситовидных трубок остаются живыми, но их существование зависит от примыкающих к ним клеток-спутниц, развивающихся из одной с ними меристематической клетки. Членик ситовидной трубки и его клетка-спутница составляют вместе одну функциональную единицу; у клетки-спутницы цитоплазма очень густая и отличается высокой активностью. Подробно строение этих клеток, выявленное при помощи электронного микроскопа, описано в нашей статье.

Характерной чертой ситовидных трубок является наличие ситовидных пластинок. Эта их особенность сразу же бросается в глаза при рассматривании в световом микроскопе. Ситовидная пластинка возникает в месте соединения торцевых стенок двух соседних члеников ситовидных трубок. Вначале через клеточные стенки проходят плазмодесмы, но затем их каналы расширяются, превращаясь в поры, так что торцевые стенки приобретают вид сита, через которое раствор перетекает из одного членика в другой. В ситовидной трубке ситовидные пластинки располагаются через определенные промежутки, соответствующие отдельным членикам этой грубки. Строение ситовидных трубок, клеток-спутниц и лубяной паренхимы, выявленное с помощью электронного микроскопа, показано на рисунке.

Вторичная флоэма, развивающаяся, как и вторичная ксилема, из пучкового камбия, по своему строению сходна с первичной флоэмой, отличаясь от нее лишь тем, что в ней видны тяжи одревесневших волокон и сердцевинные лучи паренхимы (гл. 22). Выражена, однако, вторичная флоэма не столь сильно, как вторичная ксилема, и к тому же она постоянно обновляется.

Лубяная паренхима, лубяные волокна и склереиды

Лубяная паренхима и лубяные волокна имеются только у двудольных, у однодольных они отсутствуют. По своему строению лубяная паренхима сходна с любой другой, но клетки ее обычно вытянуты. Во вторичной флоэме паренхима присутствует в виде сердцевинных лучей и вертикальных рядов, так же как и описанная выше древесинная паренхима. Функции у лубяной и древесинной паренхимы одинаковы.

Лубяные волокна ничем не отличаются от описанных выше волокон склеренхимы. Иногда они обнаруживаются и в первичной флоэме, но чаше их можно встретить во вторичной флоэме двудольных. Здесь эти клетки образуют вертикальные тяжи. Как известно, вторичная флоэма во время роста испытывает растяжение; возможно, что склеренхима помогает ей противостоять этому воздействию.

Склереиды во флоэме, особенно в более старой, встречаются достаточно часто.

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник