1.4 Определение показателей формы ствола и объема растущего дерева и определение объема растущего дерева

Ствол растущего дерева является качественно иным объектом таксации по сравнению с объемом срубленного дерева. Основной особенностью является то, что невозможно охарактеризовать форму древесного ствола растущего дерева. Для характеристики полнодревесности и формы ствола растущего дерева приемлемы методы составления объема ствола с объемом цилиндра.

В начале 19 века в практике лесного дела был введен коэффициент, получивший название видовое число.

Видовое число – это отношение объема дерева или его части к объему цилиндра, имеющего высоту, равную высоте дерева, и основание, равное площади сечения ствола, взятое на той или иной высоте в нижней части ствола.

Применение термина “видовое число” указывает на попытку охарактеризовать при его помощи вид дерева, его внешнюю форму и степень приближения этой формы к правильному стереометрическому телу – цилиндру. Видовое число, найденное для древесного ствола, действительно служит наглядным показателем его формы.

- старое (видовые числа, представляющие собой отношение объема ствола к объему цилиндра, имеющего со стволом одинаковые высоту и площадь основания)

- нормальное (отношение объема ствола к объему цилиндра, имеющего высоту, равную с высотой ствола и площадь поперечного сечения на одной десятой, на одной двадцатой или на трех десятых высоты ствола)

- абсолютное (если за основание цилиндра взять поперечное сечение у шейки ствола, то получим видовое число)

Источник

Особенности таксации растущих деревьев

Cпособы таксации срубленных деревьев не исключают возможность их применения для определения объема растущих деревьев. Однако эти способы не получили применения по следующим соображениям:

1. Измерить диаметры стволов растущих деревьев на различных высотах невозможно, а использование для этих целей сложных приборов (дендрометров) технически трудоемкая работа.

2. Поскольку нельзя измерить диаметры ствола на разных высотах, то и нельзя определить коэффициенты его формы и, как следствие, невозможно характеризовать форму ствола.

С учетом трудоемкости этих измерений были разработаны специальные методы таксации растущих деревьев. 3а основу этих методов положена теория средних величин, позволяющая при минимальном числе измерений достаточно точно определить объемы стволов растущих деревьев. Такими доступными измерению таксационными показателями являются диа- метр на высоте груди человека среднего роста, т. е. на расстоянии 1,3 м от шейки корня, и высота ствола.

Общеизвестно, что стволы деревьев, растущих в насаждении полнодревесны, в то время как деревья, растущие на просторе, характеризуются большой сбежистостью. Таким образом, при одинаковых диаметрах на высоте 1,3 м и высотах объемы отдельных деревьев различны и зависят от формы стволов.

Поскольку форму стволов растущих деревьев установить трудно, для определения их объемов в лесной таксации введено новое понятие — видовое число (показатель, характеризующий полнодревесность стволов).

В насаждении деревья по их размерам распределяются закономерно. Так, преобладающая часть деревьев имеет размеры и формы, близкие к показателям среднего дерева. Число деревьев, размеры которых больше и меньше размеров среднего дерева, по мере удаления от него уменьшается. Распределение деревьев по размерам характеризуется кривой нормального распределения.

При таксации совокупности отдельных деревьев выполняют следующие работы:

- выбор и клеймение деревьев у шейки корня и на высоте груди;

- обмер и перечет деревьев;

- определение общего объема (запаса).

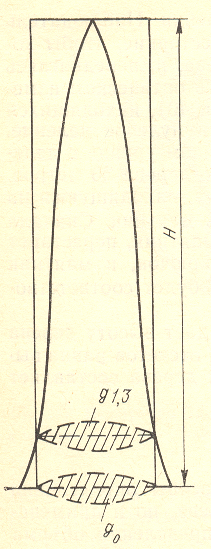

У отобранных деревьев мерной вилкой измеряют диаметры на высоте груди. Их высоту определяют глазомерно по ступеням высоты 2. 3 м (15, 17, 19 и т. д. или 15, 18, 21 и т. д.). Объемы деревьев определяют по массовым таблицам объемов с двумя входами по d и h. В них проводятся средние объемы деревьев в зависимости от породы, диаметра на высоте 1,3 м и высоты. Объем одного дерева каждой ступени толщины умножают на число таких стволов и получают запас ступени. Суммируя запас всех ступеней толщины, получают запас совокупности отдельных деревьев. ВИДОВОЕ ЧИСЛО Рассмотренные выше математические способы определения объема ствола требуют не только рубки дерева, но и применения сложных измерений и расчетов. Для определения объема ствола растущего дерева, кроме диаметра на высоте 1,3 м и высоты, используется особый показатель — видовое число, которое обозначается буквой f. В и д о в ы м ч и с л о м называется отношение объема ствола к объему цилиндра, высота которого равна высоте дерева, а площадь основания равна площади сечения дерева на высоте груди. Такой цилиндр называется равновеликим (рис. 1), т. е. f=Vcтв/Vцил

| Форма | Видовое число при высоте ствола, м | |||||||||

| 1,6 | 2,1 | 3,9 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |

| Пара болоид | 2,660 | 1,312 | 0,750 | 0,677 | 0,574 | 0,534 | 0,527 | 0,524 | 0,522 | 0,517 |

Источник

Задание 4. Таксация растущего дерева

Объем ствола растущего дерева можно определить по таблицам объемов стволов. На практике для нахождения объема отдельных стволов растущих деревьев чаще всего используют таблицы с двумя входами: по диаметру и высоте. Для определения объема ствола по этим таблицам нужно измерить диаметр на высоте груди и высоту ствола дерева . В таблице на пересечении граф, соответствующих измеренным диаметру и высоте, берут значение искомого объема,

Пример 8. Сосна имеет d1,3 = 29,8 см; h = 25,3 м. По таблице «Объемы древесных стволов по диаметру и высоте» (табл. 2.1 [1 ] Vв/к = 0,69 м 3 .

Объем ствола можно определить по формулам. Исходя из формулы старого видового числа (17), получим

Vв/к = g1,3 h f (21)

Эту формулу называют формулой для определения объема ствола растущего дерева.

Пример 9. Диаметр ствола сосны на высоте груди в коре d1,3= 29,8 см, высота h = 25,3 м, коэффициент формы q2 = 0,64. По таблицам М. E. Ткаченко находим видовое число f = 0,434.

Vв/к = 0,0697·25,3·0,434 = 0,76 м 3 .

Для приближенного определения объема ствола растущего дерева можно использовать формулы:

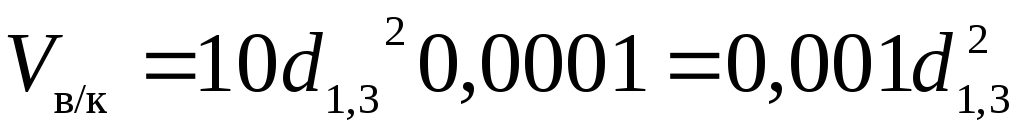

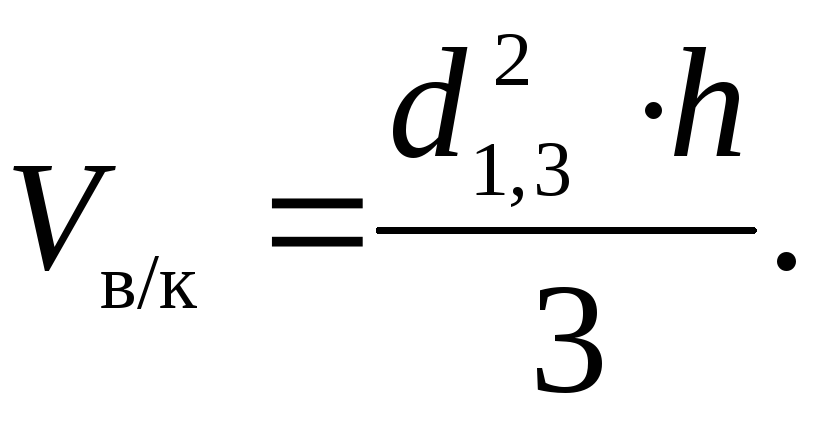

; (22)

(23)

В формуле Г. Денцина для стволов сосны с высотой, отличной от 30 м, и ели – 26 м вносят поправку ± 3% на 1 м высоты. При меньших высотах поправку берут со знаком «минус», при больших – со знаком «плюс».

В формуле Н.Н.Дементьева для стволов со значением коэффициента формы, отличным от q2= 0,65, вносят поправку ± 3% на каждое 0,05q2. При меньших коэффициентах формы поправку берут со знаком «минус», а при больших – со знаком «плюс».

Пример 10. Для сосны d1,3= 29,8 см, h = 25,3 м, q2 = 0,64; объемы по формуле Г. Денцина (ф. 22) равен:

Vв/к = 0,001·(29,8) 2 = 0,888;

с учетом поправки 100% – 14,1%= 85,9%;

Vв/к = 0,888 · 0,859 = 0,762 м 3 .

По формуле Н. Н. Дементьева (ф. 23) расчеты соответственно:

Vв/к = =(29,8) 2 · 25,3/3 = 0,749 м 3 .

После определения объема ствола растущего дерева по таблицам и формулам находят отклонения от объема, вычисленного по сложной формуле Губера (см. пример 1), приняв его за истинный. Результаты вычислений сводят в таблицу.

По результатам вычислений абсолютных и относительных отклонений делают заключение о точности определения объема ствола разными способами.

4.2. Таксация кроны дерева

Крона – одна из важнейших составных частей дерева. Она является фотосинтетическим аппаратом растения и без нее невозможно существование дерева как живого организма. Кроме этого, она несет оздоровительную, фильтрующую, регулирующую, поглощающую, защитную и другие функции, Декоративные свойства кроны с древнейших времен использовали в садово-парковом строительстве и озеленении.

При таксации кроны дерева определяют горизонтальную и вертикальную проекции, диаметры кроны на разной высоте, протяженность кроны, ее объем [3, 15, 16].

По форме крона совпадает с геометрическими телами вращения и может быть конусообразной, эллипсовидной, шарообразной, куполообразной и др.

Развитие кроны дерева, горизонтальное и вертикальное ее строение, форма зависят от условий роста дерева в лесу. Горизон-тальная проекция кроны может быть флагообразной, округлой и т.д.

К числу основных показателей форм крон, их габитуса можно отнести: поперечник или ширину крон dк, длину крон lк, высоту до наибольшей ширины кроны hdк .

Высота начала кроны hн.к. устанавливается высотомером при измерении общей высоты дерева h. Длина (протяженность) кроны lк определяется по формуле

По протяженности кроны деревья группируются в три класса с учетом отношения lк/h. Если это отношение более ½ (точка начала кроны расположена на высоте ½ и ниже) высоты ствола, то крону следует считать длинной, от ½ до ¼ – средней длины и менее ¼ (точка начала кроны расположена на ¾ и выше) высоты ствола – короткой. Диаметр горизонтальной проекции кроны dк определяется крономером или путем проектирования ее краев на горизонтальную поверхность, чаще в направлениях С – Ю и В – З с замером рулеткой расстояния и последующим вычислением среднего диаметра кроны. Для вычисления объема кроны также измеряют диаметры кроны на ¼, ½ и ¾ ее длины (lк), т.е. dк1, dк2, dк3. Эти измерения выполняют специальной палеткой В. П. Кавтунова в относительных показателях. Переход к абсолютным значениям диаметров выполняется путем перемножения их относительных величин на высоту дерева [6]. При расчетах в учебных целях dк1, dк2, dк3 вычисляют через пропорции исходя из диаметра кроны dк, м. Взаимосвязь размеров крон деревьев с высотами и диаметрами стволов на высоте груди при умеренных рекреационных нагрузках насаждений рассчитывается:

dк = m0+m1d+m2h+m3dh. (25)

А длины крон lк, в свою очередь, определяются

где m0, m1, m2,m3 и r0, r1, r2, r3 – параметры, зависящие от породы (табл.6); h – высота деревьев, м; d – диаметр стволов на высоте груди, см.

Источник