- 2. Таксационные показатели древесного ствола, единицы и точность измерения в лесной таксации.

- 3. Ошибки измерений и их характеристика (абсолютные, относительны, грубые, систематические, случайные).

- 4. Инструменты для определения диаметра и длины срубленного дерева, техника их применения.

- Особенности таксации растущих деревьев

- Глава 9 Таксационные показатели насаждений и их определение

2. Таксационные показатели древесного ствола, единицы и точность измерения в лесной таксации.

В зависимости от использования в производстве дерево делится на 3 части:

1) ствол, из которого получают деловые сортименты (пиловочник, рудничная стойка, балансы), дрова и отходы (кора от деловых сортиментов и вершинка)

2) крона, из которой получают дрова, отходы и сырье для переработки

3) пни и корни, из которых получают дрова, отходы и сырье для лесохимической переработки. Таксационные показатели древесного ствола:

3) диаметр или толщина ствола на высоте груди (D, d) – d0, d1/4, d1/2, d3/4 – см

4) площадь поперечного сечения ствола (G, g) — м², см²

5) объем ствола (V, v) — м³ (плотный и складочный)

6) показатели формы ствола (коэффициенты и классы формы) (Q, q0, q1, q2, q3) (q2/1, q3/1 — классы формы)

7) показатели полнодревесности ствола — видовое число (F, f)

10) товарная структура — % выхода деловой древесины от общего объема ствола (Т%).

Единицы учета и измерения:

1) при таксации отдельного дерева или его частей измеряют с точностью =

— площадь сечения — 0,0001 см² (м²)

— коэффициенты и классы формы — до 0,01

2) при таксации совокупности деревьев (древостоя) принята следующая точность измерений:

— диаметр по ступеням толщины с градацией в 2 и 4 см

— сумма площадей сечений — 0, 1 м²

3. Ошибки измерений и их характеристика (абсолютные, относительны, грубые, систематические, случайные).

Ошибки обозначаются ∆ (дельта):

— дельта d — ошибка диаметра

± дельта g = g измеренное – g истинное

Ошибки могут быть выражены в абсолютных и относительных величинах.

p ошибки объема = ± V изм. — V ист./ V ист. * 100%

Грубые ошибки зависят только от качества работы исполнителя.

Систематические ошибки возникают из-за неисправности инструментов, неверности таблиц, индивидуальных особенностей исполнителя.

Случайные ошибки неизбежны, они возникают при любых измерениях.

Среднее квадратическое отклонение σ (сигма)

Сигма = ± кв.корень из суммы х²/n-1

Ошибка среднеарифметической величины (m)

M = ± сигма/корень из n, n — число наблюдений

Необходимое число измерений (n)

4. Инструменты для определения диаметра и длины срубленного дерева, техника их применения.

Ошибка в длине, выраженная в %, вызывает такую же ошибку в объеме с тем же знаком. Диаметр стволов срубленных деревьев определяется с помощью мерной вилки. Деления на шкале могут быть нанесены через 0,1; 0,5; 1; 2; 4 см. диаметры измеряются на высоте 1,3 м от шейки корня или как среднее из 2х взаимно-перпендикулярных измерений, наибольшего и наименьшего.

d = С / пи, С — образующая длина (см)

в древостоях, где средняя толщина стволов составляет от 8 до 16 см, перечет производится по двухсантиметровым ступеням толщины. В древостоях, где средняя толщина деревьев более 16 см, перечет производят по четырехсантиметровым ступеням толщины.

Для определения диаметров сортиментов (круглых лесоматериалов) применяют мерную скобу. Длина скобы — 80 см, толщина — 1 см, ширина — 4 см. % ошибки в объеме в 2 раза больше % ошибки в диаметре.

Р (дельта V) = ± 2Р * дельта d

Источник

Особенности таксации растущих деревьев

Cпособы таксации срубленных деревьев не исключают возможность их применения для определения объема растущих деревьев. Однако эти способы не получили применения по следующим соображениям:

1. Измерить диаметры стволов растущих деревьев на различных высотах невозможно, а использование для этих целей сложных приборов (дендрометров) технически трудоемкая работа.

2. Поскольку нельзя измерить диаметры ствола на разных высотах, то и нельзя определить коэффициенты его формы и, как следствие, невозможно характеризовать форму ствола.

С учетом трудоемкости этих измерений были разработаны специальные методы таксации растущих деревьев. 3а основу этих методов положена теория средних величин, позволяющая при минимальном числе измерений достаточно точно определить объемы стволов растущих деревьев. Такими доступными измерению таксационными показателями являются диа- метр на высоте груди человека среднего роста, т. е. на расстоянии 1,3 м от шейки корня, и высота ствола.

Общеизвестно, что стволы деревьев, растущих в насаждении полнодревесны, в то время как деревья, растущие на просторе, характеризуются большой сбежистостью. Таким образом, при одинаковых диаметрах на высоте 1,3 м и высотах объемы отдельных деревьев различны и зависят от формы стволов.

Поскольку форму стволов растущих деревьев установить трудно, для определения их объемов в лесной таксации введено новое понятие — видовое число (показатель, характеризующий полнодревесность стволов).

В насаждении деревья по их размерам распределяются закономерно. Так, преобладающая часть деревьев имеет размеры и формы, близкие к показателям среднего дерева. Число деревьев, размеры которых больше и меньше размеров среднего дерева, по мере удаления от него уменьшается. Распределение деревьев по размерам характеризуется кривой нормального распределения.

При таксации совокупности отдельных деревьев выполняют следующие работы:

- выбор и клеймение деревьев у шейки корня и на высоте груди;

- обмер и перечет деревьев;

- определение общего объема (запаса).

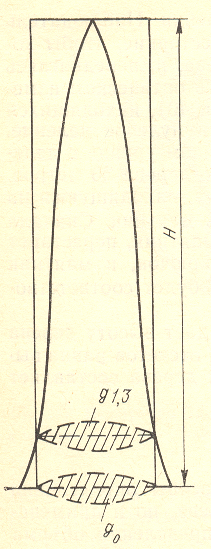

У отобранных деревьев мерной вилкой измеряют диаметры на высоте груди. Их высоту определяют глазомерно по ступеням высоты 2. 3 м (15, 17, 19 и т. д. или 15, 18, 21 и т. д.). Объемы деревьев определяют по массовым таблицам объемов с двумя входами по d и h. В них проводятся средние объемы деревьев в зависимости от породы, диаметра на высоте 1,3 м и высоты. Объем одного дерева каждой ступени толщины умножают на число таких стволов и получают запас ступени. Суммируя запас всех ступеней толщины, получают запас совокупности отдельных деревьев. ВИДОВОЕ ЧИСЛО Рассмотренные выше математические способы определения объема ствола требуют не только рубки дерева, но и применения сложных измерений и расчетов. Для определения объема ствола растущего дерева, кроме диаметра на высоте 1,3 м и высоты, используется особый показатель — видовое число, которое обозначается буквой f. В и д о в ы м ч и с л о м называется отношение объема ствола к объему цилиндра, высота которого равна высоте дерева, а площадь основания равна площади сечения дерева на высоте груди. Такой цилиндр называется равновеликим (рис. 1), т. е. f=Vcтв/Vцил

| Форма | Видовое число при высоте ствола, м | |||||||||

| 1,6 | 2,1 | 3,9 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |

| Пара болоид | 2,660 | 1,312 | 0,750 | 0,677 | 0,574 | 0,534 | 0,527 | 0,524 | 0,522 | 0,517 |

Источник

Глава 9 Таксационные показатели насаждений и их определение

Все лесные насаждения характеризуются определенными показателями – древесной породой, высотой, возрастом и т.д. С древних времен люди выделяли отдельные участки леса и давали им названия: хвойник, рамень, дубняк, бор, роща, мшара, урман и т.д. С течением времени прошла систематизация признаков лесных насаждений. Особенно нужной эта работа стала, когда начались систематические описания лесных участков и массивов, появились лесные карты. Этот период начался еще в средние века, получил развитие в конце XVIII – первой половине XIX века. Особенно острой стала необходимость установления таксационных показателей древостоев в связи с развитием торговли лесом со второй половины XIX века. Здесь потребовалось проводить лесоустройство и вести хозяйство в лесах.

Участки леса, даже находящиеся в непосредственной близости, могут существенно отличаться по породам, возрасту, высоте и т.д. В то же время многие участки леса, расположенные в разных частях лесного массива, могут иметь сходные или почти одинаковые признаки. Все это вынуждает сделать их классификацию. Поэтому при учете леса, а это главная задача лесной таксации, необходимо разделить его на однородные участки.

Участки леса, однородного по строению и заметно отличающегося от соседних (смежных) частей, принято называть насаждениями.

Основанием для выделения насаждений служит прежде всего различие в характере древостоя. Древостой – это совокупность деревьев, образующих более или менее однородный лесной участок.

Понятия «насаждение» и «древостой» хотя и близки между собой, но не аналогичны. Насаждением называют лесной участок, однородный не только по строению верхнего древесного полога, но и по характеру древесной, кустарниковой и травяной и моховой растительности, расположенной под пологом деревьев, Таким образом, с теоретической точки зрения понятие «насаждение» шире понятия «древостой». В то же время эти понятия часто употребляют как синонимы, особенно, особенно если есть полная ясность в отношении предмета обсуждения.

При разделении леса на отдельные лесные участки решающее значение придают строению верхнего полога, т.е. собственно древостоя. Если в отдельных частях однородного древостоя наблюдается разница в подросте, подлеске и напочвенном покрове, это еще не служит основанием для разделения его на несколько древостоев. Поэтому следует признать, В лесном хозяйстве и лесоустройстве при делении территории на что с практической точки зрения понятие «насаждение» почти равнозначно понятию «древостой», и их частое употребление как синонимов правомерно.

Для разделения многообразного лесного ландшафта на однородные части, или насаждения, необходимо располагать соответствующим методом. Основу его составляет система особых показателей, или таксационных признаков, при помощи которых для каждого насаждения или древостоя составляют таксационную характеристику, отражающую особенности строения леса, его хозяйственную и промышленную ценность.

К таксационным показателям относятся:

— происхождение насаждений: искусственное или естественное, семенное или порослевое;

— форма насаждений: простая (одноярусные насаждения, состоящие из одного полога) или сложная: многоярусные насаждения, кроны деревьев которых образуют несколько пологов;

— состав насаждений, отражающий соотношение древесных пород, образующих насаждение;

— бонитет насаждений – показатель природных условий произрастания данного насаждения;

— возраст насаждения и отдельных его частей (по породам, ярусам);

— средний диаметр деревьев, образующих насаждение в целом, а также отдельных его частей: ярусов, отдельных древесных пород;

— средняя высота насаждения в целом и отдельных древесных пород;

— полнота насаждения в целом и его отдельных частей – степень плотности стояния деревьев, образующих насаждение;

— запас, или количество древесины, на единице площади насаждения в целом и отдельных его частей: ярусов, древесных пород;

— класс товарности насаждения или его частей, характеризующий качественное состояние древесного запаса и его пригодность для выработки лесной продукции;

— элементы леса, представляющие собой древостой, однородный по высоте, возрасту и породе.

— тип леса и тип условий местопроизрастания – особый показатель, характеризующий естественноисторические условия произрастания данного насаждения;

По перечисленным признакам лесоводы делят лесные массивы на однородные участки, которые называются выделами. Делают это обычно в процессе лесоустройства, руководствуясь специальной инструкцией. Разделение лесных участков (кварталов) на выделы изучается в курсе лесоустройства. Научно-методической базой такого разделения леса на участки являются сведения о таксационных показателях насаждения, которые должен твердо знать каждый лесовод.

Сводная ведомость, включающая таксационные показатели, установленные для насаждения, называется таксационным описанием. Таксационное описание дает представление о характере леса, особенности его строения, имеющейся в нем древесине и ее производственной ценности. При наличии таксационного описания отпадает необходимость каждый раз при решении каких-нибудь хозяйственных вопросов осматривать леса в натуре. При разграничении леса на отдельные участки руководствуются различиями, обнаруживаемыми в таксационных показателях. Рассмотрим каждый из таксационных показателей подробно.

Источник