1.3. Метод «дерева целей»

Метод «дерева целей» — метод, основанный на принципе разделения общей цели системы управления на подцели, которые в свою очередь, делятся на цели нижележащих уровней. Данный метод играет важное значение при исследовании систем управления, так как деятельность организации сводится к достижению сформулированных целей. Необходимость использования данного метода обусловлена тем фактом, что «дерево целей» помогает получить устойчивую структуру целей, которая будет относительно стабильна на каком-то промежутке времени при происходящих изменениях.

Название «дерево целей» возникло потому, что процесс формирования целей напоминает собой перевернутое дерево. Ствол – это главная (генеральная) цель. Каждая ветвь, отходящая от ствола, — цель второго порядка. Ветвь, отходящая от главной ветви, — цель третьего порядка и т.д. На конечных уровнях дерева целей даются исчерпывающие ответы на вопросы о том, кто, что и в какие сроки должен сделать, чтобы проблема была решена.

В целеполагании всегда возникает задача: свести множество возникающих целей до минимума, из минимума выбрать главную – приоритетную, исключить из веера целей те из них, которые выступают как средство достижения других целей, а также те, которые не влияют на выбор альтернатив.

Термин «дерево целей» заимствован из математической дисциплины — топологии, изучающей свойства сложных геометрических фигур. Топология соприкасается с теорией графов.

Граф – геометрическая фигура. Дерево целей – это своего рода граф, все узлы которого соединяются друг с другом ребрами (дугами) особым образом. Узлы (вершины) – это целевые показатели, характеризующие желаемое развитие системного объекта, а ребра (дуги) – работы, которые должны быть выполнены для достижения вышестоящей цели.

Все целевые показатели в дереве упорядочиваются по уровням, т.е. дерево является иерархической структурой организации управленческого процесса.

Графовые структуры типа дерева целей широко применяются не только при исследовании систем управления, но и в других областях человеческой деятельности, связанных с необходимостью решения сложных проблем — прогнозирования, планирования национальной и региональной экономики, хозяйственного управления, при использовании теории решений, в задачах оценки качества товаров. Употребляемые при этом графовые структуры аналогичны дереву целей, хотя в зависимости от области применения они могут называться по-иному: «прогнозное дерево», «дерево релевантности», «дерево декомпозиции», «иерархическое дерево», «граф целей», «дерево решений».

Структуру типа дерева по степени детерминированности можно классифицировать следующим образом:

1) со строго детерминированными уровнями – показатели любого уровня связаны с показателями только соседних уровней;

2) со слабо детерминированными уровнями – показатели любого уровня связаны с показателями любых уровней;

3) с недетерминированными уровнями – на каждом уровне расположен только один показатель.

Первые два вида графов могут иметь свернутую и развернутую структуру. В развернутой структуре каждый показатель связан только с одним показателем вышележащего уровня.

С помощью дерева целей сложные цели иерархически расчленяются на элементы, причем цели становятся более конкретными по мере того, как ветвление продвигается вниз. При построении дерева целей должны соблюдаться:

1) соподчиненность, полнота, согласованность и непротиворечивость целей в дереве (это обеспечивается методикой его построения, основанной на последовательном развертывании основной цели на множество подцелей);

2) определенность, обеспечиваемая возможностью оценки достижения целей в количественной форме;

3) конкретность цели, то есть цели должны выражаться в конкретных показателях;

4) реальность, то есть имеющиеся средства и ресурсы должны быть достаточными для выполнения цели в определенные сроки;

5) комплексность, обеспечивающая единство научных, социальных, технических, экономических и производственных требований.

Цель должна излагаться однозначно, формулироваться набором ключевых слов в терминах событий.

Для того чтобы поставленная организацией цель была конкретизирована, целесообразно указывать также временной интервале достижения. С этой точки зрения цели бывают долгосрочными, среднесрочными, краткосрочными.

Долгосрочные цели предполагают их реализацию в течение длительного промежутка времени (пяти и более лет), среднесрочные (от года до пяти), краткосрочные (до года).

Долгосрочные цели более характерны для стратегического планирования, краткосрочные – для тактического, среднесрочные могут использоваться как при стратегическом, так и при тактическом планировании.

В условиях быстро изменяющихся ситуаций долгосрочной может считаться цель, поставленная на период в полгода, а краткосрочной – не превышающая месяца. С таким целеполаганием иногда приходится сталкиваться в банковской сфере.

В то же время в условиях малоизменяющихся, консервативных ситуаций сроки прогнозирования могут быть увеличены. Это относится, например, к прогнозированию динамики изменения глобальных процессов человеческом обществе.

Цели, которые ставит перед собой организация, охватывают основные аспекты ее деятельности. Так, в их число могут входить цели, характеризующие желаемое состояние организации в регионе:

— экономических показателей (доход, прибыль, рентабельность);

— успешности маркетинга (объемы продаж, доля рынка, уровень конкуренции);

— производства (ассортимент и объемы производимой продукции, развитие производственных мощностей и технологий, производительность, качество продукции);

— финансов (структура капитала, активы, выпуск акций, выплаты дивидендов);

— совершенствование продукции (изделие, отдельный модуль, отдельные характеристики, дизайн);

— организационных структур (дивизиональная структура, открытие нового филиала, финансово-промышленная группа);

— кадров (повышение профессионального уровня, стабильность коллектива);

— социальных условий (медицинское обслуживание, условия труда, условия отдыха).

Процесс формирования целей может идти в противоположном направлении – от целей менее высокого иерархического уровня к целям более высокого уровня. При таком подходе может быть использован метод составления аналитических обзоров, поскольку он может дать много целей более низких иерархических уровней, которые впоследствии обобщаются до более общего характера.

Для осуществления эффективного управления недостаточно лишь сформулировать цели, поставленные организацией при управлении объектом. Для того чтобы система управления была конструктивной, необходимы методы, позволяющие оценить степень достижения цели.

Все методы оценки целей делятся на количественные (непосредственная количественная оценка, метод средней точки, метод Черчмена – Акоффа, метод лотерей) и качественные.

Рассмотрим более подробно метод Черчмена – Акоффа. Данный метод используется при количественной оценке сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов и допускает корректировку оценок, даваемых экспертами. Предполагается, что оценки альтернативных вариантов есть неотрицательные числа Vi. Если альтернативный вариант Ц1 предпочтительнее альтернативного варианта Ц2, то V(Ц1) больше, чем V(Ц2), а оценка одновременной реализации альтернативных вариантов Ц1 и Ц2 оценивается как V(Ц1) + V(Ц2).

Все альтернативные варианты ранжируются по предпочтительности, и каждому из них эксперт присваивает количественные оценки в долях единицы. Далее эксперт сопоставляет по предпочтительности альтернативный вариант аi и сумму остальных альтернативных вариантов. Если он предпочтительнее, то и значение V(Ц1) должно быть больше суммарного значения остальных альтернативных вариантов, в противном случае наоборот. Если эти соотношения не выполняются, то оценки должны быть соответствующим образом скорректированы.

Если Ц1 менее предпочтителен, чем сумма остальных альтернативных вариантов, то он сравнивается с суммой остальных альтернативных вариантов, за исключением последнего. Если альтернативный вариант Ц1 на каком-то шаге оказался предпочтительнее суммы остальных альтернативных вариантов и для оценок это соотношение подтверждается, то Ц1 из дальнейших рассмотрений исключается.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока последовательно не будут рассмотрены все альтернативные варианты. При практическом применении в случае большого числа сравниваемых вариантов в метод вносятся коррективы, снижающие его трудоемкость. Например, сразу может определяться сумма наибольшего и числа альтернатив с отбрасыванием менее предпочтительных вариантов, которая меньше чем V(Ц1) и т.п.

Исходные положения оценки целей при использовании метода Черчмена – Акоффа:

— каждой цели Цi соответствует действительное неотрицательное число Vi, интерпретируемое как величина истинной важности цели Цi;

— если цель Цi важнее цели Цk, то Vi > Vk;

— если Цi и Цk равноценны, то Vi = Vk;

— если Vi и Vk соответствуют целям Цi и Цk , то Vi + Vk соответствует совокупности целей Цi + Цk;

— если Цi предпочтительнее Цk, а Цk предпочтительнее Цe, то совместный результат Цi и Цk предпочтительнее Цe;

— значимость общего результата Цi и Цk эквивалентна значимости общего результата Цk и Цi, то есть порядок представления результатов или их группировки не влияют на предпочтения;

— если общий результат Цk и Цi эквивалентны Цk, то Vi =0.

Блок схема применения метода Черчмена – Акоффа представлена на рисунке 1.10.

1. Имеется n целей: Ц1 , Ц2 , …, Цn. Эксперт определяет их относительную важность и осуществляет ранжирование.

2. Цели упорядочиваются в соответствии с их важностью в следующем порядке: Ц1 принимает максимальное значение, Цn принимает минимальное значение.

3. каждой Цi цели приписывается Vi оценка следующим образом: Vi принимает максимальное значение Vi (Vi = max Vi):

Источник

Метод «дерева целей» и его использование в практике управления

Метод “дерева целей” — метод, основанный на принципе разделения общей цели системы управления на подцели, которые, в свою очередь, делятся на цели нижележащих уровней. Данный метод играет важное значение при исследовании систем управления, так как деятельность организации сводится к достижению сформулированных целей. Необходимость использования данного метода обусловлена тем фактом, что “дерево целей” помогает получить устойчивую структуру целей, которая будет относительно стабильна на каком-то промежутке времени при происходящих изменениях.

“ Дерево целей” строится при помощи осуществления 2 операций:

— декомпозиции — это операция выделения компонентов;

— структуризации — это операция выделения связей между компонентами.

Процесс построения “дерева целей” разбит на следующие этапы:

4) уточнение формулировок подцелей (проверка независимости подцели);

5) оценка существенности подцелей;

6) проверка целей на осуществимость;

7) проверка элементарности подцелей;

8) построение дерева целей.

При построении “дерева целей” необходимо руководствоваться следующими правилами:

• каждая сформулированная цель должна иметь средства и ресурсы для ее обеспечения;

• при декомпозиции целей должно соблюдаться условие полноты редукции, т.е. количество подцелей каждой цели должно быть достаточным для ее достижения;

• декомпозиция каждой цели на подцели осуществляется по одному выбранному классификационному признаку;

• развитие отдельных ветвей дерева может заканчиваться на разных уровнях системы;

• вершины вышележащего уровня системы представляют собой цели для вершин нижележащих уровней;

• развитие “дерева целей” продолжается до тех пор, пока лицо, решающее проблему, не будет иметь в распоряжении все средства для достижения вышестоящей цели.

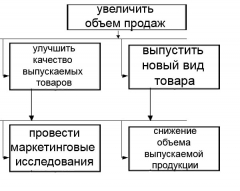

Этот метод широко применяется для прогнозирования возможных направлений развития науки, техники, технологий, а также для составления личных целей, профессиональных, целей любой компании. Дерево целей тесно увязывает между собой перспективные цели и конкретные задачи на каждом уровне иерархии. При этом цель высшего порядка соответствует вершине дерева, а ниже в несколько ярусов располагаются локальные цели (задачи), с помощью которых обеспечивается достижение целей верхнего уровня. Когда составлено дерево целей, можно просмотреть, к чему приведет та или иная цель. Например, цель «выпустить новый вид товара» может привести к снижению объема ранее выпускаемых товаров и, как следствие, к совершенно обратному результату – снижению прибыли. Именно дерево целей позволило это увидеть.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник