Типы леса и типы условий местпроизрастания

Типом леса следует называть совокупность насаждений, имеющих относительное сходство в составе древесных пород, динамике их роста и строения, в напочвенном покрове, рельефе занимаемой территории, в характере почвы и степени ее увлажнения. При разделении леса на типы, кроме собственно древостоя, обычно учитывают характер нижних ярусов растительности, состоящих из подроста, кустарников, трав, мхов и лишайников. Травянистую, моховую и лишайниковую растительность, покрывающую лесную почву, называют напочвенным покровом.

Напочвенный покров является одним из характерных показателей условий местопроизрастания. Кроме того, от мощности и характера напочвенного покрова в большой мере зависит успешность возобновления леса. Поэтому при таксационных работах необходимо дать общую характеристику напочвенного покрова, отметив в нем наиболее характерные, преобладающие растения.

Наименования типов леса, состоят из названия преобладающей древесной породы и преобладающего в напочвенном покрове растения: ельник-кисличник, ельник-долгомошник, сосняк лишайниковый и т.д. Напочвенный покров является лучшим показателем почвенных условий, чем в лесостепи и зоне смешанных лесов. Поэтому в северных, преимущественно хвойных, лесах такие типы леса, как сосняк лишайниковый, сосняк-черничник, сосняк-брусничник, сосняк сфагновый и др., выделить при таксации леса очень легко.

Изучение напочвенного покрова показывает, что многие растения встречаются лишь в определенных условиях среды. Например, лишайник свидетельствует о наличии сухих песчаных почв. Напочвенный покров характеризует древостой, его бонитет и полноту. Например, наличие кислицы в напочвенном покрове ельников является показателем I бонитета, сфагновый покров в сосновых насаждениях – показателем V бонитета и т.д. В высокополнотных насаждениях напочвенный покров очень редкий или отсутствует; в насаждениях средней полноты в соответствующих условиях местопроизрастания характерным покровом являются брусника, черника и др.; в напочвенном покрове низкополнотных насаждении встречаются растения-светолюбы: вейник, мятник, луговик и др.

Перечисленные в предыдущем абзаце характеристики определяют тип условий местопроизрастания, который классифицирует типы леса в зависимости от двух основных факторов: богатства и влажности почвы. Почвы делятся по степени их плодородия на четыре группы: бедные – боры (A), относительно бедные – субори (B), богатые – сложные субори (C), очень богатые – дубравы (D), а по влажности на шесть градаций: 0 – крайне сухие, 1 – сухие. 2 – свежие, 3 – влажные, 4 – сырые, 5 – болота. Соответственно этой классификации возможны 24 сочетания степени плодородия и влажности почвы. Каждый тип леса имеет свое условное обозначение, например лесные участки с крайне бедной почвой, но с влажностью, близкой к оптимальной (почва свежая), обозначаются В2, с относительно богатой и влажной почвой – С3.

Источник

Происхождение насаждений

Различают насаждения естественного и искусственного, а также семенного и порослевого происхождения. Большая часть лесной территории нашей страны покрыта естественными лесами, возникшими путем естественного возобновления без вмешательства человека. В России имеются, значительные площади лесов (около 22 млн. ra), созданных искусственным путем, при активном участии человека. Искусственные насаждения создаются посевом или посадкой. Созданные человеком насаждения называют лесными культурами. Сомкнувшиеся лесные культуры относятся к покрытой лесом площади, а несомкнувшиеся учитываются отдельно. В целом древостои искусственного происхождения отличаются большей однородностью по составу, форме, возрасту, более равномерным размещением деревьев по площади и более интенсивным ростом в молодости. К возрасту спелости и рубки рост и производительность естественных и искусственных древостоев выравниваются. Деревья размножаются как семенным, так и порослевым путем. Насаждения из хвойных пород обычно семенного происхождения. Насаждения из лиственных пород возникают не только семенным, но и порослевым путем. При таксации происхождение таких насаждений устанавливается по- преобладанию числа деревьев того или иного вида происхождения. Отличительным признаком деревьев порослевого происхождения является их групповое расположение и большая искривленность комлевой части ствола. В семенных насаждениях деревья более прямоствольны и имеют лучшее техническое качество древесины, что обеспечивает заготовку в них высококачественных и ценных сортиментов. Порослевые насаждения в молодом возрасте отличаются более интенсивным ростом, чем семенные. Однако они перестают расти значительно раньше. Поэтому деревья семенного происхождения более долговечны. Порослевые деревья более подвержены различным болезням (например, внутренней гнили) и значительно раньше идут в рубку. Как правило, общая продуктивность порослевых насаждений меньше, чем семенных, поэтому при таксации очень важно разделять насаждения по их происхождению, а для искусственных отмечать и способ их создания.

Форма насаждений

Вследствие различий в биологических свойствах древесных пород, условиях внешней среды и происхождении насаждений их древесная, кустарниковая и травянистая растительность располагается по ярусам или пологам. Самый верхний полог занимают деревья, которые в свою очередь могут располагаться в несколько ярусов. По характеру распределения деревьев по вертикали и судят о форме или структуре древостоя. Если деревья имеют примерно равную высоту, то такой древостой называется одноярусным или простым. Эти древостои имеют горизонтальную сомкнутость. Типичным примером простого одноярусного древостоя является древостой, состоящий из одного элемента леса. При разной высоте деревьев, когда кроны размещаются в несколько ярусов, древостои называют многоярусными или сложными. Одноярусные насаждения образуют светолюбивые породы, например сосна, лиственница. Теневыносливые породы (ель, пихта) часто образуют сложные, многоярусные насаждения. В этом случае в верхнем ярусе располагаются деревья старшего возраста, а во втором и всех последующих — более молодые. Сложные насаждения образуются также при совместном произрастании светолюбивых и теневыносливых пород. В этом случае светолюбивые породы (сосна, лиственница) располагаются в верхнем ярусе, а теневыносливые (ель, пихта) — в нижнем втором ярусе. Ярус, запас которого составляет наибольшую часть запаса насаждения, называется основным. Иногда к основному относят ярус с несколько меньшим запасом, но имеющим большее хозяйственное значение, Остальные ярусы называют второстепенными. Таксация сложных древостоев начинается с выделения отдельных ярусов. Основанием для этого служит различие в средней высоте и запасе отдельных деревьев, образующих древостой.

Источник

2 Категории типов лесов:

1. Основные леса– леса, которые формируются в естественных условиях и характеризуются преобладающей породой, соответствующей данным лесорастительным условиям (т.е. эти леса составляет та материнская порода, которая характерна для этой территории).

2. Временные леса– формир-ся на месте основных как результат смены пород, которая может произойти либо под влиянием естественных природных процессов (климатических явлений), или же под влиянием человека.

Типология Морозова была первым шагом к типологии лесов, в дальнейшем ее переработали и приблизили более к условиям, в частности, таежной зоны (Сукачев) и лесостепной и степной зоны (Погребняк). Сукачев переименовал осн. леса в коренные и врем. леса в производные.

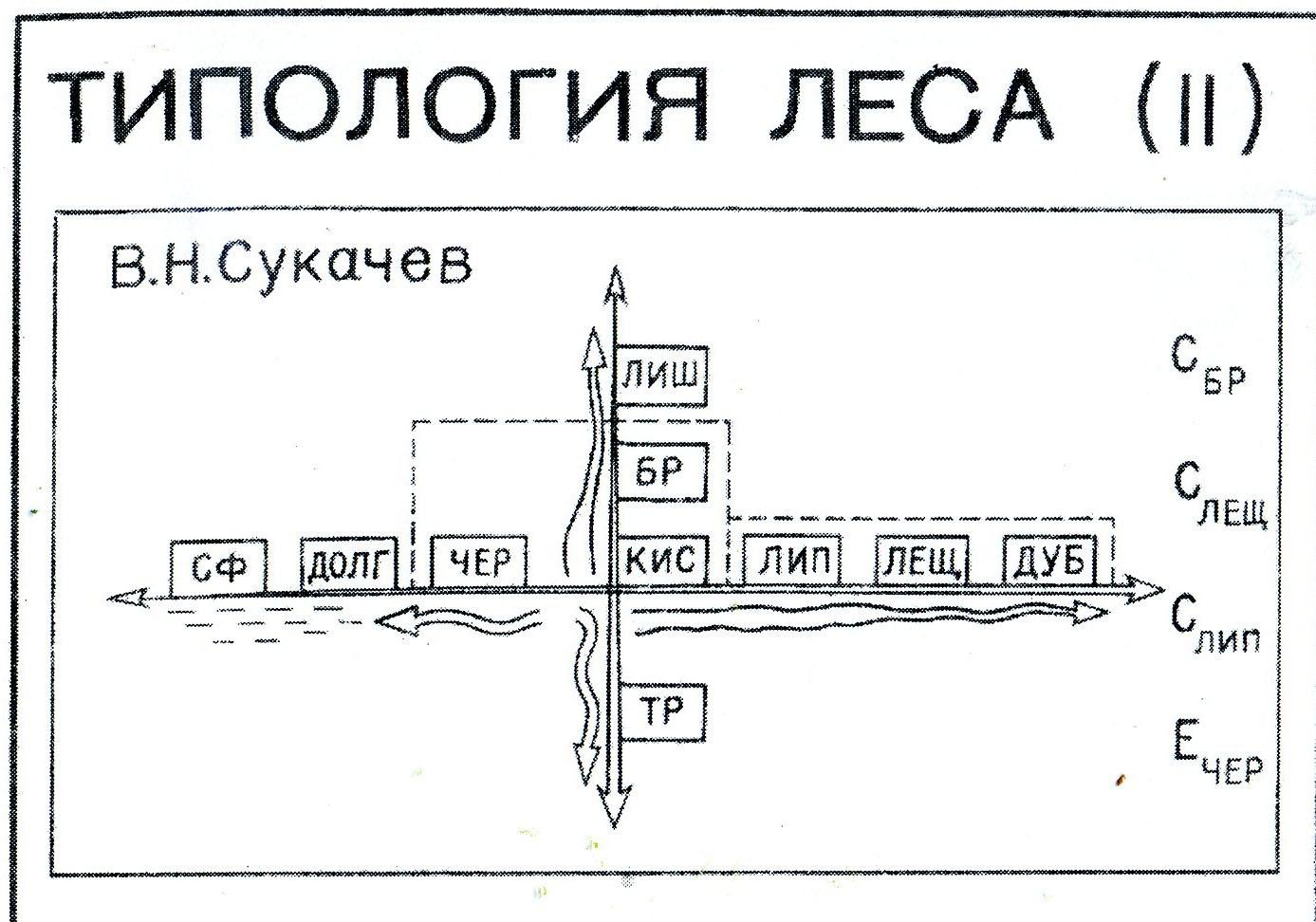

Типология В.Н.Сукачева. Разработал классификацию типов леса для таежной зоны. Тип леса по его типологии выделяется по растительному признаку. Использует он2 лесорастительных признака:

1.Преобладающая порода основного яруса древостоя.

2.Преобладающее растение других ярусов лесного насаждения, т.е. это может быть какая-либо порода во 2 ярусе древостоя, либо в подлеске, либо в жнп, т.е. рассматриваются более низкие слои насаждения.

В связи с этим, тип леса по Сукачеву имеет двойное название.

Сбр – сосняк брусничный.Это означает, что преобладающая порода в лесном насаждении – сосна, второе растение, преобладающее в более нижних ярусах – брусника, т.е. конкретно – в жнп.

Слещ – сосняк лещиновый.

Слип – сосняк липовый.

Ечер – ельник черничный.

Плюсы типологии:

1. Тип леса определяется глазомером.

2. В названии типа леса указывается преобладающие породы.

3. Классификация типов леса изображена в виде системы координат, что отражает связь с окр. средой, и взаимосвязи между соседними типами леса. Иначе говоря, отражает возможный переход одного типа леса в другой, или в обратную сторону (в результате климатических условий или под влиянием человека).

ОПИСАНИЕ РИС: По осям отложены вторые преобладающие растения в лесном насаждении. Отложены они в зависимости от направления изменения почвенно-климатических условий.

По оси у (вверх)увеличивается засушливость почвы, т.е. возрастает сухость. В связи с этим и меняются типы, в частности ж.н.покрова. Т.е. на самом верху, в самой засушливой зоне вторым преобладающим растением будут лишайники и постепенно увеличивая увлажнение будет сменяться брусникой и кислицей.

При движении по оси х влевоувеличивается увлажнение застойное (т.е. проточность уменьшается). Где проточность более или менее присутствует – там вторым преобладающим растением является черника (черничный лес), далее – долгомошниковые и самая высокая степень застойного увлажнения – сфагнум (лес, где преобладает мох сфагнум).

При движении по оси у внизувеличивается проточное увлажнение. Характеризуют эти условия леса, в которых преобладают в жнп разнообразные травы. Преобладающие породы он здесь не указывает, т.е. эта классификация создана для таежной зоны, там основных лесообразователей не так много: сосна, лиственница, кедр, ель, пихта.

При движении по оси х вправовозрастает плодородие почв (или богатство почв). Вторым растением, определяющим тип леса, будет в подлеске липа, преобладать лещина, и на сомой плодородной территории – дуб. Насаждение будет сосноводубовое, или лиственнодубовое. Как правило, ель с дубом не очень комфортно себя чувствуют. В зависимости от условий (в начале выделяют преобладающую породу в насаждении, затем смотрят какие условия и какого второе растение, преобладающее в нижних ярусах. И из этого исходит название типа леса). Типы лесов сходны по каким-то признакам.

Сукачев выделил группу типов лесов, на схеме они объединены пунктирной линией.

Он выделяет 2 группы типов лесов:

1. Группа зеленомошниковых лесов (лес черничный, кис и бр).

2. Группа сложных лесов (липа, лещина, дуб).

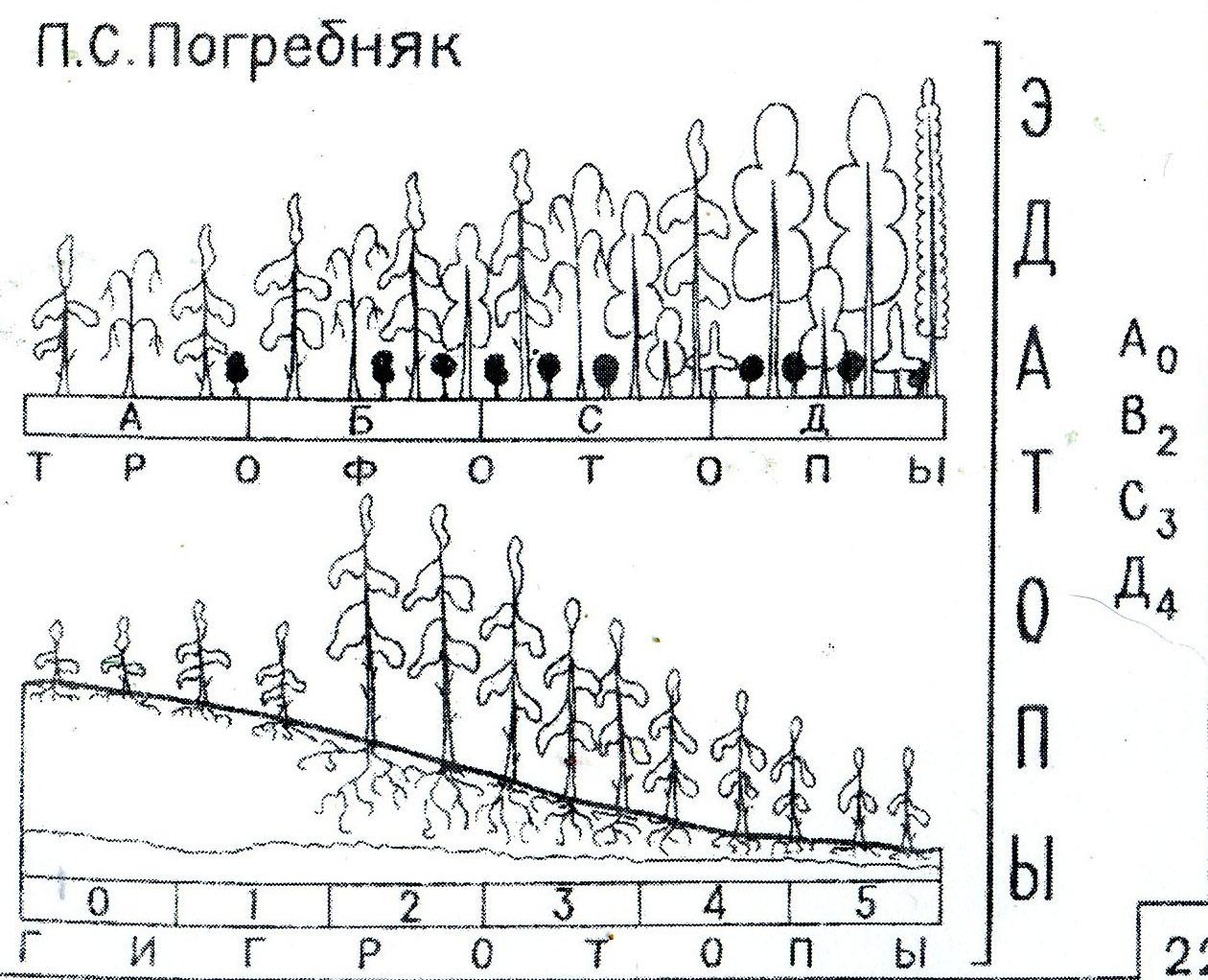

Типология П.С.Погребняка. Разработал типологию лесных участков для лесостепной и степной зон. В основе его классификации заложены2 показателя: богатство почвыи еевлажность.

В связи с этим, его типология больше отражает классификацию типов лесорастительных условий (а не классификацию типов леса), это основной недостаток его типологии.

Типология вся отражается в виде единых буквенно-цифровых знаков. Каждое обозначение дает четкую характеристику почвенных условий места произрастания.

Эта классификация очень сложная, т.к.для определения типа леса требуется закладка почвенного разреза, в отличие от типологии Сукачева, где определяется все глазомером.

Согласно делению показателей, он создал ряд трофотоповиряд гигротопов, т.е. рядпо богатству почвы и ряд по ее увлажнению.

Трофотопы– распределение участков по степени плодородия почвы. В зависимости от богатства почвы выделяют4 трофотопа,на бумаге их записывают в виде латинских букв:

А – бор, характеризуется бедными почвами;

В– сУборь, относительно бедные почвы;

С– сложная суборь, почва относительно богатая;

D– дубрава; почва очень высокого плодородия.

Гигротопы– распределение участков по степени влажности почвы. Выделяют6 гигротопов,обозначаются арабскими цифрами от 0 до 5:

0– очень сухие почвы;1 — сухие,2– свежие;3– влажные;4– сырые;5– заболоченные, или увлажненные.

Объединяя названия трофотопа и гигротопа, получаем понятие эдатоп. Эдатоп– общее название участка, которое характеризуется двумя показателями – трофотопом и гигротопом. В результате, тип леса записывается следующим образом: пишется название трофотопа и снизу индекс по увлажнению: А0– очень сухой бор.

Типология леса позволяет:

Определить посвенно-грунтовые условия, состав насаждения, продуктивность, возобновление, смену пород, защитные функции, горимость, кач-во древесины. Проектировать: лесные культуры ( искусств происхождение), способы рубок ухода, использование леса.

Источник