Типограф

Типограф – стволовый вредитель, поселяется в основном в нижней и средней частях еловых стволов. Другие хвойные породы повреждает редко. [5] Разможение двуполое. Развитие полное. В основной части ареала за год развивается одна, на юге ареала – две генерации. Зимуют в основном жуки. На юге на зимовку могут уходить личинки и куколки. [3]

Нажмите на фотографию для увеличения

Морфология

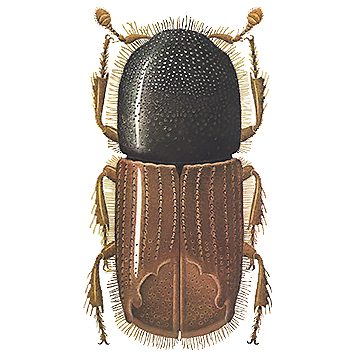

Имаго. Жук с длиной тела от 4,2 до 5,5 мм. Покровы коричневые, блестящие. Тело волосистое, короткоцилиндрическое.

Лоб грубозернистый, в нижней части присутствует крупный бугорок.

Булава усиков круглой формы.

Надкрылья покрыты глубокими точечными бороздками, которые уже, чем промежутки между ними. В задней половине – отлогая впадина (тачка). По ее краям с каждой стороны расположены по четыре зубца конусовидной формы. Утолщение на конце третьего по форме похоже на пуговку. Поверхность впадины матовая. [2]

Половой диморфизм Разнополые особи отличаются строением гениталий. Вторичные половые признаки не выражены. [1]

Яйцо полупрозрачное с тонкой оболочкой. [2]

Личинка безногая, белая или слегка желтоватая. Тело изогнуто серпообразно в брюшную сторону. На теле расположено большое количество мозолевидных подушечкообразных образований, которые служат опорой при передвижении. Голова сильно склеротизована. Цвет головы варьирует от коричневого до желтовато-бурого.

Первый членик груди, как правило, имеет на спине несколько небольших пластинкообразных роговых образований.

Второй и третий членики груди короткие с парой мозолевидных утолщений. С брюшной стороны каждый членик оборудован тремя молозевидными бугорочками.

По поверхности тела личинки разбросаны микроскопические мелкие шипики и волоски. [6]

Куколка короткая, плотная, сжатая. Крылья покрывают большую часть брюшка. Нижние крылья сильно выступают из-под верхних, при этом покрывают последнюю пару ног почти полностью. Усики почти прямые, выступают из головы под острым углом и достигают середины передних бедер. [6]

Фенология развития (в сутках)

Развитие

Имаго. Лет наблюдается в теплые солнечные дни, при достижении максимальной дневной температуры +20°C, а лесная подстилка прогревается до + 10°C.

На равнинах лет проходит интенсивно и заканчивается в течение недели. В холодную погоду сроки лета затягивается. После откладки яиц имаго проходят возобновительное питание в тех же местах, если древесина заселена мало, или под корой иных сваленных деревьев.

В зависимости от климата района обитания через 14 – 30 дней после первого лета может наблюдаться лет сестринского поколения, в котором участвуют 28 – 95% самок, заложивших основное поколение. Во время этого лета типограф заселяет деревья на корню.

В конце июля – августа наблюдается третий лет некоторых жуков. Поселения этих жуков образуют второе сестринское поколение. К этому же времени начинают летать и некоторые молодые жуки, текущего года отрождения. Совместно со старшими они закладывают смешанные поколения. Количество поселившихся жуков в это время не слишком велико, 20 – 35% от первого сестринского поколения и единичные молодые особи.

В еловых равнинных лесах южной части ареала типограф развивает за год два поколения. [2]

Жуки заселяют различные места. При поселении в затенённых и влажных участках под тонкой корой. А под толстой корой во всех условиях ходы типографа располагаются в толще коры и практически не отпечатываются на заболони.

На хорошо прогреваемых участках и под тонкой корой на заболони видны четкие отпечатки ходов.

Весной при низких температурах типограф заселяет древесину, располагающуюся на свету. Позднее происходит заселение лесоматериалов под пологом в легкой тени и растущих деревьев. В густой тени древесина типографом не заселяется.

Поселения типографа на стволе охватывают толстую и переходную зоны коры, но при массовом размножении жуки могут заселять и верхушки деревьев, и толстые ветки, и порубочные остатки. [2]

Период спаривания. Первым на дереве поселяется самец. Он прогрызает входной канал длиной 0,5 см и небольшую площадку под корой – брачную камеру. Через входной канал в брачную камеру проникают от двух до пяти самок. После оплодотворения каждая из них протачивает свой маточный ход.

Самец в это время находится в брачной камере. Он принимает от самок буровую муку и выбрасывает ее наружу, используя входное отверстие. Одновременно самец защищает поселение от проникновения других видов насекомых.

По обе стороны маточного хода самка выгрызает яйцевые камеры и откладывает в них до 60 штук яиц в каждый. При повторной кладке плодовитость уменьшается. В течение года каждая самка может отложить до 120 яиц.

Яйца располагаются друг от друга на некотором расстоянии, обычно меньшем, чем их диаметр. [2]

Яйцо. Длительность эмбрионального развития 10 – 14 дней. [3]

Личинка выходит из яйца и, питаясь древесной, прогрызает личиночные ходы. Они сравнительно небольшие, заполнены буровой мукой, к концу расширяются, образуя куколочную колыбельку. [2] Длительность развития 15 – 20 суток. [3]

Куколка. Длительность развития 10 – 14 суток. [3]

Имаго. В летнее время сестринское поколение развивается значительно быстрее основного весеннего. Молодые жуки отрождаются на 41 день после поселения на светлых участках, и на 61-й день в тени. В последнем случае они дополнительно питаются в местах отрождения. В конце сентября – октябре жуки уходят на зимовку в лесную подстилку, верхние слои почвы (не более 3 – 5 см), располагаясь вблизи дерева или бревна, которым они питались. Встречаются зимующие жуки под корой деревьев и на пнях.

Второе сестринское поколение к периоду зимовки обычно развивается до стадии личинки, куколки или молодого, свежеокрашенного жука. Однако зимой эти стадии обычно погибают.

Большая часть старых жуков отмирает к осени. Однако некоторые зимуют и ещё 1 – 2 раза откладывают яйца. [2]

Особенности развития

Размещение ходов зависит от положения дерева в момент заселения. На стоящем дереве входные каналы направлены косо вверх. Непосредственно под ним расположен маточный ход, который отходит вверх по стволу. Другие маточные ходы берут свое начало по бокам от брачной камеры и круто поворачивают по направлению к основанию ствола.

На лежащем дереве ходы направлены вдоль продольной оси ствола, по обе стороны от брачной камеры, в перпендикулярном направлении к входному каналу.

Маточные ходы не пересекают срезы ствола. Если жук приближается к срезу, он сразу чувствует уменьшение влажности, и поворачивает в сторону, не доходя 2 – 3 см до среза.

Длина маточных ходов – от 5 до 17 см, ширина 2, 5 – 3 мм. Буровой муки в них нет или очень мало. Часто несколько раз по длине хода в коре жуки проделывают отверстия, предназначенные для регуляции влажности и повторного оплодотворения. [2]

Морфологически близкие виды

По морфологии (внешнему виду) имаго к описываемому вредителю близок Короед двойник (Ips duplicatus). Основные отличия: впадина блестящая, ее поверхность не покрыта волосками; расстояния между первым и вторым зубцами больше, чем между прочими; второй и третий зубцы сидят на общем основании; третий зубец на конце не утолщен. [1]

Кроме того, часто встречаются Короед продолговатый (Ips subelongatus) и Короед шестизубый (Ips sexdentatas), также сходные по морфологии с Короедом типографом (Ips typographies). [1]

Географическое распространение

Типограф распространен по всей европейской части России, в Закавказье, Сибири, на дальнем Востоке в пределах ареалов разнообразных видов ели. Максимальная вредоносность вида отмечена в средней полосе европейской части, на Украине в районе Карпат. Кроме того, ареал вредителя охватывает Европу, Китай, Японию, Монголию. [2]

Вредоносность

Типограф – опасный вредитель еловых древостоев. Реже повреждается сосна, сибирские и европейские кедры и другие хвойные. Вредят имаго и личинки. Заселение происходит во всех случаях ослабления.

В результате жизнедеятельности вредителя деревья ещё больше ослабляются, заселяются вторичными вредителями и в итоге погибают.

Вспышки массового размножения короеда типографа на ели носят катастрофический характер и приводя к полной гибели огромных лесных массивов. [3]

Пестициды

В личных подсобных хозяйствах:

Источник

«Остановить вредителя практически невозможно». Что за жук — уссурийский полиграф, выгрызающий пермские леса

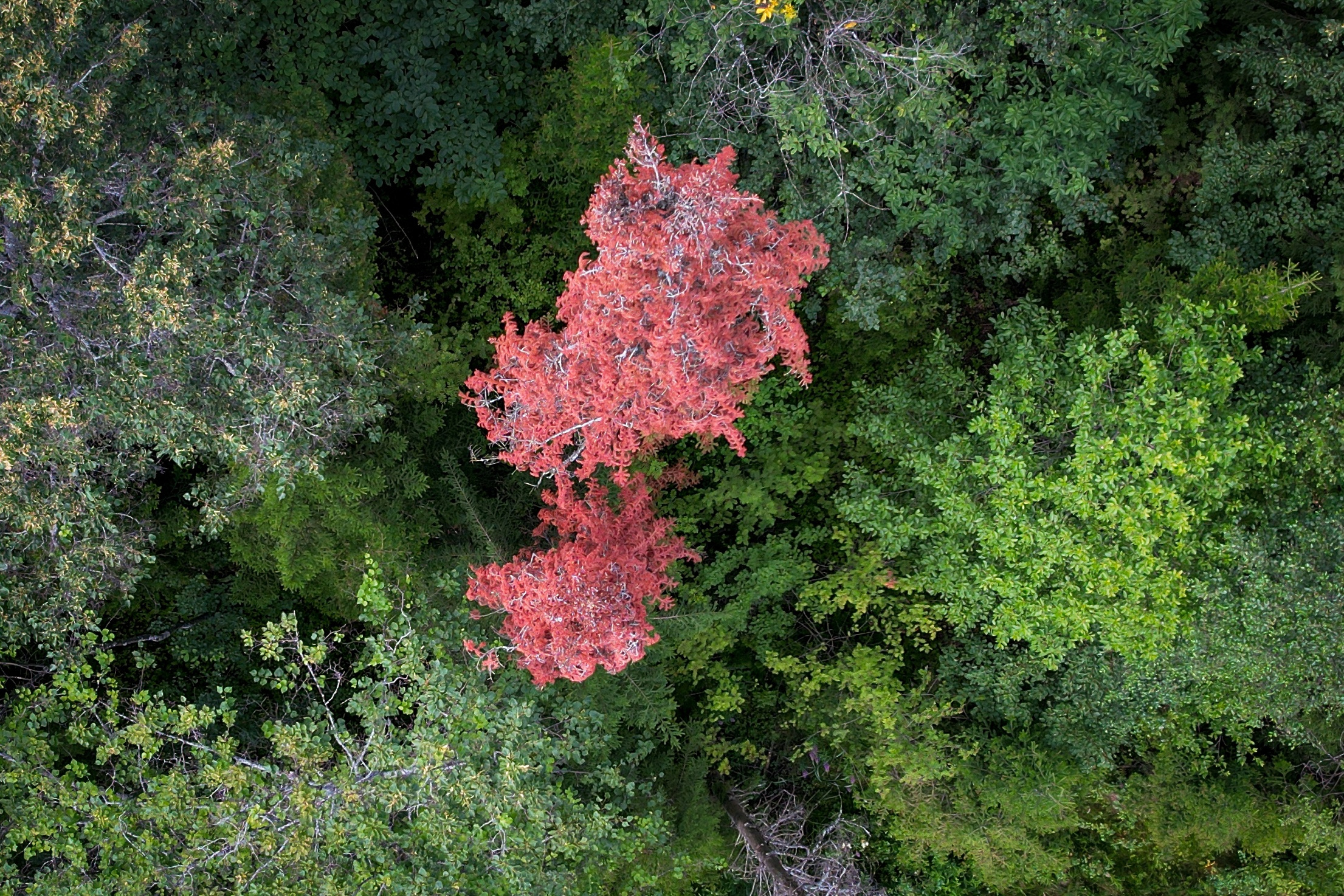

В Пермском крае обнаружили жука-короеда под названием «уссурийский полиграф». Он повреждает деревья, из-за чего пихты и ели в Пермском районе и Добрянском округе массово краснеют и засыхают от повреждений. Мы собрали информацию, что это за жук, откуда он появился, а также о том, как он вредит.

По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, уссурийский полиграф является жуком-короедом небольших размеров до 2,5 или 3,3 миллиметра. Жучки и личинки прогрызают ходы под корой ослабленных или усыхающих деревьев. Вместе с вредителем распространяется и фитопатогенный гриб, который дополнительно ослабляет дерево. Жучок поражает сибирскую пихту. В результате повреждения в стволовой части возникают многочисленные смоляные натеки, окраска хвои изменяется на красный цвет.

Жучок не является типичным для Пермского края паразитом, естественным ареалом распространения этого вредителя является Дальний Восток, Северный Китай, Корея, сообщают в Минприроды Пермского края.

«Дерево усыхает в течение 2–4 лет после первого массового нападения жуков, сопровождаемого проникновением симбионтных офиостомовых грибов», — консультирует на сайте ведомства Североморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

— На территории Пермского и Добрянского районов зафиксировано два очага уссурийского полиграфа на общей площади 3,8 га, — опубликовало информацию Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. — В целях предотвращения его распространения по данным очагам установлены карантинные фитосанитарные зоны общей площадью 1,7 тысячи гектаров.

О такой площади фитосанитарных зон сообщали в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю еще 11 июля. На вопрос корреспондента 59.RU о том, как изменилась площадь с тех пор, в Министерстве природных ресурсов Пермского края ответили, что «на сегодняшний момент увеличения площади не наблюдается».

— Согласно установленным требованиям, с данной территории допускается вывозка древесины пихты только в окоренном виде при наличии карантинного сертификата, — сообщает в опубликованном комментарии Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. — Кора и порубочные остатки от пихты обязаны сжигаться на месте.

При этом, по информации центра защиты леса Пермского края, опубликованной на сайте ведомства: «Характер, маршруты распространения вредителя и степень повреждения древостоев указывают на то, что распространение вредителя началось в городских лесах Перми, где древостои пихты повреждены в наибольшей степени, далее по транспортным коридорам вредитель распространился на земли лесного фонда в Добрянском, Пермском лесничествах».

Большой очаг распространения уссурийского полиграфа фиксировался в 2003 году в Кемеровской области.

«С 2003 по 2009 год уссурийский полиграф «съел» около 30–40 тысяч гектаров хвойного леса в Кемеровской области, в 2009 году он как массовый вредитель был замечен в Красноярском крае», — писали ученые сибирского отделения Российской академии наук.

Около пяти лет назад ученые предупреждали о риске распространения жука-паразита.

«Бороться с ним сейчас уже невозможно, но необходимо каким-то образом замедлить дальнейшее распространение, — заявлял в 2017 году кандидат биологических наук Юрий Баранчиков в издании «Наука Сибири». — Существует очень большой риск завоза полиграфа в другие регионы, потому что на севере пихтовых лесов Красноярского края, где сейчас наблюдается вспышка сибирского шелкопряда, реализуется проект по массовой вырубке и утилизации погубленных лесов. Уже вырублено более 500 тысяч кубических метров древесины. Скорее всего, их повезут по железной дороге через зараженные уссурийским полиграфом леса, а лёт у этого жука с мая по июль включительно. Куда эти вновь заселенные бревна потом попадут, большой вопрос».

При этом жучки активно размножаются и распространяются.

— С квадратного дециметра одного зараженного ствола выходит до 90 жуков. Средней величины пихта дает 40–50 тысяч особей уссурийского полиграфа, — писали ученые сибирского отделения Российской академии наук. — Когда вспышка уже началась, остановить распространение этого вредителя практически невозможно. Однако на самых начальных этапах еще вполне можно принять действенные меры.

Как сообщило Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, по информации на 26 июля, «на выявленных участках организуется проведение лесопатологических обследований и назначение возможных мероприятий, санитарных рубок».

Ранее мы писали про клещей и куда их сдавать при обнаружении.

Источник