- Ветвление.

- Дихотомическое ветвление

- При моноподиальном ветвлении

- При симподиальном ветвлении

- Формирование кроны.

- Выводы:

- 39 Ответ. Внутреннее строение древесного стебля в связи с его функциями: кора, камбий, древесина, сердцевина

- 3. Ветвление побега

- Типы ветвления стеблей

- Функции и строение побегов

- Ветвление стеблей и его типы

Ветвление.

При распускании верхушечной почки формируется главный побег, а из боковых почек развиваются боковые побеги. У кустарников главный ствол не выражен и ветвление начинается у самой земли (малина, сирень, жасмин). У древесных растений в результате ветвления надземной части образуется крона. В процессе эволюции высших растений выработались следующие основные способы ветвления: дихотомическое (вильчатое), моноподиальное, симподиальное.

Дихотомическое ветвление

самое простое. При этом ветвлении конус нарастания раздваивается, в результате чего от верхушки образуется два побега, каждый из которых дает еще 2 и т. д. Такое ветвление сохранилось у древних и примитивных форм высших растений — плаунов и некоторых других папоротникообразных.

При моноподиальном ветвлении

имеет место длительный неограниченный верхушечный рост главной оси первого порядка — моноподия, от которого отходят более короткие боковые оси второго и последующего порядков. Это ветвление свойственно многим голосеменным (ель, пихта, кипарис). Их ствол представляет собой ствол одного порядка.

При симподиальном ветвлении

главная ось рано прекращает свой рост, но под ее верхушкой трогается в рост боковая почка. Выросший из нее побег как бы продолжает ось первого порядка. Этот побег в свою очередь также прекращает верхушечный рост, и тогда начинает расти его боковая почка, из которой возникает ось третьего порядка и т. д. Такое ветвление характерно для большинства деревьев, кустарников и трав. В эволюционном отношении это ветвление является наиболее поздним.

Формирование кроны.

Зная, за счет чего растут стебли в длину, как происходит ветвление, человек может управлять их ростом и развитием. В садах, парках ежегодно делают обрезку деревьев и кустарников для формирования густой кроны, увеличения продуктивности культурных растений. Благодаря обрезке части побегов (уродливые, мешающие другим ветвям) улучшается снабжение плодоносных побегов водой и минеральными веществами, с большей пользой расходуются синтезируемые в листьях органические вещества, отчего улучшается рост и развитие растений. Подрезая побеги, искусные садоводы придают деревьям и кустарникам причудливые , красивые формы. От формы кроны зависят долголетие деревьев, урожайность и качество плодов.

Выводы:

1. Стебель — центральная ось побега, несущая на себе листья и почки. 2. Рост стеблей в длину осуществляется за счет деления клеток конуса нарастания. 3. Ветвление — важное приспособление растительного организма к выполнению функции фотосинтеза. 4. Зная особенности роста и развитие стеблей, человек может управлять ростом растений.

39 Ответ. Внутреннее строение древесного стебля в связи с его функциями: кора, камбий, древесина, сердцевина

Анатомическое строение стебля соответствует выполняемым им функциям и имеет ряд особенностей.

Клетки плотно прилегают друг к другу. Кожица и пробка защищают внутренние слои от иссушения, проникновения внутрь стебля пыли и микроорганизмов. Через устьица кожицы и чечевички пробки происходит газообмен.

б) пробка (с конца первого лета)

Фотосинтез. Живые клетки коры.

Клетки имеют толстые, прочные стенки. Придают стеблю гибкость и прочность.

Клетки удлиненной формы с поперечными перегородками, в которых имеются мелкие отверстия. По ним передвигаются растворы органических веществ из листьев к корням, цветкам, плодам.

Длинные узкие клетки с тонкими оболочками, способные к делению. Благодаря делению и росту клеток камбия стебель утолщается.

Клетки с толстыми оболочками. Придают стеблю твердость, прочность.

Клетки с толстыми боковыми стенками, поперечные перегородки у которых разрушились, образуют длинные сосуды (трахеиды). По ним осуществляется восходящий ток воды с минеральными веществами.

Отложение запасов и передвижение веществ в поперечном направлении. Они начинаются от сердцевины и проходят в радиальном направлении через древесину и луб.

Крупные клетки с тонкими оболочками. В них откладываются в запас питательные вещества.

Источник

3. Ветвление побега

Дихотомическое, или вильчатое ветвление. При этом типе ветвления рост побега обеспечивается двумя инициалями верхушечной меристемы, растущими в одинаковом темпе под углом в разные стороны. В результате верхушка вильчато раздваивается, образуя две одинаковые оси второго порядка. В свою очередь эти оси раздваиваются, образуя оси третьего порядка и т.д. Это наиболее древний, исходный тип ветвления. Встречается у водорослей, мхов, плаунов, многих папоротников и у некоторых голосеменных (гинкго двулопастный).

Моноподиалъное ветвление. При этом способе верхушечная почка главной оси растет из года в год, иногда в течение всей жизни. От главной оси – моноподия (результат работы одной меристемы), имеющего неограниченный верхушечный рост, благодаря деятельности пазушных почек отходят боковые оси второго порядка которые никогда не обгоняют ось первого порядка, дающие оси третьего порядка и т.д., которые также являются моноподиями. Моноподиально ветвятся многие голосеменные (ель, лиственница, сосна, пихта), хвощи, некоторые пальмы, некоторые покрытосеменные (дуб, бук, ясень, ольха, осина, подорожник, вербейник обыкновенный, колокольчики и др.).

Иногда, например, при отмирании верхушечной почки у голосеменных растений (при спиливании, поломки верхушки), моноподиальное ветвление нарушается (часто наблюдается у елей), в результате чего у них образуется несколько верхушек.

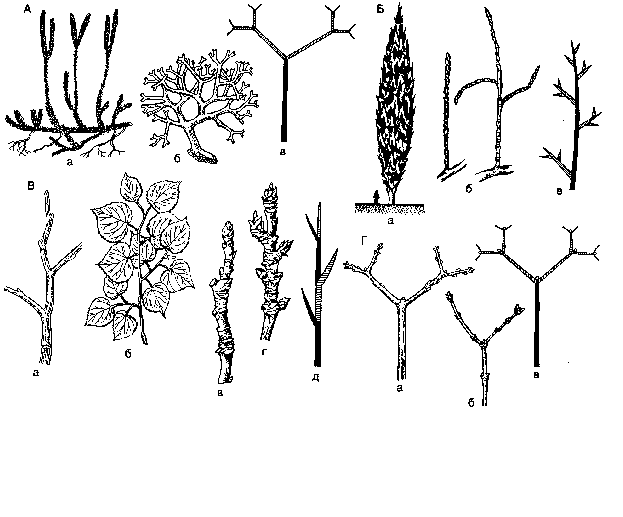

Рис. 6.5. Типы ветвления побегов.

А – дихотомическое: а – плауна, б – водорослидиктиоты, в – схема;

Б – моноподиальное: а – кипариса, б –бука европейского, в – схема;

В – симподиальное: а – черемухи, б –липы, в –груши, г –сливы, д – схема;

Г – ложнодихотомическое: а – клена татарского, б –сирени, в – схема.

Симподиалъное ветвление. Возникает из моноподиалъного, при этом верхушечная почка главной оси на определенном этапе отмирает, но начинается усиленное развитие ближайшей боковой почки, в результате чего образуется боковой побег, который замещает побег, прекративший рост (т.е. принимает его направление и внешний вид). Затем верхушечный рост этого побега останавливается и он замещается побегом следующего порядка возникшего из ближайшей боковой почки (которая становится верхушечной). Возникающая при этом ось представляет собой симподий, т.е. результат работы ряда меристем. Встречается у большинства покрытосеменных, как древесных (груша, липа, береза, ива, черемуха, орешник и др.), так и травянистых (купена, медуница, земляника, копытень, живучка и др.) растений.

У большинства покрытосеменных растений моноподиалъный и симподиальный типы ветвления комбинируются. Моноподиально ветвящиеся побеги обеспечивают рост, а симподиально ветвящиеся дают цветки и плоды (яблоня, картофель, баклажан и др.).

Ложнодихотомическое ветвление. Является частным случаем симподиалъного. У деревьев и кустарников с супротивными листьями и почками (сирень, бузина, конский каштан, свидина и др.) часто после отмирания верхушки годичного побега вырастают два супротивных побега замещения из нижележащих боковых почек. Они образуют развилку над отмершей верхушкой, создавая впечатление дихотомического ветвления.

Источник

Типы ветвления стеблей

Ветвление – это способ увеличения надземной массы растительного организма, а также площади его поверхности.

Функции и строение побегов

Побег – это надземная часть растения.

В филогенезе побег возник как приспособление к наземному образу жизни в результате видоизменения талломов риниофитов. Возникновение побегов стало одним из крупнейших ароморфозов в истории развития растительного мира. Благодаря плоской форме листьев резко возрастает поверхность фотосинтеза и увеличивается поверхность транспирации. Все это способствовало развитию настоящих корней, как совершенных органов поглощения воды и минеральных солей.

На побеге выделяют несколько составных частей:

- почку (зачаточный побег),

- лист (плоский фотосинтетический орган, а также орган газообмена),

- пазухи листа (углы между стеблем и листом),

- междоузлье (или участок стебля между двумя листами),

- корневую шейку или место перехода корня в стебель.

В зависимости от исполняемых функций выделяют вегетативные и генеративные побеги. Вегетативные побеги отвечают за процесс бесполого размножения, генеративные побеги несут на себе цветы и плоды, которые являются органами полового размножения. Также вегетативные побеги осуществляют функцию воздушного питания растительного организма.

К другим функциям побега относят фотосинтез. Для поглощения углекислого газа (его концентрация в воздухе составляет не более 0,03 %) и для того, чтобы обеспечить процесс улавливания лучей растительному организму необходима большая поверхность, которая обеспечивается сложным растением побега.

Побеги способны образовывать придаточные корни, с помощью которых растения могут размножаться. На некоторых побегах появляются цветки, семена.

По степени развития междоузльев выделяют удлиненные и укороченные побеги. Междоузлья у укороченных побегов почти не вырастают. У травянистых растений листья сидят очень близко, образуют розетку. К таким растениям относят примулу, подорожник, одуванчик и сенполию. Древесные растения, имеющие такие побеги часто несут цветки и плоды.

Удлиненные побеги в свою очередь характеризуются тем, что при развитии почки у них очень быстро развиваются междоузлья.

Ветвление стеблей и его типы

Ветвление растительного организма достигается с помощью следующих процессов:

- из верхушечной почки зародышевого стебля развивается главный стебель;

- он является осью первого порядка;

- из боковых почек главного стебля образуются оси второго порядка;

- затем образуются оси третьего порядка и пр.

Рисунок 1. Типы ветвления стеблей. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Стебель – это прямостоячая часть побега.

Данное определение побега носит условный характер, так как он может иметь разную форму, в зависимости от места обитания.

У древесных растений главный стебель начинает ветвиться на определённой высоте. Та часть растения, что не ветвится называется стволом. В результате ветвления древесные растения образуют крону. В кроне могут находиться ветви разных возрастов. Существуют растения, которые не имеют ветвления. К ним относят пальмы. Кустарники начинают ветвиться с самой земли, поэтому ствол у них не выделяется.

В зависимости от расположения побега в пространстве выделяют несколько видов побегов: прямостоячие (прямой стебель), вьющиеся, цепляющиеся, стелющиеся, ползучие, побеги в виде усов.

В процессе эволюции выработались основные типы ветвления:

Специализированным типом ветвления называют кущение – приводящее к образованию куста формирование большого числа надземных боковых побегов из узла, расположенного у основания главного побега, оно характерно для растений семейства Злаки и некоторых других растений.

Дихотомическое или вильчатое ветвление является самым примитивным типом ветвления растительных организмов. Оно в данном случае образуется за счет раздвоения апикальной меристемы, которая дает две боковые ветви. Такие типы ветвления характерны для водорослей (например, фукуса), многих мхов (например, маршанции), нескольких плаунов и различных голосеменных и папоротников.

Моноподиальное ветвление происходит за счет нарастания побега в высоту по одной главной оси – моноподии. Эта ось дает боковые ветви, которые также могут ветвиться, но по длине никогда не бывают выше основной оси. Такой тип ветвления характерен для хвощей, голосеменных, многих хвойных растительных организмов.

Симподиальное ветвление отличается тем, что верхушечная почка главного и бокового побега отстает в росте, отсыхает спустя некоторое время продолжает расти за счет пазушной почки. Эта почка ближайшая к верхушке, и она растет в направлении главной оси. Такой тип ветвления. Такой тип ветвления характерен для липы, вяза, ивы.

Симподиальное ветвление дает кроне большое количество осей различных порядков, что способствует развитию большого количества листьев.

Симподиальные растение — это термин, наиболее часто используемый в описании растений тропической и субтропической флоры, а также в научно-популярной литературе по комнатному и оранжерейному цветоводству.

Каждый тип ветвления является элементом эволюционного процесса и способствует адаптации растительного организма к тому или иному комплексу условий обитания. При этом все типы ветвления определяются характером становления меристием (образовательных тканей) и расположением сильных ветвей на материнском побеге.

Что касается ложнодихотомического ветвления, то оно наблюдается у тех деревьев и кустарников, которые обладают супротивными листьями. После отмирания верхушки годичного побега вырастает не один побег замещения, а два супротивных побега. Такой тип ветвления характерен для сирени или клена.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что ветвление является прогрессивным типом адаптации растительного организма к различным условиям обитания и путь к использованию собственных резервов организма.

Источник