3.5. Выделительные ткани

В процессе жизнедеятельности в растениях образуется ряд веществ, не участвующих в дальнейшем метаболизме. Это побочные или конечные продукты обмена веществ, подлежащие выделению или изоляции внутри растения. Химическая природа их разнообразна, роль не всегда ясна. Удаление конечных продуктов обмена происходит в результате секреции – акта отделения вещества от протопласта. Секретируемые вещества называются секретами. У растений секретами часто являются терпеноиды (эфирные масла, смолы, бальзамы, каучук), слизи, сахара, соли, вода и др.

Клетки выделительных тканей живые, тонкостенные, паренхимной формы. В клетках, синтезирующих эфирные масла, смолы, каучук, хорошо развит агранулярный эндоплазматический ретикулум, в клетках, синтезирующих слизи, — аппарат Гольджи. Выделительные ткани классифицируют на наружные и внутренние в зависимости от того, выделяют ли они свои секреты наружу или изолируют их внутри тела растения.

Наружные выделительные структуры выделяют секретируемые вещества в окружающую среду.

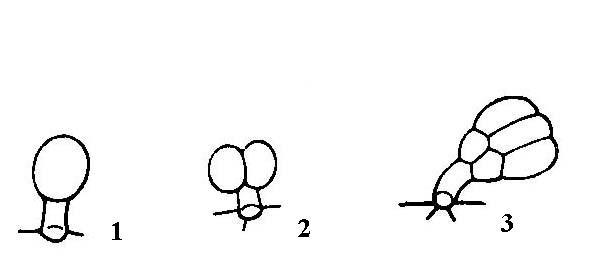

Железистые трихомы и железистые эмергенцы часто встречаются у растений. Трихомы являются производными эпидермы, в образовании эмергенцев принимают участие как эпидерма, так и глубже лежащие ткани. Те и другие имеют вид волосков или различных выростов. Железистые волоски обычно имеют хорошо заметную ножку из одной или нескольких клеток и одно- или многоклеточную головку (рис. 3.12). Клетки головки являются секреторными клетками, выделяющими секрет под кутикулу, которой покрыт волосок. При разрыве кутикулы вещество изливается наружу, после чего целостность кутикулы восстанавливается, и может накопиться новая капля секрета.

Рис. 3.12. Железистые волоски: 1 – с одноклеточной головкой; 2 – с двухклеточной головкой; 3 – с многоклеточной головкой.

Железистые волоски на листьях пеларгонии выделяют эфирное масло; сидячие головчатые волоски, образующие мучнистый налет на листьях маревых, — воду и соли (рис. 3.13). Железки отличаются от волосков отсутствием ножки или очень короткой ножкой и всегда многоклеточной головкой ( рис. 3.13).

Рис. 3.13. Железистые волоски и железки : 1 – волосок пеларгонии с эфирным маслом, выделенным под кутикулу; 2 – железка розмарина; 3 – волосок картофеля; 4 – пузырчатые волоски лебеды с водой и солями в вакуолях; 5 – железка листа черной смородины.

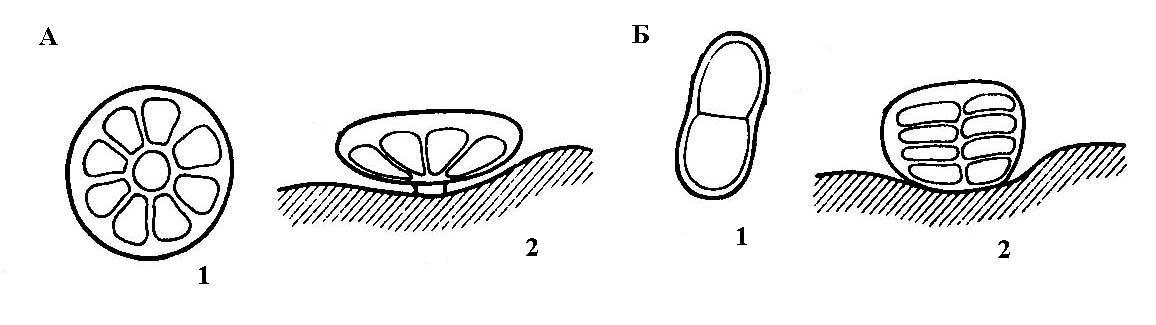

Часто железки имеют характерное строение для определенных систематических групп. Так, у представителей семейства губоцветных секреторные клетки, вырабатывающие эфирное масло, располагаются в железке радиально, а у сложноцветных секреторные клетки в эфирномасличных железках располагаются в 2 ряда и 3-4 яруса (рис. 3.14 ).

Рис. 3.14. Схема строения эфирномасличных железок губоцветных (А) и сложноцветных (Б): 1 – вид с поверхности; 2 – вид сбоку.

Примером железистых эмергенцев являются жгучие волоски крапивы (рис. 3.15 ). Они имеют расширенное многоклеточное основание и крупную конечную клетку с маленькой, закругленной, легко обламывающейся головкой. Стенки клетки пропитаны кремнеземом, и острые края после обламывания головки ранят кожу, впрыскивая ядовитый секрет подобно шприцу.

Рис. 3.15. Жгучий эмергенец крапивы.

Нектарники выделяют нектар, представляющий собой водный раствор сахаров с примесью белков, спиртов и ароматических веществ. Они обычно образуются на частях цветка, но могут встречаться и на других надземных органах растения. Нектар служит пищей для насекомых, некоторых птиц и других животных, являющихся агентами перекрестного опыления растений.

Осмофоры выделяют летучие эфирные масла, обусловливающие аромат цветка.

Гидатоды выделяют капельно-жидкую воду и растворенные в ней соли. Этот процесс называется гуттация. Гуттация характерна для растений, живущих при высокой влажности атмосферы, и для проростков с еще несформированной испаряющей листовой поверхностью.

Пищеварительные железки насекомоядных растений (росянка, венерина мухоловка) выделяют жидкость, содержащую пищеварительные ферменты и кислые полисахариды. Они служат для улавливания и переваривания мелких насекомых, являющихся для этих растений дополнительным источником азота.

Внутренние выделительные структуры выделяют и накапливают вещества, остающиеся внутри растения.

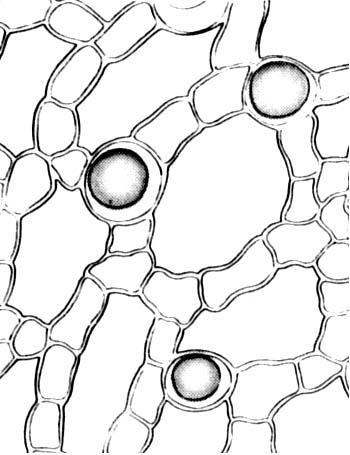

Выделительные (секреторные) клетки накапливают различные вещества: эфирное масло, слизи, дубильные вещества, кристаллы кальция оксалата и др. Это могут быть отдельные клетки, рассеянные среди других тканей в качестве идиобластов, например клетки с кристаллическим песком кальция оксалата в мезофилле листа красавки (рис. 3.2), клетки с эфирным маслом в корневище аира (рис. 3.16 ), или они могут образовывать слои.

Рис. 3.16. Секреторные клетки с эфирным маслом в аэренхиме корневища аира.

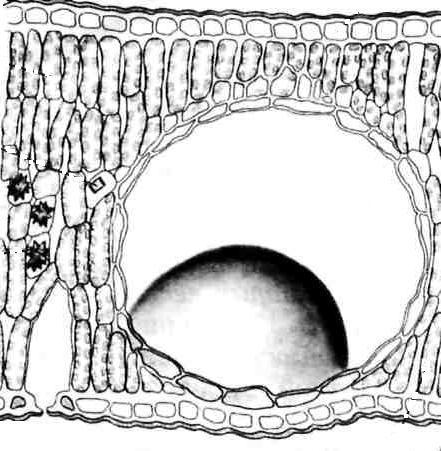

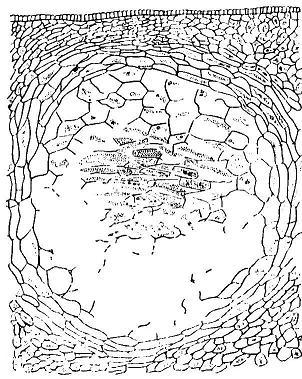

Секреторные вместилища (вместилища выделений) представляют собой полости внутри тела растения, заполненные секретом. Они очень разнообразны по форме и происхождению. Схизогенные вместилища образуются вследствие расхождения клеток и формирования крупного межклетника, выстланного живыми эпителиальными клетками, которые образуют вещества, заполняющие полость вместилища (рис. 3.17 ). Схизогенные вместилища могут представлять собой длинные вытянутые каналы, образующие связную систему в теле растения (смоляные ходы хвойных, эфирномасличные каналы зонтичных, аралиевых). Встречаются и короткие вместилища схизогенного происхождения (эфирномасличные вместилища в листьях эвкалипта, слизевые вместилища).

Рис. 3.17. Схизогенное вместилище в мезофилле листа эвкалипта .

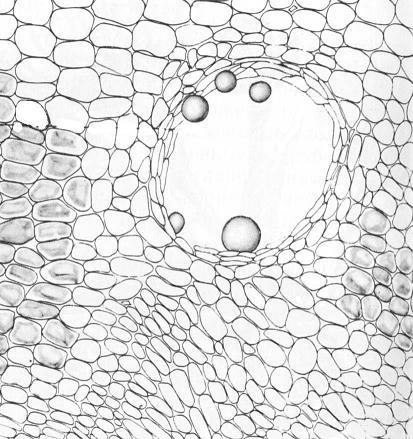

Лизигенные вместилища образуются в результате растворения группы клеток после накопления ими веществ (эфирномасличные вместилища в околоплоднике цитрусовых) ( рис. 3.18).

Рис. 3.18. Лизигенное вместилище в околоплоднике мандарина.

Часто встречаются вместилища смешанного происхождения — схизолизигенные (рис. 3.19 ).

Рис. 3.19. Схизолизигенное вместилище со смолой и эфирным маслом в корне девясила .

Млечники (млечные трубки) – живые клетки, содержащие в вакуолях млечный сок, или латекс. Латекс представляет собой эмульсию белого, реже оранжевого или красного цвета. В состав млечного сока входят углеводы (крахмальные зерна у молочайных, сахара у сложноцветных), белки (у фикуса), жиры, слизи, дубильные вещества, эфирные масла, каучук. Среди каучуконосов промышленное использование имеет тропическая гевея бразильская, в млечном соке которой содержится 40-50% каучука. Членистые млечники состоят из многих клеток, протопласты и вакуоли которых слились в единую разветвленную систему (сложноцветные, маковые). Нечленистые млечники образованы одной гигантской клеткой, пронизывающей все растение (тутовые, молочайные) ( рис.3.20).

Рис. 3.20. Млечники : 1 – членистый млечник; 2 – нечленистый млечник.

Источник

Выделительные ткани

Материалы. Листья пеларгонии (Pelargonium), крапивы двудомной (Urtica dioica), зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum), яснотки белой (Lamium album), околоплодник апельсина или мандарина (Citrus), корень одуванчика (Taraxacum officinale); постоянный микропрепарат «Поперечный срез древесины сосны (Pinus sylvestris)».

Выделительными называются ткани, выделяющие вещества, исключенные из метаболизма. Секреторные ткани весьма разнообразны по морфологии и топографии в теле растения. Различают два типа выделительной ткани — внешней и внутренней секреции. К первому типу относят разнообразные железистые волоски и железки, нектарники и гидатоды. Второй тип выделительных тканей включает в себя смоляные каналы (смоляные ходы), вместилища выделений, идиобласты (специализированные клетки), млечники (млечные трубки).

Выделительные ткани внешней секреции

Железистые волоски представляют собой трихомы, т.е. производные эпидермы, образованные без участия ниже лежащих тканей. Железистые волоски могут быть сидячими, иметь многоклеточную головку и т.д.

Железки называются эмергенцами, если в их формировании участвует не только эпидерма, но и более глубоко лежащие ткани (рис. 56).

Рис. 56. Железистые волоски и пельтатная (щитовидная) железка:

А — волосок пеларгонии (Pelargonium) с экскретом, выделенным под кутикулу; Б — волосок розмарина (Rosmarinus officinalis); В — волосок картофеля (Solanum tuberosum); Г — пузырчатые волоски лебеды (Atriplex) с водой и солями; Д — пельтатная железка с листа черной смородины (Ribes nigrum).

Солевые железки образуются на листьях, стеблях многих растений солончаков — галофитов (рис. 57).

Рис. 57. Солевая железка листа кермека Гмелина (Limonium gmelinii) на поперечном срезе:

1 — секреторная клетка, 2 — пора в кутикуле, 3 — побочная клетка, 4 — собирательная клетка, 5 — клетка эпидермы,

6 — бокальчатая клетка, 7 — мезофилл, 8 — кутикула.

Они служат для выведения (против градиента концентрации) на поверхность растения избытка минеральных солей, поступающих через ксилему из почвы, что позволяет растениям переносить очень сильное засоление субстратов.

Нектарники представляют собой разнообразные железистые образования для выделений сахаристой жидкости (нектара). Нектар служит средством привлечения животных, чаще всего насекомых, производящих перекрестное опыление растений.

Гидатоды (рис. 58) или водяные устьица — это комплекс клеток в листьях, обеспечивающих выделение из растений капельно-жидкой воды и солей. Этот процесс называетсягуттацией.

Рис. 58. Гидатода листа первоцвета (Primula sinensis):

А — продольный разрез; Б — вид с поверхности.

1 — эпидерма, 2 — замыкающая клетка водяного устьица, 3 — эпитема, 4 — хлоренхима,

5 — межклетники, 6 — проводящий пучок, 7 — обкладка.

Выделительные ткани внутренней секреции

Внутренние вместилища выделений или вместилища секретов очень разнообразны по форме, величине и происхождению. Различают схизогенные и лизигенные вместилища. Первые возникают в виде межклетников, заполненных выделенными веществами и окруженных живыми клетками эпителия. Вторые возникают на месте группы клеток, которые распадаются после накопления веществ. Каналообразные выделительные устройства, называются по их содержимому масляными, смоляными, слизевыми и камедевыми ходами.

Схизогенные смоляные каналы (смоляные ходы) представляют собой длинные трубчатые межклетники, заполненные смолой и окруженные живыми клетками эпителия.

Схизогенные вместилища эфирных масел содержат эпителиальный слой из плотно сомкнутых выделительных клеток, чаще изодиаметрической формы. Внутри эпителиальных клеток образуются эфирные масла или смолы, выделяющиеся в полость железы.

В лизигенных вместилищах выделительные клетки растворяются; разрушаются и их оболочки, от которых лишь иногда сохраняются остатки. Обложкой и вместилищем образовавшегося секрета служит плотно сомкнутый слой клеток основной ткани, окружающей межклетник с секретом.

Выделительные клетки (идиобласты) накапливают различные вещества: кристаллы оксалата кальция (одиночные кристаллы, друзы, рафиды и т.д.), слизи, таннины, эфирные масла. Они встречаются среди клеток разных тканей, могут иметь разнообразную форму и химический состав.

Млечники (млечные трубки) выполняют разнообразные функции — проводящую, запасающую, выделительную. Стенка их состоит из целлюлозы. Это живые клетки с цитоплазмой, многими ядрами и вакуолью, заполненной млечным соком (латексом). Различают два вида млечников: членистые и нечленистые. Членистые образуются так же, как сосуды, в результате разрушения поперечных стенок у вертикального ряда клеток. Нечленистые млечники возникают в результате разрастания специальных клеток зародыша. Это гигантские цилиндрические или разветвленные клетки. Млечники располагаются или только во флоэме, или пронизывают весь орган (стебель, корень, лист). Млечники присущи лишь некоторым группам растений, например, представителям семейств Сложноцветные (Asteraceae), Маковые (Papaveraceae), Молочайные (Euphorbiaceae).

ЛАТЕКС — млечный сок каучуконосных растений. Представляет собой водную дисперсию глобул натурального каучука, содержащую также белки, соли и др. Наибольшее промышленное значение имеет латекс бразильской гевеи, из которого выделяют каучук натуральный

Особым типом выделительной ткани являются млечники, пронизывающие все растение. В вакуолях млечников находитсямлечный сок — латекс , который в случае отмирания протопласта заполняет всю клетку или систему клеток. Млечный сок — это эмульсия молочно-белого цвета (реже оранжевого, например, у чистотела), содержащая различные вещества (терпеноиды , алкалоиды , таннины , углеводы , жирные масла , белки и т.д.). Растения, в млечном соке которых имеются значительные количества каучука ( изопренпроизводные растения ), используются как каучуконосы. Главный источник природного каучука — тропическое дерево из семейства молочайных — гевея бразильская (Hevea brasiliensis) .

Различают два типа млечников: членистые и нечленистые ( рис. 49 ). Первые образуются в результате слияния многих отдельных клеток в сплошную разветвленную систему. Такие членистые млечники встречаются у сложноцветных ,маковых и др. Нечленистые млечники представляют одну гигантскую клетку, которая, возникнув при проростаниизародыша , растет, ветвится, пронизывая все органы растения ( молочай , виды семейства тутовых ), но с другими млечниками не объединяется.

Источник