Образовательные ткани

Общие представления о меристемах. Растение растет всю жизнь. Длительный рост с образованием новых органов и тканей — характерная черта, отличающая растения от животных. Такой рост возможен благодаря наличию меристем.

Меристемы состоят из недифференцированных и по внешнему виду одинаковых клеток, способных многократно делиться. Возникающие из меристем клетки дифференцируются, т.е. становятся различными и дают начало всем тканям и органам растения.

Меристемы могут сохраняться очень долго, в течение всей жизни растения (у ряда деревьев тысячи лет), так как содержат некоторое число инициальных клеток (инициалей), сохраняющих меристематический характер на протяжении всего своего существования и способных делиться неопределенное число раз. Именно от этих инициалей ведет начало все тело растения. Остальные клетки меристемы являются производными от инициалей; они делятся ограниченное число раз, после чего прекращают делиться и дифференцируются в клетки постоянных тканей.

Распределение меристем в теле растения. У высших растений характерное распределение меристем устанавливается очень рано, уже на первых этапах развития организма. Оплодотворенная яйцеклетка делится и образует предзародыш (проэмбрио), составленный эмбриональными, т.е. меристематическими, клетками. На двух противоположных полюсах — на кончике зародышевого корешка и в первичной почечке — локализуются группы инициальных клеток, формирующих верхушечные, или апикальные (от лат. арeх — вершина) меристемы. Эти меристемы наращивают корень и побег в длину. При ветвлении каждый боковой побег и каждый боковой корень также обязательно имеют верхушечные меристемы со своими инициалями.

Боковые (латеральные: лат. lateralis — боковой) меристемы в осевых органах (стеблях, корнях) образуют цилиндрические слои, на поперечных разрезах имеющие вид колец.

Одни из боковых меристем возникают непосредственно под апексами в тесной связи с апикальными меристемами. Такие меристемы относят к первичным (прокамбий, перицикл). Другие боковые меристемы (камбий, феллоген) возникают позже, и на этом основании их считают вторичными, хотя разграничение меристем на первичные и вторичные в значительной мере условно. В наиболее типичном случае вторичные меристемы, например феллоген, возникают из клеток постоянной ткани путем их дедифференциации, т.е. обратного преобразования в меристему. Часто (например, у большинства однодольных растений) вторичные меристемы отсутствуют, и тогда все тело растения образовано одними лишь первичными меристемами.

Молодые ткани формируются из апикальных меристем, как правило, акропетально, т.е. их развитие идет от основания к верхушке. Акропетальное развитие яснее выражено в корнях, в побегах же оно часто нарушается вследствие деятельности вставочных меристем.

Вставочные, или интеркалярные (от лат. intercalatio — вставка, добавка), меристемы представляют собой активно растущие меристематические участки, расположенные большей частью в основаниях междоузлий. Их можно назвать остаточными, поскольку они происходят от верхушечных меристем, но их преобразование в постоянные ткани задерживается по сравнению с соседними участками стебля.

От верхушечных и боковых меристем вставочные отличаются тем, что, во-первых, в них имеются некоторые дифференцированные элементы (например, проводящие), а во-вторых, в них нет инициальных клеток. Поэтому вставочные меристемы имеют временный характер и в конце концов превращаются в постоянные ткани.

Раневые (травматические) меристемы, как показывает название, возникают при залечивании поврежденных тканей и органов, например, морозобойных трещин на стволах деревьев. Раневая меристема около пораненного места чаще всего возникает путем дедифференциации живых клеток с последующим образованием защитной пробки или других тканей.

Цитологическая характеристика меристем. Типичные признаки наиболее отчетливо выражены в верхушечных меристемах. Эти меристемы составлены изодиаметрическими многогранными клетками, не разделенными межклетниками. Их оболочки тонки, содержат мало целлюлозы и способны растягиваться.

Полость каждой клетки заполнена густой цитоплазмой, с относительно крупным ядром, занимающим центральное положение. Выражение «относительно крупное ядро» имеет в виду отношение объема ядра к объему всей клетки. Величина, определяемая этим отношением, у меристематической клетки значительно больше, чем у полностью выросшей клетки, поскольку объем клетки в процессе роста сильно увеличивается, а объем ядра почти не меняется.

Под световым микроскопом цитоплазма меристематических клеток имеет вид однородной прозрачной массы с тонкой зернистостью. Различные органеллы, погруженные в гиалоплазму, имеют почти одинаковый с ней показатель преломления света, а величина их находится или ниже разрешающей способности (рибосомы, диктиосомы, эндоплазматический ретикулум), или на самой границе разрешения (митохондрии, пластиды) светового микроскопа. Вакуоли под световым микроскопом обычно не заметны. Электронный микроскоп позволяет отметить большое число рибосом и митохондрий, что связано с энергичным синтезом белков и других веществ в меристеме.

Рост клеток меристемы. Клетки, возникшие в меристеме, делятся несколько раз, дифференцируются в клетки тех или иных постоянных тканей и оттесняются вновь образующимися клетками. Таким образом, каждая клетка, производная от инициали пребывает в составе меристемы ограниченный срок. Теряя меристематический характер, она испытывает ряд превращений. Пока ее оболочка тонка и податлива к растяжению, она увеличивает свой объем и принимает размеры и форму, характерные для ее окончательного (дефинитивного) состояния. Часто оболочка растягивается очень неравномерно, и тогда возникает клетка, сильно вытянутая в одном направлении или снабженная выступами и ответвлениями. Такое неравномерное растяжение объясняется активным влиянием живых протопластов на растяжимость различных участков оболочки.

Оболочки соседних клеток обычно растягиваются согласованно и не скользят (не сдвигаются относительно друг друга). Такой согласованный рост обеспечивает сохранность плазматических связей (плазмодесм) между ними. Поскольку протопласты соседних клеток, связанные между собой плазмодесмами, образуют единую живую систему — симпласт, такой согласованный рост, при котором оболочки соседних клеток не сдвигаются относительно друг друга, носит название симпластшеского.

Увеличение размеров клетки связано с сильным оводнением. Вакуоли увеличиваются в объеме, они сливаются, и, наконец, образуется одна большая вакуоль, окруженная постенным слоем цитоплазмы.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

Основные и образовательные ткани растений

К основным тканям растений относят запасающую и фотосинтез рующую. Начало всем тканям растения дают образовательные ткани.

Фотосинтезирующая ткань

Фотосинтезирующая ткань есть только у зеленых растений. Она состоит из тонкостенных живых клеток, в цитоплазме которых содержатся многочисленные хлоропласты. В них образуются органические вещества. Фотосинтезирующая ткань имеет зеленую окраску. Кроме зеленого пигмента, в клетках фотосинтезирующей ткани содержатся желтые и оранжевые пигменты.

Клетки ткани расположены рыхло, между ними есть межклетники — пространства, заполненные воздухом, который проникает сюда через устьица.

Фотосинтезирующая ткань чаще всего располагается в мякоти листа под прозрачной кожицей, которая не препятствует проникновению солнечного света к хлоронластам.

Запасающая ткань

К накоплению запасных веществ способны все живые клетки и ткани растений. Запасающими называются такие ткани, у которых запасающая функция является главной.

Клетки запасающей ткани крупные, живые, с тонкими стенками. В них содержатся различные питательные вещества в виде зерен крахмала, капель масла, растворенного в клеточном соке сахара.

Запасающие ткани располагаются в различных органах растений. В семенах они содержат питательные вещества, необходимые для развития зародыша. В корнях, клубнях, луковицах запас питательных веществ используется для роста растений после перезимовки.

Растения, обитающие в засушливых местах, имеют особую водозапасающую ткань, находящуюся в стеблях или листьях.

Образовательная ткань

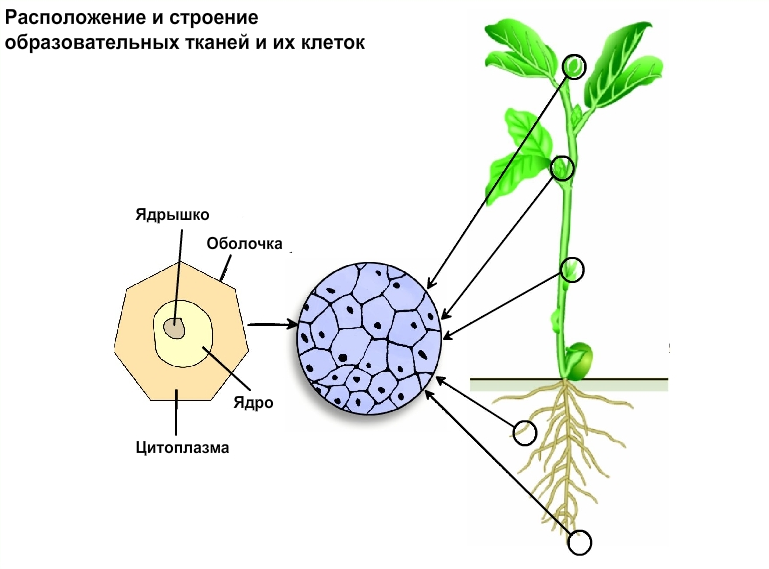

Образовательная ткань состоит из клеток с тонкими оболочками, которые плотно прилегают друг к другу и содержат цитоплазму и крупное ядро с ядрышками. Вакуоли у таких клеток часто отсутствуют.

Клетки образовательной ткани расположены на верхушках побегов, на кончике корня, у основания молодых листьев, между древесиной и корой стволов деревьев и кустарников. Зародыш, из которого развивается растение, целиком состоит из образовательной ткани.

Основная функция клеток образовательных тканей — деление. Они могут делиться в течение всей жизни растения. Благодаря делению клеток распускаются почки и бутоны. Стебли, листья и корни растут в длину и толщину, а из семян вырастают проростки. Образовательная ткань обеспечивает рост растения и образование новых тканей и органов.

Источник

Что образуют образовательные ткани растений?

Образовательные ткани, или меристемы, являются эмбриональными тканями. Благодаря долго сохраняющейся способности к делению (некоторые клетки делятся в течение всей жизни) меристемы участвуют в образовании всех постоянных тканей и тем самым формируют растение, а также определяют его длительный рост.

Основная особенность клеток меристем – постоянное деление, за счёт чего и происходит рост. Можно сказать, что эти клетки всё время или делятся, или готовятся к делению, накапливая энергию и нужные вещества.

Образовательная ткань (меристема) дают начало всем постоянным тканям, обеспечивают рост органов. По происхождению они могут быть Первичными ( производными зародышевых тканей семени ) или вторичными, возникающими позже. По топографии ( расположению в теле растений ) – верхушечными, боковыми, вставочными. Апикальные, Или Верхушечные, меристемы Возникают в зародыше семени, сохраняются в Апексах — на кончике корня и на верхушке побега, обеспечивают рост органов в длину. Латеральные, Или Боковые, меристемы Располагаются вдоль тела растений, формируют в основном проводящую систему ( проводящий цилиндр ) и вызывают рост органов в ширину К ним относятся: первичные — Прокамбий, перицикл И вторичные — Камбий, феллоГен (пробковый камбий). Прокамбий образует первичные проводящие ткани : I луб ( флоэму ) и I древесину ( ксилему ), камбий – II луб и II древесину. Пробковый камбий ( феллоген) формирует вторичную покровную ткань – перидерму Интеркалярные, Или Вставочные, меристемы Первичны. Это остатки апикальных меристем. Обеспечивают рост черешков, тычиночных нитей, междоузлий и т. д. Травматические, или раневые, меристемы Вторичны, возникают в местах повреждения. Деление меристем стимулируют Фитогормоны. Клетки меристемы паренхимные, живые, тонкостенные, плотно сомкнутые, с густой цитоплазмой, крупным ядром, большим количеством рибосом. Пластиды в форме пропластид и лейкопластов, вакуоли отсутствуют или очень мелкие. Те клетки меристемы, что находятся в состоянии постоянного деления, называются Инициалями, А те, что образуются из них и подвергаются дифференцировке, это Производные инициалей, Или Основная меристема.

Элементы ткани: Камбий. Строение клеток: клетки многогранные, тонкостенные, цитоплазма без вакуолей и хлоропластов: постоянно делятся. Функции: обеспечение роста растения, даёт начало другим тканям

Источник