Покрытосеменные

Отдел покрытосеменные (цветковые) самый многочисленный, он включает 235-250 тысяч видов. Его представители обитают по всему миру: от холодной тундры до жарких тропиков, отдельные виды освоили пресные и морские водоемы.

Покрытосеменные составляют большую часть массы растительного сообщества, являются звеном в цепи питания (продуцентами) — важнейшими производителями органических веществ на суше, как водоросли — в морях и океанах.

Цветок — генеративный орган покрытосеменных (цветковых), высшая ступень полового размножения. Цветок характерен только для покрытосеменных растений, ни один из других отделов подобным генеративным органом не обладает. По своему строению цветок это видоизмененный обоеполый стробил, гомологичный стробилам голосеменных.

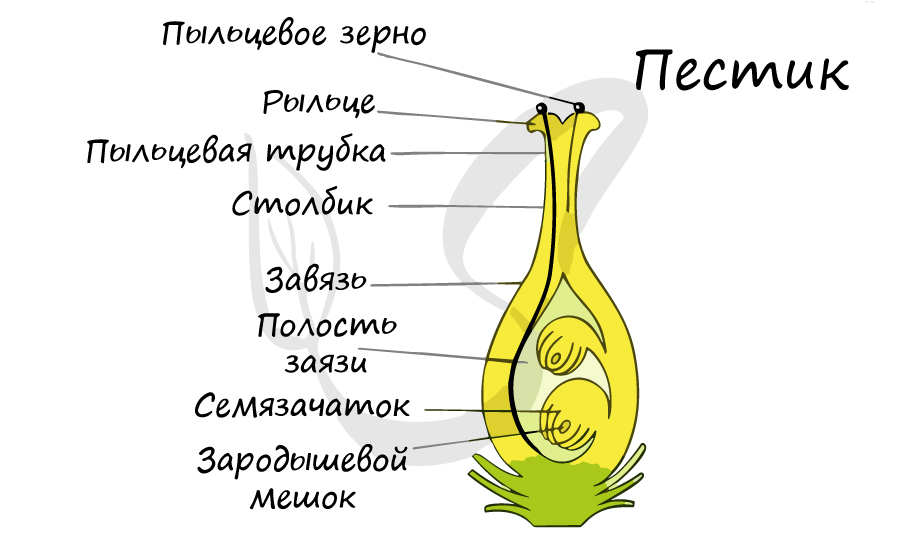

В отличие от голосеменных, у которых семязачатки лежат открыто на семенных чешуях, у цветковых семязачаток находится в замкнутом вместилище — завязи, сформированной из плодолистика (-ов).

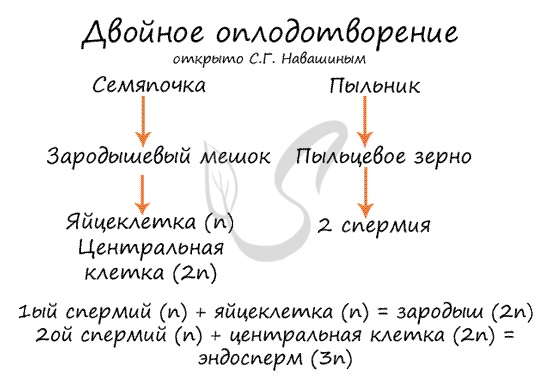

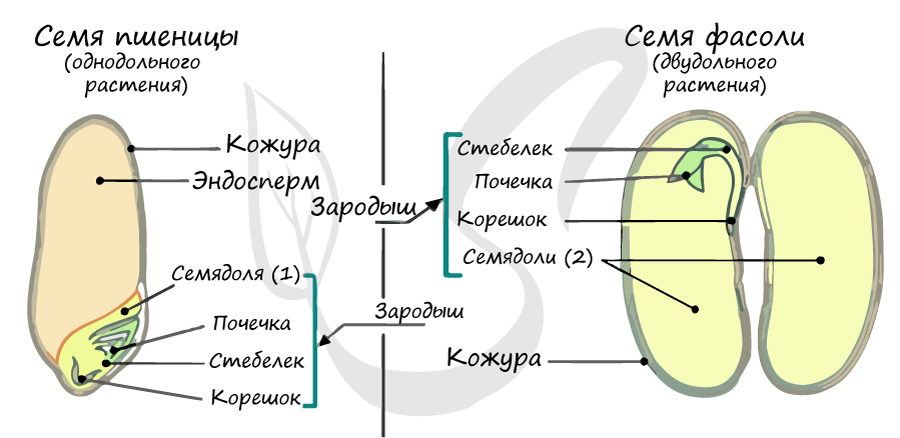

Двойное оплодотворение, открытое Навашиным Сергеем Гавриловичем, уникальное явление, характерное только для цветковых. Оно связано с тем, что в зародышевый мешок попадают два спермия, один из которых (n) сливается с центральной клеткой (2n), с образованием запасного питательного вещества — эндосперма (3n). Другой спермий (n) сливается с яйцеклеткой (n) с образованием зиготы (2n), из которой развивается зародыш.

У цветковых появляется плод — генеративный орган, служащий для защиты и распространения семян.

Ксилема — проводящая ткань, обеспечивающая восходящий ток воды и растворенных в ней минеральных солей, представлена не трахеидами, а сосудами. Во флоэме ситовидные элементы окружены клетками-спутницами.

У покрытосеменных мы не найдем антеридиев и архегониев: гаметофиты максимально редуцированы.

В процессе опыления покрытосеменных участвуют насекомые, летучие мыши, птицы. Также опыление может происходить с помощью воды или ветра.

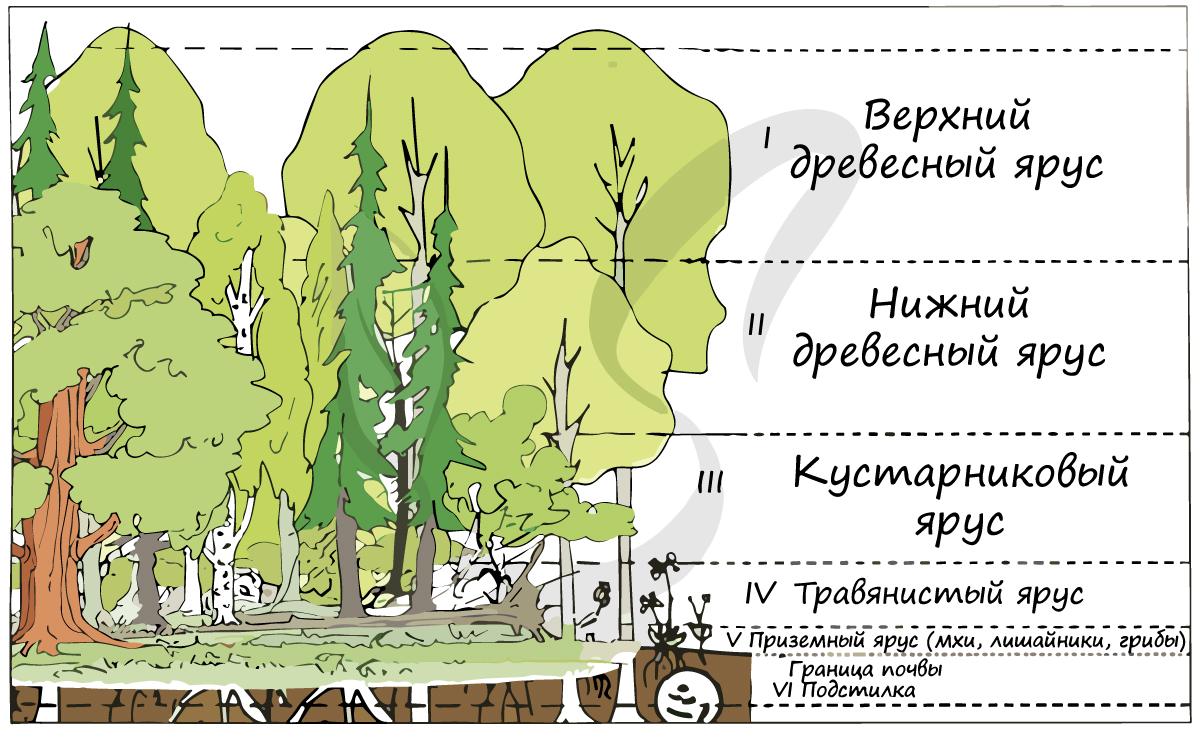

Особенностью цветковых является способность образовывать многоярусные сообщества, более устойчивые и продуктивные.

Многоярусность растительного сообщества служит приспособлением к равномерному распределению света: светолюбивые растения занимают верхний ярус, а теневыносливые растения отлично чувствуют себя в тени светолюбивых 🙂

Классы покрытосеменных

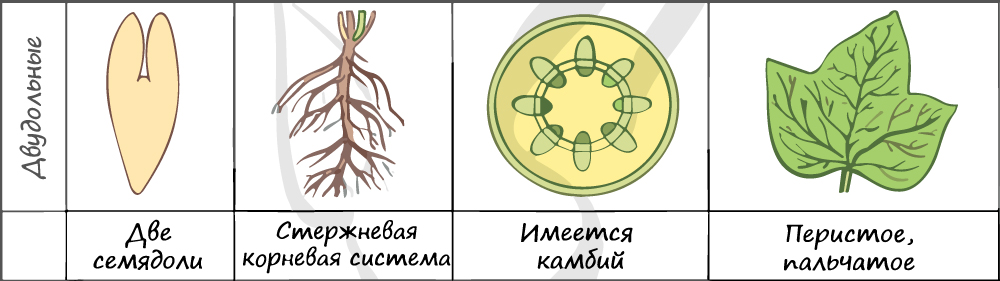

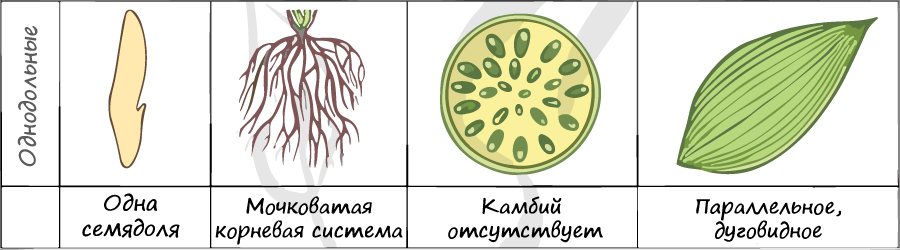

Отдел покрытосеменные состоит из двух классов: однодольные и двудольные. К классу двудольных относятся семейства: крестоцветные, сложноцветные, розоцветные, бобовые (мотыльковые), пасленовые. Класс однодольные включает в себя семейства: злаковые, лилейные. Для каждого класса имеются характерные признаки.

- Двудольные — семейства: крестоцветные, сложноцветные, бобовые, розоцветные, пасленовые

- В составе зародыша обычно имеется две семядоли

В семядолях содержится запас питательных веществ. При надземном прорастании семядоли (зародышевые листья) могут выполнять функцию фотосинтеза.

Листья двудольных простые и сложные, для двудольных характерно перистое и пальчатое жилкование.

За счет камбия растения растут в толщину, возможен вторичный рост осевых органов (стебля и корня).

Корневая система чаще всего стержневого типа, с хорошо выраженным главным корнем, от которого отходят боковые корни. Главный корень развивается из зародышевого корешка.

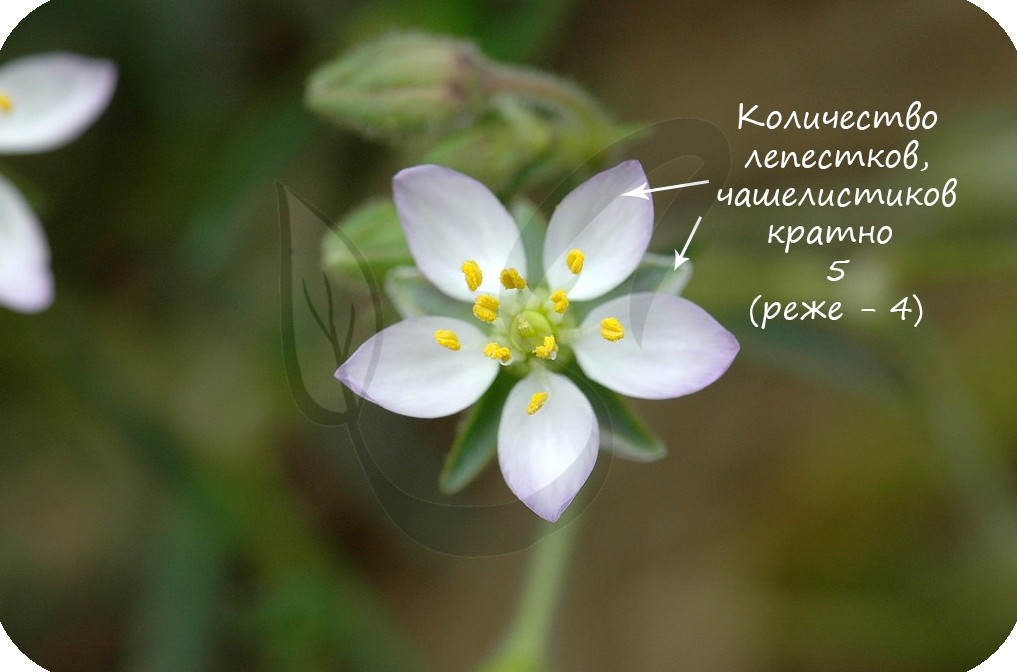

Цветки пятичленные, реже встречаются четырехчленные. Хорошо обособлены чашечка и венчик.

Цветок с простым околоцветником. Цветки чаще трехчленные, редко четырехчленные. Никогда не бывают пятичленными.

Эндосперм семени

Эндосперм (от греч. endon — внутри + греч. sperma — семя) — запасное питательное вещество, у покрытосеменных триплоидный (3n).

Эндосперм в семени есть у подавляющего большинства однодольных (лука, ландыша, пшеницы) и двудольных (тмина, хурмы, фиалки). Отсутствует эндосперм в семенах тыквенных, крестоцветных (капусты), сложноцветных (подсолнечника), бобовых (гороха, фасоли), также у — березы, липы, дуба, клена, так как на ранней стадии развития растущий зародыш поглощает эндосперм.

Жизненный цикл

Из генеративных почек спорофита развиваются цветки. У взрослого растения спорофита (2n) в цветке в гнездах пыльников тычинок в ходе микроспорогенеза образуется пыльцевое зерно (n) — мужской гаметофит. В завязи пестика в семязачатке формируется женский гаметофит — зародышевый мешок, внутри которого находятся центральная клетка (2n) и яйцеклетка (n).

В результате опыления (насекомым, ветром, человеком) пыльца с тычинок переносится на рыльце пестика. Пыльцевое зерно состоит из вегетативной и генеративной клеток. Вегетативная клетка начинает растворять ткани пестика, образует пыльцевую трубку и прорастает до зародышевого мешка. Генеративная клетка делится, образуя два спермия (n), из которых один сливается с центральной клеткой (2n) с образование эндосперма (3n) — запасного питательного вещества. Другой спермий (n) сливается с яйцеклеткой (n), образуя зиготу (2n).

В дальнейшем из семязачатка формируется семя, а завязь превращается в околоплодник — образуется плод. Своим внешним видом плоды привлекают животных, и те их охотно поедают) Благодаря семенной кожуре семена не подвергаются расщеплению в желудочно-кишечном тракте человека и животных. Они выходят из ЖКТ в неизменном виде и остаются способны к прорастанию: так происходит расселение растений. Попав в благоприятные условия, они прорастают в спорофит (2n). Цикл замыкается.

Значение покрытосеменных

Покрытосеменным в жизни человека отведено важное место. Только подумайте — почти все культурные растения принадлежат к этому отделу! Цветковые имеют медицинское значение, из многих растений изготавливаются лекарства. Их древесина используется для изготовления бумаги, мебели, применяются в промышленности.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Побиологии.рф

Образовательная ткань, или меристема. Растения в отличие от животных обладают неограниченным ростом, т. е. растут всю жизнь. Новые клетки образуются в результате митотического деления клеток меристем.

Виды меристем

Местонахождение

Происхождение

Верхушечные (апикальные) — рост растения в длину

Зародыш, конусы нарастания побега и корня

Местонахождение

Происхождение

Боковые (латеральные) — рост растения в толщину

Камбий, меристема перицикла, феллоген (пробковый камбий), раневые меристемы

Меристема междоузлий (особенно злаки), черешки листьев

Покровные ткани расположены снаружи всех органов растений. Обеспечивают защиту растений от неблагоприятных воздействий среды: механических, низких температур, чрезмерного испарения воды, проникновения микроорганизмов, а также обмен веществ между растением и внешней средой (всасывание).

Виды покровной ткани

Эпидерма (кожица)

Перидерма (пробка)

Состоит из одного слоя клеток, плотно прилегающих друг к другу. Поверхность покрыта кутикулой и воском. Покрывает листья и молодые побеги. Клетки содержат хлоропласты. Основные функции: газообмен и транспирация (испарение воды), осуществляются с помощью устьиц (рис. 1). Клетки кожицы могут образовывать волоски. Функционирует, как правило, один год, к осени обычно заменяется пробкой (перидермой)

Вторичная покровная ткань, развивается из пробкового камбия, феллогена (рис. 2). Покрывает стебли и корни многолетних растений. Состоит из нескольких слоев мертвых клеток, утолщенные стенки которых пропитаны суберином и воском. Для газообмена и транспирации в пробке имеются чечевички (рис. 3). У большинства древесных растений заменяется коркой

Состоит из нескольких слоев пробки и заключенных между ними отмерших тканей (рис. 4). Толстые слои корки надежно защищают стволы деревьев от различных повреждений

Рис. 1. Эпидерма листа гороха (А) и пшеницы (Б): I — устьице закрыто; II — устьице открыто (а — в плане, б — в разрезе); 1 — замыкающие клетки; 2 — устьичная щель; 3 — побочные клетки; 4 — подустьичная полость

Рис. 2. Формирование перидермы (пробки): а — заложение феллогена; б — образование феллемы и феллодермы; в — опробковение клеток феллемы и отмирание их протопластов; 1 — эпидерма; 2 — феллоген; 3 — феллодерма; 4 — феллема; 5 — основная паренхима

Рис. 3. Строение чечевички: 1 — замыкающий слой; 2 — выполняющая ткань; 3 — феллоген

Рис. 4. Строение корки (а) и коры (б): 1 — перидерма; 2 — камбий; 3 — паренхима; 4 — склеренхима; 5 — флоэма; 6 — сосуд ксилемы

Механические (опорные) ткани обеспечивают прочность растения, способность противостоять действию тяжести собственных органов, порывам ветра, дождю, снегу, вытаптыванию животными. Механические ткани играют роль скелета. Данную функцию механические ткани могут осуществлять в результате утолщения клеточных стенок, которые даже после отмирания клеток продолжают выполнять опорные функции. Различают следующие виды механической ткани: колленхима (молодые стебли и черешки), склеренхима (стебли, корни, листья), склереиды (плоды, семена, листья, стебли).

Проводящие ткани обеспечивают транспорт веществ в растениях. От корней в стебель и листья осуществляется перенос воды и растворенных в ней минеральных веществ, всасываемых из почвы. Данный перенос обеспечивается ксилемой, или древесиной (рис. 5). Основными элементами ксилемы являются трахеиды и трахеи.

Движение органических веществ, продуктов фотосинтеза к местам их использования или отложения в запас осуществляется флоэмой, или лубом. Проводящими элементами флоэмы являются ситовидные трубки и клетки-спутницы (рис. 6).

Рис. 5. Проводящие элементы ксилемы: а — кольчатый; б, в — спиральные; г — лестничный; д — сетчатый

Рис. 6. Строение ситовидной трубки и клетки-спутницы: 1 — членик ситовидной трубки; 2 — митохондрии; 3 — гладкий эндоплазматический ретикулум (ЭПР); 4 — периферический слой цитоплазмы; 5 — клеточная стенка; 6 — лейкопласт с крахмальными зернами; 7 — ситовидная пластинка; 8 — флоэмный белок; 9 — клетка-спутница; 10 — вакуоль; 11 — ядро; 12 — шероховатый ЭПР; 13 — аппарат Гольджи; 14 — рибосомы

Источник: А.Г. Лебедев «Готовимся к экзамену по биологии»

Источник

Ткани покрытосеменных растений

Тканями называют комплексы клеток, обладающих сходным строением, имеющих единое происхождение и выполняющих одинаковые функции.

Растительные ткани возникли в процессе эволюции с переходом растений к наземному образу жизни и наибольшей специализации достигли у цветковых. Формирование тканей происходило параллельно с дифференцировкой тела растения на органы. Классификация растительных тканей основана на единстве выполняемых функций, происхождении, сходстве строения и расположении клеток в органах растения. По этим критериям ткани делят на несколько групп: меристематические или образовательные, покровные, основные, механические, проводящие, выделительные.

БиологияI Виды тканей: покровная, механическая, проводящая ткань…

Похожие статьи:

Метание молота есть сложным по координации двигательным действием, требующим от занимающихся громадной физической силы.

261. Коллизионные нормы нередко именуют отсылочными, либо вспомогательными, игнорируя или недооценивая значение выполняемой ими

Источник