- 8. Понятие о растительных тканях, их классификация.

- Основные ткани

- Основные ткани, классификация, происхождение, локализация в теле растения, особенности строения и функции.

- Выделительные ткани. Общая характеристика, классификация, функции, локализация. Секреторные и экскреторные вещества растений, их использование человеком.

8. Понятие о растительных тканях, их классификация.

Ткани – это устойчивые, генетически детерминированные комплексы клеток, сходных по происхождению, строению, местоположению и выполняемым функциям. Термин «ткани» был введен в ботанику Н. Грю (1671). Учение о тканях получило название гистология. К истокам гистологии растений следует отнести работу английского естествоиспытателя Р. Гука «Микрография» (1669), в которой впервые было дано описание срезов стебля бузины, укропа, тростника и других растений.

Ткань — группа клеток, которые имеют общее происхождение, выполняют одну или несколько функций и занимают свойственное им положение в организме растения.Органы растения образованы разными тканями.

- Ткани делят на простые и сложные. Простыми называют ткани, состоящие из клеток более или менее одинаковых по форме и функциям. Сложные ткани состоят из клеток, разных по форме и функциям, но тесно взаимосвязанных в своих жизненных отправлениях. Пример первых — столбчатая хлоренхима, губчатая хлоренхима, колленхима, вторых — ксилема, флоэма.

- Ткани делятся на образовательные (меристема) и постоянные.

- Образовательными называются специализированные ткани, клетки которых сохраняют длительную способность к делению, обеспечивая рост растения и отдельных его органов. С учетом положения в теле растения их делят на апикальные (или верхушечные, находятся на апексах корня и побега), интеркалярные (или вставочные, свойственны побегу — стеблю и листьям, находятся в междоузлиях и черешках) и боковые (или латеральные, представлены главным образом в осевых органах — в корне и стебле голосеменных и двудольных покрытосемянных).

- Постоянными называют ткани, клетки которых утратили способность к делению (полностью или сохраняют её потенциально) и специализируются на выполнении других функций: защитной, запасающей, механической, проводящей и т. д. С учетом происхождения, преобладающей функции и положения в теле растения постоянные ткани, в свою очередь, делят на покровные, проводящие и основные, начало которым при первичном росте дают соответственно протодерма, прокамбий и основная меристема.

- Наряду с анатомо-физиологической существует и онтогенетическая классификация тканей, основанная на их происхождении и времени появления в процессе морфогенеза органа. По этой классификации ткани делят напервичные и вторичные.

- Первичные меристемы ведут свое начало от первой клетки нового организма — зиготы, которым свойственна способность к делению. Они первыми формируются при заложении нового организма и обеспечивают его первичный рост. Это — верхушечные и вставочные меристемы. Те постоянные ткани, клетки которых дифференцируются из производных клеток первичной меристемы, называют первичными. К ним относят ткани: первичные покровные, первично проводящие и основные.

- Вторичными называют меристемы, которые формируются в вегетативных органах позднее первичных и обеспечивают их вторичный рост. Это боковые меристемы — камбий и феллоген (пробковый камбий). Постоянные ткани, начало которым дали производные клетки вторичной меристемы, называют вторичными. К ним относятся вторичную покровную ткань, вторичные проводящие ткани.

Источник

Основные ткани

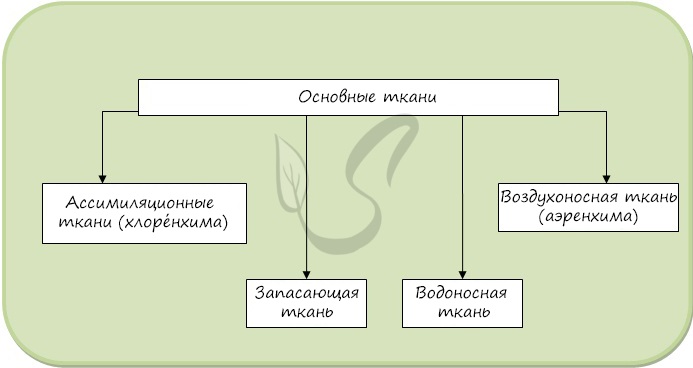

Основные ткани называются так потому, что они составляют основную (бо́льшую) часть массы растения. Им принадлежат важнейшие функции, без которых жизнь растения совершенно невозможна. В них идет газообмен с окружающей средой, фотосинтез, запасание питательных веществ, запасание воды. Они состоят из живых паренхиматозных клеток, образованных из первичной меристемы — верхушечной (апикальной). Начнем изучение с классификации основных тканей.

Ассимиляционная ткань (хлоренхима)

Ассимиляционная — синтезирующая. За счет содержания хлорофилла в данной ткани, здесь активно идет процесс фотосинтеза, хлоропласты в ее клетках выстроены вдоль стенок одним слоем, не затеняя друг друга, подобно солнечным батареям. Наиболее яркий пример местоположения этой ткани — столбчатая ткань мякоти листа (палисадная ткань, от франц. palissade — частокол, загородка), или мезофилл — мягкая ткань, заключенная между двумя слоями эпидермиса в листьях растений.

Хлоренхима расположена непосредственно под эпидермисом, это обеспечивает ее хорошее освещение и газообмен с окружающей средой. Она встречается в надземных органах растений, таких как листья, молодые побеги. Но это не исключает возможность ее возникновения на освещенных корнях, к примеру, в корнях водных растений, воздушных корнях.

Воздухоносная ткань (аэренхима)

Главная ее функция — газообмен. Отличается, прежде всего, наличием межклетников — тканевых пространств, служащих вместилищем для газов. Сквозь устьица воздух межклетников путем диффузии уравнивается по составу с атмосферным воздухом. В межклетниках из атмосферного воздуха клетки растения поглощают углекислый газ и выделяют в полость кислород, который затем поступает в окружающую среду.

Запомните одно из стратегически важных расположений этой ткани — губчатая ткань листа.

У аэренхимы имеется еще одна значимая функция — уменьшение удельного веса растения. Вообразите внутреннюю среду растения, сплошь забитую клеточной массой без всяких промежутков и полостей. Если бы не было аэренхимы, растения, оказавшись тяжелее воды — тонули и опускались на дно, не имея достаточной прочности механической ткани.

Благодаря наличию межклетников в ткани ее удельный вес уменьшается, и она замечательно держится на плаву.

А мы с вами имеем возможность (благодаря аэренхиме! 🙂 получить истинное эстетическое удовольствие от цветущих кувшинок и наслаждаться видом многих других водных растений.

В листьях (на картинке ниже) встречаются клетки с друзой — представляют собой внутриклеточные сростки кристаллов в вакуолях растительных клеток.

Запасающая ткань

Главные функции: запасание и хранение питательных веществ: белков, жиров и углеводов. Преобладает в плодах, сердцевине, луковицах и семенах, клубнях и корневищах. Отдельно отметим, что запасным питательным веществом растений является крахмал.

На рисунке ниже изображен поперечный разрез зоны всасывания корня, видны корневые волоски ризодермы (эпиблемы).

Водоносная паренхима

Клетки этой ткани отличаются большим запасом в вакуолях слизистых веществ, удерживающих влагу. Таким образом, эта ткань способствует удержанию и запасанию воды. Она хорошо развита у растений, приспособленных к жизни в засушливых местах с сухим климатом. Такие растения получили название — суккуле́нты от лат. succulentus, «сочный», к ним относятся алоэ, кактусы. Как правило, они произрастают в местах с засушливым климатом.

Водоносная паренхима при наступлении засухи постепенно отдает свои запасы воды другим, жизненно важным для растения тканям, в первую очередь хлорофиллоносной паренхиме.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Основные ткани, классификация, происхождение, локализация в теле растения, особенности строения и функции.

Большую часть тела растения составляют относительно мало специализированные основные ткани. Они занимают участки между другими постоянными тканями и присутствуют во всех вегетативных и репродуктивных органах.

Основные ткани состоят обычно из живых паренхимных клеток , разнообразных по форме: округлых, эллиптических, цилиндрических и т. д. Цитоплазма этих клеток чаще расположена постенно. Клетки обычно живые тонкостенные, с простыми порами , но иногда их оболочки утолщаются и одревесневают. В первичном теле растенияпаренхима основных тканей формируется из основной меристемы , располагающейся глубже протодермы . Она обычно встречается в виде сплошных масс в коровой частистеблей и корней , сердцевине стеблей , мезофилле листьев и мякоти плодов . Что же касается вторичного тела, то клетки основной ткани здесь чаще «вкраплены» средиксилемных или флоэмных элементов и являются малоспециализированными производными камбия или феллогена .

На основе главной выполняемой функции помимо «классической» паренхимыразличают несколько подгрупп основных тканей: ассимиляционную , запасающую ,водоносную и воздухоносную . Кроме того, сюда же относят так называемыепередаточные клетки .

Осуществляющие синтез и запасание органических веществ, а также ряд других функций.

Занимают наибольший объем. Снаружи они защищены покрывными тканями, а изнутри пронизаны проводящими и механическими пучками. Образующие их клетки отличаются обычно паренхимным строением, из-за этого основные ткани нередко называют Основной паренхимой.

Выделительные ткани. Общая характеристика, классификация, функции, локализация. Секреторные и экскреторные вещества растений, их использование человеком.

Выделительные ткани служат растению для удаления ненужных ему продуктов, появляющихся в растении при обмене веществ. Такими продуктами являются, например, смолы, эфирные масла, ядовитые вещества, слизи и многие другие. Впрочем, выделяющиеся продукты часто могут быть полезны растениям, так как защищают их от вредных насекомых, а иногда привлекают к себе насекомых, опыляющих цветки. Эти вещества скопляются во вместилищах выделений, образующихся в обширных межклеточных полостях. Иногда вместилища выделений образуются в результате растворения нескольких или многих клеток основной ткани. Подобные полости, заполненные эфирными маслами, встречаются, например, в листьях и в кожуре мандарина и других цитрусовых растений. В листьях зверобоя при рассматривании их на свет видны даже простым глазом точки — вместилища выделений.

Различают выделительные ткани Внутренней и Внешней секреции.Выделительные ткани внешней секреции 1. Гидатоды устройства, служащие для выделения воды. У многих растений, разные органы (главным образом листья), выделяют воду в виде капель — Гуттация. Гуттация происходит особенно интенсивно в условиях, затрудняющих транспирацию испарение воды листьями. 2. Весьма разнообразны и широко распространены наружные Эпидермальные железки. У многих растений кожица листьев и стеблей обладает — Железистыми волосками. Эти волоски имеют обычно многоклеточную ножку и округлую одноклеточную головку Эфирные масла заполняют пространство между целлюлозной оболочкой и кутикулой. 3. Особый тип желез наружной секреции представляют Нектарники- они находятся в цветке. 4. самым редким типом являются Переваривающие железки насекомоядных растений. листья росянки.Выделительные ткани внутренней секреции. В зависимости от способа их образования различают: Схизогенные вместилища образуются путем расхождения оболочек клеток, первоначально тесно примыкавших друг к другу. Рексигенныемежклетники возникают путем разрыва целых участков тканей, а затем высыхания и отмирания клеток. Лизигенные вместилища появляются при растворении — лизисе клеток и их оболочек. Каналообразные выделительные устройства или ходыобразуются преимущественно в стеблях и корнях, реже в листьях. Каналы по их содержимому называют: масляными, смоляными, слизевыми и камедевыми. Своеобразными трубчатыми каналами являются млечные сосуды или Млечники — бывают двух видов: 1) членистые и 2) нечленистые. Нечленистый млечникпредставляет собой гигантскую многоядерную клетку с одной непрерывной вакуолью. Членистые млечники состоят из многих отдельных млечных клеток.

Источник