Центры происхождения культурных растений

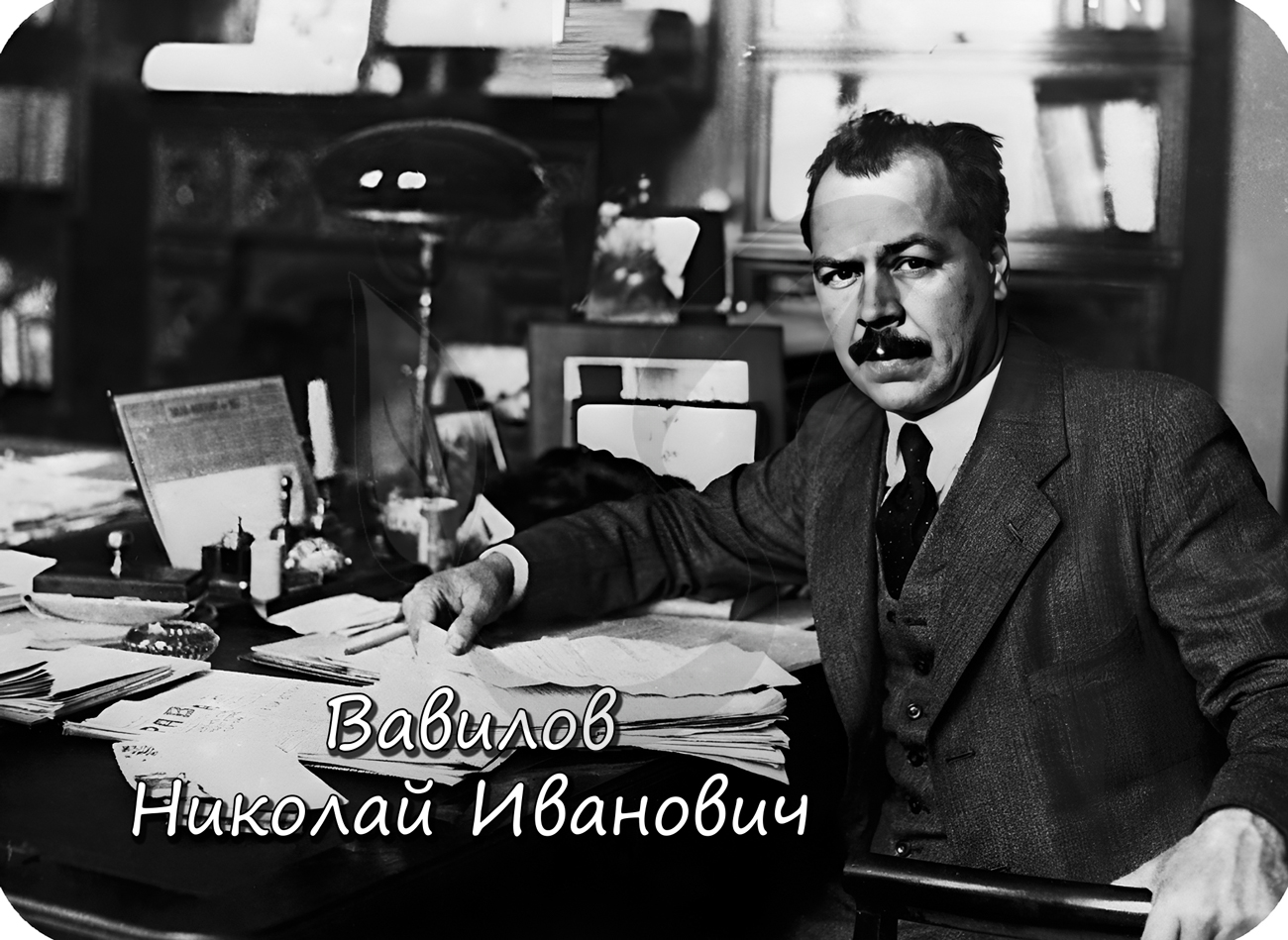

Значительный вклад в селекцию растений внес генетик Н. И. Вавилов. Он предположил и доказал, что все ныне выращиваемые в регионах мира культурные растения имеют свои определенные географические центры происхождения.

Не могу утаить от вас, что против блестящего ученого, Николая Ивановича Вавилова, было сфабриковано уголовное дело в 1940 году. Его великие труды были названы «вредительством», дело и любовь всей его жизни — «вражеской работой». Истинный гений умер в 1943 году в саратовской тюрьме, в состоянии дистрофии — жуткого истощения, из-за которого остановилось его сердце.

Вавилов выделил 7 основных географических центров происхождения культурных растений, которые расположены в поясах тропического и субтропического климата, где зарождалось земледелие. Продолжая исследования Вавилова, ученые открыли еще несколько подобных центров.

Итак, приступим к изучению центров происхождения и культурных растений, в них появившихся. Среди центров происхождения выделяют:

Лимонник, апельсин, соя, рис, просо, хурма, чайное дерево, редька, тутовое дерево (шелковица), бамбук, грецкий орех, женьшень.

Помело, бергамот, лайм, сахарная пальма, саговая пальма, мускатный орех, черный перец, гвоздичное дерево. Сахарный тростник — совместно с Индостанским центром.

Огурец, баклажан, фасоль, манго, базилик, мак, гречиха. Совместно с Индо-малайским центром — сахарный тростник, сахарная пальма.

Лук репчатый, дыня, чеснок, рожь, конопля, миндаль.

Рожь, пшеница, лен, горох, фундук, алыча, кизил, каштан, фисташка, виноград, айва, шпинат, эстрагон, финиковая пальма, лук-порей, барбарис.

Виноград, люпин, оливковое дерево, овес, капуста, брокколи, горчица, свекла, петрушка, сельдерей, редька, редис, брюква, спаржа, мята, хрен, укроп, щавель, мелисса.

Арбуз, кофе, сорго, кунжут, клещевина, просо, масличная пальма, кола.

Фасоль, кукуруза, батат, тыква, какао, авокадо, перец овощной, табак, подсолнечник.

Картофель, томат, хинное дерево, арахис, фейхоа, тыква мускатная, ананас, настурция.

Гомологические ряды в наследственной изменчивости

Это понятие введено Вавиловым Н.И. в результате его исследований, посвященных параллелизмам в явлении наследственной изменчивости. Внимательно изучите следующую цитату:

«Генетически близкие виды и роды характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов».

Суть явления кроется в сходных аллелях, повторяющихся у близких групп растений (и животных!), которые были обнаружены в ходе изучения наследственной изменчивости. Появилась возможность предсказывать еще не обнаруженные аллели у близкородственных групп растений (по одному «родственнику» судить о «другом»), что дало еще один импульс развитию селекции.

Важно и следующее следствие этого явления: зная совокупность мутаций, которые произошли в пределах одного вида, становится возможно предполагать их появление у другого, близкородственного вида.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Центры многообразия и происхождения культурных растений по Н.И.Вавилову

Выдающийся генетик и селекционер акад. Н.И.Вавилов показал, что наиболее многообразные генотипы культурных растений находятся в центрах их происхождения, где в диком состоянии сохранились их предки.

В связи с этим для сбора мировой коллекции культурных растений Н.И.Вавилов и его сотрудники побывали в экспедициях по всей территории бывшего Советского Союза и во многих зарубежных странах: в Иране, Афганистане, Средиземноморье, Эфиопии, Центральной Азии, Японии, Северной, Центральной и Южной Америке.

Центры происхождения

Вавилов вывел семь основных центров происхождения культурных растений.

- Южно-азиатский (родина риса, сахарного тростника, банана, кокосовой пальмы и др.).

- Восточноазиатский (родина проса, гречихи, груши, яблони, сливы, ряда цитрусовых).

- Юго-западно-азиатский (родина мягкой пшеницы, карликовой пшеницы, гороха, чечевицы, конских бобов, хлопчатника).

- Средиземноморский (родина маслины, свеклы, капусты и др.).

- Абиссинский (эфиопский) (родина твердой пшеницы, ячменя, кофейного дерева).

- Центральноамериканский (родина кукурузы, американской фасоли, тыквы, перца, какао, американского хлопчатника).

- Южно-американский (родина картофеля, табака, ананаса, арахиса).

Н.И.Вавиловым собрана самая крупная в мире коллекция культурных растений, которая и в настоящее время используется селекционерами в их практической работе.

Так, известный сорт озимой пшеницы Безостая-1 был получен П.П.Лукьяненко в результате гибридизации использованных из коллекции Вавилова аргентинских пшениц, скрещенных с сортами, выведенными на территории нашей страны.

Основными методами, используемыми селекционерами, являются подбор, гибридизация, отбор и воспитание. Гибридизация опирается на комбинативную изменчивость. Благодаря ей удается в одном гибридном организме сочетать ценные признаки, которые существовали ранее у разных сортов растений и пород животных. Селекционерами проводится подбор родительских пар с последующим отбором в их потомстве.

Таблица центров происхождения культурных растений по Н.И.Вавилову

| Центр происхождения культурных растений | Виды растений |

|---|---|

| Южно-азиатский | Рис, сахарный тростник, банан, кокосовая пальма |

| Восточноазиатский | Просо, гречиха, груша, яблоня, слива, ряд цитрусовых |

| Юго-западно-азиатский | Мягкая пшеница, карликовая пшеница, горох, чечевица, конские бобы, хлопчатник |

| Средиземноморский | Маслины, свекла, капуста |

| Абиссинский или эфиопский | Твердая пшеница, ячмень, кофейное дерево |

| Центральноамериканский | Кукуруза, американская фасоль, тыква, перец, какао, американский хлопчатник |

| Южно-американский | Картофель, табак, ананас, арахис |

Источник

Помидор — история происхождения

Все данные, об истории происхождения помидор, довольно противоречивые и точного мнения на этот счет нет. Предполагается что, родиной помидор можно считать Галапагосские острова, Мексику, Перу, Чили. Дикие и полудикие виды помидоров, в этих местах можно встретить и в наше время. Кстати, картофель и перец родом из этих же мест.

Местные жители, на родине томатов в Америке, называли их «томатль». От этого названия, и произошло привычное всем «томат». Но, гораздо чаще томаты у нас, да и во всей Европе, именуются помидорами.

В Европу, томаты были завезены Колумбом. И тогда, они начали распространятся по европейскому континенту. Дело в том, что первыми в Европе разведением томатов увлеклись французы и итальянцы. И, итальянцы называют томаты >, в переводе на русский, это звучит как «золотое яблоко». А они — народ очень эмоциональный. Красный цвет плодов, у них обозначает любовь. И поэтому, французы переименовали эти овощи в «любовные яблоки». Что по-французски, звучит как «помидор», а у итальянцев «помодоро» — золотое яблоко). Отсюда — наше «помидор».

Позднее, помидор появился и в других странах, но в качестве декоративного растения. Это продолжалось в течении двух столетий. И только в X I X веке их начали возделывать, как овощную культуру. В одном из первых каталогов фирмы Вильморен в 1769 году о томатах упоминается, как о декоративных растениях. Но уже в 1778 году томаты были внесены в каталог овощных культур.

Помидоры в Англии

В Англию томаты попали из Испании и Италии. Но, долгое время к употреблению плодов в пищу относились подозрительно. О них писали: «…в теплых странах их едят, приправляя перцем, солью и маслом, а также в виде соусов, но они мало питательный и вредны».

Томаты в России

В России помидор возделывают с X V I I I века. По приказу императрицы Екатерины ІІ, из Европы была привезена целая корзина помидор. Их привез посол одной из европейских стран. И он предстал перед сенатом с докладом «О диковинных фруктах и необыкновенных произрастаниях на европейских полях и огородах, невиданных доселе в России».

Но, тогда плоды не понравились российской знати. И, за помидоры заступился замечательный русский агроном А. Т. Болотов. В то время, он был знатоком данного плода и занимался его исследованием, как овощной культуры в 1784. Он же, первый в России, начал культивировать помидоры.

Производство томатов началось в Астраханской губернии в середине XIX века. Оттуда, помидоры начали распространятся в средние и северные районы России. Заметим что, в X I X веке томаты в Крыму и Ставрополье, они считались уже как культурное растение.

Е. Грачев в свое время начал культивировать томаты в средней полосе, и добился в этом деле неплохих успехов. Он вывел множество разных сортов.

В Х Х веке культура помидор становится основным овощем на столах россиян. И это все, благодаря усилиям русских ученых, которые уже в 1920 году создали первую Грибовскую овощную селекционную опытную станцию.

Тепличное производство томатов, нормально начало развиваться только с 1960 года, тогда в СССР начали строить крупные тепличные комбинаты, которые по площади достигали 3000 га. В настоящее время, объем промышленного тепличного производства сократился, но этим прекрасно занимаются фермерские хозяйства.

Полезные свойства томатов

В составе помидоров имеется: воды (93.4 — 95.3), углеводов (3 — 3.8), белков (1 — 1.2), клетчатки (0.6 — 0.8), жиров (0.3 — 2), ликопина (2.1 — 2.5), органической кислоты (щавелевой, янтарной, винной, лимонной, яблочной) в пределах 0.6 граммов. Кстати, по состоянию водянистости томаты находятся на 2 — ом месте после огурцов (95.3 грамма). И еще, более подробно про полезные свойства помидоров читайте в этой статье.

Источник