Гинецей

Гинецей– (gynoeceum) – совокупность пестиков одного цветка. Гинецей – наиболее сложно устроенная часть цветка. Строение гинецея указывает на уровень эволюции данной группы растений и является важнейшим признаком для систематики.

Гинецей, который состоит из одного пестика, называют простым(бобовые, капустные).

Гинецей, состоящий из двух или нескольких (многих) пестиков, называют сложным (магнолия, сусак).

Пестик– закрытое вместилище для семязачатков, образованное вследствие срастания одного или несколькихплодолистиков (мегаспорофиллов). Пестик состоит из стольких плодолистиков, сколько отдельных столбиков несёт завязь или лопастей – рыльце и сколько гнёзд или швов имеет завязь.

Пестик, состоящий из одного плодолистика, называют апокарпным. Сложный гинецей всегда апокарпный, ибо каждый пестик, его слагающий, образуется из одного плодолистика.

Простой гинецей может быть образован либо одним плодолистиком, либо несколькими сросшимися плодолистиками (ценокарпныйгинецей). В зависимости от способа срастания плодолистиков, а также и от числа гнёзд завязи ценокарпный гинецей подразделяют на следующие типы:

Синкарпный– имеет завязь, разделённую на гнёзда (белладонна);

Паракарпный– имеет одногнёздную завязь, образованную вследствие срастания плодолистиков своими краями (крыжовник);

Лизикарпный— имеет также одногнёздную завязь, но образующуюся из синкарпного гинецея путём растворения перегородок внутри завязи; при этом в центре завязи сохраняется ось из остатков краёв плодолистиков (дрёма).

Пестик состоит из завязи, столбика и рыльца.

Рыльце– верхняя расширенная часть пестика, предназначено для восприятия пыльцы. Рыльце может быть разнообразной формы (двухлопастное, звёздчатое, перистое и т.д.) и размера в зависимости от особенностей опыления. При отсутствии столбика рыльце называютсидячим.

Столбик– средняя более или менее удлинённая стерильная часть пестика, отходящая обычно от верхушки завязи, соединяет завязь и рыльце.

Завязь – замкнутая, нижняя, полая часть пестика, несущая и защищающая семязачатки. В зависимости от положения завязи по отношению к другим частям цветка и срастания с ними различают завязи: верхнюю, нижнюю и полунижнюю.

Верхняя завязьрасполагается свободно на плоском выпуклом или вогнутом цветоложе. Образуется она только плодолистиками (лютик, спирея, горох). Цветки с верхней завязью, это обычноподпестичные цветки, поскольку тычинки и другие части располагаются ниже пестика.

Нижняя завязь – в образовании кроме плодолистиков принимают участие и другие части цветка: цветоложе, основания чашелистиков, лепестков и тычинок, с которыми она срастается (яблоня, огурец). Цветки с нижней завязью обычнонадпестичные.

Полунижняя завязь, когда по крайней мере нижняя её часть срастается с цветоложем или другими частями цветка (жимолость, камнеломка, бузина). В этом случае нижняя, т.е. сросшаяся с цветоложем часть завязи, лежит ниже уровня прикрепления тычинок, а верхняя свободная часть завязи располагается выше уровня прикрепления тычинок. Цветки с полунижней завязью –околопестичные.

В зависимости от числа не сообщающихся между собой гнёзд завязи бывают одногнёздные, двугнёздные и многогнёздные.Если гнёзда так или иначе сообщаются между собой, завязь считают одногнёздной. Такие сообщающиеся гнёзда называюткамерами. Различают два типа перегородок между гнёздами:настоящие (истинные), образованные в результате срастания боковых поверхностей двух плодолистиков, иложные,представляющие собой выросты тканей внутренней стенки завязи. Гнёзда, образованные настоящими перегородками, легко отличить от гнёзд, образованных ложными перегородками, так как в последних нет семязачатков.

Семязачаток является гомологом мегаспорангия. Место прикрепления семязачатков к стенке завязи называютплацентой (семяносцем).К плаценте он прикрепляетсясемяножкой (фуникулусом).Место прикрепления семязачатка к семяножке называютрубчиком.Снаружи семязачаток покрыт одним-двумя покровами(интегументами), которые на верхушке не смыкаются, образуя отверстие –микропиле (пыльцевход). Конец семязачатка, противоположный микропиле называютхалазой. Под интегументами расположен многоклеточныйнуцеллус,окружающийзародышевый мешок (женский гаметофит).На микропилярном полюсе зародышевого мешка имеются три клетки: наиболее крупная –яйцеклетка и двесинергиды. На противоположном – халазальном полюсе, также три клетки, называемыеантиподами.В центре расположеновторичное ядрозародышевого мешка, которое образовалось в результате слияния двух полярных ядер и поэтому диплоидно. Все остальные клетки зародышевого мешка гаплоидны.

В семязачатке происходит мегаспорогенез, мегагаметогенез и процесс оплодотворения. После оплодотворения (реже без него) из семязачатка формируется семя.

Мегаспорогенез – процесс формирования мегаспор. Он происходит в нуцеллусе семязачатка. После заложения семязачатка и формирования нуцеллуса в области микропиле начинает разрастаться одна археспориальная (спорогенная) клетка – мегаспороцит, или материнская клеткамегаспор.

Материнская клетка мегаспор имеет диплоидный набор хромосом. У большинства покрытосеменных из неё путём мейоза образуются четыре гаплоидные мегаспоры. Из них лишь одна (обычно нижняя, обращённая к халазе, реже верхняя, обращённая к микропиле) даёт начало женскому гаметофиту – зародышевому мешку.Остальные мегаспоры отмирают.

Процесс формирования женских половых клеток происходит в зародышевом мешке. Формирование женского гаметофита начинается с разрастания мегаспоры, которая далее три раза делится митозом. В результате этого образуются восемь клеток, которые располагаются следующим образом: три – на одном полюсе зародышевого мешка (микропилярном), три – на другом (халазальном), две – в центре. Две оставшиеся сливаются в центре клетки, образуя диплоидную центральную клетку зародышевого мешка. Одна из трёх клеток, расположенных на микропилярном полюсе, отличается большими размерами и являетсяяйцеклеткой. Две рядом расположенные клетки являются вспомогательными и называютсясинергидами. Группа из трёх клеток, находящихся на противоположном, халазальном полюсе, называетсяантиподом. Таким образом, сформированный женский гаметофит включает шесть гаплоидных клеток (яйцеклетка, две клетки-синергиды, три клетки-антипода) и одну диплоидную клетку.

Оплодотворение. Образование семян и плодов

Процессу оплодотворения предшествует опыление – перенос пыльцы от пыльцевых мешков тычинок к рыльцам пестиков. Попав на рыльце пестика, под воздействием веществ, выделяемых пестиком, пыльца начинает прорастать: образуется пыльцевая трубка, внедряющаяся в ткань рыльца. Кончик пыльцевой трубки выделяет вещества, размягчающие ткань рыльца и столбика. В процессе формирования пыльцевой трубки принимает участие сифоногенная клетка. По мере роста пыльцевой трубки в неё переходит спермагенная клетка которая делится митозом с образованием двух спермиев (у некоторых растений спермагенная клетка даёт начала двум спермиям ещё до прорастания пыльцы). Пыльцевая трубка продвигается по столбику пестика и врастает в зародышевый мешок, как правило, через микропиле. После проникновения в зародышевый мешок кончик пыльцевой трубки разрывается, и спермии попадают внутрь. Один из спермиев сливается с яйцеклеткой, образуя диплоидную зиготу. Второй спермий сливается с центральной клеткой зародышевого мешка, образуя триплоидную клетку, из которой далее формируется эндосперм (питательная ткань) семени, обеспечивающий питание зародыша. Синергиды и антиподы дегенерируют. Вышеописанный процесс получил название двойного оплодотворения. Двойное оплодотворение у цветковых растений было открыто в 1898 году русским ботаником С.Г.Навашиным.

После двойного оплодотворения:

-из яйцеклетки формируется зародыш семени;

— из центрального ядра зародышевого мешка – эндосперм;

-из интегументов – семенная кожура;

— из всего семязачатка – семя;

-из стенок завязи – околоплодник;

— в целом из завязи пестика формируется плод с семенами.

Источник

Типы гинецея

2) сложный – состоит из двух или нескольких пестиков (сусак, земляника, лютик, шиповник).

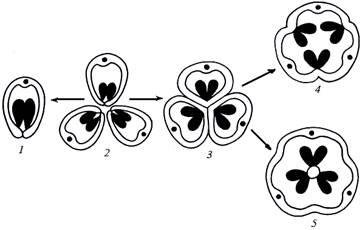

По числу плодолистиков и способу их срастания различают следующие типы гинецея (рис. 12):

Рис. 12. Типы гинецея (поперечный срез):

1 – монокарпный; 2 – апокарпный; 3 – 5 – ценокарпные типы (3 – синкарпный, 4 – паракарпный; 5 – лизикарпный)

1) монокарпный – состоит из одного плодолистика. Края единственного плодолистика сходятся и срастаются, на месте их срастания образуется брюшной шов. В результате формируется одногнездная завязь (большинство бобовых, слива, вишня, черемуха);

2) апокарпный – состоит из нескольких свободных (несросшихся) плодолистиков, каждый из которых образует свой пестик (лютик, земляника, малина, шиповник);

3) ценокарпный – состоит из одного пестика, который образован при срастании нескольких плодолистиков. В зависимости от способа срастания плодолистиков и числа гнезд завязи различают три типа ценокарпного гинецея:

– синкарпный – края плодолистиков заворачиваются внутрь, срастаются своими боковыми поверхностями и образуют одну завязь, разделенную на гнезда, – число гнезд равно числу плодолистиков (тюльпан, картофель, яблоня); синкарпный гинецей происходит из апокарпного в результате бокового срастания апокарпных плодолистиков, для этого типа характерна центрально-угловая плацентация;

– лизикарпный – формируется из синкарпного гинецея путем растворения боковых стенок внутри завязи, поэтому образуется одногнездная завязь, в центре которой сохраняется ось, или колонка (гвоздичные, первоцветные), т. е. плацентация колончатая;

– паракарпный – формируется из синкарпного гинецея путем срастания только краев соседних плодолистиков, в результате образуется одногнездная завязь с постенной плацентацией (тыквенные).

Иногда границы между сросшимися плодолистиками незаметны, а единственное гнездо завязи несет только один семязачаток. Такой гинецей, возникший из ценокарпного, называют псевдомонокарпным (лещина, дуб).

Срастание плодолистиков обычно происходит снизу вверх. Срастаться могут только завязи (гвоздичные, лен, ревень), завязи и столбики (астровые, яснотковые, ирис, шафран) или завязи, столбики и рыльца (первоцветные). Таким образом, число пестиков в цветке определяется числом завязей. По несросшимся столбикам, рыльцам или лопастям рыльца можно судить о числе плодолистиков, образующих пестик.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник