Патогенез пылевого бронхита.

В развитии пылевого бронхита значительную роль играет вызванное воздействием промышленного аэрозоля первичное нарушение эвакуаторной и секреторной функции бронхов. Имеет значение концентрация, масса, дисперсность и плотность пыли, растворимость ее в биологических субстратах.

Чем больше пыли, тем больше секреторная активность бокаловидных клеток и бронхиальных желез, усиленная работа реснитчатого эпителия для элиминации пыли из бронхов структурные изменения реснитчатых клеток и ресничек (укорочение, отек, фрагментация) десквамация и замена мукоцилиарного слоя плоским эпителием задержка секрета в просвете бронхов, изменение его состава и вязкости.

Избыток слизи и промышленная пыль раздражают туссогенные зоны бронхиального дерева, вызывает компенсаторный кашель.

В дальнейшем поражаются более глубокие слои стенок бронхов: коллагеновые, эластические и ретикулярные волокна базальной мембраны, бронхиальные железы, пучки гладкомышечных клеток. Кашель оказывается малородуктивным или неэффективным, что приводит к обтурации бронхов вязким секретом.

Длительное воздействие производственной пыли вызывает развитие нисходящего бронхита:

- частичного (от трахеи до сегментарных бронхов);

- частично-диффузного (то же и поражение видимых верхнедолевых бронхов);

- двусторонний диффузный эндобронхит (трахея и все видимые бронхи).

- «татуировка» слизистой – скопление в подслизистом слое макрофагов, заполненных пылью;

- дистония мембранозной стенки главных бронхов;

- дискинезия сегментарных бронхов;

- увеличение складчатости слизистой бронхов за счет атрофии и склероза.

- уменьшение толщины эпителиального пласта и его рядности;

- метаплазия мерцательного эпителия в многослойный плоский;

- утолщение базальной мембраны;

- гиперплазия и гипертрофия мышц и железистых элементов слизистой бронхов, сменяющаяся их атрофией.

- при воздействии пыли льна – межклеточно, в макрофагах слизистой, в межклеточном веществе соединительной ткани – осмиофильные пучки и рыхлые островки тонких волоконец.

- рефлекторной реакцией мускулатуры бронхов на воздействие пыли;

- сенсибилизацией к аллергическим компонентам промышленного аэрозоля;

- или/и к патогенной микрофлоре дыхательных путей.

- пороки и аномалии развития бронхо-легочного аппарата;

Источник

Туссогенные зоны бронхиального дерева

Основы анатомии трахеобронхиального дерева (ТБД)

Большая часть трахеи располагается в области шеи. Трахея является продолжением гортани, и заболевания одного органа часто поражают и другой. Поэтому трахеобронхиальная система представляет особый интерес для оториноларингологов.

Практикуемые ими эндоскопические методы диагностики и лечения болезней уха, носа и горла (ларинготрахеобронхоскопия) используются также другими специалистами, в частности пульмонологами, грудными хирургами (бронхоскопия). Ниже приводится краткий обзор анатомии трахеобронхиального дерева и его заболеваний, представляющий интерес для оториноларингологов и иллюстрирующий взаимосвязь с другими дисциплинами.

Трахея прикреплена к перстневидному хрящу, который соответствует наиболее узкой части дыхательных путей и движется в такт движениям дна полости рта и сокращениям шейных мышц. У взрослых она имеет длину 10-13 см, зияние ее просвета поддерживается 16-20 подковообразными хрящевыми полукольцами. Задняя стенка трахеи имеет перепончатое строение и примыкает к пищеводу.

Киль трахеи, который соответствует началу обоих главных бронхов, расположен на уровне позвонка Th4. Он имеет угол, открытый книзу и равный 55°. Правый главный бронх расположен под углом примерно 17° к срединной плоскости, а левый главных бронх — под углом 35°.

Бронхиальное дерево состоит из экстра- и интрапульмональной части. Подковообразные полукольца трахеи постепенно переходят в полные кольца стенки главных бронхов и их более дистальных отделов. В стенке бронхиол хрящи отсутствуют, она состоит только из спиралевидных мышц. Изменение просвета бронхов обусловлено бронхиальной мускулатурой, в бронхах среднего и малого калибра — также бронхиальными венами.

Трахея и бронхи выстланы слизистой оболочкой, складки которой постепенно разглаживаются к периферии, пока она не переходит в однослойный кубический эпителий бронхиол.

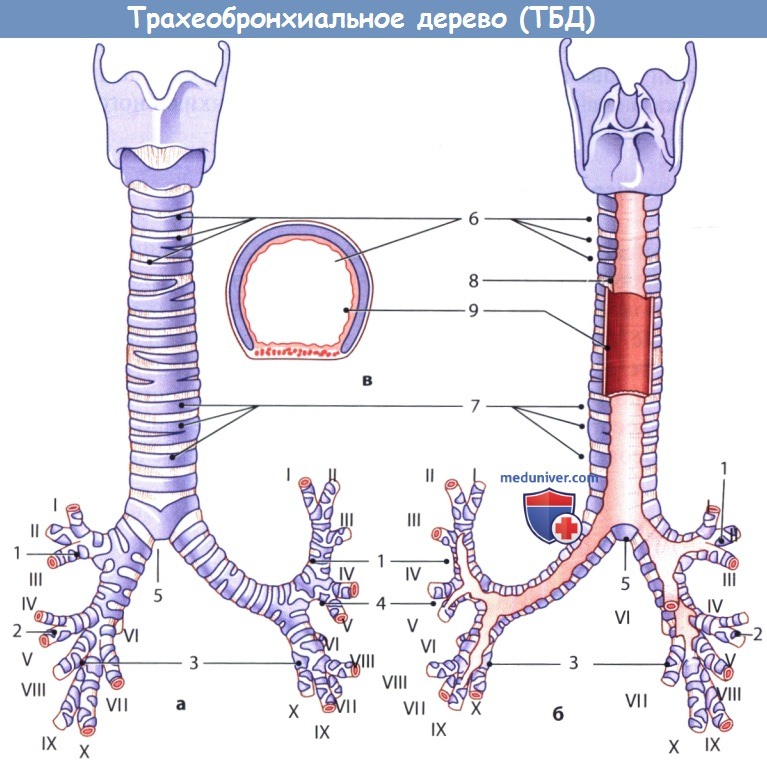

a-в Трахеобронхиальное дерево. Номенклатура сегментарных бронхов.

Правое легкое: 1 — верхний долевой бронх: I — верхушечный (апикальный), II — задний, III -передний.

2 — средний долевой бронх: IV — боковой: V — медиальный; VI — верхний сегментарный;

VII — медиальный базальный; VIII — передний базальный; IX — латеральный базальный; X — задний базальный.

Левое легкое: 1 — верхний долевой бронх: I — верхушечный (апикальный); II — задний; III — передний.

4 — бронх язычкового сегмента: IV -верхний; V — нижний.

3 — нижний долевой бронх: VI — верхний сегментарный; VII — медиальный базальный; VIII — передний базальный; IX — латеральный базальный; X — задний базальный.

5 — бифуркация трахеи; б — хрящи трахеи; 7 — кольцевая связка; 8 — мембранозная часть стенки с железами трахеи и мышца трахеи; 9 — слизистая оболочка. а Вид спереди.

б Вид сзади с частично фенестрированной задней стенкой.

в Поперечный разрез трахеи.

а) Кровоснабжение трахеобронхиального дерева. Трахея кровоснабжается в основном из нижних щитовидных артерий, но получает кровь также из верхних щитовидных артерий. Бронхи и киль трахеи кровоснабжаются непосредственно из аорты через бронхиальные артерии. Многочисленные анастомозы с легочными артериями кровоснабжают легочную ткань.

б) Лимфатический отток. Лимфа из трахеи оттекает в основном в шейную лимфатическую сеть, связанную также с грудной лимфатической системой, которая играет важную роль в метастазировании опухолей.

в) Иннервация. Иннервация трахеобронхиального дерева обеспечивается блуждающими нервами и симпатическими нервными стволами. На рисунке выше показана анатомия центральной части бронхиального дерева.

г) Основы физиологии трахеобронхиального дерева (ТБД). Мукоцилиарный аппарат обеспечивает транспорт слизи в направлении гортани. Процесс согревания, увлажнения и очищения вдыхаемого воздуха начинается с полости носа и продолжается в нижних дыхательных путях, так что в норме температура воздуха в трахее составляет примерно 36°С при температуре окружающего воздуха 0°С.

Эта температура значительно снижается при ротовом дыхании. Относительная влажность воздуха, находящегося в трахее при ротовом дыхании, также значительно снижается: при нормальном носовом дыхании влажность воздуха в трахее достигает 99%.

Учебное видео анатомии корней и сегментов легких

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник